长江,这条蜿蜒在中国大地上的巨龙,以其磅礴的气势和悠久的历史滋养着中华文明,不仅是中华民族的母亲河,更是记载地球数亿年地质变迁的活历史。其形成与发展,不仅串联起中国东西部的地理格局,更是地球漫长地质演变过程中的杰作,长江见证了地壳运动、气候变化与生命演化的壮丽篇章。

远古长江:从古海洋到陆地雏形

2亿年前的三叠纪时期,如今的长江流域大部分区域还沉睡在一片汪洋大海之下。这片古海洋连接着特提斯洋,覆盖了现今西藏、云南西部、湖北西部及长江三峡等地。随着盘古大陆开始逐渐分裂,地球板块运动变得活跃起来,为后来长江的诞生埋下了伏笔。

到了1.8亿年前,中国西部的地貌发生了重大改变。昆仑山、可可西里山、巴颜喀拉山、横断山脉等逐渐隆起,古地中海开始向西退去。在这片正在形成的云贵高原和群山之间,出现了一系列断陷盆地,它们被一条古老的水系串联起来,这便是长江的雏形。有趣的是,这条古长江水流方向与今日相反,它自东向西流经南涧海峡,最终汇入古地中海。

大地之力:塑造长江的地质运动

燕山运动

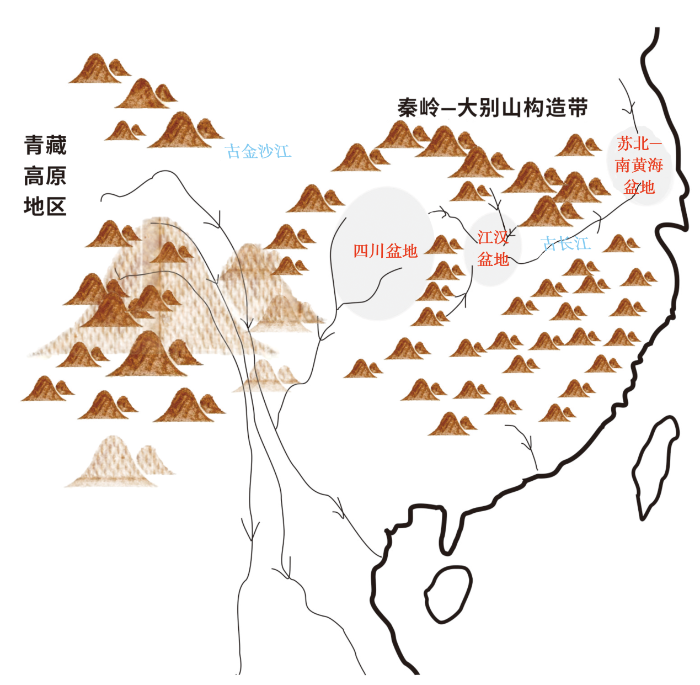

1.4亿年前,燕山运动席卷而来。这次大规模的造山运动对长江流域的地质格局产生了深远影响。在长江上游,唐古拉山脉逐渐形成,青藏高原开始缓缓抬升,高山深谷、洼地和裂谷不断涌现。同时,长江中下游的大别山和川鄂间巫山等山脉也相继隆起,四川盆地开始凹陷,古地中海进一步向西部退缩。

随着地形的起伏变化,水系也在不断调整。此时,在长江中游的两湖地区(今湖南、湖北两省),形成了一个低洼的内陆湖泊。由于当时气候干旱,降水稀少,且没有外来大河注入,湖水主要依靠周围山地的零散小河补给,难以流出群山环绕的区域,导致湖水不断蒸发,盐分逐渐积累,逐渐演变为盐湖。在两湖平原的地下,沉积了最大厚度可达2 000米的含盐类地层,记录着这片区域曾经的干旱历史。

超级大撕裂与古长江的成长

大约在1.4亿到7 000万年前,来自地下深处的力量在欧亚大陆东部引发了一场超级大撕裂。地壳被拉伸、撕扯,沿着撕裂区域,地面开始缓缓下沉,形成了许多大小不一的沉降区,这些沉降区蓄水成湖,成为今日中国东部诸多大平原的前身,科学家们称其为“沉积盆地”,其中包括两湖平原所在的江汉—洞庭盆地。

与此同时,从我国湖北直抵俄罗斯境内,总长度超过2 400千米的地表被撕裂,形成了欧亚大陆东部极为重要的构造——郯庐断裂带,两侧被撕裂的距离最大可达500千米。

这场大撕裂为长江的成长提供了契机。古长江的前身最初默默流向苏北—南黄海盆地的某个古湖。随着大撕裂的持续进行,古长江的命运开始改变。东西绵延380多千米的大别山被郯庐断裂带生生斩断,山脚沿着大断裂诞生了潜山盆地、望江盆地等众多小盆地,原来的丘陵地带持续下沉,连成了一个狭长的低洼条带,分隔了大别山和江南丘陵。菜子湖、龙感湖、大官湖等一众湖群在这片低洼地带形成,浮山、独秀山、小孤山等残存丘陵,在彻底沉降消失之前,依然挺立在长江之畔。

鄱阳湖的诞生也与这场超级大撕裂有关,它甚至可以算作这个低洼条带的外延。于是,古长江的源头得以沿着这个低洼地带上溯,去往更遥远的南方,甚至一度以古鄱阳湖周围山地为起点,实现了突飞猛进的扩展。然而,仅仅依赖中国东部大撕裂的力量,已难以支撑长江继续扩展,它还需要一股新的强大力量。

决定性碰撞:印度板块与欧亚板块相遇

6 500万年前,印度次大陆与欧亚大陆发生全面碰撞,这一地质事件堪称地球历史上的一场超级变革。碰撞的结果是喜马拉雅山和青藏高原逐渐隆升,构建起如今中国地貌西高东低的基本格局。在这一过程中,江汉盆地也缓慢抬升,为古长江的进一步发育提供了契机。

古长江借此契机,以溯源侵蚀的方式向海拔更高的西部延伸。它从大别山东南部开始向西挺进,经过数千万年的漫长岁月,切开鄂东丘陵,形成了今日湖北武汉至江西九江的江段,顺利进入江汉盆地。此时,江汉古盐湖的湖水终于有了外泄的渠道,大湖逐渐淡化、最终退去,原本为大湖供水的河流汇入古长江,其中规模最大的一支是发源于秦岭山地的古汉江。至此,古长江已经拥有了今日长江近一半的规模,势头正盛。

三峡贯通:长江诞生的最后篇章

三峡是现代长江上游和中游的分野,瞿塘峡、巫峡、西陵峡三条大峡谷绵延193千米,自古便以险峻雄伟著称。鲜为人知的是,三峡贯通事件在长江形成的历史中,是一部极为恢宏的大地史诗。

在卫星视角下,从重庆到宜昌的“三峡山地”恰好处在两个规模巨大的弧形山系之间。其北侧是大巴山,密集的弧形山岭从秦岭不断南扩,阻挡着暖湿气流北上,常年云雾缭绕、雨水充沛,启发了诗人笔下的“巴山夜雨涨秋池”。南侧则是从湘西一直推进到重庆的武陵山—七曜山系,一列列山岭和谷地平行排列,构成独特的平行岭谷景观,人称“大地琴弦”。

两大弧形山系彼此挤压,使得三峡山地不断隆起。而这场隆起最剧烈的地方出现在西陵峡所在的黄陵地区,原本深埋地下数万米、年龄超过8亿年的巨型古老花岗岩体被硬生生地抬升到地表,为后来修建三峡工程提供了接近完美的坚固地基。

高山迭起的三峡山区在中国大陆中部树立起一个高大的分水岭,分别在东西两侧孕育出两个古代水系。在分水岭以西,一条古老的河流自三峡山区发源,一路汇聚古嘉陵江、古岷江等河流,向西南地区奔涌而去,它便是今日长江川江段的前身——古川江。

分水岭以东的古长江与古川江,在漫长的地质岁月中,沿着山坡向上发育,不断冲刷山体,形成峡谷。最终,经过数百万年的侵蚀,东西两大水系终于贯通,现代长江宣告诞生,开始了它东流入海的万里征程。

江河互构:长江塑造的中国地理格局

塑造地貌与影响气候

长江作为中国水量最丰富的河流,年径流量约9 600亿立方米,其强大的水流对沿途地貌产生了深刻的塑造作用。在上游地区,长江流经高山峡谷,河水湍急,不断下切侵蚀,形成了深邃险峻的峡谷地貌。例如,虎跳峡峡谷两岸山峰高耸,谷底与山顶落差可达数千米,展示着大自然的鬼斧神工。

在中游地区,长江蜿蜒于平原腹地,水流速度减缓,泥沙开始沉积,形成了众多的江心洲和河漫滩,如著名的扬中岛。同时,长江还与洞庭湖、鄱阳湖等湖泊相互作用,每年汛期,江水灌入湖泊,水位暴涨,塑造了广阔的湖滨湿地和冲积平原,如江汉—洞庭湖平原。这些平原地势平坦,土壤肥沃,成为重要的农业产区。

在下游地区,长江携带的大量泥沙在河口处堆积,形成了巨大的河口三角洲——长江三角洲。这里河网密布,地势低平,是中国经济最为发达的地区之一。长江三角洲的形成,不仅改变了海岸线的形态,还为人类的生存和发展提供了丰富的土地资源。

长江对气候也有着重要的调节作用。它是连接中国东西部的水汽通道,大量的水汽随着长江流域的气流运动,为沿途地区带来降水。在夏季,长江流域的降水可以缓解高温酷暑,调节区域气候;在冬季,长江又可以阻挡北方冷空气的南下,使江南地区相对温暖湿润。此外,长江的存在还影响了大气环流,对全球气候系统都有一定影响。

生物多样性与生态平衡

长江流域拥有丰富的生物多样性,是众多珍稀物种的家园。这里栖息着扬子鳄、白鱀豚(已功能性灭绝,但相关研究与保护工作仍在探索中)、中华鲟、江豚等珍稀动物,以及大量的鱼类、鸟类和植物。长江及其支流、湖泊构成了复杂的生态系统,为生物的生存和繁衍提供了多样的栖息地。

长江的水生生态系统在全球生态平衡中占据重要地位。它是许多洄游鱼类的重要通道,例如,中华鲟每年都会从大海洄游到长江上游产卵繁殖。长江的渔业资源也十分丰富,为周边地区的居民提供了重要的食物来源。然而,近年来,由于人类活动的影响,长江的生态环境面临严峻挑战,生物多样性受到威胁。为了保护长江的生态系统,我国政府实施了一系列的保护措施,如长江十年禁渔计划,旨在恢复长江的生态平衡,保护珍稀物种的生存环境。

能源宝库

长江还是一座巨大的能源宝库。其水能资源极为丰富,理论蕴藏量达2.68亿千瓦,占全国水能蕴藏量的40%。三峡工程、葛洲坝等一系列大型水利枢纽的建设,就是充分利用了长江的水能资源,为中国的经济发展提供了清洁、可持续的能源支撑。这些水利枢纽不仅能够发电,还具有防洪、航运、灌溉等综合效益,对中国的能源安全和经济社会发展具有重要意义。

文明摇篮与文化纽带

长江作为中华民族的母亲河之一,承载着数千年的文明传承,是中华民族文化的重要发祥地。在长江流域,诞生了众多灿烂的古代文化,如河姆渡文化、良渚文化、楚文化,等等。这些文化在农业、手工业、艺术、科技等方面都取得了辉煌的成就,为中华文明的发展作出了重要贡献。

长江沿岸保存着大量的历史文化遗迹,如白帝城、黄鹤楼、岳阳楼等,这些古迹见证了长江流域的历史变迁,是中华民族文化的瑰宝。长江还孕育了丰富多彩的民俗文化,如赛龙舟不仅是一项传统的民间体育活动,更是中华民族团结协作、奋勇拼搏精神的象征。每逢端午节,长江沿岸的百姓都会举行盛大的龙舟赛事,以纪念爱国诗人屈原,传承中华优秀传统文化。这一习俗历经千年而不衰,已深深融入长江流域人民的生活方式与文化认同之中。采茶文化是围绕茶叶采摘形成的传统技艺、时令仪式与劳作文化,深刻融入当地人民的生活与节庆中。采茶文化不仅是技艺的传承,更承载着茶区的生活方式。水乡古镇的生活习俗也是长江文化的重要组成部分。沿江而建的古镇,如乌镇、周庄等,以其独特的水乡风貌和浓厚的历史文化底蕴吸引着无数游客。在这里,人们依水而居,临水而筑,形成了别具一格的建筑风格和生活方式。这些民俗文化反映了长江流域人民的生活方式和精神追求,是中华民族文化多样性的重要体现。

长江不仅是中国国内的文化纽带,还是对外交流的重要通道。在古代,长江通过其支流和运河与其他水系相连,形成了庞大的水运网络,促进了中国南北地区的经济文化交流。同时,长江也是中国与世界沟通的桥梁,通过海上丝绸之路,长江流域的丝绸、茶叶、瓷器等商品远销海外,传播了中华文明,也吸收了外来文化的精华,丰富了自身的文化内涵。

长江的形成是地球地质演变的伟大杰作,它的存在对中国的地质、生态、经济和文化都有着十分重要的意义。从远古的海洋到现代的超级江河,长江见证了地球的沧桑巨变,也孕育了中华民族的灿烂文明。在未来,我们应更加珍惜和保护长江,让这条伟大的母亲河顺畅流淌,为人类的发展作出更大的贡献。