地表基质是自然资源调查领域的全新概念,是孕育土壤、森林、草原、水、湿地等各类自然资源的基础物质,直接决定着地表土壤和植被生态的空间展布格局,是“山水林田湖草沙”生命共同体生存与演化的核心纽带。在这个前沿战场,有一群以忠诚为信仰、以报国为使命、以奋斗为底色的地质青年,他们深度解读地表的“密码”,探索建立了地表基质技术标准体系,有效支撑东北黑土地保护。他们用青春担当丈量初心使命,以科技创新破解诸多难题,把地质报国的铿锵誓言融入青春血脉,镌刻在祖国的壮丽山河中。

从零起步 开疆拓土

志不求易者成,事不避难者进。习近平总书记多次强调,要坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统化治理。2020年年初,自然资源部印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》,首次提出自然资源分层分类模型和地表基质层的概念,地表基质调查应时而生。作为全国首个以自然资源综合调查命名的队伍,探索这一全新领域的光荣使命,历史性地落到中国地质调查局廊坊自然资源综合调查中心(以下简称“廊坊中心”)肩上。廊坊中心党委先后抽调单位四分之一的技术骨干,迅速组建了全国首个地表基质调查团队。面对这一既无技术标准、又无经验可循的全新领域,有人质问:连教科书上都没有的内容,你们敢接吗?这支平均年龄30岁,传承着红色基因,刚刚经历军改大考的青年团队给出了坚定的回答:国之所需、民之所向、我之所往。在团队负责人侯红星的带领下,他们率先在河北保定地区开展试点调查任务,开启了探索地表基质调查这一全新领域的新征程。

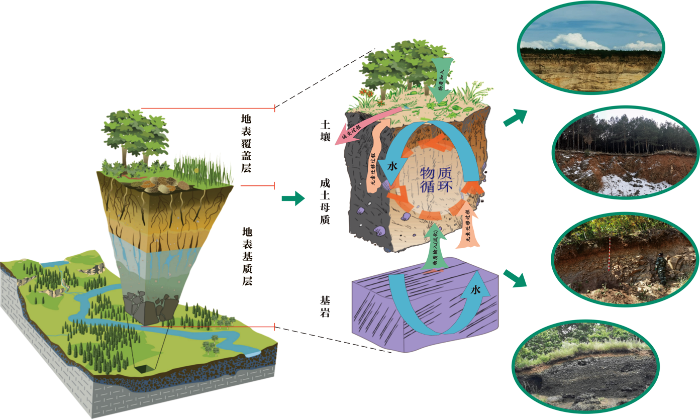

路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。项目伊始,团队从地表基质的科学内涵出发,聚焦地球系统科学与自然资源学的研究前沿,以地表基质的形成与演化过程及其不同界面上的物理、化学、生物交互作用为基础,广泛学习借鉴地质学、土壤学、水文学、生态学等多学科知识,从“地球关键带”研究中不断汲取理论和方法,将类型结构、空间分布、理化特征、生态功能等内容纳入调查核心任务,逐步建立起以“地貌+成因”为核心的分区原则,完善了分类方法,使调查工作更加科学规范。以破解区域重大生态难题为目标,团队将调查、评价与监测有机融合,系统开展自然条件与人类活动影响下的地球表层物质与能量循环及其生态环境效应研究,深入揭示了地表基质与生态环境的耦合关系。5年来,团队立足粮食主产区、重要生态功能区,牵头开展了山前平原、东北黑土地、东南海陆过渡区等典型区域的地表基质调查试点任务,横向查清工作区山水林田湖草沙现状,纵向讲清地表基质层与地表覆盖层的支撑孕育关系,逐步构建出“三维立体”时空数据库,为耕地保护、国土空间用途管制,以及山水林田湖草沙一体化保护和系统化治理等提供了重要数据支撑。

迎难而上 破难而进

风好正扬帆,奋进正当时。2020年7月22日,习近平总书记在吉林省考察时指出,“一定要采取有效措施,保护好黑土地这一‘耕地中的大熊猫’,留给子孙后代。”为深入贯彻习近平总书记重要指示精神,支撑黑土地可持续利用,坚决打赢黑土地“保卫战”,地表基质调查团队第一时间成立专班,广泛调研、深入研究,按照“体系设计、急用先建、试点完善”原则,先后聘请100余名不同领域专家学者交流研讨,及时制定出台黑土地地表基质分类方案、调查技术要求、野外作业指南等标准规范,为全面推进黑土地地表基质调查工作奠定了坚实基础。

奋斗是青春最亮丽的底色,也是最激昂的誓言。面对黑土地地表基质调查时间紧、任务重、难题多的实际问题,为抢抓作业期,团队骨干刘勇顶着40℃的高温,匍匐在密不透风的玉米地里取样,玉米叶划破手臂留下一条条血痕,汗水浸透工作服结出盐霜,他却笑着举起装满样品的瓶子说:“这才是咱们地质人的‘军功章’。”物探先锋乔衍溢背负着30多斤重的物探设备,攀爬在落差400米的山脊上,累得脚抽筋,瘫坐在地上,但他目光坚定,誓要用脚步丈量出第一份三维基质模型。为获取调查数据,技术骨干马骏驰每天披星戴月,多次出入无人区,绘剖面、钻岩心、取样品,把这支年轻队伍的名字镌刻在大兴安岭东麓。团队成员孙伟涛,家中遭受洪水侵袭,房屋遭到浸泡,他强忍着内心的担忧和愧疚,仍然坚守在工作一线,用行动诠释了“舍小家为大家”的奉献精神。刚刚成家的汪春鹏在其爱人怀孕4个月时前往野外一线,一待就是150多天,直到孩子出生才匆匆赶回家中,当他扑到妻子的床前,当粗糙的双手握住孩子那稚嫩的小手,他不禁潸然泪下。工勤人员寇福建挑灯夜战、苦心钻研、勤学好问,两年累计带组施工400多天,采集地表基质岩土心3 600米,逐步从一名技术“小白”成长为独当一面的技术骨干。

以奋斗之我,将青春之花绽放在党和人民需要的地方。3年时间,他们牵头完成了东北地区83个重点保护县(市、区、旗)41.1万平方千米的地表基质调查工作任务,获取了4.5万个调查点、5万余米岩土心、13.8万件测试样品等重要数据,识别出“破皮砾”等3类黑土退化问题,建立了工作区“土地利用—黑土资源—地表基质”立体档案,为东北黑土区国土空间规划及高标准农田建设提供了重要依据,为黑土地保护与利用提出了地质方案。

矢志不渝 百炼成钢

进则全胜,不进则退。鲁敏是全国第一个地表基质调查试点项目负责人,他反复告诫自己,“要想敲开一个全新领域的大门,绝不是轻轻松松就能实现的,一定要有越挫越勇、百折不挠的精神准备。”面对调查对象和调查内容模糊、方法体系不健全、服务方向不明确等技术难题,他带领团队成员按照“什么是(概念)、为什么(价值)、是什么(内容)、怎么干(方法)”的研究思路,白天“翻山越岭”采集样品,晚上“灯火通明”分析数据,周末聘请专家来现场指导。他们深知“从0到1”的原创性突破,往往意味着曲折而艰难的探索,一个新概念的形成,背后是循环无数次“从无到有、推倒重来”的技术探索;多学科、多数据的集成和融通,经历的是一轮轮概念矛盾、数据冲突的考验。没有现成模式可以借鉴,他们就夜以继日地看文献、查规范、搞研讨;经验不足,他们就广泛开展各类竞赛培训,赛技术、比论文、竞效率;创新不够,他们就分工协作,集体作战,广泛开展技术集中攻关。面对探索失误,团队抱着“推倒重来”的信念,先后30余次修改完善地表基质调查方法体系等重要成果,逐步构建起“类型、结构、成因、属性、服务”的“五位一体”调查方法体系和“空天地网钻”“点线面体测”一体化调查技术流程,以及“三维立体”时空数据库。团队创新地提出了“地表基质构型”这一科学术语,深刻揭示了地表基质研究的核心内涵,并据此编制了东北黑土地地表基质图,科学解答了支撑黑土发育的本底物质来源等关键问题。2024年9月,《地表基质调查工作方法》专著正式出版,填补了国家地表基质调查技术规范的空白,得到了各级领导、行业专家的高度认可,曾经的怀疑声变成了“中国同行值得学习”的赞叹。

创新之道,唯在得人。地表基质这一突破性的创新概念,自提出以来,不同领域的专家学者对其概念内涵、分类体系、成果表达方式、支撑服务内容等都存在不一致的认识。团队成立之初,面对知识储备少、工作经验不足的短板,他们秉持“缺什么、补什么,干什么、学什么”的理念,请进来指导、跟上去合作、走出去学习,先后走访高校和研究院所50余家,组织召开各类研讨会80余次,邀请200余人次的各领域专家研讨交流,选派100余人次技术骨干交流学习,加快补齐了地质、生态、水文、土壤及地球化学理论知识短板。实践中,团队注重选苗子、结对子、搭台子、压担子,先后培养项目负责人6人,技术骨干10人,工勤骨干20余人。团队先后承担了国家级科研项目1项,自然资源部科技战略研究项目1项,联合申报并获批省部合作项目1项,共发表高水平科技论文百余篇,获得专利数十项,在国内外学术领域取得了突出成绩,全面提升了中国地表基质研究的专业影响力。

信仰如磐 薪火相传

漫漫科学路,殷殷报国心。廊坊中心地表基质调查团队传承自原武警黄金部队,他们身上流淌着人民军队的血液,“听党指挥、能打胜仗、作风优良”已深深植入骨髓。在团队会议室,挂着一幅特殊的地图,图上标注着全国18亿亩耕地红线,“我们每天打交道的,不是普通的泥土,而是14亿人的‘饭碗’。”侯红星的这句话,是团队的共识。他们秉持“服务人民、使命必达”的信念,以国家战略需求为导向,朝自然资源领域科学国际前沿迈进,守正创新、踔厉奋发。5年来,他们辗转南北、横跨东西,深入原野、踏足古浪,征程万里、信念如磐,自觉把“国之大者”的责任扛在肩上。在长三角宁波地区的调查成果为耕地碎片化治理、城市地下空间开发提供“地表基质方案”;针对黑土地退化提出的治理方案,让东北粮仓的“耕层厚度每年增加”,守护着亿万国人的“米袋子”。他们将地质报国的初心使命具象为每一次精准的采样、每一组严谨的数据,加速实现高水平科技自立自强,逐步成为助力生态文明建设的主力军,用行动证明了军魂不朽,用业绩践行了实干担当。

忠诚是军人的魂,奉献是地质人的根。从李四光先生“把地球宝藏开发出来”的嘱托,到今天用数字技术守护每一寸沃土;从地质先驱在极端困难条件下的白手起家,到服务生态文明建设的砥砺前行,他们赓续红色血脉,积极传承着李四光精神,以实际行动践行“爱国奉献、开拓创新、艰苦奋斗”的优良传统,在实践中逐步形成了“功崇惟志、业广惟勤、行而不辍、未来可期”的团队精神,以及“一家人、一条心、一盘棋、一起干”的队魂,地质精神火炬正在代代相传,永不熄灭。正如团队里党员突击队的誓言:“接过前辈的地质锤,我们就是新时代的开路先锋。”5年来,团队被表彰为2022年度“十四五”全国自然资源调查监测劳动和技能竞赛“先进集体”;获得2022年度全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果奖一等奖;调查成果入选中国地质调查局2023年度地质调查十大进展;2023年被授予全国“工人先锋号”等荣誉称号;所在党支部被中央和国家机关工委表彰为“四强”党支部,被自然资源部、中国地质调查局表彰为先进基层党组织。

示范引领 接续奋斗

孤举者难起,众行者易趋。面对不同领域专家学者的质疑,团队创新开展“骨干联学、资源联享、组织联建、服务联抓、发展联促”活动,主动与30个省(区、市)自然资源主管部门对接需求,积极与百余家行业单位、科研院所交流合作,牵头推动政府部门、事业单位、高校及科研院所结对共建,构建了“央地”协同推进地表基质调查工作的格局,实现了资源共享、优势互补、携手共进。自2022年开始,团队连续3年举办全国性地表基质调查研讨会,邀请院士及专家为地表基质相关工作建言献策。尤其是今年,团队与天津大学联合举办了“表层地球系统科学”国际学术研讨会,地表基质研究成果进一步走向国际舞台,提升了我国在该领域的学术影响力。构建的地表基质调查体系,支撑带动河北、江苏、陕西等14个省(区、市),投入4 000余万元开展相关调查研究工作,更加有力地为山水林田湖草沙一体化治理提供数据支撑,助推国家生态文明建设。

笃行不怠,接续奋斗。2024年,团队再次转战“黄淮海”国家粮食主产区,将“查本底、破难题、保耕地”作为核心任务,围绕“盐渍化、沙化、土壤退化”等突出问题,在宿迁、沧州、东营和济宁等地开展了系统调查,获取了地下0~20米深度范围内的地表基质理化数据,对不同生态功能区进行了全面评价,提出了基于地表基质特征的土地利用方案。在宿迁,项目负责人王伟聚焦“黄河故道”的形成与演化历史,系统研究了土地沙化的现状与发展趋势;在沧州,核心成员王献、孙浩围绕“水—土—盐”相互作用,采用多种手段揭示了区域盐渍化的时空特征,提出了切实可行的治理建议。他们高度重视信息化建设,在黄淮海地区实现了“云+端”一体化调查,为地表基质数据的标准化和在线采集提供了有力支撑,实现了数据采集、汇聚、管理与应用的全流程信息化;在不同地区构建了地表基质三维立体模型,实现了数据的一体化展示与多维应用。他们寄语全国青年:“地质事业从不缺少挑战,缺少的是勇于挑战的青春。欢迎加入我们,用科技守护国土,让青春在旷野闪光。”

历史接力一棒接着一棒,事业发展一程接着一程。强国之志,他们矢志不渝,始终心怀“国之大者”,勇担“国之重任”,将爱国之情、报国之志融入地质调查的伟大事业;强国之技,他们精益求精,把论文写在祖国的大地上,以实际行动不断创造出无愧于时代、无愧于人民、无愧于青春的辉煌业绩;强国之功,他们使命必达,将科研成果转化为推动人与自然和谐共生的中国式现代化的强大动力,在为国分忧、为民造福、为党增辉的征程中迎难而上,不断成长,让青春在守护国土中绽放光彩,让理想在地质报国中不断升华。