走进主要展示古生物化石的四川崇州天演博物馆一号馆,笔者看见熟悉的地质岩矿标本,参观了梦寐以求的关岭生物群和哺乳动物化石,惊叹恐龙家族的地球霸主地位,重温了地球生物演化史和人类进化史(舒畅,2024)。令人印象深刻的是“海中仙女”海百合,不仅因为它有美丽的百合之名,亦因为它竟是动物,更是惊叹于它5亿年绵延至今的海洋生存家族史。

海百合之名

人们最早发现海百合时,因其外形似百合花,体表具有石灰质外壳,形态酷似植物,故以“百合”为其命名。海百合是一种很古老的无脊椎动物,属棘皮动物门,从深海到浅海都有分布,比较喜欢清澈的海水。

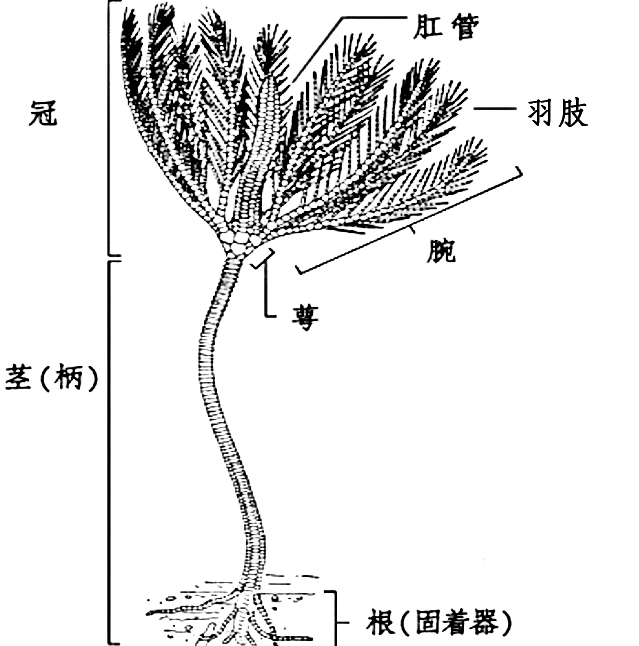

尽管海百合被归类为动物,但生物学家在描述其身体结构时,通常将其划分为三个部分:冠、茎和根。这些部分共同构成了海百合那令人叹为观止的摇曳身姿。

海百合最吸引人眼球的是它的冠。冠部包含萼和腕两部分,两者均由众多钙质骨板组合而成。萼的形态因种类而异,可能呈现为碗状、球状、杯状、梨状或椭球形。在萼盖下方或外侧,通常设有口孔,且外壁被一层层萼板所包裹,共同打造出海百合那独特的优雅身姿。腕作为冠部的重要组成部分,是萼延伸出的细长附肢。这些附肢两侧密密麻麻地排列着羽肢,这些羽肢本身又可以细分为数段,每一段上都覆盖着细小的纤毛。值得一提的是,不同种类的海百合在腕的数量上差异显著。一些原始种类的海百合拥有5只腕,而绝大多数种类则会进一步分支,形成10至40只腕,甚至有少数种类能长出多达200只腕。

海百合的腕部在水流中轻盈摇曳,宛如盛开的花朵在风中起舞。这些腕不仅用于游动,也是海百合捕食的重要工具。作为滤食性动物,海百合以水中的浮游生物和其他微小颗粒物为食。其丰富的腕和羽肢像一张细密的网,能够轻松捕食来往的浮游生物。腕内部的步带沟结构,使得管足能够黏附并捕获细小生物,这些生物随后通过纤毛作用沿步带沟进入海百合口中。当海百合进食结束,其腕部会自然下垂,展现出一种悠闲自在的姿态。然而,在面临捕食者威胁时,海百合会以“壮士断腕”的策略来逃脱或躲避敌害。令人惊叹的是,这些被切断的腕部在一段时间后能够从断口处重新生长出来,这充分展现了海百合强大的自体修复和再生能力。

海百合的茎部,也称为柄,是由许多圆盘状骨板叠置而成,内部中空。根据茎板横切面形状的不同,海百合的茎部可细分为多种类型,如圆圆茎、星星茎等,形态各异,令人不禁感叹大自然的奇妙与可爱。事实上,海百合与其他棘皮动物一样,成体多呈“五辐对称”结构,即身体围绕一个中心轴呈现五个辐射方向。然而,并非所有海百合都拥有明显的茎,那些具有细长茎的海百合被称为有柄海百合,它们主要生活在古海洋中,如今多以化石形式存在。

海百合的根生长于茎的下部,它可以使海百合稳固地吸附在海底、浮木或礁石上,所以又称“固着器”,主要呈现球状、锚状或树根状,只有部分种类的海百合拥有。

值得注意的是,那些能够见到“根”的海百合化石,往往与植物化石相伴而生。在四川崇州天演博物馆一号馆关岭生物群有一幅巨型创孔海百合化石,面积近36平方米,令人惊叹。它清晰地展现了成群的海百合附着在一段浮木上的场景,不仅展示了海百合的壮观形态,更揭示了它们在远古海洋中的繁荣景象。

大多数海百合为雌雄异体,通过体外受精繁殖。部分古生种类可能存在雌雄同体现象。海百合的生殖细胞并非来自固定的生殖腺,而是源于腕近端的羽肢或腕部体腔的上皮细胞。但值得注意的是,被切掉的腕部无法通过无性繁殖发育成新的个体。这种独特的生殖方式,使得海百合在海洋中繁衍生息,不断演化。

由于海百合庞大的种群数量和多样的生活方式,其种属类占棘皮动物总数的1/3以上。海百合化石主要有游离海百合目、可曲海百合目、圆顶海百合目和关节海百合目。现代海百合主要有关节海百合目、海羊齿目和深海海百合科,棘皮动物门的其他代表还包括海星、海胆、海参,等等。

海百合的前世

在距今约5.39亿至5.13亿年的早寒武纪,不到地球历史1%的时间里,诞生了现今几乎所有动物门类的祖先。始海百合便是其中一例,也是海百合的原始祖先(刘桂春 等,2014)。始海百合是一类较为原始的棘皮动物,具有萼、腕、茎及根,内脏均在萼内。萼由许多萼板组成,萼板间具有缝孔。始海百合的茎用来支持身体,有一定的柔韧性。

到早奥陶纪,由于海百合适应海洋环境,迅速占据了整个海洋世界(裴礽奕,2024)。海百合一直繁衍至今,已有4.8亿多年历史,经历四次造山运动和五次生物大灭绝事件,成为现代海洋中绽放的“生命之花”。在早古生代志留纪与泥盆纪之间有一次地壳运动,称为加里东运动,主要指志留纪至泥盆纪形成山地的褶皱运动,标志着早古生代的结束。晚古生代石炭纪与二叠纪之间有一次地壳运动,被称为海西运动(德国的海西山),又称华力西运动,它标志着古生代的结束。

4.45 亿年前,地球上发生第一次生物大灭绝事件,即晚奥陶纪生物大灭绝事件。直接原因是冈瓦纳大陆漂移至南极地区,改变了全球环流模式,引发全球气候变冷,进入安第斯—撒哈拉冰河时期,海平面大幅度下降。期间约有85%的物种灭绝,此时腕足动物门、苔藓动物门、头足类、三叶虫、笔石、珊瑚、滤食型浮游生物等物种大量减少。但作为棘皮动物的海百合种群得以成功生存下来。

随后的志留纪和泥盆纪,海百合已经相当繁盛。贵州省铜仁市石阡县泗沟村志留纪化石中发现有珍贵花瓣海百合就证明了这点(王耀,1996)。

泥盆纪是古生代第四个纪,约开始于4.19亿年前,结束于3.59亿年前,持续约1.6亿年。泥盆纪古地理面貌较早古生代有了巨大的改变,表现为陆地面积的扩大,陆相地层的发育。生物界的面貌也发生了巨大的变化,陆生植物、鱼形动物空前发展,两栖动物开始出现,无脊椎动物的成分也显著改变。泥盆纪是脊椎动物飞跃发展的时期,鱼类是当时最高级的生物并且相当繁盛,理所当然成为当时海洋的主宰者,各种类别的鱼都有出现,故泥盆纪被称为“鱼类的时代”。最重要的是从“总鳍类”演化而来的原始爬行动物——四足类的出现。虽然这一段时期有著名的加里东运动,但没有影响在海洋中生活的海百合(严云秀 等,1984)。

晚泥盆纪生物大灭绝事件发生在3.72亿年前,在泥盆纪最后的2 000万至2 500万年期间,生物灭绝速率明显较高。在这段时期,可区分出8~10个不同事件,其中又有两个特别严重,分别为凯尔瓦塞事件和罕根堡事件。滚落的岩石迅速摧毁了附近所有的珊瑚礁和其他生物。岩浆中的有毒物质与海水发生化学反应,导致海水酸化,大量动物因无法呼吸而死亡。而海百合却成功渡过了晚泥盆纪的生物大灭绝事件。

石炭纪—二叠纪阶段,海百合得到空前发展,是其最为繁盛的阶段。3亿年前的石炭纪,海百合无论是种类还是数量都堪称繁盛,科学家们在这一时期的地层中发现了5 000多种海百合化石,包含海百合类、海蕾类和海林檎类等8个纲,这些化石记录了当时一个史前巅峰时代(黄文韬,2022)。

海百合并没有逃过晚二叠纪的生物大灭绝事件。该事件发生于古生代二叠纪与中生代三叠纪之间,距今大约2.514亿年。这一事件造成当时地球上70%的陆生脊椎动物及高达96%的海洋生物消失。此次灭绝事件是地质年代的五次大灭绝事件中规模最大的一次,因此又被称为大死亡或大灭绝。海百合纲的98%种属灭亡,主要原因是陨石撞击造成连续性火山爆发,海洋急骤释放出大量甲烷水合物,导致海平面改变、缺氧,同时造成气候干旱。由此,海百合迅速退出历史舞台。

此后,海百合演化进入了晚古生代阶段,主要包括中生代的三叠纪、侏罗纪、白垩纪和新生代。伴随着三叠纪生命复苏,人们在中生代早三叠纪的岩层中找到了海百合的身影,一个全新的海百合类群——关节海百合,从三叠纪至今的海百合均属于这一大类。关节海百合很快占据从浅海到深海的各个海域。有茎的海百合大多退到幽暗的深海,颜色也变得暗淡。它们大多抛弃根部的固着器官,通过茎上蔓枝伸展和卷曲,实现站立、辅助爬行,获得更高的机动性。有些海百合则保留根部,固着在海面的浮木上。贵州关岭地区晚三叠纪海百合和德国霍尔兹梅登地区中侏罗纪海百合就属于这一类型。

第四次大规模生物灭绝事件,即三叠纪—侏罗纪灭绝事件,发生于三叠纪与侏罗纪之间,大约是1.996亿年前(又一说2.14亿年前)。这次生物灭绝事件的影响遍及陆地与海洋。恐龙在这场灾难中意外获益,它们迅速成为地球霸主。漫长的1.5亿年左右的燕山运动后,白垩纪末的第五次生物灭绝事件接踵而至。此次灭绝事件发生于6 600万年前的中生代白垩纪与新生代古近纪之间,一颗巨大的陨石撞击地球,造成统治了地球1.5亿年的恐龙灭亡与哺乳动物和鸟类兴起。随后经历了喜马拉雅造山阶段,海百合一直延续至今。

海百合的今生

经过漫长的地质演变后,海百合化石成为了海底的宝藏。如今,虽然在化石中发现的海百合种类已超过5 000种,但现存的仅有630多种。

现存的海百合被重新发现时,是在深水海域中。起初,人们以为它们只能在深海生存。后来发现,不论是浅海、深海、热带珊瑚礁或高纬度海域,都可见其踪迹。

现存的有柄海百合约有80余种,它们主要生活在200米深的深海软泥或沙质海底中。有柄海百合以长长的柄固定在深海底,那里没有风浪,不需要坚固的固着物。柄上有一个萼,包含了它所有的内部器官。海百合的口和肛门是朝上开的,这和其他棘皮动物有所不同。它那细细的由枝节构成的腕从萼中伸出,且能活动,侧面还有更小的枝节,好像羽毛。腕像风车一样迎着水流,捕食海水中的小动物。现生海百合中无柄海百合数量最多,达到了550余种。在进化过程中,有些种类的海百合其茎逐渐变得短而粗壮,或者在成年后茎脱落,仅在茎基部中央长出一圈或几圈钩状卷须。这些卷须附着在海底或其他无脊椎动物上,如珊瑚、海绵和海葵,等等。这类海百合被称为无柄海百合,它们大多属于羽星目,因此被赋予了“海羽星”或“海羊齿”的美称。这些无柄海百合在海洋中过着自由自在的生活,展现出极高的环境适应性。它们常遭鱼群啃食,或被咬断“茎”,或被吃掉“花”。这种无柄的海百合,五彩缤纷,悠悠荡荡,四处漂流,被人称作“海中仙女”。生物学家给它另起美名——羽星。羽星体内含有毒素,可以自由行动,身体又能随环境改变颜色,便成了海百合家族中的旺族。

海百合及其化石保护

海百合作为海洋无脊椎动物,失去部分腕或萼部后能迅速再生,这种特征使其在地质历史中存活至今,并成为研究生物适应性的重要对象。许多完整的、珍稀的海百合化石被列为国家一级重点保护古生物化石,这对于研究生物的演化、古海洋生态、史前生物栖息模式有着重要的作用。它常与珊瑚、苔藓虫等共生,其分布特征可辅助确定地质年代,为研究古海洋生态提供了重要依据。海百合化石常保存完整生态群落信息,为研究史前生物栖息模式及现代海洋保护提供参考。海百合化石因富含灰岩成分,常被加工成“百合玉”工艺品,兼具观赏性与历史价值。所以海百合及其化石有着重要的科学价值和社会价值,值得人们加以重视和保护。

海百合在生态系统中的自我保护能力相对较弱,加之海水污染和过度捕捞等人为因素影响,它的种类和数量均呈现出不容乐观的趋势,甚至被列为濒危物种之一。海百合,这一美丽而优雅的古老生物,在海洋中扮演着重要的角色。它们在日本至澳大利亚一带的广阔海域中广泛存在,尽管面临诸多生存挑战,但依然坚韧地繁衍生息。因此,面对这美丽而古老的生物,我们应珍惜与保护,而非贪婪掠取。

海百合化石,这些在海洋中沉睡了数亿年,历经了沧海桑田的变迁后,终于得以展露其芳容。这些海百合化石主要由单晶的方解石组成,通常呈现洁白的色彩,但也有部分化石会因混入三价铁离子而呈现出鲜艳的红色。然而由于海水的不断扰动,这些化石往往无法完整保存,失去了它们原有的姿态与所蕴含的海洋历史信息。完整海百合化石的保存条件十分苛刻,或死后被迅速埋藏,或死后沉于缺氧的沉积物中,能成为完整化石并留存于世的就更加少之又少。

海百合遗迹化石在全球多地都有发现。我国贵州关岭地区和德国霍尔兹梅登地区发现众多海百合化石,是经典遗址,主要因为它们分别位于古特提斯洋的东、西两侧。晚三叠纪,在贵州关岭地区,形成相对闭塞的静水海湾,海湾中上层的海水氧气充足、生物丰富,海面上附着在树干上的海百合群和薄壳的贝壳随波逐流,海面下各种鱼类和成群鱼龙、海龙、楯齿龙等在水中游弋。当漂浮在海面上的海百合群落规模越来越大时,其附着的植物再也不能提供足够的浮力,整个群落就会逐渐缓慢地沉入平静、缺氧的海底,经过掩埋、压实、石化等一系列地质作用,最终成为保存完整的海百合化石。晚三叠纪,古特提斯洋由东向西逐渐闭合,贵州隆升成为陆地(杨芬,2024)。而德国霍尔兹梅登地区在中侏罗纪,才形成了与晚三叠纪关岭地区相似的海洋环境,并演化出一批与关岭地区海百合生活方式相同的海百合。受阿尔卑斯造山运动的影响,德国霍尔兹梅登地区的海百合化石,在分布广泛性、保存完整性和群落丰富性上,通常被认为不及贵州关岭的海百合化石。

我国贵州西南部关岭、贞丰、兴义等地区晚三叠世岩层中的海百合化石,其分布之广泛、数量之丰富、种类之多样、保存之完整、形态之精美实为世界所罕见,在晚三叠纪海百合化石中规模与保存度最具代表性(王开菊 等,2022;王柏艳 等,2002)。这一地区的关岭生物群,不仅保存了大量完整、优美的海百合化石,同时还保存了海生爬行动物化石、海生两栖动物和鱼类等脊椎动物化石,以及双壳类、菊石等无脊椎动物化石。它们之间相互竞争、相互维系,构筑了一个完整的晚三叠纪生态系统。这些关岭生物群化石,为研究该时期的海洋生态、古地理环境、海生两栖动物、爬行动物的分类演化及创孔海百合的生态群落等,提供了不可多得的实物材料。

海百合化石是国家的资源,我们不能私自开采和买卖,更不能让一些不法分子将其走私到国外,我们应对其进行足够的保护。请勿触摸博物馆中展出的海百合化石,因为汗渍的浸透会无形中让它受损;更不能抠动和刻划,海百合化石已经无法承受任何外来的破坏力,勿使它从我们的视野中渐渐消失。

参考文献

贵州,举世无双的三叠纪古生物博物馆

[N].

滇东南寒武系始海百合化石的发现

[J].

中国西南志留纪的豆海百合类

[J].

大厂泥盆纪生物礁基底岩层——海百合细晶含膏质岩

[J].

贵州关岭生物群海百合生态探究

[J].

贵州上三叠统瓦窑组海百合化石群中的一新种

[J].