提及“核辐射”,人们往往会联想到核电站、原子弹,抑或是切尔诺贝利、福岛核事故,等等。这些固有印象使得铀在被发现后的200多年间,始终伴随着争议与误解。而实际上,铀的开采、利用与防护体系已高度成熟与规范,它并非如人们想象中那般可怕。随着“碳达峰、碳中和”目标推进,阐明核能真义,消除人们对“铀”“核辐射”等概念的误解,提高公众对核能清洁能源属性的认知与认可,助力绿色、低碳、可持续发展,相关科研人员责无旁贷。核能作为“隐秘”的低碳清洁能源,并未被公众熟知。为了消除人们对铀之恐惧,有必要走近铀矿,了解它的真身及背后那些鲜为人知的故事。

铀之真身 溯源寻踪

铀元素(uranium)于1789年由德国化学家马丁·海因里希·克拉普罗特(Martin Heinrich Klaproth)在沥青铀矿中发现,得名于天王星的名字“Uranus”。铀原子序数为92,是自然界中能够找到的最重原生元素。金属铀呈银白色,具有硬度高、密度大、可延展、有放射性等特征。在自然界中存在铀—238、铀—235和铀—234三种同位素,均具有放射性,其中铀—235是当前核能发电的主要燃料。此外,还有12种人工同位素(徐花花等,2011)。

1841年,E.M.佩利若用钾还原UCl4,制备出金属铀。1896年,A.H.贝可勒尔发现了铀的放射性现象,那时对铀的研究属纯理论性的,铀化合物仅用于玻璃和陶瓷的着色。1898年,玛丽·居里在铀矿石中提取出镭,铀便成为开采镭的副产品。1938年,O.哈恩和F.施特拉斯曼用中子轰击铀核,发现核裂变同时释放出能量,重新引起了人们对铀的重视,铀摇身一变,从此身价不菲。第二次世界大战期间和战后,对于核武器和核动力的需求,加速了铀资源的勘探和开采(《中国电力百科全书》编辑委员会,2001)。

铀元素广泛存在于地壳和海水中,地壳丰度为2.3×10-4%,海水中浓度为3.2×10-6克/升。尽管铀元素在地壳中丰度较高,但分布并不均匀。世界上已发现的铀矿物和含铀矿物约500种,其中常见并具有工业实用价值的仅二三十种。铀矿物按成因可分为原生铀矿物和次生铀矿物两大类。原生铀矿物有沥青铀矿、晶质铀矿和钛铀矿等,其中,沥青铀矿和晶质铀矿是目前提炼铀的主要矿物原料。原生铀矿物在经历风化和热液作用后,容易转变成各种次生铀矿物,次生铀矿物有铜铀云母、钙铀云母、钾钒铀矿和钒钙铀矿等(中国冶金百科全书总编辑委员会《有色金属冶金》卷编辑委员会,1999)。全球铀矿分布极不均衡,主要分布在澳大利亚、哈萨克斯坦、加拿大、俄罗斯、纳米比亚等国,以上五国集中了全球近70%的铀矿储量。其中,哈萨克斯坦在产量上占据绝对主导地位,贡献了全球约40%的铀矿产量。

清洁能源 大显神通

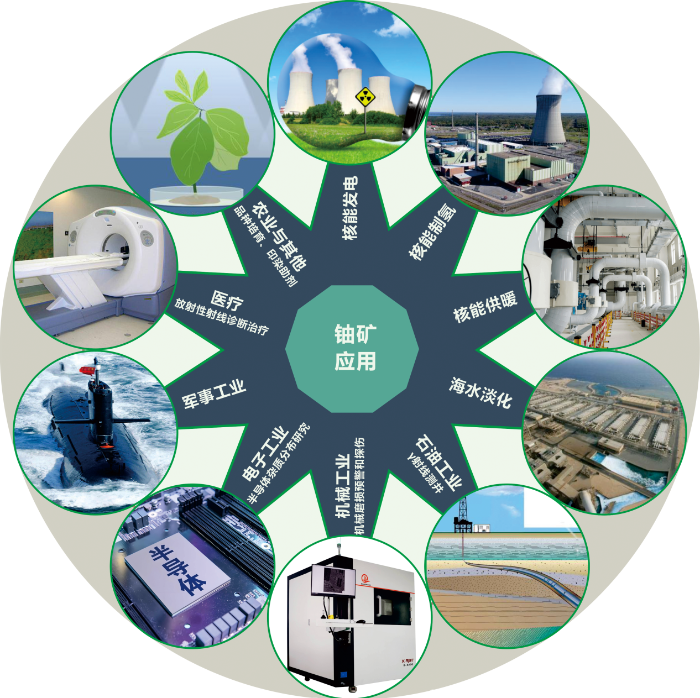

铀矿是安全、清洁、低碳、高能量密度的战略能源资源(IAEA, 2017)。其用途十分广泛,在我国实现“双碳”目标中也将扮演重要的角色,在核能发电、制氢、区域供热、海水淡化等领域发挥重要作用(王海洋等,2021)。在等重量的各种燃料热值比较中,铀的热值远高于其他燃料,具有显著优势。此外,放射性同位素技术也是核能利用的重要方面,在工业、农业、医学、资源环境、军事科研等诸多领域均有重要意义。

核能发电

铀矿用途中最为世人所熟知的就是核能发电。1954年,世界上第一座核能发电站开始运营,现今核能发电已成为发电量第四大的能源,仅次于煤电、天然气发电和水电。核能发电是指利用核反应堆中可控的链式裂变所释放出的热能进行发电,它是一种重要的低碳发电方式。核能发电所使用的核燃料通常为低浓缩铀,其中可裂变的铀—235纯度只占3%~4%,其余皆为无法产生核分裂的铀—238。与其他发电方式相比,核能发电在全生命周期内展现出显著优势,如环境友好和资源转化效率高,其单位发电量的碳排放量仅多于风力发电,远低于化石能源;同时,在土地资源、水资源消耗和工程建设物资需求方面也普遍低于大多数可再生能源和化石能源。随着核电技术不断发展,其安全性也得以全面提升,在设计上消除了大量放射性物质释放的可能。特别是高温气冷堆和泳池式低温供热堆,堆芯不会熔融,避免了大型辐射事故的发生,提高了安全性。此外,核电是唯一能将废料完全处理的能源技术,相对于其他热力发电技术,核电产生的废物量非常小;相对于其他有毒工业废料,核废料既不是特别危险也不难管理,最终处置高放射性废物的安全方法在技术上已得到证明,采取地质处置已达成国际共识。

国际原子能机构(International Atomic Energy Agency,IAEA)2024年公布的《世界核电反应堆(2024年版)》(Nuclear Power Reactors in the World)报告数据显示,截至2023年年底,全球正在运行的核电机组共413台、总装机容量371.5吉瓦,分布于31个国家。全球核电机组和装机容量最多的国家依次为美国、法国、中国,三国总计容量全球占比达55%。全球在建机组共计59台(总装机容量61.1吉瓦),分布于17个国家。其中,中国在建核电机组27台,印度在建8台。自2013年以来,超过79%的容量增长集中在亚洲。不论从短期还是长期来看,亚洲都是引领未来核电装机容量增长的核心。2023年,亚洲核电发电量为2 552.07太瓦时,约占全球总发电量的10%,占全球低碳发电量的1/4左右。中国连续第四年超过法国,成为世界第二大核能发电国。尽管中国拥有的核反应堆较少,但在2023年,中国的核能发电量高达406太瓦时(IAEA, 2024)。

核能供暖

核能区域供热是非常具有发展前景的方向。全球许多国家,特别是欧洲国家,已有约50年商业化的居民核能供热实践。早在1954年,苏联应用热功率为10兆瓦的实验供热堆型,发展了核能供热技术。随后几十年间,以苏联为代表的一批欧洲国家陆续将运行的商用核反应堆用于供热(李小斌等,2020)。

核能低温常压池式堆供暖作为低碳供暖新方式,不用像其他化石能源热源一样经历一个高温甚至超高温燃烧的阶段。池式堆可将水温维持在100℃左右,而且能量利用率几乎达100%。这样就降低了能量转换设备系统的复杂程度,减少了能量转换过程的损失,也大大降低了人身安全风险,改善了工作人员作业环境(田力,2021)。国家统计局数据显示,2019年中国城市集中供热面积为92.51亿平方米,比2011年几乎翻一番,2012—2019年供热面积年均增速超过8%,供热总量也在以超过4%的年增速增长。随着中国乡村振兴与新型城镇化建设推进,还会有更多集中供热需求(王海洋等,2021)。

海水淡化

考虑到海水资源量巨大,成本低廉,将海水淡化使用极具发展潜力。目前,大多数海水淡化工艺使用化石燃料,因此也产生了大量碳排放。而利用核能淡化海水,有占地少、水质好、供给稳定的优势。苏联于1973年开始,利用核能技术(快增殖反应堆)进行海水淡化实验,结果证明,在技术和经济效益上皆可行。

20 世纪90年代以来,核能应用于海水淡化技术得到了许多国家及国际原子能机构的广泛重视(王海洋等,2021)。目前较成熟的方案是依托大型核电机组建设海水淡化厂,该方案已在中国红沿河、宁德、三门、海阳等多座核电厂采用;也可直接建设低温供热堆用于海水淡化,相关技术方案正在研究中。以红沿河核电海水淡化厂为例,最大产水规模1.5万吨/天,正常情况下1.3万吨/天,该技术较为成熟,在许多地区具备进一步扩大产能和商业化推广的条件(王海洋等,2021)。

放射性同位素技术

放射性同位素技术(包括示踪原子和放射性射线)也是铀矿利用的重要方面之一,已广泛应用于工业、农业、医学、资源环境、军事科研等诸多领域,具有显著的经济效益、社会效益和环境效益。其中在示踪原子方面的应用包括:①石油工业领域的γ射线测井;②机械工业领域的机械磨损预警;③电子工业领域的半导体杂质分布研究;④农业领域的施肥效果研究。在放射性射线方面的应用包括:①射线探测,如机械探伤;②医疗领域,放射性射线可使肿瘤的组织受到破坏,抑制肿瘤的发展,以及消毒杀菌、人体内部透视等;③农业领域,如品种培育等;④化工和其他领域,如应用辐射化学进行乳胶融合来生产黏合剂,或利用放射性射线的电离效应可消除印染工艺中的有害静电积累。

双碳时代 绿色担当

“双碳”下的核电

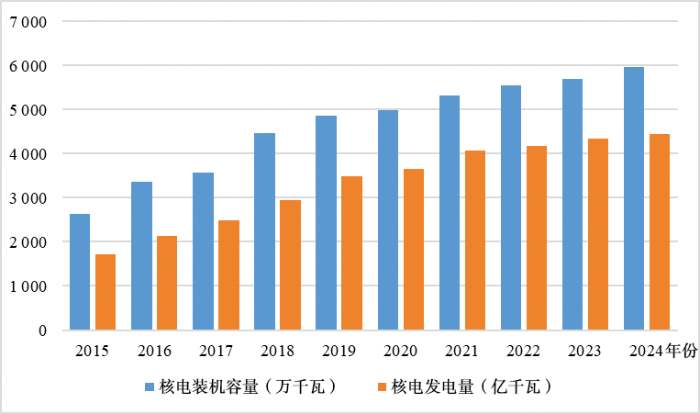

“双碳”背景下,核电在优化能源结构中占有重要地位。中国核能行业协会数据显示,我国核电发电量从2015年的1 714亿千瓦时增至2024年的4 447亿千瓦时,10年间增长了约1.6倍,展现出强劲的增长势头。特别是在“十四五”期间,核能发电量累计增长近20%,有力保障了我国能源供应。但目前我国核电发电量占全国总发电量的比例仅为4.72%,与美国的约19%相比仍有较大提升空间。在“双碳”目标驱动下,核电作为重要的清洁能源,将保持安全稳妥的发展节奏,稳步提升在我国能源结构中的比例。2024年4月发布的《中国核能发展报告(2024)》预测,到2035年,我国核能发电量占比将达到10%左右,到2060年将达到18%左右(中国核能行业协会等,2024)。此外,国际能源署(International Energy Agency,IEA)2021年5月发布的重磅报告《2050年净零排放:全球能源行业路线图》预测,到2050年,全球能源需求将比今天减少8%左右,几乎90%的电力将来自可再生能源,风能和太阳能光伏总计占近70%,其余大部分来自核电(IEA, 2021)。

铀矿需求与绿色开采

在当前全球积极应对气候变化,以及AI算力迅猛发展引致电力需求激增的背景下,核能因其高效、清洁的特点,正迎来强劲的复苏势头。高盛报告指出,AI发展的关键瓶颈已非资本,而是电力供应,预计到2030年,全球数据中心的电力需求将大幅攀升。为应对这一挑战,科技巨头如Meta、微软、谷歌和亚马逊等纷纷签署长期核电采购协议或直接投资小型模块化反应堆,旨在为高耗能的数据中心获取稳定、可靠的低碳电力。这些动向凸显了核电在未来能源结构,特别是在支撑数字经济发展中的关键地位。核电产业的飞速发展使得对铀矿的需求不断增加。从核电总装机容量增长趋势看,至2035年,我国将成为世界第一大铀资源需求国,需求量将达1.44 ~ 2.05万吨/年。进入21世纪以来,我国对铀矿的勘查取得了巨大进展,资源潜力巨大,但目前对外依存度依然较高,主要是从哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、加拿大和澳大利亚等主要产铀国家进口。其中,哈萨克斯坦每年有60%左右的铀产品出口到我国,用于核能发电。铀矿资源的安全供应制约着核电的发展,威胁国家能源安全。各铀矿业公司参与全球铀矿资源配置势在必行,需要最大限度地利用经济全球化带来的机遇,实施“走出去”和“国内和国际两种资源、两个市场”的全球资源战略。而铀矿的主力军——砂岩型铀矿开采所采用的原地浸出采铀技术是一种绿色勘查技术。所谓原地浸出采铀,即通过向含铀砂岩层注入溶浸剂,使之与矿物发生反应,选择性地萃取出矿石中的铀。这是一种集采、冶于一体的开采铀矿方法,既省去了传统矿山开采时矿石的挖掘和搬运,也可避免污染环境的废石场、尾矿坝等,不仅大大节省了开采成本,还保护了矿区原有的生态环境。

铀矿作为重要的低碳清洁战略资源,对于保障国家能源资源安全、支撑生态文明建设具有深远的战略意义,在我国实现“双碳”目标中扮演着重要角色。在“双碳”目标与AI科技革命的双重驱动下,铀矿资源未来可期,大有可为。

本文由陕西省重点研发计划“俄罗斯—中亚氦气资源潜力评价与可利用性研究(编号:2024GH-YBXM-04)”和中国地质调查局“全国典型盆地氦气资源潜力评价(编号:DD20230200203)”“汾渭盆地氦气资源勘查示范(编号:DD20230200201)”“氦气资源调查评价与示范(编号:DD202302002)”和陕西省自然科学基础研究计划“陕西汉中地区寒武系页岩气生烃序列恢复与差异保存机理研究(编号:2025JC-QYXQ-012)”项目联合资助。

铀矿辐射真的很可怕吗?

宇宙中万物皆有辐射,只是强度不同。自然界中一切物体,只要温度在绝对零度(即—273.15℃)以上,都会以电磁波和粒子的形式不间断地向外传送能量,这种传送能量的方式即为辐射。事实上,我们每个人自身也是辐射源,人类时时处处亦被辐射包裹着。目前已知天然存在的放射性元素有8种,分别是铀、钍、镭、钋、氡、锕、钫和镤,其中铀和氡最为常见。铀在地壳中的平均含量约为百万分之二点五,即平均每吨地壳物质中约含2.5克铀,比钨、汞、金、银等元素的含量还高,这就是说,组成地球的成分中始终存在天然的放射性物质,人类和其他生命已经适应了这些天然辐射。

铀矿辐射到底有多大?

天然铀矿石和普通铀金属本身并不具有人们想象中的危险性,其辐射危害在开采和利用过程中是高度可控的。研究表明,一个人怀揣0.5千克左右的铀矿石,每天所受辐射量与佩戴一块夜光手表的辐射量相当。即使短时间内直接接触铀矿石或铀金属,也不会造成严重后果。在铀矿开采和加工过程中,辐射防护措施已经非常成熟。例如,在规范操作下,使用普通的橡胶手套即可有效防护铀矿石及其加工后的初级产品(如重铀酸铵,俗称“黄饼”)的辐射危害。铀矿石和铀金属的辐射主要来源于其内部的放射性同位素(如铀—238、铀—235等),但这些放射性物质的半衰期较长,且在自然界中含量较低,因此其辐射危害被控制在安全范围内。此外,铀矿开采和加工过程中产生的放射性废物,通常会被严格处理和储存,以确保不会对环境和公众健康造成影响。通过科学的防护措施和严格的技术规范,铀矿资源的开发和利用可以实现安全可控。