文学与自然之间存在着极为密切的关系,在中国传统文学中更是如此。自古以来,在历朝历代各类型文学作品中,大量描述自然景观如山、水、江、海等,又如描述落石、流水、波浪、风雷等自然现象的佳作不绝如缕。

沉积现象是自然界无处不在的“自然”现象,在风中、雨中发生着,在汩汩清流、滚滚波涛中存在着,在高山、在平原、在湖畔、在海底几乎无处不在。

今天,我们以杜甫的名作《登高》一诗来说明其词句和沉积学的相关联系,探究古代诗人们是怎样在“不知不觉”中触及沉积学内核的。

杜甫到了晚年,阅历给了他苍山深海一般的平静,淡淡的吟咏中,创作手法达到了化境。请看《登高》一诗:

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

《登高》总体上给人一种萧瑟荒凉之感,情景交融之中,融情于景,将个人身世之悲、抑郁不得志之苦融于悲凉的秋景之中,诗风沉郁顿挫,使人读来,感伤之情喷涌而出,如火山爆发而一发不可收拾。

尽管作者是借大自然秋日萧瑟中的壮美来抒发满腔郁积的情感,然而像杜甫这样的优秀诗人对于自然万物的感触极为敏感,其把握、描述自然现象的诗作自然会有更多的自然味道,如契合的沉积学现象。

“风急天高猿啸哀”,秋日的萧瑟扑面而来。深秋时节,夏日怒吼在沟谷内的滔天洪水已成过去,浑浊的江流水位下降了许多,也清澈了很多。而此时,洪水在江心、江畔形成的沉积等景观,暴露在诗人面前,引发了诗人喷薄而出的感想和诗作。

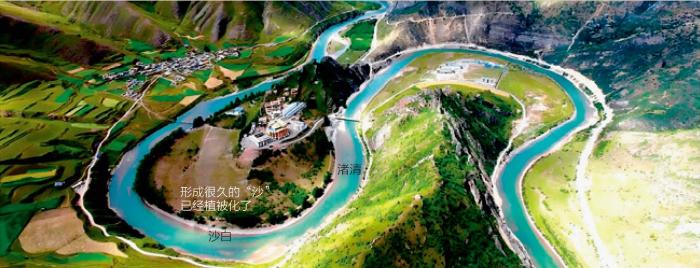

“渚清沙白鸟飞回”,诗人以白描手法描绘洪水过后,展露在诗人面前的洪水造成的沉积现象。“渚”,遮也,能遮水使旁回也,即“水中的小洲”。渚,就是沉积学意义上的、形成于江中的心滩;心滩是辫状河双向环流进行碎屑搬运和沉积的产物,也可称之为“纵向砂坝”。

心滩,形成于夏日的洪水期间,此时的江流往往表现为辫状河,心滩是淹没于水下的、湍急的辫状河流体形态作用的产物。进入秋日枯水季后,心滩则大部分出露于水面,只剩下清澈江水从“渚”两侧的河道流过。此时,“渚/心滩”一部分或位于水下,其上仅覆盖有薄薄水层,或者大部分出露在水面之上。

“渚/心滩”的物质组成是沉积的碎屑颗粒,其沉积物往往比较粗,以砾石为主,悬浮质的粉砂淤泥较少。此时,诗人站在岸边,尤其站在岸边的高岗上俯瞰,“渚/心滩”则一览无余,清晰明澈,即为“渚清”。

“沙”,水旁地,滩也,是指在江边分布、顺江岸延伸的滩地。沙,也就是沉积学意义上的、江边靠岸的边滩。

“沙”即边滩,一则强调位置,位于江畔的凸出部位;二则强调其大半出露,即使洪水期可能也有相当部分出露。“沙/边滩”强调了秋日江畔凸出部位的新的沉积体,其不同于前述的“渚”,而是由位于岸边的曲流所形成,其沉积物又多为砂粒。这种新出现、新形成的砂质边滩无青草滋蔓,无水体覆盖,无鸟兽奔走,在“风急天高”的秋日的高天流云下,就只余下“沙白”。

古人创造的“渚”“沙”,分别指代河流内的不同沉积单元,以不同字予以分区,实则潜在暗含了洪水季(夏日)、枯水季(秋日)不同的水动力及其联系。当然,诗人生活的时代也没有提出“沉积”这样的概念。

今天的我们,似乎与象形的甲骨文、繁体字很陌生了,看见“渚”“沙”二字,已经不太容易产生“象形和形象”的感觉,但杜甫不同,他对古汉字和自然现象是有深入研究的,特别的自然现象也必然会让诗人触景生情。

我们再一次吟诵这首诗。“风急天高”,一种迫切、急促和奔腾的感觉扑面而来,且耳旁传来阵阵的“猿啸哀”,营造了秋日的肃杀和冷峻。风急天高下的长江滚滚东流,留下来“渚清沙白”,目睹“渚”和“沙”上秋鸟的徘徊、降落和起飞,一幕秋境奇观,跃然纸上。

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”萧瑟秋风里,山野里无边无际的树木飘落着枯黄的落叶,秋风带来的沙尘,也一道飘落在滚滚东去的长江里,这些沙砾、黏土和落叶一道混入江水里,使江水变得浑浊,它们随着长江之水永无停歇地流向远方,也为远方的长江流域输送着不同成因、不同粒径的沉积组分。

晚年的作者登高眺望,眼底的寥廓江山和心里的苍凉感受相互激荡,这种情绪通过《登高》一诗喷薄而出,诗人深厚的文化修养在此刻无意识下契合了自然的运行法则。更在无意识间用“诗话”描绘了“沉积学”,描述了碎屑物质的多样性、碎屑搬运和输送的持续不休、沉积单元的发育和特征要素。