鲁迅是中国现代文学奠基人之一。他一生在文学创作、文学批评、文学史研究、翻译、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域的贡献,令人叹为观止。鲁迅也是新文化运动的重要参与者,对五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,被称为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。毛泽东评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

其实,鲁迅先生还是中国学习与研究地质矿产的先驱之一,而且造诣不浅。也许是因为鲁迅先生在文化和文学方面的成就过于突出,过于璀璨,以至于人们后来很少提及他早期对中国地质科学的研究与贡献。

我们知道,要论对中国地质科学的开创、奠基和发展贡献最大的,当然要属章鸿钊、丁文江、翁文灏、李四光、谢家荣等人。其中,章、丁、翁是中国地质事业创始人,李四光是新中国地质事业的卓越领导者。但中国近代地质学是在特殊的历史背景下发展起来的。1872—1875年,为了学习西方先进科技,清政府先后派出四批、共计120名幼童赴美留学。因此,要论最早学习地质和矿冶知识的当推这些留学幼童。留美幼童回国后从事地质矿冶工作的有15人,约占全体回国幼童总数的16%,如吴仰曾、邝荣光等人。之后又有一些派到日本、英国等国留学的年轻学子,如顾琅、王宠佑等人。回国后,其中不少人成为我国早期的地质矿冶工程师。鲁迅先生是派去日本留学的年轻学子之一,虽然到日本后改学医学,而他并未完全放弃研究地质与矿产。

在中学语文课本里,我们读过鲁迅的《藤野先生》,知道他曾在日本仙台学医,后来因为“影片事件”,觉得唤醒国人的觉悟要比拯救国人患病的躯体更重要,于是弃医从文。这种心路历程,体现在他撰写的小说《药》中。《药》中,茶馆的主人华老栓夫妇为了给儿子小栓治病,就去买用革命者夏瑜的血做成的人血馒头。鲁迅想用自己的笔去唤醒长期封建统治给人民造成的麻木和愚昧。

鲜为人知的是,在去日本留学之前,鲁迅曾在南京江南陆师学堂附设的矿务铁路学堂上了三年学,在这所相当于如今职业技术学校的学堂中,鲁迅学的专业是采矿。那么,鲁迅为何不去参加科举考试,而是选择就读这所新式学堂?

事实上,鲁迅曾于1898年参加过绍兴府县试,当时一同参加的还有他的弟弟周作人。周作人后来在日记中提到,鲁迅获得的成绩为“三图三十七”,即第137名。尽管500多人中考出137名的成绩还算是不错的,但毕竟没有进入前40名,未能考取秀才,因此无法继续参加府考和院考。另外,鲁迅年少时,父亲病逝,家道中落,从小康之家坠入困顿,使得他无法继续传统的科举之路。当然,鲁迅不考科举也可能与他接触新思想和抵制旧文化有关,抑或是重要原因。

而此时,张之洞等洋务派纷纷上奏请求取消科举,以推广学校教育。针对青年学生为了谋求仕途选择参加科举考试,而不愿来新式学堂上学的问题,张之洞在担任管学大臣后采取了行之有效的措施,那就是制定《学堂选举鼓励章程》,根据这一规定,从京师大学堂毕业的学生可获得进士或举人资格,而杰出的学生还有机会被内阁中书录用,并授予五品官衔。更重要的是,矿路学堂不收学费,还管吃管住,这自然就成了鲁迅的首选。

由此看来,有时候失败也并不完全是坏事。鲁迅正因为在科举中落榜而后得以进入矿务铁路学堂。

江南陆师学堂附设的矿务铁路学堂是两江总督、湖南新宁人刘坤一于1898年奏请开办的。后来,这个学堂被认为是近代以来中国开办地质教育较早的学校。学校聘请的教员大都来自德国。鲁迅是该学堂招收的24名学生中的一员。所以,鲁迅等24人便成为中国首批正规系统地学习地学包括地质学的人。

鲁迅先生选择学习地质采矿绝非“混口饭吃”而已,“传播地质科学知识,破除风水迷信之说,吾国自办矿路之议;以中国地质论及国土、矿产主权。”先生后来谈及学地质的初衷时如是说。

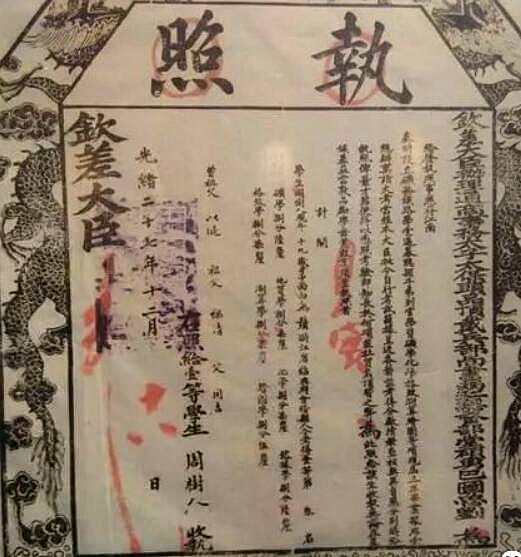

该学堂实际上只招收了一届学生(1898年10月至1902年1月),共24个人。三年时间里,鲁迅学了德语和文化课,专业课有《矿学》《地质学》《测算学》《测图学》等课程。鲁迅成绩优秀,他的毕业执照中这样写道:“学生周树人,现年廿一岁,身中面白无须,浙江省绍兴府会稽人,今考得一等第三名。” 由此可知,鲁迅顺利拿到毕业证并获得金质奖章。

第三年即将毕业前夕,鲁迅曾和同学们到江苏句容县的一个煤矿实习过。鲁迅在散文集《朝花夕拾》中回忆说:“到第三年我们下矿井去的时候,情况实在颇凄凉,抽水机当然还在转动,矿洞里积水却有半尺深,上面也有点漏水下,几个矿工便在这里鬼一般工作着。”

鲁迅先生对这段学习经历以及学到的东西还是比较满意的。多年以后的1927年,他在广州的一次演讲中说:“我首先学的是开矿,叫我讲掘煤,也许比讲文学要好一些。”1956年,许寿裳的夫人陶伯勤向北京鲁迅博物馆捐赠许寿裳的多件遗物,其中包含9页鲁迅的地质手稿,经鉴定为鲁迅在南京学习时的笔记。

1902年1月27日,鲁迅就读的矿务铁路学堂举行了毕业典礼。就在典礼上,刘坤一亲自挑选了鲁迅和同学张邦华、顾琅、伍崇学、徐甄才、刘济舟六人派往日本官费留学。

不到两个月后的1902年3月24日下午,鲁迅等六人在学堂总办俞明震带领下,以“南洋矿路学堂毕业生奏奖五品顶戴”的身份,踏上了停泊在南京长江码头的日本客轮“大贞丸”号。

依照惯例,中国留学生到日本之后,先要到东京弘文学院学习一段时间日语,语言过关之后,再选择相应专业。前面已经交代,鲁迅在东京弘文学院学习日语的同时,还坚持在独逸学校学习德语。之后,即进入仙台医学专门学校(即岐阜医科大学)学习医学。此时,他的同学、南京人顾琅已成为东京帝国大学地质系学生。顾琅回国后,先在天津参与创办高等工业学校,并参与中国地学会创建;辛亥革命以后曾担任本溪湖煤矿公司矿业部长兼炼铁部长,做过大量地质矿产调查,先后考察过江苏、安徽、湖北、湖南、江西、河南、河北、山东、辽宁和吉林等省份,撰写《中国十大矿石调查记》。

1903年,鲁迅在东京弘文学院学习日语期间,没有忘记他在矿路学堂学的地质学。他根据日文等资料,利用课余时间编写了《中国地质略论》一文,并以“索子”为笔名,发表于1903年10月在日本东京出版的《浙江潮》杂志第八期上。有人认为,这是中国人所撰写的第一篇地质学文章,比鲁迅自己的第一篇小说《怀旧》早了8年。但据史料,中国第一位发表地质文章的是清末民初的知识分子虞和钦,1903年4月和5月,他的《中国地质之构造》发表在《科学世界》的第2、3期上,比鲁迅先生的文章早了几个月。因此可以说,鲁迅和虞和钦一样,是中国较早编写地质文章的少数人之一。

《中国地质略论》中,鲁迅给“地质学”下了一个明确而简约的定义:“地质学者,地球之进化史也,凡岩石之成因,地壳之构造,皆所深究。”这篇论文分为绪言、外人之地质调查者、地质之分布、地质上之发育、世界第一石炭(石炭,即煤炭)国五个部分,并介绍了康德—拉普拉斯星云说,论述地球与宇宙的起源。较早使用了地质、地层、地壳、化石、猿人等今天地学领域常用、通用的中文词汇;最早使用了石墨、石灰、花岗(文中称为花刚)、石炭(即煤炭)等岩石类术语;大量使用太古代、古生代,侏罗纪、白垩纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪、三叠纪、第四纪等中文地质年代名称。有人说,这些专业名称是首次出现在汉语文献中,最先使用的是鲁迅先生。这些是否属实,笔者不曾详尽考究,不敢妄言。但后人评价,这篇近万字的文章,算不上深入的学术文章,但绝对堪称近代地质学的启蒙之作之一。

鲁迅先生在其《中国地质略论》(被晚清、民国初期的教育部门指定推荐为“国民必读书”和“中学堂参考书”)中,还表达了他对国外地质学家接踵来华考察地质矿产的警惕。“中国者,中国人之中国。可容外族之研究,不容外族之探捡;可容外族之赞叹,不容外族之觊觎者也”“毋曰一文弱之地质家,而眼光足迹间,实涵有无量刚劲善战之军队”。这样的警惕,从客观上提醒了有识之士,要加速培养中国自己的地质人才。如是,章鸿钊1911年毕业于东京帝国大学地质系;丁文江1911年在英国格拉斯哥大学动物学和地质学双科毕业;翁文灏1913年在比利时鲁汶大学获地质学博士学位;李四光1918年获伯明翰大学自然科学硕士学位。他们后来成为中国地质学与地质工作的先驱。

1906年,继鲁迅发表地质文章《中国地质略论》后,留学日本东京帝国大学地质系的学生顾琅,特地邀请此时也在日本留学的老同学鲁迅,根据日、英和德文资料及顾琅借自老师神保小虎在中国地质调查的秘本,合著了《中国矿产志》和《中国矿产全图》。《中国矿产志》是晚清时期首部用当时先进的科学知识介绍、分析中国矿产资源状况的专著,展示了中国18个省份的矿产资源及地理分布,且附录翻译了日本人调查的《中国矿产全图》,并罗列《中国各省矿产一览表》。

事实上,鲁迅在地质学方面的成就,得到了业内大家的承认。著名地质学家、中国科学院院士黄汲清先生评价:鲁迅是最早撰写讲解中国地质文章的学者之一,他的《中国地质略论》以及顾琅和他合著的《中国矿产志》是中国地质工作史中开天辟地的第一章,是中国地质学史上的开拓性创举。

不仅如此,除了专业的地质学成果之外,鲁迅在有限的岁月里,还拿出宝贵的时间在文学与科学之间跨界,翻译了《北极探险记》《月界旅行》《地底旅行》等科幻小说。《月界旅行》是法国科幻作家凡尔纳的名作,鲁迅是从日文译本翻译成汉语的,光从名字可以看出来,它们是探险、科幻大片的题材。

更让人惊讶的是,鲁迅早已意识到当时的新媒体——电影的科普功能:“我是看电影的,但不看什么‘获美’‘得宝’之类,是看关于非洲和南北极之类的片子,因为我想自己将来未必到非洲或南北极去,只好在影片上得到一点见识了。”

专家认为,鲁迅早期学习、研究地矿,以及编著有关地质学著作的经历,给后人留下了早期中国知识分子致力科学救国、科学启蒙的史实。历史应当记住,鲁迅先生与吴仰曾、邝荣光、邝炳光、顾琅、王宠佑等先辈一样,都是在早期学习、研究、引进地质学中占有重要地位的人物,他们对于地质学在我国的传播和矿业开发,发挥了不可忽视的作用。

(撰写此文过程中,参考了众多文献资料,并得到地质学史专家詹庚申先生指教,谨此深表感谢。)