零碳园区,“零碳与园区,最完美的组合,最创新的理念。”英国政府《2008年气候变化法案》指出,零碳是在某个过程或环节中,碳排放量为零,聚焦于碳排放的绝对平衡,通过技术手段和生态补偿使碳排放与碳吸收完全抵消。在城市尺度上,园区上接城市,下连建筑楼宇这个城市最小的组成单元。园区是某几个建筑形成的群体,建筑单体完成从低碳到零碳的目标,便是园区实现从低碳到零碳的目标。碳中和技术的每次创新,都极大地推动人类早日实现碳中和。碳捕集、利用与封存技术CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)是碳中和最为关键的技术,可以实现零碳排放或负碳排放。如今,CCUS技术便是从低碳到零碳、从低碳园区到零碳园区的“最后一公里”。

从绿色、低碳到零碳

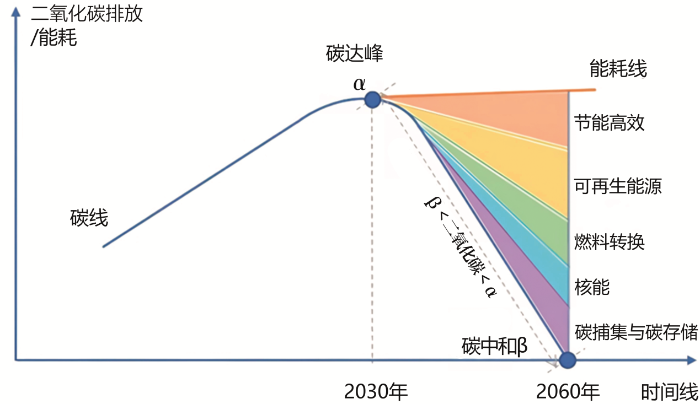

“绿色”,最初是为了解决环境保护和生态平衡问题而提出的一系列环保措施和理念,形容对自然环境具有友好和保护作用的事物或做法;“低碳”“零碳”概念起源于2003年联合国环境署报告《减少全球温室气体排放:机会和挑战》。自2020年9月22日第75届联合国大会上,中国向世界承诺2060年前力争实现“碳中和”目标后,为了稳步快速实现“碳中和”目标而正式提出“低碳”“零碳”理念。“低碳”是为降低碳排放,应对全球变暖而提出的理念,是实现零碳的阶段性任务;“零碳”是低碳发展的终极目标,以2060年作为我国“碳中和”节点,也称为“零碳”点,“零碳”概念包含目前已达“零碳”和未来在2060年达到“零碳”。在“碳中和”定义中强调“净零”,通常指“净零碳排放”,主要是指二氧化碳、甲烷等所有温室气体要求在特定时间段内实现排放与清除的总量平衡。

从绿色园区、低碳园区到零碳园区

绿色园区:国家发展和改革委员会、 住房和城乡建设部、环境保护部等部门2016年发布《绿色园区规划建设指南》,以可持续发展为目标,以生态优先、资源节约、环境友好、社会和谐为基本理念,通过综合规划、科学设计、系统管理等手段,促进城市经济、社会和环境协调发展的园区。

低碳园区:国务院2009年发布《关于加快发展低碳经济的若干意见》,通过应用先进的节能技术和清洁能源技术,采取低碳、环保、可持续的发展模式,降低园区内企业和机构的碳排放和能源消耗,促进经济、社会和环境的协同发展。

零碳园区:《零碳高能效区域能源系统术语》T/ CEEIA给出了“零碳园区”概念,在一定区域范围内,通过能源、产业、建筑、交通、废弃物处理及生态等多领域技术措施的集成应用和管理机制的创新实践,实现区域范围全生命周期碳中和的综合型示范工程。

零碳园区的概念来源于国际社会推动低碳经济发展的需求。自我国提出2060年实现“碳达峰、碳中和”目标以来,低碳园区、零碳园区逐渐在中国兴起。随着全球气候变化和环境问题的日益严峻,各国开始重视碳减排和可持续发展问题,零碳园区作为低碳经济的一种尝试,在此背景下得以诞生。

“零碳园区”的建设。我国工业园区建设始于1979年,目前已经形成由点到面、由沿海向内地的推进式发展趋势;2013年9月,我国正式组织开展国家低碳工业园区试点工作(工信部联节函〔2013〕408号),通过试点建设,大力使用可再生能源,加快重点用能行业低碳化改造,推广一批适合我国国情的工业园区低碳管理模式;2015年,国家工业和信息化部、发展改革委同意天津经济技术开发区等39家国家低碳工业园区试点实施方案(工信部联节函〔2015〕450号);2024年12月,中央经济工作会议首次提到“零碳园区”的概念,强调建立一批零碳园区,这标志着我国工业园区实现了从高碳向低碳转型,即将再由低碳向零碳转型升级。

碳中和的关键技术

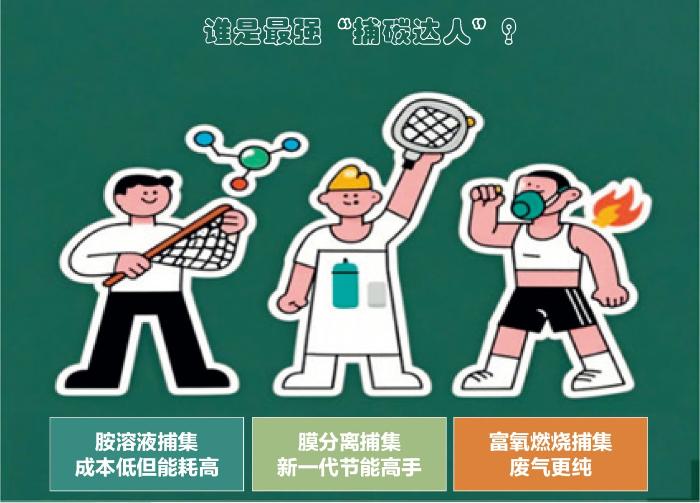

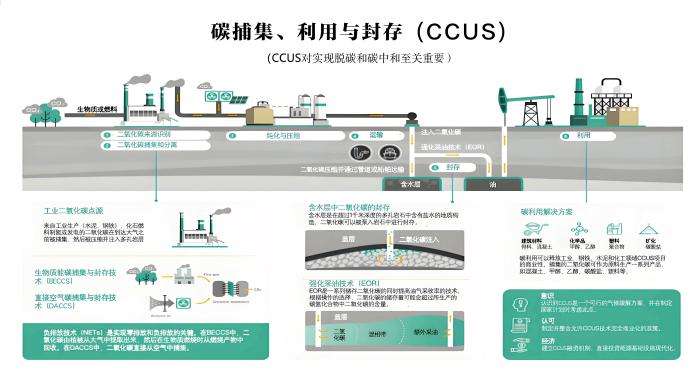

CCUS技术如同工业系统的“空气净化器+资源回收站”,能将工厂排放的二氧化碳过滤收集,再转化为工业原料或封存在地下仓库。

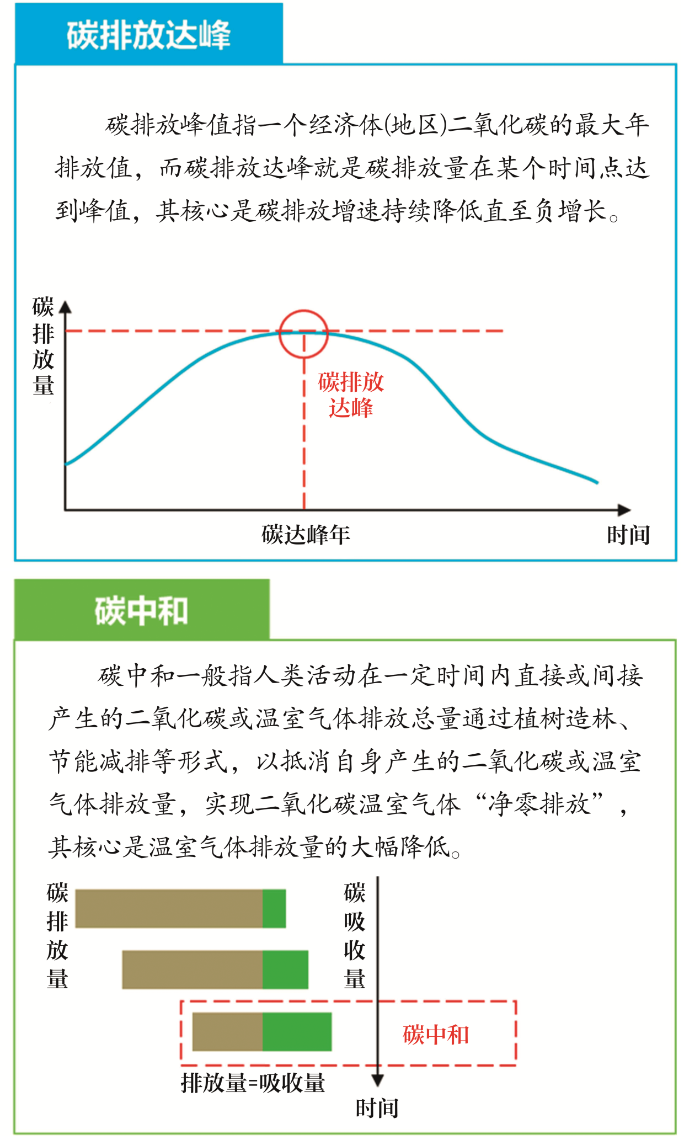

碳捕集:工业排放的精准拦截。碳捕集是CCUS技术的核心环节,通过物理或化学方法从工业尾气或大气中分离出二氧化碳。若把工厂排放的二氧化碳比作散落的沙子,吸附剂或胺溶液就像一张特制的网,专门将沙子“捕捉”住,防止它们随风飘散。碳捕集环节包括化学吸收捕集、吸附捕集、膜分离捕集、直接空气捕集等技术。

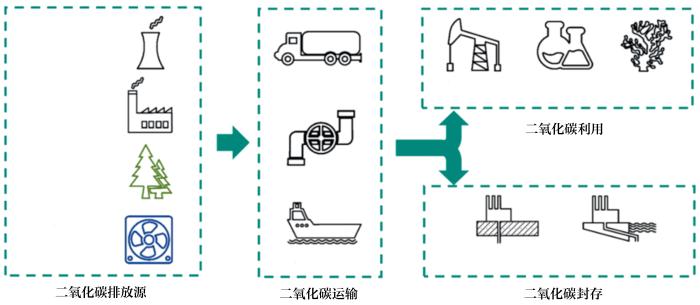

碳运输:二氧化碳的“物流专线”。碳运输是连接捕集、利用与封存的关键纽带,需兼顾安全性与经济性。目前,管道运输是固定物流专线(类似输油管道)最成熟的方式,将高压液态二氧化碳(压力8~15兆帕,温度约—20℃)通过专用管道输送至使用、封存地,运输成本与距离相关,短途(<100千米)成本约1.5~3美元/吨,长途(>500千米)可达8美元/吨;管道运输的挑战包括腐蚀风险与公众接受度,需严格监测是否泄漏。船舶运输采用跨海集装箱货轮(需特殊冷冻货柜),适用于跨区域或跨境封存,将液态二氧化碳(温度—50℃)通过专用船舶运输,成本约5~15美元/吨;船舶运输需要依赖港口基础设施与液化终端,其技术难点在于低温储存与装卸过程的安全性,需配备专业制冷设备。罐车运输相当于快递小火车,适用于小规模项目或短途运输,成本较高(约10~20美元/吨);罐车灵活性强,但运输受限于道路条件,且运输途中存在泄漏风险。

碳利用:工业原料的“魔法转化”。捕集的二氧化碳运输到指定地方可以作为工业原料,通过直接或间接利用发挥作用。碳利用是指通过工程技术手段将捕集的二氧化碳实现资源化利用的过程,利用方式包括矿物碳化、物理利用、化学利用和生物利用,等等。

碳封存:给二氧化碳找个安全的“家”。碳封存是CCUS的最终环节,按照封存地或封存形态差异,主要包括地质封存、 海洋封存、矿化封存三大类。地质封存是将二氧化碳注入地下盐层、枯竭油气田或煤层,盐层封存容量最大,枯竭油气田封存可利用现有基础设施,但需评估地层的密封性;海洋封存将是二氧化碳注入深海(>3 000米)或海底沉积物中,利用高压环境稳定储存,从理论上讲,海洋可封存全球千年的碳排放量,但存在生态风险;矿化封存是通过二氧化碳与碱性岩石(如橄榄石、玄武岩)反应生成碳酸盐矿物,实现永久固碳,无需长期监测,但反应速率较慢(需数百年)。

BECCS系统:进阶技术延伸。在基础CCUS技术之外,科学家还开发出与生物质能联动的增强版本——生物质能碳捕集与封存BECCS(Bio-Energy with Carbon Capture and Storage)。就像给普通净化器装了植物过滤网,BECCS更显特殊功效,相当于用植物作为吸碳海绵:植物生长时吸收二氧化碳(如同海绵吸水),燃烧发电时用CCUS技术捕捉排放的二氧化碳(挤出的水分被回收),最终实现“吸碳>排碳”的负排放效果。利用植物的光合作用,将大气中的二氧化碳转化为有机物,并以生物质的形式积累储存下来,这部分生物质可以直接用于燃烧产生热量,或者通过化学反应合成其他高价值的清洁能源。生物质燃烧和化学合成过程中产生的二氧化碳,被认为是植物生长过程中所储存的二氧化碳释放出来,这一过程属于“净零排放”;然后利用CCUS技术捕获释放出来的二氧化碳,将其进一步压缩和冷却处理后,用船舶或管道输送,最后注入合适的地质构造中永久储存,这一过程属于“负排放”。因此,BECCS技术是一种负排放技术,利用BECCS进行二氧化碳负排放的潜力更大。如果生物质废弃物没有得到有效利用,在自然分解的情况下,将释放出甲烷等温室效应更强的气体,因此,在发展BECCS技术的同时还可以解决我国城乡各类有机废弃物无害化、减量化处理问题。在全面推进乡村振兴战略的大背景下,未来生物质能发展将要走一条“农业—环境—能源—农业”绿色低碳闭合循环发展之路,在发电利用和非电利用上,BECCS都扮演着重要角色,促进乡镇能源结构整体提升。

CCUS技术应用实践

挪威Sleipner油田是全球较早的CCUS项目之一,自1996年运行至今,每年将100万吨油田中的二氧化碳分离(相当于25万辆汽车的年排放量),通过特制管道注入海底1 000米深的咸水层,至今已安全封存超2 000万吨二氧化碳,这相当于抵消了上海城区3年的交通碳排放量,证明了CCUS在长期减排中的可靠性。美国的Petra Nova燃煤电厂被称为“会呼吸的火电厂”,它是全球最大燃煤电厂的CCUS项目,运行于2017—2020年,它使用胺溶液捕集技术每年捕获140万吨二氧化碳,并将其输送30千米用于油田增产,既实现减排又创造了经济价值,然而,由于油价波动和维护成本高昂,该项目于2020年暂停,这提醒我们在推广CCUS时需平衡技术与经济。中国齐鲁石化—胜利油田CCUS工程于2022年投运,是国家级示范项目,它将炼化尾气中的二氧化碳提纯至99%以上,建成国内首条109千米超临界二氧化碳输送管道,每年将100万吨二氧化碳注入地下2 800米深的咸水层,相当于上海5平方千米森林一年的固碳量,这标志着中国在CCUS技术上的重大突破,为零碳园区提供了本土化范例;2023年,中国新疆维吾尔自治区发展改革委核准批复了克拉玛依中国石油新疆油田分公司2×66万千瓦煤电+可再生能源+百万吨级CCUS一体化示范项目。该项目通过配套的百万吨级二氧化碳捕集系统,回收燃煤机组烟气中的二氧化碳,并用于二氧化碳驱油,提高原油采收率,这也是目前全国规模最大的从煤电烟气碳捕集到油田利用与封存全产业链示范项目,有助于构建石油增产和碳减排的“双赢”格局。

CCUS技术面临的挑战

如果把CCUS技术比作给地球安装“空气净化器”,那么现在这台净化器还需要突破“贵、难、疑”等重关卡。

想象一下,用吸管喝珍珠奶茶,但将珍珠换成二氧化碳,吸管还是漏的,这就是当前碳捕集的困境。在山东某电厂,工人们给烟囱装上“分子吸管”(胺溶液)来捕捉二氧化碳,而仅是给这些“吸管”加热再生,就要消耗整个电厂15%的电力。更头疼的是,这些“吸管”用半年就会“老化”(溶剂降解),每年更换材料就要花费上千万元。幸运的是,科学家正在研发测试一种新型纳米膜“超级吸管”,它的表面布满比头发丝还细千倍的通道,能像用安检仪识别危险品那样精准筛出二氧化碳。更奇妙的是,这种膜在阳光照射下能自动升温,省去了传统加热所需的能耗。

目前给二氧化碳“买票坐车”的成本(CCUS成本),比它本身“票价”(碳交易价格)贵3倍。以甘肃某CCUS项目为例,捕获1吨二氧化碳要花500元,但在碳市场只能卖出70元,相当于花100元买1瓶矿泉水。这迫使企业想出各种“副业”:在陕西,工厂把捕集的二氧化碳用于制作灭火器;在广东,二氧化碳被注入混凝土,盖成的楼房每平方米能“锁”住30千克的碳。随着CCUS技术的进步,捕获二氧化碳的成本逐年降低。据国际能源署(IEA) 2024 报告,2024年之后,齐鲁石化项目等部分CCUS项目,碳捕集价格已降至 300 元 / 吨。

低碳园区迈向零碳园区的“最后一公里”

CCUS是最终消纳二氧化碳的神奇技术。国际能源署发布《2020年能源技术展望:碳捕集、利用与封存特别报告》指出,到2070年全球要实现碳净零排放,除能源结构调整之外,工业和运输行业仍有29亿吨二氧化碳无法去除,需要利用CCUS进行储存和消纳。CCUS在通往碳净零排放道路上的发展潜力巨大,2050—2070年全球要实现碳零净排放目标,CCUS的部署规模需要扩大近50%。

CCUS是唯一能够直接减少二氧化碳排放量的技术。CCUS能减缓现有能源基础设施的碳排放,比如,CCUS可以对现有的发电厂和工厂进行改造升级,否则这些发电厂和工厂在未来50年将排放6 000亿吨二氧化碳;CCUS可为面临较大碳减排压力的行业提供解决方案,比如,CCUS是水泥生产过程中碳减排的唯一技术解决方案,也是降低钢铁和化学品制造过程中碳排放的最具成本效益的技术方法;CCUS是低碳制氢的有效途径,可以支持低碳制氢生产规模的快速扩大,以满足交通、工业、建筑当前和未来的能源需求;CCUS可以通过去除大气中的碳,抵消无法直接避免或减少的碳排放,助力构建碳净零排放能源系统。

CCUS助力能源行业低碳发展,“减排不是减生产力”。传统的火力发电作为发电的主要方式,无法避免产生二氧化碳等温室气体。因此,在力求实现“碳达峰、碳中和”目标,即降低碳排放的背景下,CCUS是“兜底”封存二氧化碳的有效措施。

尽管面临技术、经济、社会的多维挑战,CCUS作为碳中和“技术拼图”中不可替代的板块,正经历着从示范工程(2011—2022年)到商业应用(2021—2030年),再到基础设施(2031—2040年)的跃迁。正如电动汽车突破电池成本阈值后迎来爆发式增长,CCUS技术一旦跨越60美元/吨的成本拐点,将激活万亿级碳管理市场。在低碳园区向零碳园区的冲刺中,CCUS既是突破碳排放“硬骨头”的破壁机,更是构建循环经济的新引擎——这“最后一公里”的跨越,终将重塑人类与碳元素的相处之道。