镶嵌在大地之上的湖泊如同生态系统的蓝色心脏,既是维系陆地生命网络的淡水枢纽,也是解译地球水文密码的关键载体。湖泊通过持续的水循环构建起多维生态服务网络:其蓄积的万亿立方米淡水支撑着人类社会命脉,通过蒸发—降水机制调节区域气候,在碳、氮、磷等元素循环中搭建生物地球化学通道,更为水生生物提供生存家园。这种复合生态价值决定了精确掌握其三维形态的紧迫性和必要性,只有通过高精度水下地形模型,才能有效支撑对湖泊生态承载力的评价。

现代湖泊水下地形测量技术主要以单波束、多波束声波测深系统为主,通过高频脉冲扫描湖底,利用声波在淡水中约1 430 ~ 1 480米/秒的传播速度,将计算往返时差转化为厘米级精度的水深数据,进而刻画出水下跌宕起伏的世界。测湖人员通过这种系统化作业采集的数百万个点云数据,经过专业软件的智能拟合,最终将神秘的水下世界转化为三维数字模型,这个模型不仅能清晰展现湖盆的沟壑起伏,更能通过计算得出不同水位对应的“水立方”容积。然而要实现这样精密的测绘,对于面积较小、地形复杂的中小型湖泊来说,还面临着诸多技术挑战。以下就以中国东部平原湖区湖泊调查为例,破解中小型湖泊测量难点。

剖析难点 洞悉关键

中国东部平原湖区主要分布于长江中下游流域、淮河流域、海河流域及黄淮海平原区域,是我国淡水湖泊分布最为集中的地理单元。该区域除洞庭湖、鄱阳湖、太湖、巢湖和洪泽湖五大淡水湖外,其他湖泊大多属中小型规模。其类型多属河成湖,呈现典型浅水湖泊特征,具体表现为水体深度较浅、湖底地形平缓且形态结构复杂多变等特点。在实地测量作业中,常面临多重技术挑战。其一,人类活动产生的物理阻隔设施,如围湖养殖区、捕鱼地笼装置及围网捕鱼设施等人工障碍物,对测量线路形成空间制约;其二,高温极端天气、高强度太阳辐射、水面风浪扰动等复合型自然干扰因素叠加作用;其三,浅水区域、水生植被密集区等特殊水文环境对测量船只通行构成显著阻碍。这些技术难题可系统归纳为“浅、变、草、网、塘”五大测量障碍类型。若在关键测量技术环节处置失当,将直接导致测量精度降低及水文数据失真等系统性误差问题。

“浅”之难。由于平原地区中小型湖泊普遍水深相对较浅、湖底地形平缓,其岸线浅水区域水深往往不足50厘米,行船时往往担心吃水深度不足,导致搁浅而不敢靠近岸线作业,使得近岸区域测量精度受限。同时,浅水区域通常沉积物较厚,且受风浪影响显著,水体扰动频繁,这些因素都会对测深仪的回波信号产生干扰,影响测量数据的准确性。

“变”之难。中小型湖泊在丰水期与枯水期交替的过程中,形态特征会发生剧烈变化。例如,在暴雨等极端天气条件下,水域面积急剧扩张,水位快速变化,导致湖泊岸线可能在数小时内发生显著位移,位移幅度可达数十米甚至上百米。这种极端情况下的快速形态变化,给水下地形测量工作带来了极大挑战和不确定性,要求测量工作必须具备灵活的调整方案和快速响应能力。

“草”之难。中小型湖泊因其“浅、平”的湖盆地形,往往具有内缘低洼、岸线曲折绵长的特点,为水生植被提供了天然温床,使得单位面积生物量远超大型湖泊。湖岸边缘茂密的水草带形成天然屏障,作业中设备易被缠绕干扰——发动机会因螺旋桨被水草缠住而熄火,声波信号也会因照射在植被上遭吸收散射而没有真正到达湖底,出现错误数据,限制了测量工作的精度与可操作性。

“网”之难。部分中小型湖泊受人类活动如围网捕鱼、围网养殖等因素影响。围网所构成的物理屏障,容易遮挡部分水域形成测量盲区,而水下围网更会造成缠绕测深设备的风险,限制了船舶测量活动。这种人为干扰不仅影响数据的完整性,更增加了测量成本和时间投入。

“塘”之难。围湖养殖不仅重塑了湖泊形态,将其割裂为人工坑塘,更在空间上制造测量盲区,在生态上改变了水文特征。养殖设施纵横交错,既限制测量路径,又干扰数据采集。同时,水产养殖势必影响到水质的变化,加上测量中还需考虑到养殖生物的安全,避免对其造成不必要的干扰或伤害,使得寻常船舶难以支撑测量活动。

中国东部平原湖区中小型湖泊水下地形测量中遇到的“浅、变、草、网、塘”五大测量难点并不是单一出现,往往是叠加在一起,问题错综复杂,影响测量作业。那么,种种难点汇聚,实操中如何破局,测湖人员需要综合考量影响因素,抓住关键矛盾,因地制宜,逐一化解,确保水下地形测量顺利进行,保证测量结果的准确性。

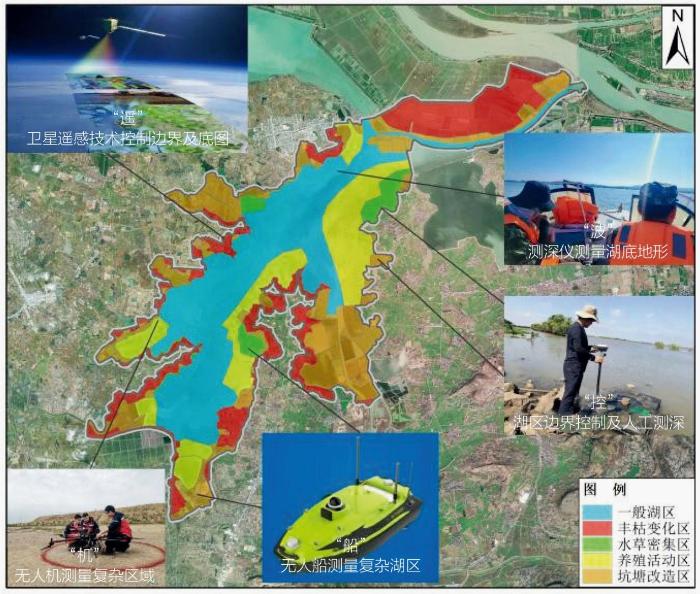

见招拆招 破题有道

系统剖析“五难”问题,创新构建分区测量体系,将湖泊测量整体工作细化成五大特征区:一般湖区、丰枯变化区、水草密集区、养殖活动区和坑塘改造区。测量工作以“优铺全局、细解难题”为基调,采取优先推进大水面作业、灵活穿插进行难点攻坚的方法,高效推进测量进程,逐一攻克问题难点。通过分区施策、梯次推进方式,既能确保测量效率,又可以攻克技术瓶颈,最终实现湖泊全域高精度测量的整体目标。

“遥”与“波”组合,把控丰枯变化,破“浅”与“变”之难。为把控丰枯变化显著湖区的测量质量,需结合实景三维中国数据库中的数字高程模型,进行水—陆一体化测量。

中小型湖泊测量宜选枯水期开展作业,其形态、水体相对稳定,实地测量工作量相对较少。枯水期可以最大限度地发挥遥感技术优势,实时获取水面以上的地形信息,记录岸线、地形和土地利用情况,再结合测深仪(单波束或多波束)完成对枯水期水体的水下地形测量,建立水—陆一体化数字高程模型。

丰水期湖泊形态相对不稳定,这就需要在枯水期测量方法的基础上,适时利用无人机载体优势,搭载激光雷达系统,高效获取复杂区域水面以上的数据,同步部署无人测深船,配备单波束或多波束模组,精确测量浅滩区域水下地形。这种空—水一体化测量体系,既能突破传统船舶作业限制,又能确保测量精度,为丰水期湖泊测量提供创新解决方案。

水—陆一体化测量能有效把控丰枯变化,通过陆域与水下数据重叠区的交叉验证,确保测量精度符合要求,保证数据的可靠性和一致性,为数据融合提供基础,生成准确的数字高程模型。与此同时,卫星遥感可对湖泊进行持续性有效监测,掌握多年水域变化规律,水—陆一体化测量则提供精确的空间基准,两者协同为湖泊科学研究构建起多尺度、多维度的数据支撑体系。

“控”字诀,辅助提升测量准确性。首先,在测量作业中“控”质量。船舶搭载测深仪进行测量作业过程中,为了提高测量的准确性和全面性,测量工作常辅以测深杆或测深锤等其他测量手段,验证数据采集准确性,控制测量质量。其次,还可以在岸线调查中“控”难点,在没有无人机载体的情况下,采取增加测量控制点的方法,提升测量精度和可靠性,辅助完成测量。其方法是结合测线布设规律,调查员利用实时动态差分定位技术(RTK)对岸线实地定位,记录实地情况,同时可穿水叉裤对浅滩区进行人工测深,破除“浅”“变”之难。利用人工方式补充测量虽然效率较低,但能充分保证调查精度,既完成了湖区边界调查,又兼顾了测线浅水区的测深工作。

“船”字诀,厘清水草湖区底数。在水草丰茂的湖区测量常常会遭遇水草缠绕换能器(测深仪发射装置)或者船舶螺旋桨的困境,不仅妨碍了测量工作,还可能对设备造成损伤,甚至干扰数据获取。在水草过于密集的情况下,如成片的菱角、水葫芦、荷花等水生植物会导致正常机械船和无人船无法进入,需人工撑船利用测深杆或测深锤逐点采集水深数据。在此种情况下,可以采集水草区周边的水深数据,并结合水草区内样点数据,通过模型推演推算出水草区的水下地形,这种综合测量与分析方法,不仅深化了对水草湖区的认识,也降低了测量作业对水生生态系统的影响。

“控”与“船”搭配,扫清测量盲区,破“网”与“塘”之难。中小型湖泊水下测量盲区主要是受物理隔绝影响的围网养殖和坑塘。在测量养殖湖区时,需重新规划测线,沿水道布设,以获取水体流动和水深数据。测量人员应考虑水流、水草和养殖网围布局,确保覆盖关键区域。面对面积相对较小的围网区域时,可在围网外围加密测线,获取密集水深数据,进而推算内部地形;也可将无人测深船投放到围网内自动测量水深并实时传输数据,减少人工误差,确保数据全面可靠。面对数量繁杂的坑塘区时,可采用抽检的方法,通常抽取1% ~ 5%的坑塘进行测量。有无人测深船时,可利用其优势完成测量,若没有无人船,则可利用人工测深方法。这种抽检比例不仅能保证样本的代表性,还能有效降低工作量,提高效率。同时,为了确保数据的准确性和全面性,采集点应在大小不同的坑塘中均匀分布,常见的采集点布局为“十”字形或“井”字形,可有效覆盖坑塘各区域,并清晰描绘水深分布,以反映出各类坑塘的水深变化情况,便于后续分析和管理。在实际操作中,需要注意以下几个问题:根据坑塘形状、底部特征及水流情况调整采集点,特别是在水流明显或水草生长区域增加采集点,以获得更精确的水深数据。

中小型湖泊水下地形测量面对“五难”问题,既有自然因素影响,亦受人类活动制约,其概括未必全面却是实践中存在的共性问题。面对问题,灵活施用“遥”与“波”组合,发挥“船、机”载体优势,采用人“控”作业兜底等多方法融汇,可以破解“五难”,形成体系打法。这套体系破题之道不仅提升了湖泊调查的效率,也确保了测量数据的精度,更是将“山水林田湖草沙”生命共同体理念付诸实践的具体体现。