人物简介

刘嘉麒 中国科学院院士, 主要从事火山学与第四纪地质学研究。曾任国际第四纪研究联合会( INQUA)地层学专业委员会副主席、中国第四纪研究委员会主任暨中国第四纪科学研究会理事长、中国科普作家协会理事长;现任国际单成因火山作用专业委员会联合主席、国际第四纪研究联合会( INQUA)地层委员会表决委员等职。承担和主持过多项国家级和国际合作项目,开拓了玛珥湖高分辨率古气候研究和在火山岩中寻找油气藏的新领域,积极引导和推动新型玄武岩纤维材料在中国的发展,在火山学、第四纪地质环境学、玄武岩新材料等方面做了大量系统性创新工作,获得7项国家、省部级奖项以及首届“侯德封奖"。

他是我国第一位火山研究领城的院士

他改变了中国近代没有大山活动的观念

他率先查明了我国火山的时空分布规律和岩石地球化学特征

他将中国新生代火山活动规律的研究提高到国际水平

他开拓了玛珥湖高分鲜率古气候研究的新领城

他十进长白山,七上青藏高原,三入北极,两征南极,走遍七大测五大洋

在浩瀚无际的宇宙中,星球数以万计,只有地球是目前人类认知条件下宇宙中最适合人类居住的星球。地球养育了人类,人类也在不断探索地球。在刘嘉麒院士眼里,地球是一个有生命的星球:核素是它的细胞,岩浆是它的血液,地震是它的脉搏,火山是它的喉咙……地球日夜运转,带来了斗转星移、沧海桑田,养育着数以亿计的生灵。她是那么的神秘,又是那么的富饶和生机勃勃。地球科学,就是打开这个神秘星球的钥匙,也是刘嘉麒院士终身耕耘的沃土。

求学之路 根基始成

刘嘉麒院士1941年5月出生于辽宁省安东市(现丹东市)一个普通家庭,5岁时全家回到故乡辽宁省北镇县(现北镇市),定居在医巫闾山脚下的石佛寺。

刘嘉麒院士的童年充满战乱和贫困,特别是9岁时父亲因病去世,让这个原本艰难的家庭雪上加霜。刚强的母亲咬紧牙关扛起全家的重担,没日没夜地劳作,才能维持孩子们继续上学。童年的磨难并没有将他击倒,反而在他幼小的心灵里种下了一颗不屈不挠的种子,支持着他在小学、中学、高中、大学、研究生的漫长求学路上一路走来。虽然身处艰难时局,被迫多次中断学业,但在每次面临艰难的抉择时,他都选择了不随波逐流而是继续努力奋斗。

“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身……”,如果说1960年选择报考长春地质学院(现吉林大学)是刘嘉麒院士地质生涯的开端,那么,1978年考入中国科学院地质研究所,成为时任所长侯德封先生的研究生,则奠定了他一生从事地质工作的基石。

在长春地质学院,刘嘉麒院士用8年时间先后攻读了地球化学专业本科和岩石学研究生,他追逐科学的梦想扬帆起航。之后的十年(1968—1978年)间,先后在辽宁省营口地质大队和吉林冶金地质勘探研究所工作,翻山越岭去找寻矿产资源,聆听大地的脉搏,用脚步去丈量地球,把学校所学的知识运用到野外生产一线……1978年,他放弃了已经颇有成就的工作岗位,考入中国科学院研究生院,开始又一段求学之路,先后获得地质年代学专业硕士学位和地层古生物专业博士学位。至此,他完成了从事地球科学深入研究最扎实的知识和技能积累,为之后的科研工作打下了坚实基础。

深耕沃土 书写成就

刘嘉麒院士长期从事火山学与第四纪地质学研究,在这两个主要研究方向上成就斐然。

火山研究数十载

提起火山,首先想到的是火山喷发时滚烫的岩浆和遮天蔽日的火山灰,火山喷发不但影响人类的生存环境,还会严重影响全球气候。刘嘉麒院士认为,火山活动是地球的灵魂,也是地球有生命力的象征。在他看来,火山给人类带来的财富和资源远远大于它给人类造成的灾害。

半个世纪以来,他在火山地质学研究方面作了大量的系统性原创性工作,是我国火山和玛珥湖古气候研究领域的主要学术带头人。但是可能没有人会想到,他研究生时选择用同位素年代学和地球化学方法对长白山乃至整个东北地区新生代火山活动进行的研究,与其说是挑战自我,不如说是一场“冒险”。当时,我国火山研究水平非常低,外国人甚至认为中国没有火山。刘嘉麒院士就想弥补这一空白,他以长白山地区新生代火山活动为研究起点,实地考察了全国新生代火山的分布和地质地貌特征,在青藏高原和大兴安岭等地发现了火山20余座(处),并且查证了1951年西昆仑阿什火山的喷发,以及在东北、内蒙古、海南等地存在的活火山,改变了中国近代没有火山活动的观念。他还率先测定了这些年轻火山岩的年龄,在大量野外考察与详实系统的岩石地球化学室内工作的基础上,把中国东北部新生代火山活动分为4个主要活动期与10个火山幕,纠正了过去在火山划分上的一些错误,恢复了地质体的本来面目。他首先建立了中国东部地区新生代火山活动的主要活动期和火山幕,确立了东亚大陆裂谷系,揭示了火山的岩石地球化特征和活动规律;认为青藏火山活动与高原隆升密切相关,把中国的火山研究提高到国际前沿水平;将火山活动与气候变迁紧密地联系在一起,提出构造气候旋回的新观点,强调火山活动是引起气候变迁的重要因素。鉴于他在中国东北地区新生代火山岩年代学研究中作出的卓越成就,1986年,他获得首届“侯德封奖(地球化学)”。他在玛珥湖方面取得的研究成就,促成了第四届亚洲湖泊钻探(ALDP)国际研讨会在我国成功举办,他本人被选为科学指导委员会副主席。基于这些贡献,刘嘉麒于2003年当选为中国科学院院士,是我国第一位火山研究领域的院士。

除了火山基础研究外,刘嘉麒院士在火山资源保护开发和火山灾害监测与预防方面也做了许多工作,在他和同事们的推动下,中国相继建立了火山监测站和黑龙江五大连池、广东湖光岩、福建漳州、山东山旺等一批与火山有关的国家地质公园,为保护生态环境、发展地方经济、预防自然灾害作出了积极有效的贡献。

第四纪环境研究成就显著

地球自诞生起经历了约46亿年的演变,260万年前进入第四纪。相对于漫长的地球历史,第四纪只能算是短暂的一瞬间。但正是在这个时期地球发生了翻天覆地的变化:构造运动活跃强烈,地震火山喷发频繁发生,气候和生物界发生剧烈变化,出现了第三次大冰期,出现了前所未有的人类,因此这一瞬间尤其重要。

第四纪科学是地球科学中最活跃的一个分支,它承袭了传统的地球科学,又与现代科学技术的许多新领域新进展紧密关联。当今人类社会面临的资源、能源、环境、灾害等许多问题无不与第四纪科学相关,解决这些重大问题是第四纪科学工作者责无旁贷的历史责任和社会责任。

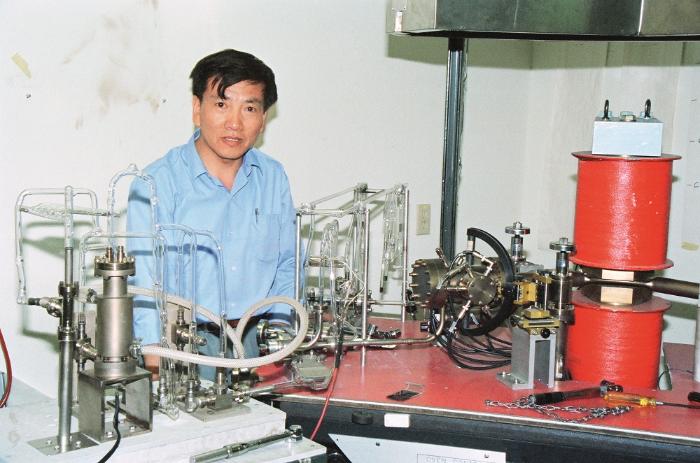

刘嘉麒院士长期致力于第四纪科学研究,成就卓著。他改进了中国科学院地质研究所钾-氩(稀释法)定年实验室,建成了新疆第一个放射性碳定年实验室,率先成功进行了年轻火山岩的钾-氩法定年、湖泊沉积物的铀系定年、黄土的热释光定年、碳14定年,等等。他将年代学与地球化学、构造地质学、气候学等有机结合,与同事一起建立了渭南黄土剖面15 万年以来高分辨率的时间标尺;为陆相沉积物提供了一个可对比的独立时标,最早发现黄土中游离的二氧化碳、甲烷等温室气体浓度高异常,表明黄土在调节二氧化碳平衡和全球变化研究中具有特殊意义。国际古全球变化(PAGES)科学指导委员会将这些成就视为古气候研究的闪光点。他参与的“我国干旱半干旱区15万年来环境演变的动态过程和发展趋势”重大项目获国家科技进步奖二等奖和中国科学院自然科学奖一等奖。

登峰闯极 壮行万里

中国是世界上唯一在南极、北极和青藏高原建立国家科考站的国家,刘嘉麒院士也成为少有的多次到过这三极的科学家。读万卷书,行万里路,从可可西里到巴丹吉林沙漠,从东非大裂谷到南极北极,刘嘉麒院士这位“80后”,用脚步丈量世界的经历,向年轻人展现了一位科学家的坚持与担当。

刘嘉麒院士有句名言:“极地考察是强国的象征、强人的事业。”谈到自己“十进长白山,七上青藏高原,三入北极,两征南极,走遍七大洲五大洋”的野外地质科考工作经历,刘嘉麒院士难掩兴奋与自豪。昔日南极大洋风浪中的晕船经历,青藏高原行程中可怕的高原反应,西昆仑险些被洪水冲走的险境,印度尼西亚喀拉喀托遭遇地震,火山喷发时狼狈逃窜的情景……如今仍历历在目。

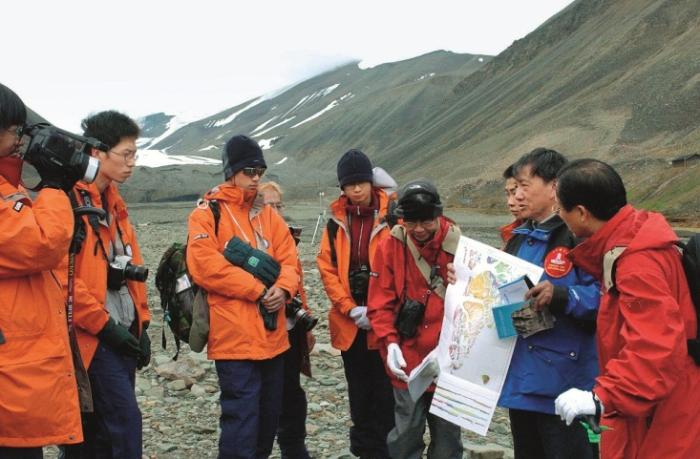

刘嘉麒院士积极参与组织我国有关方面的极地考察项目,曾经担任我国南极考察队首席科学家,对南北两极都进行过广泛考察。他对南极洲南设得兰群岛和北极斯瓦尔巴德地区的地质环境做了深入调查研究,并在南北极湖泊中成功打钻,在冰心和岩心中发现多层火山灰,对南极火山活动和气候变化进行了深入探索。“八五”期间,他协助刘东生院士组织实施了“南极资源、生态与全球变化研究”的国家重点攻关项目和中科院重大项目,负责完成项目总结验收等工作,并荣获国家科技进步奖二等奖。

刘嘉麒院士认为,在极地科考上,我国尽管起步较晚,但21世纪以来,由于国家经济实力增强,党中央、国务院对极地事业非常重视,极地科考得到了长足发展,已形成稳定的极地考察研究队伍,在众多领域取得了许多科研成果。2005年,中国科考队成功登上南极冰穹A区最高点、测量冰盖最高点4 093米的捷报,令他非常激动。

古往今来,无数勇士冒着生命危险去探索极地、朝拜极地,留下了许多传奇故事。尽管有许多英雄志士为探索和科考自然的奥秘贡献出了他们宝贵的年华乃至生命,但人类向极地进军的步伐从未停止。也正是由于那些像刘嘉麒院士一样大无畏的科学家、探险家对未知世界的执著追求与探索,才发现和开拓了许多新大陆,开辟了许多新天地。

点石成金 化钢为柔

刘嘉麒院士说,科学研究最后的落脚点是要造福人类,要为改善国计民生发挥作用,要推动社会发展。科学研究只有实现了成果转化,才起到其真正作用。

从研究火山岩的成因、特点,到把玄武岩变成高性能的纤维材料,刘嘉麒院士“点石成金”,使之成为一大新兴产业,玄武岩拉丝技术是刘嘉麒院士推动科技成果转化的成功案例。用玄武岩拉丝,做成纤维和岩棉,再进一步加工制成各种用品。这些材料具有强度高、绝缘性好、耐高温、耐腐蚀、抗老化等多种优异性能,可以较好地满足国防、海洋、交通、建筑、航空等领域的需求,应用前景十分广阔。此外,玄武岩纤维具有耐酸、耐碱、高强度的优良特性,整个生产过程与环境相容性好,零污染、无工业三废排放,与碳纤维、芳纶、聚乙烯纤维并列为国家重点发展“四大高科技纤维”。目前,玄武岩已成为21世纪最具发展前景的高新绿色材料之一,也是国家重点突破的战略性新兴产业。

刘嘉麒院士领军研发的中国玄武岩纤维技术居世界领先地位,并开始步入快速发展期。在他的推动下,江苏、四川、山东、河南等地先后实施玄武岩纤维原料制备研究及其产业化示范项目,在服务当地经济发展中充分发挥了院士的“智库”和“智囊”作用。

关注育人 尽心科普

刘嘉麒院士非常重视人才的培养,始终关注着研究生院的教学发展和建设,为研究生上课37载,长期讲授火山学、新生代年代学、第四纪地质与环境三门课程,还积极参加研究生院地质学一级学科、第四纪地质学二级学科课程设置专家组的工作。将自己的专著《中国火山》捐赠给研究生院图书馆和地球学院的老师。他常说,我们培养的人才不应该只会做室内研究,地质学家对地球的认识来自于野外一线,你们必须走出去,到祖国的山山水水中去,到错综复杂的地质现象中去。20世纪90年代,曾经跟着他在周口店进行野外实习的学生,至今都还记得他生动形象地讲解地质现象、手把手教大家绘制剖面的情景。

此外,刘嘉麒院士还非常重视研究生的素质教育,他认为研究生阶段是人生的重要转折时期,他经常教导学生,品格为金,先做好人,再做好学问。要有高尚的品德和远大的理想,选准一个研究方向,占领一个领域,掌握一门技术,解决一个问题,不浮躁、不激进,牢牢扎根于科研一线,注重实践,脚踏实地,锲而不舍。他经常与学生们分享他“大器晚成”的人生故事和对科研工作执着追求和超越自我的精神。桃李不言,下自成蹊,在他的言传身教下,他的60余名已毕业的硕士和博士研究生,已成为地质学、地层学、第四纪科学等领域的骨干力量和佼佼者,接过了他手里的接力棒,将科学家精神和科研能力传承下去。

卡尔·马克思说:“科学绝不是一种自私自利的享受,有幸致力于科学研究的人,首先应该拿自己的学识为人类服务。”在全国科技创新大会、中国科学院和中国工程院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上,习近平总书记强调,“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”;“希望广大科技工作者以提高全民科学素质为己任,把普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法作为义不容辞的责任,在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围,使蕴藏在亿万人民中间的创新智慧充分释放、创新力量充分涌流。”科学只有被大众掌握,才能照亮人们前行的道路。科学传播是实现科学普及的重要方式,也是经济发展和社会进步的一种推动力,进行科学传播是科学家义不容辞的社会责任和历史责任。

苏联地球化学的先驱者和奠基人费尔斯曼是刘嘉麒院士非常仰慕和尊重的科学家,也是一位出类拔萃的科普作家。刘嘉麒院士一直以费尔斯曼先生为榜样,在科普工作的道路上执著前行,把科普作为科学家的天职,身体力行、毫无保留地把自己掌握的科学知识最大限度地回馈给社会。不管科研和教学任务多么繁重,刘嘉麒院士都坚持通过作报告、讲课、编撰科普作品等方式,开展多种多样的科普活动,每年为全国各地机关、学校、工厂、社区等做二三十场科普报告,给大家讲火山和第四纪故事,倡导地质环境保护,促进人与自然和谐共处。2001年,他被中国科学技术协会授予“全国优秀科技工作者”;2016年获“十大科学传播人物”荣誉称号。

老骥伏枥 壮心不已

党的十八大报告明确指出:“建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计”。站在中国生态文明建设的新时代前沿,刘嘉麒院士有强烈的使命感和紧迫感。他坚信,人类从农耕文明到工业革命再到今日的生态文明,面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,科学家要责无旁贷地担当起生态文明建设之重任,要站在科学的最高点,从地球系统科学理论出发,进一步审视人类生存的地球和人类生活的环境,深入了解地球深部过程,研究资源、能源合理开发利用,提出防治环境破坏、污染加剧的解决办法,促进未来人与自然和谐相处,实现中华民族永续发展。

刘嘉麒院士一直很关注有着塞罕坝精神传承的承德生态文明建设和坝上高原人工林种植,多次参加研讨会,审阅相关调查报告,提出要紧密围绕承德的历史文化核心区、人文生态特色区、自然生态功能区3个层次,加强地质背景和自然环境相结合的重大科学问题调查研究,因地制宜地选择乡土树种,以自然修复为主、人工修复为辅开展坝上高原生态保护与修复,同时要站在京津冀协同发展的大框架下,探索新时期绿色发展的新路子。

马克思说过:“在科学的道路上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。”这种科研精神已经深植于刘嘉麒院士的血脉之中。面对新的挑战,“80后”的他笔耕不辍、脚步不停,仍然奔波在白山黑水之间,为国家和地方的经济社会发展献计献策。

“踏遍青山人未老,风景这边独好”。刘嘉麒院士说,人生的风景线是奋斗,是奉献!老骥伏枥,壮心不已,要学“苍龙日暮还行雨,老树春深更著花”,忘却年龄,珍惜时间,活到老,学到老,干到老,要为国家富强和民族复兴再干20年!