我国有着悠久的探索宇宙、观测天文的传统。相传,夏朝时期的《夏小正》就是我国最早的天文历法著作;无数流传至今的古诗词中也常有与气象相关的内容,“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”“二月江南花满枝,他乡寒食远堪悲”。近代以来,随着科学技术的发展,从外空观测地球的风云变幻成为早期大气科学家的梦想。20世纪50年代,数值天气预报技术的发展和电子计算机技术的出现进一步推动了利用人造卫星观天测云的迫切需要。1960年,美国成功发射了人类历史上首颗气象卫星TIROS-1,开启了全球气象观测的新纪元。自此以后,气象卫星同陆地卫星、海洋卫星共同承担起全球尺度对地球系统观测的任务,发挥了其他观测手段无可比拟的作用。

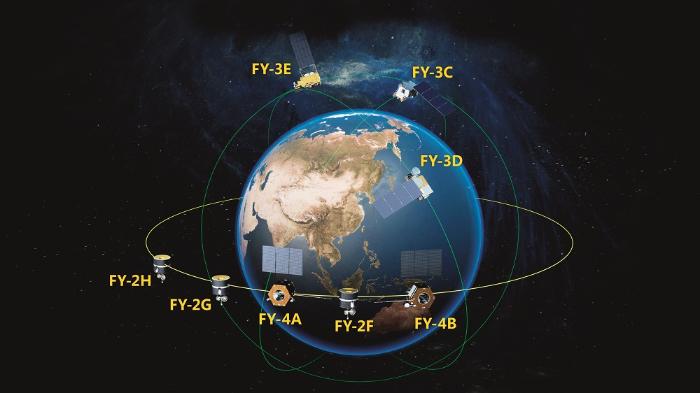

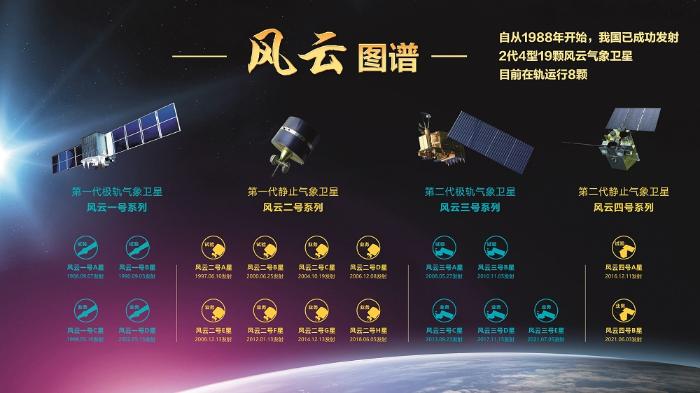

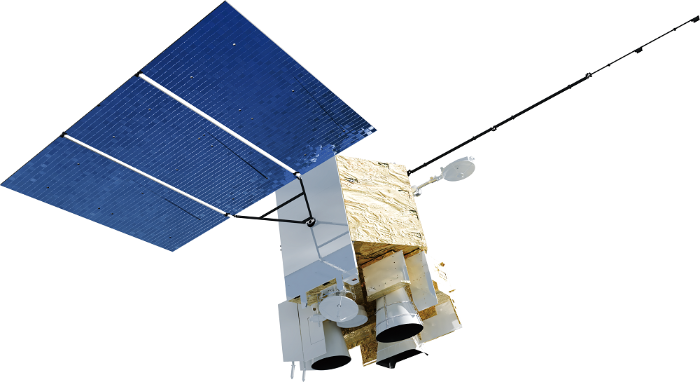

风云气象卫星事业发展至今已有50余年历史,我国已成功发射19颗风云气象卫星,目前8颗在轨运行,形成了系列化、业务化的综合观测星座,成为世界上少数几个同时拥有极轨气象卫星和静止气象卫星的国家。

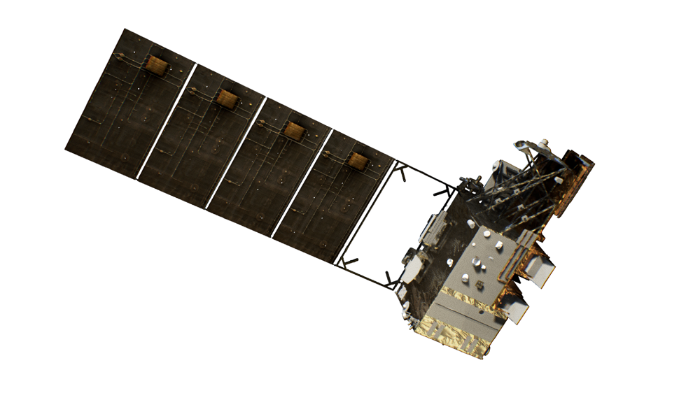

(FY-4A,2020年8月25日)

极地轨道气象卫星观测特点:

·在约800千米轨道高度绕地球南北极飞行,每12小时无缝隙覆盖全球。

·为天气预报,特别是数值天气预报提供全球的温、湿、云、辐射等气象参数,监测大范围自然灾害,研究全球生态与环境变化。

静止轨道气象卫星观测特点:

·运行在赤道上空,轨道高度约35 800千米,与地球自转同步运行,相对地球静止,可快速获取固定区域地球影像。

·主要用于天气预报,特别是台风、暴雨、沙尘暴等天气的预警和预报。

巨细不遗——大气状态变化的捕捉能手

地球大气是由于引力作用而环绕行星的气体圈层,人类依赖大气生存,大气变化影响着人类社会发展。风云气象卫星以观测地球大气状态为主要任务,时刻监测大气的风云变幻,热带气旋、强对流、温带气旋等天气现象都逃不过气象卫星的眼睛。

热带气旋是发生在热带海洋上的一种具有暖心结构的强烈气旋性涡旋(在北半球逆时针旋转,在南半球顺时针旋转)。这种强热带气旋在我国南海和西北太平洋地区称为台风,在大西洋和东太平洋地区称为飓风,在印度洋地区称为热带风暴。按照热带气旋中心附近的最大风速,我国将热带气旋分为热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风、强台风和超强台风6个强度等级。在卫星云图上,发展到强盛阶段的典型台风结构可以划分为台风眼区、眼墙和螺旋云带三部分。台风眼区风速较小或静风,直径一般为10 ~ 60千米,多呈圆形或呈椭圆形,其大小和形状常多变;围绕台风眼通常分布着一条大风速带,与环绕台风眼的眼墙重合,台风中最强烈的对流、降水都出现在这个区域,是台风破坏力最猛烈、最集中的地方;台风外围螺旋云带通常有一条或多条,有时候台风会造成远距离强降水。

利用极轨气象卫星携带的微波温/湿度计,能深入台风探寻其内部垂直温度结构的变化,2021年7月发射的风云三号气象卫星第5颗卫星(FY-3E,又称“黎明星”)是全球首颗晨昏轨道业务气象卫星,在国际上首次实现了对全球大气热、动力精细结构的立体探测,能够对台风的内部结构进行剖析,为台风预警和诊断分析提供直接观测信息;凭借静止气象卫星高时间频次的观测图像可以获取台风周围环境场对台风的影响(路径和强度等)。

极端天气往往由多种天气系统共同促成。2021年7月20日前后,在河南省上空产生了一个中尺度云团,同时,远在千里之外的台风“烟花”于18日生成,沿着异常偏北的副热带高压快速南移,形成东南水汽急流,向我国中原地区输送大量水汽。

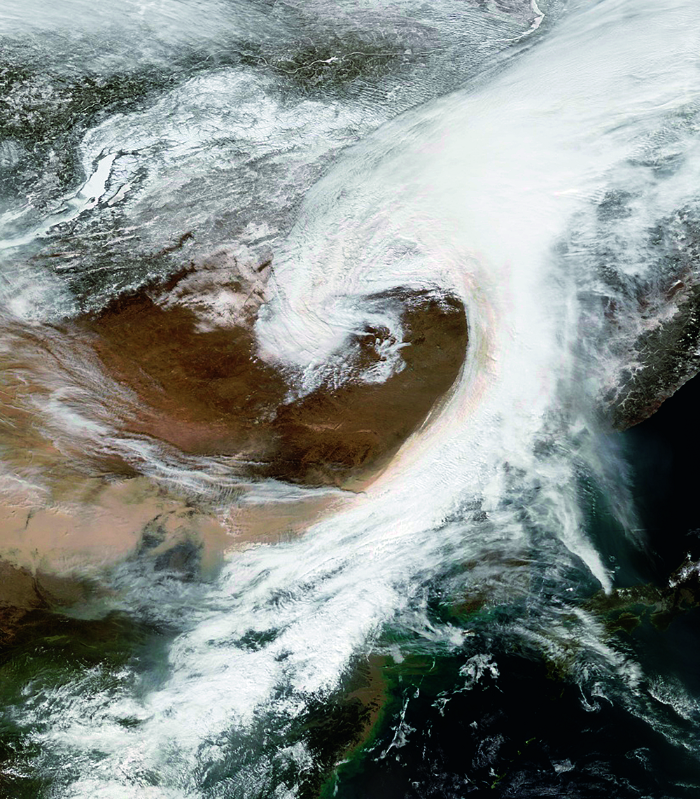

温带气旋是活跃在温带中高纬度地区的一种斜压性气旋,在我国最常见的就是蒙古气旋,是在蒙古国境内发生或发展起来的、逆时针旋转的低值系统。蒙古气旋一年四季均会出现,以春、秋两季最为常见,常与锋面相伴,在云图上表现为锋面气旋云系。随着冷暖空气的旋转、交锋,气旋的不同方位将出现复杂多变的天气。大风、降温和风沙是蒙古气旋发展时的主要天气现象,有时也可产生降水、雷暴、吹雪等天气。春季天气回暖,沙源地陆续解冻。蒙古气旋在春季常造成危害严重的风沙天气,2021年年初,发生在蒙古国和我国华北地区的几次强沙尘天气过程都是受蒙古气旋影响。目前,利用风云四号气象卫星高频次的区域机动探测能力,能更准确监测、分析沙尘天气的影响系统及其发展演变,为沙尘暴等灾害性天气的监测和预警提供了有效支撑。

如实直书——气候变化的记录仪

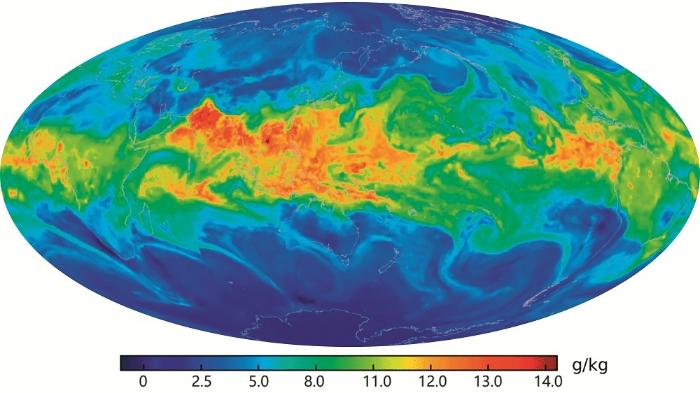

气候是大气物理特征的长期平均状态,气象卫星的长期和稳定运行可以积累长时间序列的地球系统观测资料,用于气候变化分析,主要包括季风、积雪、海冰,以及温室气体的监测。

我国是典型的受季风影响的国家之一,盛行风向夏季从海洋吹向陆地(夏季风),冬季从陆地吹向海洋(冬季风)。每年夏季风的爆发标志着冬季环流向夏季环流的转变,意味着我国东部全面进入主汛期。因此,对夏季风的监测是一项重要任务。目前,主要利用气象卫星云导风(从云的运动推导风)和反演的对流指数产品来判识南海夏季风的爆发和结束。

地球冰雪圈的变化深刻影响着人类生活,气象卫星在陆表、海表,以及两极积雪和冰的监测中发挥着重要作用。积雪的高反射率和高绝热特性能够引起雪面和近地面大气的强冷却作用,影响局地气候环境和大气环流。从全球看,积雪对气候的影响主要集中在北极积雪、欧亚大陆积雪、青藏高原积雪。雪盖可分为永久性积雪和季节性积雪:永久性积雪主要分布在南极大陆、格陵兰岛、北冰洋西部一些岛屿和中低纬度高山地区,如喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉、昆仑山脉、天山山脉、欧洲的阿尔卑斯山脉等;季节性积雪主要出现在中高纬度地区冬季,积雪面积、深度及持续时间都有明显季节变化和年际变化。我国有青藏高原、新疆、东北及内蒙古东部三大主要积雪区。青藏高原和新疆以永久性积雪为主,东北及内蒙古东部积雪区则完全属于季节性积雪区。积雪在可见光和近红外通道具有较高反射率,在短波红外通道具有较强吸收特性,在热红外通道具有较高亮温,与云存在较大差异,利用气象卫星数据可提取出积雪信息,进而获取积雪覆盖面积,用于监测积雪变化。

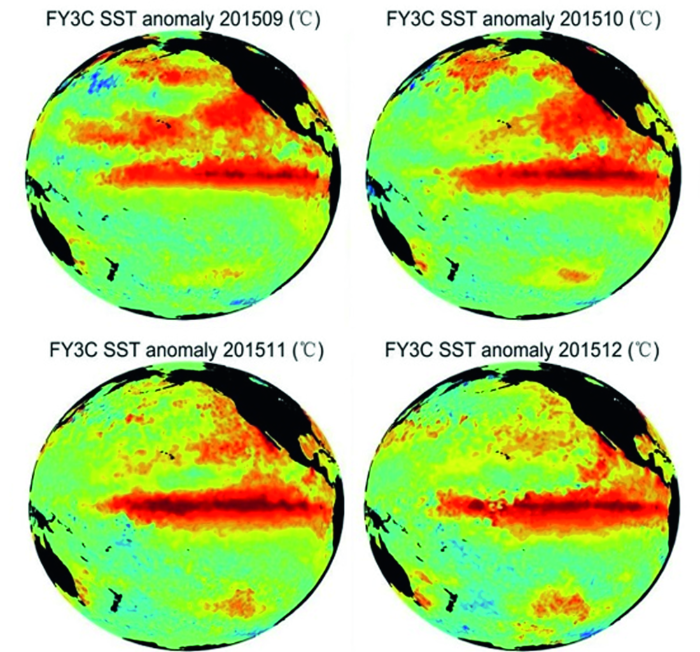

厄尔尼诺现象是太平洋大尺度海气相互作用下的主导模态,是全球最显著的大尺度海气耦合现象,其发生发展过程对太平洋周边地区极端降水、洪涝灾害、干旱灾害都有重要影响,对西北太平洋热带气旋的发生发展、东亚气候异常变化等具有非常重要指示意义。气象卫星可以监测海洋表面温度变化,是全球气候变化分析中应用最广泛的海洋参数,并被广泛用于监测厄尔尼诺等短周期气候事件的发生发展过程。

防患未然——陆表灾害的监视器

气象卫星在探测大气的同时,还可以实时监测发生在地球表面的干旱、高温、洪涝、森林火灾等自然灾害。

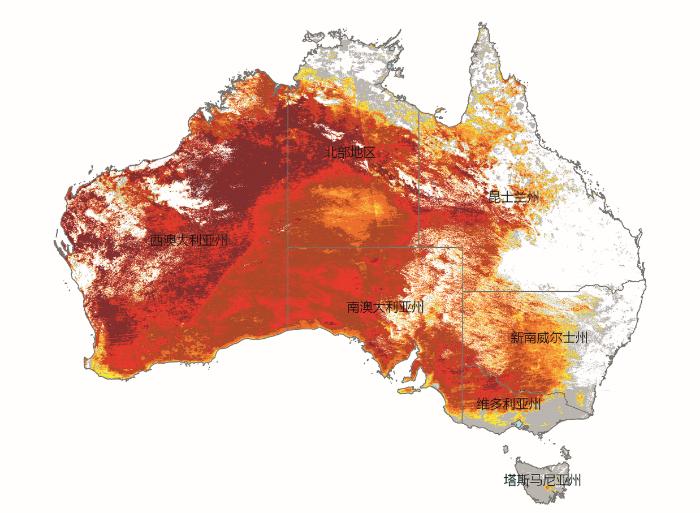

干旱是因长期无降水和少降水或降水异常偏少而造成的干燥、土壤缺水的一种现象。旱灾是全球最为常见的自然灾害, 较之其他灾害,其发生概率大、范围广、历时长。气象卫星具有覆盖范围广、空间分辨率较高、数据获取快捷等优点,可开展对全球大范围干旱的监测。

高温灾害是由于太阳直射造成的陆地表面持续性高温天气现象,习惯上把日最高气温达到或超过35℃(或卫星地表温度44℃)的天气称为高温天气。当高温天气持续时间较长,并且伴随着很高湿度,就形成了热浪,会对人类和其他生物带来生命危险。风云三号气象卫星热红外波段资料可以探测地表温度信息,反映高温天气的空间分布。

明察秋毫——地球环境的探测仪

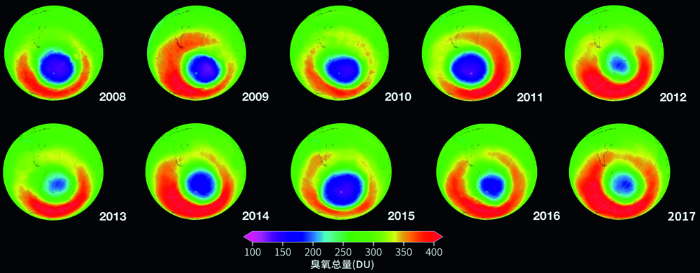

地球大气是由多种气体和悬浮在其中的固体及液体粒子组成,可分为干空气、水及气溶胶三部分。通过气象卫星搭载的遥感仪器能够探测到其中的水、气溶胶以及部分空气组成成分(包含温室气体:二氧化碳、甲烷,污染气体:二氧化氮,二氧化硫,以及臭氧,等等)。风云三号和风云四号气象卫星的光学载荷可以监测森林等生物质的燃烧及其排放的温室气体。同时,利用紫外通道的臭氧监测仪,可以获取全球的臭氧分布数据,用于监测大气环境的变化。

探幽索胜——探寻神奇的风云变幻

风云卫星是人类的千里眼,它除了可以帮助我们监测地球的天气、气候、陆表和海表灾害,还能帮助人们发现这颗蓝色星球更加美丽的风景。

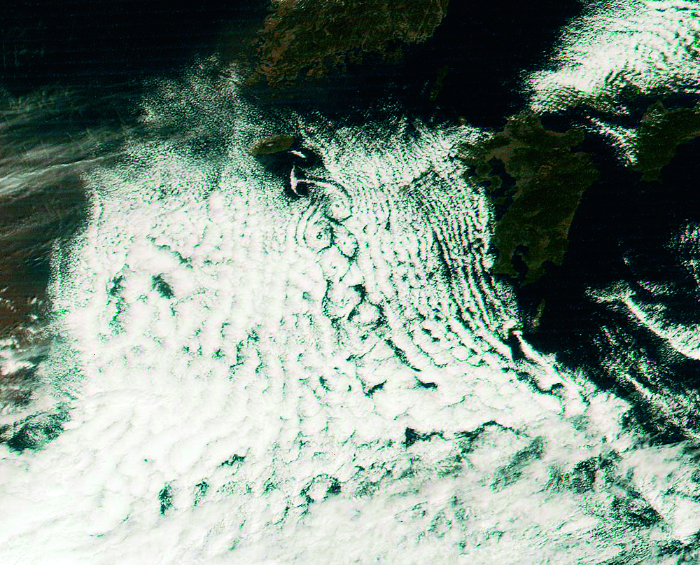

“冯卡门漩涡”(Von Karman vortices),通常称为卡门涡街,是流体力学中重要的现象,在自然界中可常遇到,在一定条件下的定常流绕过某些物体时,物体两侧会周期性地脱落出旋转方向相反、排列规则的双列线涡。由于非线性作用,形成“冯卡门漩涡”。在地球大气中也存在很多冯卡门漩涡,风云四号气象卫星曾监测到发生在济州岛附近的冯卡门漩涡,每到冬季,由于冷空气从西北方向吹过济州岛时,冷流云被岛屿所扰乱,就形成了这个现象。

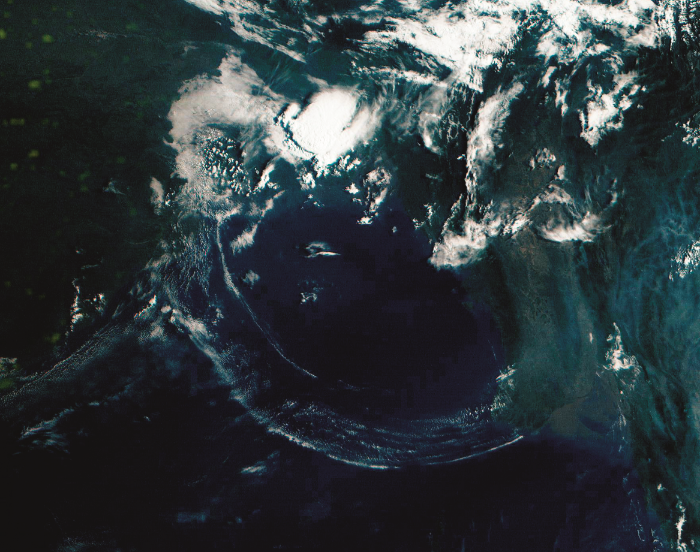

弧状云线是大气的另一种特殊现象,是在合适的环境条件下形成的对流风暴。当其发展到成熟阶段后,强降水伴随着强烈的下沉气流,下沉冷空气在地面附近外泄并向四周流出,形成一个弧形界面,称外流边界。外流气流与周围的暖湿气流相互作用,暖湿空气被抬升,就形成了由积云组成的弧状对流云线,这一范围会达到数千千米。风云四号卫星捕捉过发生在印度洋北部的一次弧状云线,一种像石头投入平静水中泛起的涟漪一样,形成由云团组成的“空中涟漪”。

际会风云——风云卫星展望

风云卫星实现了对大气及地球多圈层系统全球化、精细化的综合探测能力,为保障生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好作出了突出贡献。风云卫星以开放的数据政策和稳定良好的数据品质,成为我国对地观测卫星的国际品牌。在国内,风云卫星为2 700多家用户提供100多种卫星资料和产品。在国际上,风云卫星已被世界气象组织纳入全球业务应用气象卫星序列,同时也是空间与重大灾害国际宪章机制下的值班卫星,为120多个国家和地区提供服务。2018年,习近平主席在上海合作组织青岛峰会、中国—阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议开幕式和中非合作论坛北京峰会等外交场合,提出利用风云卫星和气象遥感卫星技术为相关各方提供服务。这是对风云卫星气象事业发展的充分肯定,体现了中国对构建人类命运共同体的大国担当,也为风云卫星气象事业发展提供了根本遵循。

而今,我们将聚焦国家重大战略和经济社会发展需求,对标监测精密、预报精准、服务精细的要求, 建立起高低轨协同观测、天地一体化发展、运行稳定、布局合理、性能优良、效益突出、国际领先的第三代风云卫星及应用体系,充分发挥风云卫星作为气象防灾减灾第一道防线的前哨作用,为生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好提供有力支撑,为构建人类命运共同体贡献力量。