甘肃省境形酷似一枚美石磨制的如意。唐诗吟“谁知陇山鸟,长绕玉楼飞。” 甘肃古称“陇”,因陇山得名。陇山的楼玉,如同时代的李白所见,“玉楼巢翡翠,金殿锁鸳鸯”,若如崔颢所闻,“柳垂金屋暖,花发玉楼香”,诗中的玉楼是用玉石所砌的楼宇。可见,甘肃玉在古代已倍受推崇。

北望陇山,遥望祁连、秦岭,苍茫逶迤,积雪如玉非玉,而山脚下的河西走廊,陇中高原,到处都有玉的影子,曾深深地埋在地下,如今露于光天之下,那玉器、玉矿,那玉门、玉道,都在诉说甘肃玉自古以来的辉煌。

玉器

甘肃的玉器,妇孺皆知的是《凉州词》中的夜光杯:“葡萄美酒夜光杯, 欲饮琵琶马上催。” 琵,其上两玉,玉与玉相触,发玉声;琶,其上也有两玉,玉与玉相弹,也发玉声。琵琶阵阵相劝的玉声中,将士们一次次端起了泛着月光的玉杯,干尽从西域传来的葡萄所酿造的美酒,因为他们即将出征,或许醉卧沙场,但君莫笑,几人能从战场上回家?历史上几时能化东西方的干戈为玉帛?

唐代河西的夜光杯,极可能起源于西胡的夜光常满杯。《十洲记》留言:生活在公元前1 000年左右的周穆王(约公元前1026—公元前922年),接受了西胡人贡献的“昆吾割玉刀”和“夜光常满杯”两件宝物。到秦始皇时,只接受到西胡贡献的割玉刀,不再有常满杯。汉文帝时,刻着“人主延寿”的玉杯诞生,自此“玉杯”一词大量出现在之后的唐诗宋词中。唐代在使用玉杯之时,“夜光杯”或者“玉盏”之称,均极少使用,夜光杯仅在“葡萄美酒夜光杯”中出现,且“玉盏”也仅在“持玉盏,听瑶琴”“横飞玉盏家山晓,远蹀金珂塞草春”等诗句中出现。可见,夜光杯、玉盏只是唐代诗人描写西域景物怀古时的用语,并不常见。

周与秦,均发轫于陇中地区,并接受河西地区来的玉器与加工玉器的设备。在周穆王之前的陇中高原,所繁荣的齐家文化、仰韶文化,就大量使用了玉器——但不是玉杯。

齐家文化,根据碳同位素定年,繁荣于公元前2615年至公元前1529年 。在南起临洮县、北到张掖市,西起青海省贵南县、东到庆阳市广大地区的1 000余处遗址中出土了此时期的石器(含玉器)、陶器、骨器及少量的金器、青铜器,其中玉器主要集中出土于天水附近、陇山及周边地区、洮河及大夏河流域、安定区与会宁县4个地区。其中青海民和的喇家遗址,出土玉璧芯、玉琮芯及玉料,甘肃静宁县后柳沟村遗址的“三璧四琮”,原自祭祀坑。

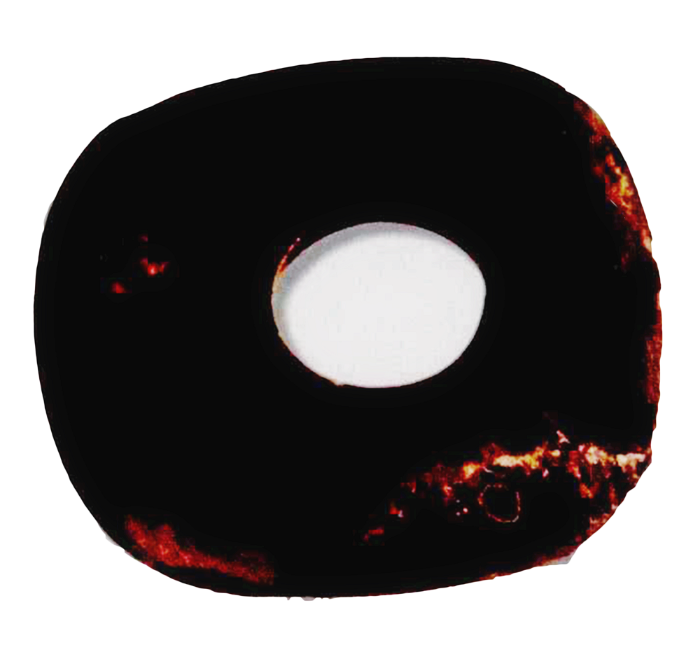

齐家人使用的玉器,主要有两类:一类为农具,计有玉斧、玉钺、玉锛、玉凿、玉铲、玉锥等,玉质较差,接近于石,为半玉;另一类为礼器或者祭器,计有玉璧、玉琮、玉圭、玉璋、玉刀等,玉质较好,可称为玉。

仰韶文化的玉器,在秦安大地湾遗址也有出土,至少有23件,其中玉料3件、玉器20件。玉料有加工痕迹,推测6 000年前在大地湾就有玉器加工;二期、三期的玉器主要属玉锛、玉凿、玉刀、玉铲等工具,四期则主要为玉坠、玉笄、玉佩、玉璧 、玉镯等玉饰,推测玉器的发展从新石器中来,先为实用的工具,再为人体的饰物。玉器的玉质复杂,玉锛、玉凿等工具类的玉器呈翠绿、墨绿、褐红等色,玉质主要矿物成分为蛇纹石,饰物主要成分有透闪石、绿松石等,可见玉的来源地可能不止一处。

纵观甘肃已知的玉器及使用的玉料,自6 500年前至今,玉器的加工断续进行,在周代、秦代从西胡进口玉器加工设备;玉质从仰韶文化的蛇纹石、透闪石发展到齐家文化的蛇纹石、透闪石以及水晶石、青金石、煤精等,越来越复杂;玉器从早期半石半玉的生产工具,经中期的人体饰品,发展到后期玉质的祭器、礼器以及生活用器,实现了从物质载体到精神载体的转化,体现了玉从石中来,玉器从石器中来的文明进化的总趋势。

玉矿

甘肃现在出土的主要为古玉,玉质分透闪石质和蛇纹石质两种,在最早的大地湾二期玉器中,其2件玉锛,一件为墨绿色蛇纹石玉,另一件是青白色透闪石玉,同时还有一件纹蛇石玉料,它们入土时间约为6 000年前,属仰韶时期玉器。齐家文化中的玉器,也是透闪石玉与蛇纹石玉并存,在青海、甘肃、宁波发现的玉器,数量成千上万,是大地湾出土玉器的数千倍。发展于青铜时代之前玉器时代的甘肃,是否有本地玉矿资源来支持玉器发展?

在甘肃目前已知的玉矿中,透闪石玉矿区除近年发现的北山任家山玉矿 外,还有5处,分别为敦煌市三危山、肃北县马鬃山、瓜州县玉石山、天祝县铁城沟、临洮县马衔山,规模均不大,为矿点,其中受关注的古玉矿遗址如下:

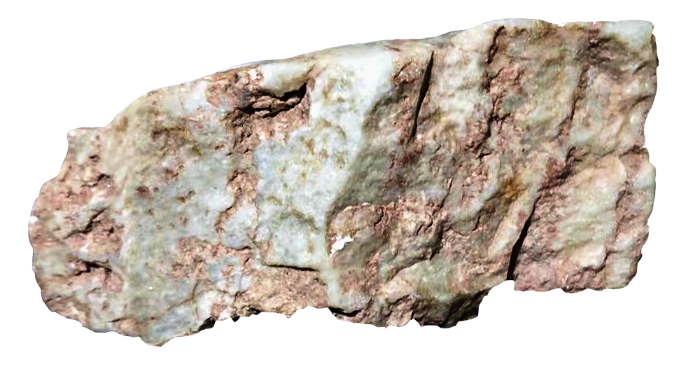

旱峡玉矿遗址:位于敦煌市东约70千米,处于三危山的东南部,见房址、岗哨、矿沟、矿坑、选料场等遗迹,清理出玉料、石器、陶器、铁器。其中,玉料以山料为主,偶见戈壁料,呈白、青白、黄白等色,油脂光泽明显,具半透明性,透闪石玉质显著;另出土石器21件、陶器44件。器物年代介于公元前9世纪末至公元前12世纪末 。推测最早开采时间有可能达到距今4 000年,现还能找到玉矿的露头。

马鬃山玉矿遗址:马鬃山镇位于酒泉市西北约265千米,已调查两处,分别为径保尔草场玉矿与寒窑子玉矿。前者存古采矿坑,出土玉料、石器、陶器、铜器及房址;玉料以山料为主,偶有戈壁料,确定为透闪石玉;石器主要为砺石,有使用痕迹;陶既有少量的手制红褐陶罐,又有大量轮制灰陶罐、盆、甑、钵等;铜器主要有军用的铜镞以及生活用的铜镜;房址为少量的地面式建筑,大量的半地穴式建筑——遗址年代为公元前390年至公元前60年 。与之相似,寒窑子玉矿也生产透闪石玉料,器物中还发现比陶器更新的瓷片,遗址年代可能更晚。

马衔山玉矿遗址:位于临洮县峡口镇北约9千米的玉石山上,据传说有古矿坑,山顶还有矿硐洞,但未经系统考古发掘。当前,仍然有老乡在山下的大碧河以及支流漆家沟、王家沟捡到籽料,在半山腰发现风化的山料。根据采样分析,优质玉料的透闪石含量达98%以上,因此确定该矿区产透闪石玉。

三处极可能在古代开采的透闪石玉矿中,马衔山玉矿遗址西侧约10千米处的辛店文化遗址,也出土了具有齐家文化特征的玉铲、玉刀、玉锛等;马衔山玉矿处于齐家文化核心区的洮河及大夏河流域之中,玉料的供给、玉器的加工十分方便。马鬃山、旱峡玉矿遗址距齐家文化之大武威皇娘娘台遗址不足1 000千米左右,便于透闪石玉料及玉器的传播。

甘肃玉享有盛名的不是透闪石玉,而是蛇纹石玉,并得两名:河西地区的酒泉玉(有人称为祁连玉)、河东地区的鸳鸯玉。酒泉玉产地以肃南县祁丰乡的老君庙矿山为代表,其形成于超基性岩体或者大理岩层中,分为蛇纹岩、蛇纹石化大理岩、硅化大理岩三种。其中以蛇纹石含量很高的蛇纹岩产出,并呈墨绿色、暗绿色者为典型的酒泉玉,而蛇纹石化大理岩、硅化大理岩者多为彩石或者半玉。鸳鸯玉产地以武山县鸳鸯镇的石畔沟脑、邱家峡、庙儿湾、马莲沟等地最为丰富,产于超基性岩体中,其色泽呈翠绿、墨绿、橄榄绿、淡绿等多种色彩,具天然纹理,玉矿石及彩石储量超过3亿吨,极为丰富。

孕育蛇纹石玉的超基性岩体,从河西至河东,十分丰富,大大小小,超过1 000个,古人采集石料时很可能遇见酒泉玉或者鸳鸯玉。盛产鸳鸯玉的武山县鸳鸯镇,在狼叫屲遗址上发现了生活在38 000年前的“武山人”。鸳鸯镇距秦安大地湾遗址,武山人用3万多年的时间应该能够涉足大地湾,或许大地湾二期的玉器,原本只是普普通通的来自武山人的石器。产鸳鸯玉的武山县,地处齐家文化的天水核心区,且距离定西—会宁核心区也仅100千米。鸳鸯玉对齐家文化中玉器的影响就不言而喻了。

甘肃玉矿的存在,不管是透闪石玉还是蛇纹石玉,完全有资源(玉料以及传播的时间、空间)生产甘肃境内史前的玉质石器(半石)、石质玉器(半玉)、玉质玉器(真玉),即玉器时代的甘肃玉料采集、玉器加工等方面当是自给自足的。

玉道

他山之石,可以攻玉。从石器采集区到石器使用区,当有石器之路。同样,从玉料采集区到玉器使用区,当有玉器之道。数百万年披荆斩棘地行走,石器材料易得,石路很多;而玉矿产地极少,品种有限,所形成的玉道也寥寥无几。位于青藏高原与黄土高原、蒙古高原之过渡带的甘肃省,在新生代是含古人类在内的哺乳动物东迁的通道,在人类世不仅是自东而西的丝路,之前则更是一条自西而东的玉道。

甘肃玉含透闪石玉、蛇纹石玉,产地分布在河西、河东数处。仰韶时期,甘肃使用的玉器寥寥无几,在秦安大地湾遗址出土的玉器不过数十件,且器形不仅小,而且简单,为半石或者半玉的生产工具,持续时间约1 500年,因此大地湾人弄玉应当是小概率事件,或者是石器中夹杂或者夹带了这些可能不太“中用”(玉质一般软于石质,在砍伐草木、挖掘土石中不好使用),因此,约4 900年前(大地湾四期底界),甘肃自河西而来的玉道当不存在。而到了齐家文化时期,在陇中黄土高原出土玉器的遗址有上百处,玉器上万件,并且还出现了造型精美、个体巨大的祭器、礼器,玉器的使用从生产用具升华到了宗教用器、神权用器,甘肃的玉道出现了:从河西的敦煌旱峡、从酒泉马鬃山经武威到河东各地,从河东临洮的马衔山、武山的鸳鸯镇两处中心的玉道向外辐射到陇中黄土高原各地。

河西之西的西域,也有玉矿,如处于新疆南疆的透闪石玉之和田玉、蛇纹石玉之昆仑玉,但在齐家文化时期很可能还没有形成自西而东的玉道。新疆境内少有史前玉器发现,出土的早期玉器为距今4 000~3 500年前的小河墓地的玉器,玉质属蛇纹石,为昆仑玉;而出土最早的和田玉,为距今约2 000年的比孜里墓地的和田羊脂玉。将来随着和田玉矿遗址的发现以及考古发掘,新资料可能否定约3 500年前南疆没有玉道的认识。

河东之东的关中、中原,则在齐家文化时期出现了自甘肃向东的玉道。关中宝鸡西郊的距今约5 000年的福临堡遗址出土的2件墨绿色玉饰,均为蛇纹石质;长安县沣西乡的玉斧、客省庄的玉铲以及铜川市的三孔玉刀等仰韶遗址的玉器,也是蛇纹石质;东秦岭的距今约5 300年的灵宝县西坡墓地出土的14件玉器,其中13件为墨绿色、深绿色玉钺,也是蛇纹石质——它们都是来自武山的鸳鸯玉 。至于蓝田玉,有人认为在古代位于西域,而非陕西蓝田;现在蓝田县发现的蓝田玉品种有墨玉、白玉、彩玉,主要矿物成分为蛇纹石化大理岩,属变质岩 ,与产于岩体中的酒泉玉、鸳鸯玉的成因及矿物成分完全不同。可见,约5 000年前,甘肃的武山,当成为蛇纹石玉(鸳鸯玉)的源头,并形成了沿渭河向东经关中平原进入中原的玉道,不妨称为渭河玉道。

渭河玉道的源头,进入青铜器时代后可能不断向西推进。渭河上游,是西周祖地,自然继承了先周的玉文化。周穆王酷爱玉石及玉器,《穆天子传》说他“辛卯,天子北征,东还,乃循黑水。癸巳,至于群玉之山……天子于是攻其玉石,取玉版三乘,玉器服物,载玉万只。”公元前990年,周穆王到过河西的黑水流域(也称弱水,现在张掖、酒泉境内,附近有旱峡玉矿、马鬃山玉矿),公元前988年,周穆王到过“群玉之山”。该山何在?《穆天子传》说:“自群玉之山以西,至于西王母之邦三千里。”假设西王母在现昆仑山的西端,西王母之邦以东三千里(相当于现代的2 079千米),正是河西走廊的西段,即旱峡玉矿、马鬃山玉矿或者其他未知玉矿的所在地。至于给周穆王、秦始皇呈献割玉刀的西胡人,也可能是月氏胡人,那时正在开采、经营旱峡玉矿。由此推测,至少在公元前1 000年前,从中原而来的渭河玉道已拓展成了纵贯甘肃境内的甘肃玉道。

甘肃玉道再向西延长至新疆和田的起始时间,现还有很大的争议,有人说在6 300年前的仰韶时期,也有人认为齐家文化玉器中有和田玉的成分,还有人根据妇好墓出土的玉器而提出商代说。妇好(公元前1263—前1221年)比秦穆公早生200多年,陪葬她的玉器的化学成分与和田玉的化学成分相似,可能属和田玉。因此,至少在距今3 200年前,和田玉可能加入了东进的从西域迈向中原的甘肃玉道。

介于中原与西域之间的河西走廊,早于丝绸之路至少1 000年就形成了甘肃玉道。这或许就是西汉帝国在凿空河西走廊后在敦煌郡设置玉门关的玉文化基础。