灵峰濡水 名胜之城

承德,自1703年清康熙帝以“合内外之心,成巩固之业”的雄才大略在此修建避暑山庄以来,便承载着四海归心、天下一统的梦想。最初选址于此是考虑到清朝初年稳固政权、推行“绥怀蒙古以为藩屏”政策的需要,但为什么选在河北承德,而不是张家口,抑或是内蒙古赤 峰等地,自是与承德所处的自然山水环境不可分割。承德地势西北高东南低,属温带大陆性季风型山地气候,四季分明。冬天虽然寒冷,但由于四周环山,阻滞了来自蒙古高原寒流的袭击,故温度要高于其他同纬度地区;而夏日盛行携带水汽的偏南风,雨量集中,凉爽舒适,基本上无炎热期。这在《钦定热河志》中也有所记载,热河“阴阳向背,爽垲高明,地据最胜,其间灵境天开、气象宏敞”,难怪康熙帝评价其“自天地之生成,归造化之品汇”了。而整个山庄的布局也遵循地形地貌特征进行总体设计,完全借助自然地势,因山就水,既有群峰回合,又有清流萦绕,绮绾绣错,蔚然深秀。山庄汇聚南北建筑艺术精华,采用青砖灰瓦原木之本色,彰显淡雅庄重简朴适度之美感,体现宫殿与自然景观之共融,成就出中国园林史上一个辉煌的里程碑,享有“中国地理形貌之缩影”盛誉。

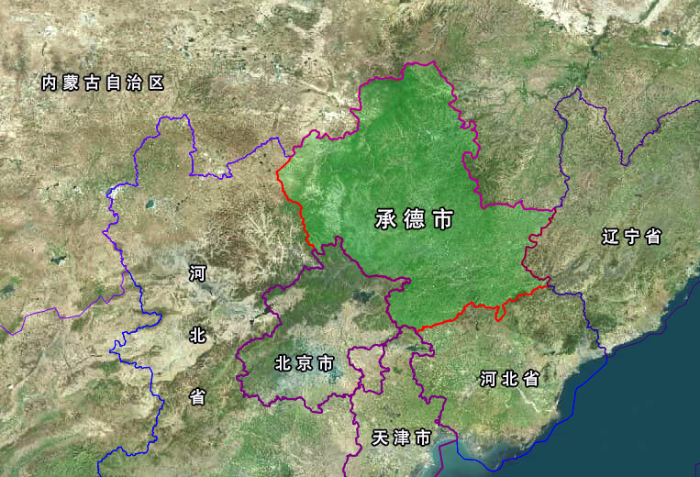

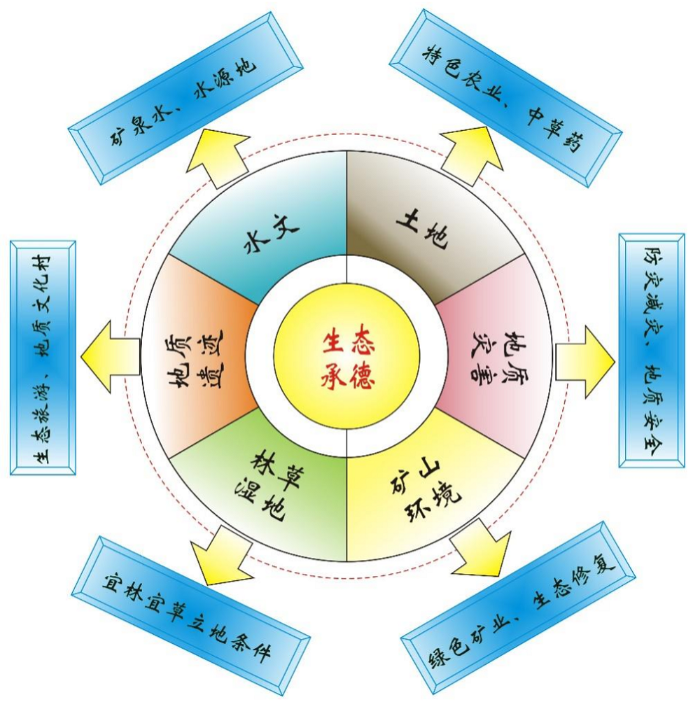

承德被誉为“紫塞明珠”,“紫塞”即长城也,源于崔豹的《古今注》“秦筑长城, 土色皆紫,汉塞亦然,故称紫塞焉。”承德地近京津,背靠蒙辽,远古时期,这里曾是炎帝故里,据出土文物考证,早在五千年前的中原龙山文化时期就有人类活动遗迹,称为“龙兴”之地。殷周时期,这里是燕侯势力范围,自秦汉之后的历代中央政权都曾在此设立行政机构,至清朝建设行宫而进人到快速发展时期,承德之名也是雍正帝取“承受先祖德泽”之义,赐字“皇承天德”而更名。如今的承德具有“一市连五省”的独特区位优势,是“五位一体”总体布局、京津冀协同发展和脱贫攻坚三大战略的交汇节点。这里生态资源丰富、景观格局多样,是地质工作服务“生态承德”和人与自然和谐共生的样板地区。

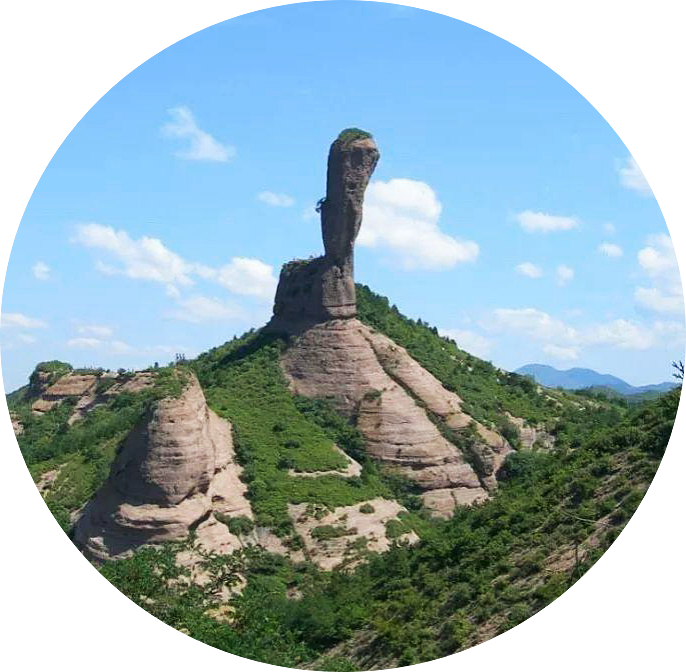

当然,承德峥嵘竞秀的奇山不只在避暑山庄内体现。承德以山为主体,中部为冀北山地,南部为燕山山地,山体分布面积占全域面积的近八成。境内最高点为雾灵山主峰,海拔2 116.2米;最低点为东南部的西堡子,海拔150米,相对高差1 966.2米。承德中心城区便坐落在低山丘陵的断陷盆地之中,构成盆地的砾岩成分与粤北仁化县丹霞山的钙质砂砾岩类似,极易被含有二氧化碳的水所溶蚀,从而产生千峰竞秀、怪异嶙峋的造型石。中心城区四周共有大小山体68座,其中海拔500米以上的山头有46座,海拔800米以上的山峰有小黑山、五道沟梁、香炉山、北大梁顶、椴树洼南、茅沟梁,等等。有名山资源14座,构成城市骨架的山体27座,这些奇峰异石千姿百态,镶嵌在盆地周围,给这座山城增添了绚丽景色。尤其是磬锤峰、双塔山、蛤蟆石、鸡冠山等丹霞地貌景观,更是享誉海内外。为了让这些山体可持续开发利用,地质工作按照“名山”保、“大山”控、“缓山”用的策略,研究提出了三级山体分类保护名录并圈划出对应的保护区面积,针对受损山体修复保护的要求制定具体的对策建议,为承德境内景观性山体的保护提供了地学支撑。

作为清王朝选定的第二政治中心,所选之地除了有得天独厚的山体优势,温润柔畅的涓涓流水也是不可或缺的。承德境内有滦河、潮河、辽河及大凌河四大水系,年产水量37.6亿立方米,是京津唐的重要供水源地(占潘家口水库年入库总水量的93.4%,密云水库入库总水量的56.7%)。被誉为承德母亲河的武烈河水清澈宽阔,水面倒映着岸边林立的楼影,俨然一幅水城画卷。宽城的蟠龙湖、平泉的辽河源、坝上的月亮湖、兴隆的柳河、隆化的伊逊河、丰宁的潮河、郭家屯的小滦河,这些河湖奔腾过乡野的自由,流淌出城市的血脉,蜿蜒出承德的瑰丽。地质工作在“福地”兴隆钻出过喷涌而出的幸福泉,在天高云淡的坝上计算出高原平湖的水位水量变化,为北部新区的发展深部钻井凿取了热水,为全域水体总氮质量进行过“体检”。从清泉到热水,从水量到水质,地质工作在支撑承德生态文明建设的需求和目标上不断延伸着领域,体现着价值。投入这青山绿水的怀抱时,会真切地感受到:山水如画,田园如诗,泉瀑如歌,云雾如梦,而这一切都有着地质工作的加持,荣光倍增。

天光云影 宜林宜草

2017年,联合国环境规划署为塞罕坝机械林场建设者颁发了“激励与行动奖”,让这个人工林场走入国际视野。“塞罕坝”是蒙汉结合词,“塞罕”是蒙语,意为“美丽”,“坝”是汉语,意为“高岭”。塞罕坝地处典型的森林—草原交错带和高原—丘陵—曼甸—接坝山地移行地段,既有森林、又有草原,既有河流、又有湖泊,既有山地、又有高原,既有丘陵、又有曼甸。历史上的塞罕坝是一处水草丰沛、森林茂密、禽兽繁集的地方,在辽金时期曾被称作“千里松林”,被誉为河的源头、云的故乡、花的世界、林的海洋。

为一挺拔峭立的擎天石柱,直插云端。石柱高59.42米,锤高38.29米,其上丰下锐,上部直径15.04米,下部直径10.7米,宛若大地的拇指在盛赞着什么。康熙皇帝赐名曰“磬锤峰”,又因其形如洗衣用的棒槌,故俗称“棒槌山”。磬锤峰为承德十大名山之一,古称“石挺”,北魏地理学家郦道元在《水经注》中记载:“濡水(今滦河)又东南流,武列水入焉,其水三派合……东南历石挺下。挺在层峦之上,孤石云举,临崖危峻,可高百余仞……”。为了观赏磬锤峰,康熙帝在避暑山庄西山上建造了一座“锤峰落照亭”,与磬锤峰遥遥相对,每当夕阳欲隐时,擎天之柱在晚霞映照之下,雄奇峻秀,矗然倚天,蔚为壮观。

距磬锤峰南约500米的山崖边上,远望酷似一只蹲坐的大蛤蟆,昂首凸目,跃跃欲试。石高约14米,体长约20米,腹下有两个岩洞,两洞南北相连,东西贯通,人可爬行而过。盛夏登游,洞内凉风习习,清爽异常。

然而,随着开围放垦,森林植被遭破坏,加之日本侵略者的掠夺性采伐和连年山火,到新中国成立初期,原始森林已荡然无存,退化为高原荒丘,呈现出“飞鸟无栖树,黄沙遮天日”的荒凉景象。当年“山川秀美、林壑幽深”的太古圣境和“猎士五更行”“千骑列云涯”的壮观场面都只能在史书中窥探一隅。新中国成立后,在一代代的造林护林人手中,虽然让荒漠再次变成了绿洲,但是也带来了区域地下水水位下降、微气候改变等问题。那么历史上的塞罕坝到底是什么样子,如何通过宜林宜草的空间布局顺应自然生态环境的演替规律呢?地质工作者通过对黄土—古土壤地质剖面的粒度、磁化率、孢粉等沉积序列研究,揭示了坝上高原5 800年以来的生态植被状况。

距今5 800—4 200年为干旱期,乔木花粉零星出现,灌木以蔷薇科为主,草本植物孢粉含量占主导优势。草本植物以耐干旱的藜科植物孢粉为主,其次以中、旱生植物禾本科和蒿属含量较多。反映区域总体植被状况的指标孢粉总浓度较低,反映干湿状况的指标蒿/藜值较低。植被总体状况反映气候较干。

距今4 200—1 200年为湿期,乔木、灌木含量增加,乔木中喜暖的榆增加明显,草本植物孢粉含量仍占主导优势。草本植物蒿属孢粉增加明显,呈现先增加后降低趋势;藜科和禾本科孢粉呈现先降低后增加趋势,禾本科孢粉出现指示种植活动出现。荨麻、葎草等科孢粉含量增加指示人类活动增强。孢粉总浓度较高,反映干湿状况的指标蒿/藜值较高。单缝孢含量增加,也指示气候较湿润。植被总体状况反映气候温暖湿润。

距今1 200年至今为干旱期,乔木植物先减少,在最近几十年增加较多、灌木杜鹃花科花粉含量增加,草本植物孢粉含量仍占主导优势。中、旱生植物禾本科和藜科花粉含量增加,蒿花粉含量减少,禾本科、荨麻、葎草花粉增加,孢粉总浓度先减少,最近几十年增加明显,蒿/藜值较低。

整体上,塞罕坝所在的坝上高原气候环境无论是冷干期还是暖湿期,生态植被类型都以草本植物为主,优势的乔木树种是榆和栎,总体表现为稀树草原景观,林地类型为针阔叶混交林。其中冷干期很少有树木生长;在暖湿期,乔木、灌木增加,林地为针阔叶混交林,喜暖的榆增加明显,其次为落叶松属、栎属、桦属、鹅耳枥属、杜鹃花科等,灌木以蔷薇科的山杏为主。现代松孢粉的大幅增加与塞罕坝人工林种植关系密切,建议未来乔木林的空间布局还是要以榆和栎为主,这样才能使生态恢复更好地贴合自然本底。

承德坝上高原独特的地理位置,决定了其必然要担负起护卫京津生态安全这一重任。它不仅阻挡了风沙,固住了本地流沙,起到防风固沙的重要作用,还兼备着拦洪蓄水、涵养水源的生态功能,成为滦河的主要水源地。紧邻塞罕坝机械林场的,便是闻名遐迩的御道口牧场,这里生物多样,植物有50科659种,野生动物有100余种,在清朝更是“木兰秋狝”所在地。然而,地质调查却发现近年来出现了外来入侵物种——狼毒,其在坝上高原的分布有两个特点,一是在风积相、冲湖(沼)积相、冲积沼积相单元呈现单点状、斑状分布;二是在湖沼积加风积堆积、风积残积堆积单元出现面状、带状分布,二者土壤中水文特征和养分元素含量具有明显差异。土壤中主要养分元素氮、磷、钾的空间分布特征,影响了植物的群落结构。植物生长习性不同,对土壤养分需求存在空间结构差异。0 ~ 20厘米浅层土壤,风积相、风积残积相的砂质土养分质量较低,湖积相、湖沼积相的壤质土养分含量较高,基岩区的安山岩、玄武岩受浅表风沙混入影响,土壤养分中等。关键带的结构和物质差异识别正是通过地质工作提出对草场生态保护不同对策的基础。

遗迹文化 韵律天地

中国古代“天人合一”的思想就蕴含着人与自然和谐共处的理念,“登山则情满于山,观海则意溢于海”,那些历史长廊里留下的诗词歌赋、雕梁画栋,皆是天人合一的和谐统一。“一方水土,一方人文”,人与自然是不可分割的整体,不同的自然环境孕育出不同的文化生态和文明形态。承德是首批国家历史文化名城,避暑山庄历史文化遗产核心聚集区、秦汉长城历史文化景观带、明长城历史文化景观带等都依山势而建,伴曲水流觞,赋壮美山川以斑斓生命。那些自然地质景观,如丹霞地貌、水体景观、构造遗迹、岩石矿物、古生物化石等,也以文雅形象的名字呈现在世人面前,留下了“鸡冠挂月三千丈(鸡冠山)”“朝阳双塔藏仙子(双塔山)”“热河泉水泼浓墨,重写名城锦绣篇(热河)”“华岳犹拳石,兹峰一指微。千山推巨擘,百谷仰雄飞(磬锤峰)”等诗句。地质遗迹、自然景观和诗歌文化的融合更是为新时期美丽乡村的建设提供了切入口,尤以兴隆县安子岭乡上庄村最为典型。坐落在兴隆柳河畔深山之处的上庄村,交通欠发达,产业单一化,贫困的帽子一直未能摘除。地质工作者在地质遗迹专项调查和自然景观与人文历史古迹综合调查的基础上,以蓟县纪叠层石和褶皱地貌遗迹资源为主要抓手,进一步发现了28处典型的地质遗迹资源,结合当地富锌土地、天然富锶泉水资源、乡土诗歌文化和生态游与康养村特点,提出了“普地学知识,品诗歌文化,扬红色正气,养身心本源”的地质文化村可持续发展定位,构建了“地质+生态康养型”的美丽乡村建设模式,充分发挥地质工作的专业特长,形成地质调查支撑“生态承德”建设的基本框架。上庄村也因此改名为“诗上庄村”,并在2019年年底成功脱贫摘帽,地质工作也使得这里真正成为“看得见山、望得见水、留得住乡愁、品得到诗歌”的驻足地,进一步提升了当地居民的幸福感和文化自豪感。

每一座城市都有自己的名片,承德以史为蕴,以文为脉,以山为骨,以水为魂,构筑出紫塞明珠的特有风貌。秉东方之气,乘先哲之德,寰宇共享。文明与时代同行,人类与自然相拥。岁月流转千万,如今的承德处于环渤海、京津冀区域加速崛起圈,步入快速发展的“黄金时期”。承德生态良好,资源富集,地质工作充分发挥地学优势,在坚持“山水林田湖草”生命共同体理念的基础上,开展服务生态文明建设的多门类自然资源综合调查示范,贯彻落实基于自然解决方案的重要举措,适应新时代自然资源统一管理对地质调查工作的新要求,全面提升地质调查支撑服务生态文明建设和自然资源管理的广度、深度、精准性和有效性,在承德这片试验田上结出精准服务之果。世景由人换,功成在心齐。复兴盛世,未来的承德必将因国策而发展,成为环渤海经济圈的一颗耀眼新星,继续保障京津冀的水源涵养与生态环境。