临县虽然是山西省深度贫困县,可是临县人身在艰苦的生活环境中,仍不失乐观和旷达的精神,并且保持了临县民俗文化中朴实、原始、丰富的基本特征。

山高路远沟深,扶贫扶智驰奔,临县作为中国科协的定点扶贫县之一,笔者曾十多次赴临县开展科技扶贫活动。其间,在临县道情国家级非物质文化遗产项目代表性传承人张瑞锋和中国艺术研究院戏曲研究所刘文峰研究员(临县人)大力帮助下,笔者梳理了临县道情的前世今生和发展现状,希望为这一宝贵的地方剧种贡献自己的绵薄之力。

“观乎天文,以察时变。关乎人文,以化成天下。(《周易·贲卦》)”这是“文”“化”二字在中国典籍中首次出现,文化是一种社会现象,它是由人类长期创造形成的产物,同时又是一种历史现象,是人类社会与历史的积淀物。不同地域会产生不同文化,文化反映了当地独特的自然和社会生活。道情戏正是山西临县地区独特的艺术形式,一定程度上体现着当地人们的精神生活。本期学史·文化将带您走近国家级非物质文化遗产临县道情戏,感受它独特的魅力。

高山阻隔、河流纵横,独特的地理环境孕育了古老的山西戏曲文化。山西不仅戏剧种类多,而且“城镇有戏馆,寺庙有戏楼,村村有戏台”,临县道情戏作为非物质文化遗产,承载其演出的戏台可佐证其昔日繁荣。

临县道教与临县道情

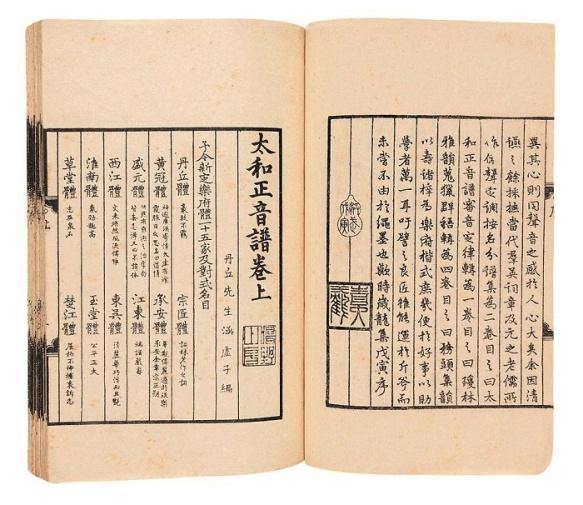

道情作为独立词汇出现于秦朝以后,其本身含义是道义、情理。道情作为民间艺术,主要用来表达隐逸逍遥的思想感情。北宋末年曹勋(1098—1174)的《法曲·道情》是现存最早的道教文学作品。顾名思义,“道情道情,道家传道之情”。正如明太祖朱元璋之子、戏曲理论家朱权在《太和正音谱》中所载,道家唱的尽是“飞驭天表,游览太虚”之言,因为有“慨古感今,有乐道徜徉之情”,于是就将这一道家表现形式称为道情。

道情脱胎于唐代道观经韵,是宣扬道教离尘绝俗、返璞归真思想的宗教艺术。道情本来和道教化缘、弘道时唱的道歌、道曲关系密切。化缘时,道士为拉近道义和民众距离,就在道教音乐基础上,吸收民间音乐成果,形成了既有道教唱诵之风、又有贴合道教教义和情感所需的民间音乐,于是就有了道情。道情经过长期发展流传,登上各地舞台,成为人们喜爱的民间小戏。

道情赖以存在的表演环境首先是道教宫观场所。临县历史上曾经是一个道教盛行的地方,目前仍有许多道教文物古迹遗存,素有“十三观寺九厦院”之说。临县还毗邻道教圣地——北武当山。北武当山道观道士云集,每逢庙会,吸引了很多山西临县、方山、离石、中阳和陕西佳县等地的善男信女。清代临县有一个叫李集祥的道士,他的教徒多达数千人,遍及周边13个县。很大一部分教徒是乡村中的富户人家,甚至连清末临县进士吴命新也被发展为他的教徒。由于这些人在社会上威望较高,他们利用道情宣扬道家思想,这就使得道情在当时盛行,并形成了广泛社会基础。

临县道情又称临县道情戏,指的是临县道情戏曲。据《岳飞传》中的描述:“……唐朝英雄数秦琼,有些土话听不懂,因为瞎子是临水人……”,临水即临县。遗憾的是,目前在历史典籍和方志中还没有发现有关临县道情的确切记载。康熙五十七年(1718年)《临县县志》载:“元宵,张灯结彩献戏,赛毕,各坊社聚金合酺,谓之破盘。”在临县,社火称为“会子”,在广场或场院表演舞蹈、民歌称为“大会子”,扮演故事、演出道情小戏称为“小会子”。临县道情是“献戏”“破盘”的主力,是“会子”必不可少的组成部分。

从对当地老艺人的访谈得知,清末民初是临县道情鼎盛时期,全县道情班社数量达100多个。当时,临县1 000多个村庄几乎村村有神庙,有庙的大都有戏台,道情之声传遍临县的山山水水。由于临县道情老艺人基本都不认字,道情资料的传承主要靠口耳相传。再加上年代久远,临县道情很多班社名和艺人名难以详细考证。相传,清末民初临县道情比较有名的农村季节班有前小峪班、后小峪班、前刘家庄班、后刘家庄班、佛堂峪班、曹家山班、车赶班、下樊家山班、姚家山班、下树家山班、三交班,等等。比较有名的艺人有刘凤山、曹元义、高长荣、刘成功、刘凤福、杜一彪、曹德俊、吕茂盛、刘玉江、孙承让,等等。

天下道情是一家。临县道情比晋北道情和洪洞道情至少早100年。临县道情艺人不仅四处演出,还到外地带徒传艺。比如,清末民初刘玉江带领临县的道情班到陕北佳县、米脂演出,一个班社30多人,绝大部分人都是从临县雇用的。这是晋北道情、洪洞道情、陕北道情发展的一个重要原因。现存资料显示,晋北道情和洪洞道情的很多曲牌直接或改编自临县道情,陕北清涧道情就是从临县传入的。清涧县人民政府在申报清涧道情为非物质文化遗产的报告中写到:“陕北清涧道情最早出现于清涧县东解家沟的玄武村。据该村道情艺人王儒伦口述,道光年间,山西临县一批道情艺人前来本村和附近的寨沟演出,始将山西道情传入清涧,后来与当地的民歌相结合,形成了清涧道情。”

临县道情特点

十里不同音,三里不同俗。临县道情作为流传于吕梁山沿黄河一带的地方小剧种,既与道教文化有着千丝万缕联系,又具有鲜明的乡野气息。临县道情集文学、表演、音乐、舞蹈、美术和戏曲等为一体,既有浓浓临县地方风味,又有厚重庙堂古典音乐味道。

临县道情由民族调式的五声音阶构成,音乐当中包括锣鼓点、曲牌、唱腔三部分。临县道情锣鼓点多取自晋剧,锣鼓点的运用非常丰富和多变。临县道情曲牌多样、唱腔丰富,有“道情九弯十八调,几个调调一大套。套套里头有弯弯,弯弯里头有调调”特征。临县道情的唱腔起板比较自由。通常说的起板专指临县道情特有的“令子”和“渔鼓筒子”。“令子”是起板头,“渔鼓筒子”是起板尾,二者连起来使用,称为“大起板”,单独使用称为“小起板”,它们还可以在唱腔中作为渲染气氛的“大过门”。

临县道情形成后,表演体制较为完善,生、旦、净、末、丑行当齐全,服装以单色为主,角色很少化妆。临县道情最初的演唱方式是坐唱形式,后来才出现了背唱、站唱、边唱边舞等演唱形式。

临县道情的传统伴奏乐器分为文场和武场两部分。“管、笛、空、胡呼”是文场四大件。关于文场乐器中的管子,流传着“没胡呼不成梆子(晋剧),没管子不成会子(道情)”,可见“管子”是临县道情音乐中具有代表性的特色乐器。“渔鼓、简板、小护、木鱼”是武场四大件。临县道情现在已经不用渔鼓和简板,改用一种独特的小镲和小鼓。临县流传着这样一句俗语:“小镲,小锣,《小姑贤》,听罢今年等来年。”可见小镲在临县道情音乐中占有比较重要的地位。

临县道情的流传主要靠祖祖辈辈的口耳相传,唱词与道白中出现了很多方言土语。比如,《湘子骂门》中丫环的唱词:“骂道童,听开言,众姐妹,哪有你编排,你听我骂你一朵白花开。你好比一颗红豆籽儿土里埋,埋着埋着长起个苗苗来,青杆绿叶红花开。花儿败退了,结下一个红豆角角来。”这里的“结”,临县方言读“积”,意为“长出”,“红豆角角”在临县方言中称为“红豆家家”,也就是“豆角”。此外,临县方言中的“日头”“太阳”,“扎眼”“讨厌”或“吝啬”,“月米”“月亮”,“现的”“丈夫”,“圪愣愣”意为“台阶”。这些方言唱词使临县道情充满了乡土味道,外地人很难听懂。

临县道情在乡土社会的流传过程中,产生了一些有关道情的乡间俗语,从中可见临县道情在民间具有深厚的群众基础。据临县道情国家级传承人张瑞锋先生介绍,这些乡间俗语主要有:“四月初八雪三尺,难挡道情走台子。炒鸡蛋,烙烙饼,弹起弦子唱道情”“听见一勾勾唱,饼子贴在门框上”“李春喜、满佳喜,美的栓栓打早起,一天不看道情戏,急得栓栓要断气”,这些戏谚和名称出自临县民间,有的是关于道情的演唱技巧,有的是关于道情的剧目班社,但更多地是表达老百姓对于道情的痴迷。

临县道情剧目主题

道情最初是为道教服务的。因此,道情的经典剧目大多来自于道教故事,目的是宣传道教思想。临县道情现存剧目有100多个。总的来说,临县道情的经典剧目可以分为四种。

宣传道教思想。临县道情是道士传播道家思想、宣扬道家文化、歌颂道家生活的有效工具,可以激发人们求仙问道的热情。临县道情中反映道教传统内容的剧目,如《杭州买药》《盘道》《庄周梦》也很受欢迎。临县当地有“糊窗子离不了糨子,道情离不了湘子”的民谚。“韩门道情”是临县道情的代表性剧目,主要描述道教八仙之一的韩湘子出家成仙前后的故事。

临县道情之所以选择韩湘子出家成仙的故事作为主要宣传内容,可能是因为韩湘子是大文学家韩愈的侄孙,还曾经金榜题名考取了进士。韩愈和韩湘子是真实存在的历史人物,可以给那些幻想做神仙却又不愿放弃世俗享乐的凡夫俗子描绘出效法的样板,吸引普通人去相信所谓的“神仙道化”。

宣传社会道德教化。临县道情与社会的公序良俗相结合,劝人积德行善。这种剧目取材于民间生活,唱词通俗易懂,道白口语化,主要是一些生死轮回、因果报应的内容,难以避免有一些迷信的内容。如《秀才挽青蔓》《秃子闹洞房》《柜中缘》《小放牛》《挂画》《祈雪》,等等。

重视家庭人伦关系。这种剧目通过极端化的情节营造出中国传统的家庭结构和人物性格,在激烈、诙谐的冲突中启发观众,传播与人为善的伦理道德观念。比如,临县道情《小姑贤》讲述了脾气暴躁的婆婆挑剔儿媳的故事。这对于“千年的媳妇熬成婆”的中国传统女人,无疑是润物细无声的劝诫。临县俗语,“宁看道情《小姑贤》,不去方山做巡检”也表达了这种剧目受老百姓喜爱。

与革命文艺相结合。抗日战争时期,敌后抗日根据地的文艺工作者将道情与革命文艺相结合,创作了以《翻身道情》为代表的一批道情新剧目,开创了道情演出的新形式。《翻身道情》由出生在山西平遥的郭兰英演唱,随后传遍全国,成为临县道情的范例。此外,与革命文艺相结合的临县道情还有《小二黑结婚》《朝阳沟》《李双双》等剧目。

新时代临县道情的发展传承

1960年,临县成立道情剧团,该剧团曾经辉煌一时。由于群众喜闻乐见,在自娱自乐中受到熏陶,因而成为宣传党的方针政策的得力载体。20世纪80年代以来,尤其是在当今社会飞速发展的互联网时代,地方戏曲受到严重冲击,临县道情发展也面临巨大挑战。临县经历了从远近闻名的“道情戏窝”,村村唱道情、班社林立的盛景,到唯一的专业剧团举步维艰的过程。

党的十八大以来,习近平总书记对文化遗产保护高度重视,多次前往山西、陕西等文化遗产积淀丰厚的省份考察调研,并就文化遗产保护作出重要指示。习近平总书记指出,中华文化延续着我们国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,也需要与时俱进、推陈出新。总书记考察并肯定非遗项目,给新时代临县道情戏的发展指明了方向,坚定了信心。

随着国家对非物质文化遗产的日益重视,2006年,临县道情被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。临县道情是独具魅力的地方小戏,是仍然处于活态的民间艺术。临县人对传统文化艺术保护意识逐渐增强,被誉为“吕梁山上一枝花”的临县道情越来越受到关注。临县道情剧团借助“非遗”东风,从政府扶持、传播媒介、剧团市场化运作、演员培养、与民俗旅游产业结合等方面不断进行新的尝试。临县道情剧团挖掘有时代气息的精品剧目,歌颂新时代、破除封建思想,宣传党的方针政策,创作了《保姆》《菜园配》《碛口古镇》《掏鸦窝》等新剧目,荣获山西省精神文明建设“五个一”工程奖、第二届中国非物质文化遗产优秀剧种调演“遗产日奖”、第十二届山西省戏剧“杏花奖”、全国第十五届“群星奖”,等等。目前,临县已经启动创作庆祝中国共产党成立100周年的文艺精品中就包括打造临县道情《大河古镇》,通过地方戏曲讲述地方故事,做好非物质文化遗产普及工作。

毋庸讳言,随着人们文化生活日益丰富,生活节奏的加快,人们的审美要求也发生了很大变化,年轻人对慢节奏的传统戏曲越来越漠视。笔者结合多次实地调研和访谈专家学者以及传承人的情况,提出以下思考,希望对临县道情的传承发展有所裨益:一是需要政府出台更多的扶持政策,如借鉴其他地方非遗传承保护的成功做法,把临县道情研究与省内高校合作,资助戏校艺校开展道情研究,优秀的学生可以选调进入相关文化馆、博物馆工作,让他们没有后顾之忧,才能保障传承之链连绵不绝;二是要开展临县道情资料的搜集整理工作,临县道情的剧本,历代艺人的传说故事,用于伴奏的乐器、道具,道情音乐的曲谱等,都是临县道情发展长河中的生动画卷。此外,及时采访老艺人,搜集口耳相传的资料也弥足珍贵;三是借助节会和民俗活动多多打造道情戏展示的舞台,以此培养公众的兴趣,比如,加大对元宵节等传统节会活动的扶持力度,通过展演道情戏,吸引群众的关注,确保道情戏的原生态展示和传承落地生根。

(本文编辑:张佳楠)