据说,从太空观看地球,在中国的腹地,可以看到一块形状神似人胃的地方,这个地方就是黄土高原,是世界上黄土覆盖面积最大的高原,被地质学家们亲切地称为“地球胃”。有学者研究认为:在汉语词典里,“胃”又叫“肚”,意为“肉身中的田土”,即胃是人身上的“国土中心”,从这个意义上说,“地球胃”便是“地球体”上的“土地中心”。

说起黄土大家并不陌生,说起它的科学定义可能会让人颇感意外,因为并不是所有黄色的土状物都能叫黄土。被誉为地学泰斗、“黄土”之父、国家最高科学技术奖获得者的中国科学院资深院士刘东生先生,曾给黄土下过科学定义:“黄土”特指“以风力搬运堆积未经次生扰动的、无层理的、黄色粉质、富含碳酸盐岩并具有大空隙的土状沉积物”。具体地说,就是指以分布在陕西、山西、甘肃等地构成黄土高原的黄土为代表。而那些外貌与黄土相似,非风力搬运,由流水搬运沉积而形成的具有层理和砾石夹层的粉土状或次生黄土沉积物,只能称之为黄土状岩石了。那么,日常生活中随处可见的黄土,有着怎样不为人知的科学故事呢?

黄土与黄土高原

从大约距今260万年开始的第四纪,生物界的面貌已接近现代,在这260多万年的环境变迁中,地球上留下了各种记载环境变迁的印记。分布在中国北方黄土高原地区的黄土堆积,在系统记录第四纪260万年以来区域气候变化历史的同时,也记录了古地磁极性转换,以及地磁漂移等信息,是研究地球环境的理想对象。有人曾形象地指出,第四纪以来古气候环境的历史信息是藏在大自然用密码写成的一本本“秘笈”中的,其中一本是深海沉积物,一本是南极和格陵兰的冰盖,还有一本就是中国黄土高原的黄土。黄土高原上的黄土沉积是具有全球意义的研究对象,中国的科学家们正在一页一页地解释和读懂这本“黄土秘笈”。

中国境内的黄土主要分布在昆仑山、秦岭、大别山以北地区,并集中分布于北纬35°~ 45°范围内,以黄河中游的黄土高原为核心,面积约63.25万平方千米。黄土地带东以松辽平原的黄土为东北翼,西以新疆的黄土为西北翼,中以黄土高原为主体形成一个向南突出的弧形。此弧形西北端与东北端都可达到北纬48°附近,弧形主体在南面达到北纬34°左右。长江中游九江、黄冈、武汉一带仍有零星黄土分布,可以到北纬29.5°左右。四川西部和西藏东南部也有零星黄土分布。

黄土高原位于北纬34°~35°之间,海拔800 ~ 3 000米,东西长1 000余千米,南北宽750千米,地表黄土厚度一般50~80米。总面积约380 842 平方千米,黄河贯穿其中。在同一纬度,欧洲和北美的黄土地带构成全球的小麦和玉米带,西方人称之为“面包篮子(Bread Basket)”。黄土高原占据了我国陆地面积1/5,养活了全国1/5以上人口。这里水土流失严重,每年通过黄河输出的泥沙为16亿吨,是尼罗河30倍、密西西比河90倍。

九曲黄河万里沙,

浪淘风簸自天涯。

如今直上银河去,

同到牵牛织女家。

——[唐]刘禹锡

关于黄土高原空间范围,有几种不同意见。其一,强调自然单元的完整性,将黄土高原的范围界定在长城以南,秦岭以北,吕梁山以西,西界为青藏高原东缘;其二,强调地貌单元的完整性,重点看是否有黄土地貌,北界为长城,南界为秦岭,东界扩展到太行山以西,西界到日月山,包括日月山和青藏高原东缘之间的区域;其三,把整个黄土高原和黄河中游的整个水土流失联系起来,北界由长城扩展到阴山以南、西北以贺兰山为界线,南界依然是秦岭以北,以东扩展到仍有黄土分布的太行山东麓,西界为日月山以东,包括日月山和青藏高原东缘之间的区域。无论哪一种划分方案,黄土分布最连续,厚度最大、黄土地貌最典型的吕梁山以西、长城以南,秦岭以北、甘肃临夏以东这个中心地带是不变的,分歧的区域正是这个区域向四周辐射的过渡地带。通常大家在介绍黄土高原的范围时使用比较多的是“长城以南,秦岭以北,太行山以西,乌鞘岭以东”这种方案。其实,要认识和理解黄土高原,我们可以简单地将其分解为“黄土”和“高原”两个基本概念,把二者结合起来,就是覆盖着黄土的高原。当然不是所有分布着黄土的地域都属于黄土高原,也不是黄土高原范围内所有地域必定有黄土分布,即使在黄土高原的核心地区也有一些没有黄土保存的基岩山。

黄土高原的黄土颗粒细,土质松软,含有丰富的矿物质养分,特别利于农耕生产。但由于缺乏植被保护,加上夏雨集中,且多暴雨,在长期流水侵蚀下地面被分割得非常破碎,形成沟壑交错其间的塬、墚、峁等地貌景观,其中水土流失面积45.4万平方千米(水蚀面积33.7平方千米、风蚀面积11.7万平方千米),年均输入黄河泥沙16亿吨,是世界上水土流失最严重和生态环境最脆弱的地区。

黄土高原与极地和深海不同,它位于地球陆地表面,是迄今为止被发现的历时最长(约2 200万年)、最完整的古气候环境记录保存者。作为大自然留下的三个近代气候环境档案库之一,黄土高原的独特之处在于,这里可供科研的黄土极易获得,而且这里还生活着上亿的人口,他们拥有百万年的历史。他们的生活和未来的发展需要科学,他们需要认识自己在自然界所处的位置,需要了解祖先和自身所在的复杂的环境演化历史。

与众不同的黄土

黄土是优质的土壤,它不仅具备土壤腐殖层、淋溶层、淀积层三层的分层特征,还有其他土壤所不具备的独特品质。同时,黄土也是一种很肥沃的土层,对农业生产极为重要。然而,其植被稀少,水土流失,也给农业生产和工程建设造成了严重危害,需要科学治理。要科学地利用黄土,我们必须清楚黄土的特性。

黄土的特性很早就引起了科学工作者和工程技术人员的注意,并在长期的实践和研究中,已经把黄土的主要特性归纳为5个方面。

多孔性

由于黄土主要是由一些极小的粉状颗粒组成,在干旱、半干旱的气候条件下,这些颗粒之间结合得不是很紧密,通常情况下用肉眼就可以看到这些颗粒的大小、形状及其颗粒间形状不同的孔隙和孔洞。所以,通常有人将黄土称为大孔土。一般认为黄土的多孔性与成岩作用、植物根系腐烂和水对黄土的作用等有关,更重要的是与特殊的气候条件有关。典型的黄土孔隙度较高,而黄土状岩石的孔隙度较低。

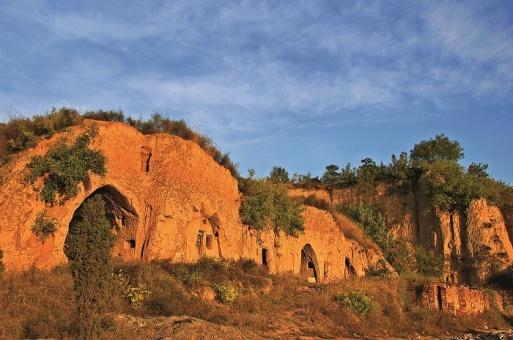

垂直节理发育

黄土地层分布区经常可以见到一些神奇的黄土崖与黄土柱,历经风雨而不倒。一向以脆弱著称的黄土,之所以会有这种特性,要归功于黄土中普遍发育的垂直节理。深厚的黄土层沿垂直节理劈开后,所形成的陡峻而壮观的黄土崖壁是黄土地区特有的景观。垂直节理发育,就是典型黄土和黄土状岩石所具有的普遍而特殊的性质。关于黄土垂直节理的成因,引起许多学者兴趣。目前较多研究认为,垂直节理的形成主要是由于黄土在堆积加厚过程中受重力影响,土粒间上下间距变得愈来愈紧密,而左右间距却保持原状不变。这样,水和空气即沿着抵抗力最小的上下方向移动,也就是说沿着黄土的垂直管状孔隙不断地作升降运动并反复进行,从而造就了黄土中垂直节理普遍发育。

层理不明显

凡是沉积岩一般都应该具有层理,无论任何成因的沉积岩,其形成都必然会经过沉积物逐步堆积的过程。黄土既然也属于沉积岩范畴,为什么层理却不明显或不清楚呢?很多学者把黄土无层理或层理不明显作为黄土风成的标志,而有层理的黄土则认为是水成的结果。如今,有人提出黄土无论是风成还是水成都应具有层理,其层理之所以不明显,首先,人们在观察过程中,注意力主要集中在黄土的孔隙性和垂直节理的显著特征上,忽视了对层理的研究;其次,黄土组成物质主要是尘土质物质,它们的成分和粒度相似,在每一次堆积过程中,由于没有明显的成分与间断影响,很难表现出分层的特性,即便有微弱的分层特性,因这些层理非常薄,用肉眼观察是很不明显的;另外,黄土崖壁经过雨水不断淋洗后,常常使表层黄土成泥浆糊状物涂于整个崖壁表面,因而,从外观来看,就再也看不清层理了,就像砖砌的墙壁经过泥浆粉刷再也看不到砖缝一样。这种说法是有一定道理的。

透水性

黄土透水性较强,而黄土状岩石透水性较弱;未沉陷的黄土透水性较强,沉陷过的黄土透水性较弱。黄土之所以具有透水性,这和它具有多孔性以及垂直节理发育等结构特点是分不开的。黄土的多孔性及垂直节理愈发育,黄土层在垂直方向上的透水性愈强,而在水平方向上的透水性则愈微弱。另外,当黄土层中具有土壤层或黄土结核层时,就会导致黄土层透水性不良,甚至产生不透水层。黄土高原因地表普遍被黄土所覆盖,造成整个黄土高原地区地表都比较缺水,这与黄土的透水性有着非常大的关系,仅有的大气降水很快都渗入了地下。

沉陷性

黄土经常具有独特的沉陷性质,这是其他任何岩石较少有的。黄土沉陷的原因多种多样,只有把黄土本身性质与外在环境条件结合起来考虑时,才能真正了解黄土沉陷原因。粉末性是黄土颗粒组成的最大特征之一。粉末性表明黄土粉末颗粒间的相互结合是不够紧密的,所以每当土层浸湿时或受重力作用影响,黄土层本身就失去了它的固结性能,因而也就常常引起强烈沉陷和变形。此外,黄土的多孔性,大气降水和温度变化以及人为影响,对黄土中可溶性盐类的溶解和黄土沉陷的数量与速度都有极大影响。

黄土的上述5种特性并不是互不相干的,而是相互影响、互为作用的,所以对黄土的特性必须全面综合地加以研究。

巨量的黄土从何而来 黄土是怎样形成的?

回答这个问题,可以用一个非常常见的自然现象——“沙尘暴”来进行解释。形象地说,黄土就是人们常见的、发生在我们身边的沙尘暴形成的。按照定义,沙尘暴是沙暴和尘暴两者兼有的总称。当大风把大量沙粒吹起来进入近地层形成挟带着大量沙粒的风暴时被称为沙暴;当大风把大量尘埃及其他细颗粒物卷入高空形成风暴时被称为尘暴。从沙尘暴的物质成分来看,它与黄土十分接近。黄土主要由粒径为0.01~0.05 毫米的粉砂级颗粒组成,成分包括石英(约占60%)、长石、云母等和少量重矿物,富含碳酸钙(7%~30%),黄土多为大孔隙、松软且具有湿陷性,近年来大量的科学研究证实,黄土是一种风成沉积物。沙尘暴严重时,几米之外不见景物,中等沙尘暴就能将小于20微米的浮尘搬运到3 000千米以远的地区。正是这样年复一年的沙尘暴作用,历经200多万年的堆积,在中国的中西部形成了一个“大土包”,这就是黄土高原。因此,“沙尘暴”并非今天独有,2 200多万年来,特别是260万年以来,沙尘暴从来都没有间断过,有些年代远古的沙尘暴比今天更为猛烈。

现代的科学家们大都赞同黄土的风成学说,风成学说认为黄土高原是大风吹送堆积而成。黄土高原西北部有土库曼斯坦境内的卡拉库姆沙漠,我国境内的塔克拉玛干、巴丹吉林、腾格里三大沙漠。在漫长的地质年代里,风把亚洲中心地带四大沙漠的细土吹扬到中国中西部,堆积形成黄土高原。

我国古代称沙尘暴类型的降尘为“雨土”,根据黄土地质学家们的研究资料,自1966年到1999年,174个气象台站共记录了60次能见度在1千米以内、中等严重程度、持续2天以上的沙尘暴。我国新疆、甘肃、青海、内蒙古等地经常遭遇这样的特大沙尘暴侵袭,2019年4月6日,新疆阿拉尔市,沙尘暴袭来,整个城市瞬间犹如转入黑夜,市区能见度只有十几米。地质历史上,特别是新生代以来,由于地球冷暖气候的频繁变化,每当寒冷干燥的冰河时代来临时,这种强大的沙尘暴更是家常便饭。近年来,人们对北方频发的沙尘暴非常关注,国家也投入了大量资金用于治理由于不合理利用国土资源而产生的沙尘暴源地和影响地,以保障我国经济社会可持续发展。

以近代沙尘暴作为黄土形成过程的参照来研究,黄土高原就是一个巨大的天然实验室。黄土的发生和沉降记录表明,黄土高原是一个积累了至少2 200万年、基本连续的实验数据的实验室,一个可供重建2 200万年以来黄土高原及其周边地区环境演变历史的实验室。黄土高原这个天然实验室的内容是什么呢?是研究今天干旱化的环境及过去和未来的景象,并为这个地区未来环境可能的演变提供科学的预测。黄土高原的风尘沉积(黄土和古土壤)可以直接指示其物质来源区的干旱化过程,风力搬运的动力学机制;沉积速率、粒度变化等气候指标还可以与其他两本“秘笈”中的章节相对应。它可以告诉我们黄土沉积的时空特征和规律,也就是它自己的“历史”,同时帮助我们解读其他两本“秘笈”。那么,是什么力量导致了如此强大的沙尘暴呢?它就是季风。

“季风”——搬运黄土的动力源

季风是由海陆分布、大气环流、大陆地形等因素造成的,以一年为周期的大范围对流现象。季风是大范围盛行的、风向随季节变化显著的风系,和风带一样同属行星尺度的环流系统,它的形成是由冬夏季海洋和陆地温度差异所致。季风在夏季由海洋吹向大陆,在冬季由大陆吹向海洋。

夏季大陆增热比海洋剧烈,气压随高度变化慢于海洋上空,所以到一定高度,就产生从大陆指向海洋的水平气压梯度,空气由大陆指向海洋,海洋上形成高压,大陆形成低压,空气从海洋吹向大陆,形成了与高空方向相反气流,构成了夏季季风环流。在我国为东南季风和西南季风,夏季风特别温暖而湿润。

冬季大陆迅速冷却,海洋上温度比陆地要高些,因此大陆为高压,海洋上为低压,低层气流由大陆流向海洋,高层气流由海洋流向大陆,形成冬季的季风环流,在我国为西北季风,变为东北季风,冬季风十分干冷。

喜马拉雅山的“助攻”

科学研究认为,在距今大约6 500多万年前的新生代早期,中国大陆东边是太平洋,北边的西伯利亚是浅海,南面的喜马拉雅山地区为与西边地中海相连的特提斯洋,温暖潮湿的海洋气流滋润着平坦的中国大陆。后来,印度大陆板块向北漂移与欧亚大陆板块碰撞,青藏高原被挤压抬升起来,喜马拉雅山开始长高,到了距今大约260万年前后,青藏高原已有2 000多米高了。这时东西走向的喜马拉雅山便挡住了印度洋暖湿气流的向北移动。久而久之,中国的西北部地区越来越干旱,渐渐形成了大面积的沙漠和戈壁。

同时,青藏高原的隆起大大改变了亚洲上空的大气运动,促使地球上最强大的亚洲季风系统形成,从西北吹向东南的冬季风与西风一起,将以百万吨计的细沙和粉尘从戈壁滩旋入天空形成沙尘暴,随风向东南而下,粗粒的先沉降下来聚成沙漠,细粒的则被飘移至黄河中下游一带沉积,200多万年以来,这种过程从来没有停止过。因此,整个黄土高原其实就是由几百万年来无数次的沙尘暴形成的。只有河南邙山一带的黄土,除了来自大西北的戈壁沙漠外,还有一部分是黄河携带的泥沙在邙山北部的华北大平原上沉积后被强大的西北风二次吹扬再沉积的结果。总之,是浩荡的西北风把西北地区戈壁、沙漠中的尘土卷上高空向东南运移,降落堆积于此形成黄土,再经水蚀、切割形成现今的黄土地貌。

因此,从中亚、蒙古等地顺着西北季风的风向,戈壁、沙漠和黄土的分布规律以及黄土高原黄土的矿物成分与本地基岩矿物成分不相同,却与中亚、蒙古等地的戈壁、沙漠矿物成分相同等事实证明,黄河流域的黄土是大风从中亚、蒙古等地的荒漠、戈壁吹过来的,是几百万年持续不断的沙尘暴的结果,这个看似玄奥的故事其实是科学的。

这些由风搬运而来的黄土在世界上普遍吗?

地球上黄土覆盖面积约占地球陆地面积的10%,集中分布在中纬度温带和沙漠前缘的半干旱地带,大致在北纬30°~ 55°左右和南纬30°~ 40°左右。中纬度地区气候以干旱、半干旱和温暖少雨有强烈季节变化为特点,而高纬度、低纬度地区少见黄土。

那么,为什么世界上的黄土大都分布在中纬度地区呢?

根据黄土形成的风成理论,地球的高纬度地区是寒冷的高压风源区,是黄土物质的吹扬区。中纬度地带气候温暖、草原发育、雨量不大、冲刷不强,便于黄土的沉积与保存。低纬度地区距风源已远,黄土风尘来源不多,加之雨量充沛,冲刷强烈,红土化作用盛行,不利于黄土保存。

哪里是中国黄土分布最厚的地方?

中国黄土以黄河中游陕西北部的泾河、洛河中下游地区厚度最大,一般厚100米以上,最厚可达200米或更多。

由黄河中游往西,黄土厚度逐渐变小,到柴达木和河西走廊一般厚10~20米,黄河中游往东,至太行山麓为10~40米,洛阳与郑州之间黄河南岸厚度猛增至100~170米。特别是马兰黄土,厚度达到70余米,是世界上厚度最大的马兰黄土分布区。这种厚度分布突变性增大现象的出现,恰好是黄河全线贯通,东流入海的旁证。黄河进入华北平原后,在出山口附近形成了巨大冲积扇,越过太行山的西北季风,再次吹扬起黄河出山口附近巨大冲积扇上的泥沙尘土,在黄河南岸附近降落,这种远距离与近距离双物源的叠加作用,使得邙山这个黄土高原最东南缘的黄土塬上沉积了世界上最厚的马兰黄土。

这就是中国黄土,一部重建260万年以来地球气候环境变化记录的最重要的档案库,它不仅造就了黄土高原,而且成就了黄河,哺育了五千年中华文明。然而黄土固有的特性,也使得这一神奇的高原,成为世界上水土流失最严重和生态环境最脆弱的地区,成为制约黄土高原和黄河流域高质量发展的重要因素。近年来,我国在黄土高原地区科学地实施了一系列生态保护措施,黄土高原正在发生着翻天覆地的变化。

小黄土、大科学,黄土与黄土高原的科学研究永远在路上。

(本文编辑:张佳楠)