1991年,邓小平在上海大众公司视察时说:“中国稀土资源世界第一,用处是多方面的。”一个美国朋友说,你们有这个宝,等于有中东的石油。可见,中国稀土在世界上的战略地位是非常高、非常重要的。稀土有优异的光、电、磁等性质,被誉为新材料的“宝库”。稀土在计算机信息技术、新材料、新能源、生物工程中有着广泛应用,是发展高科技产业必需的“战略元素”。

稀土英文为Rare Earth(简称RE或R),意思是“稀少的土”。稀土元素的氧化物(REO)既不溶于水,也没有金属光泽,与组成“土”的氧化物十分相似。早期的化学家们把既不溶于水,又不受加热影响的物质都称之为“土”,如称氧化铝为“陶土”,称氧化钙为“碱土”,称氧化钇为“钇土”。由于当时科学技术水平有限,发现的稀土矿物很少,人们只能制得一些不纯的、像土一样的氧化物,所以人们敬畏大自然,给这组氧化物取了一个十分有趣的名字——稀土。

实际上,稀土既不“稀少”,也不是“土”。例如铥(Tm 0.01 %)和镥(Lu 0.01 %),在地壳中的丰度比未被认定为稀有的元素,如锑(Sb 0.002%)和铋(Bi 0.0017 %)的还要高,在地壳中它们的含量并不稀少。另外,稀土元素的化学活动性仅次于碱金属和碱土金属,是一组典型的金属元素,稀土有正的电阻温度系数,例如,它们的粉末可以自燃,可用于制造电光弹、曳光枪弹和“打火石”。

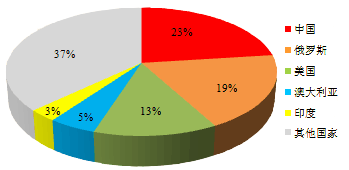

我国地域辽阔,拥有全球最丰富的稀土资源。据报道,我国稀土资源量曾占到全球稀土已知储量的80 %,生产占60 % ~ 90 %。主要内生稀土矿床有白云鄂博稀土矿、微山稀土矿和冕宁稀土矿,主要外生稀土矿床有离子吸附型稀土矿。为了更好地利用稀土资源,把稀土的资源优势转变为科技优势和经济优势,本文回顾了稀土元素是如何发现的,让大家初步了解稀土,以便更好地利用稀土。

钇和铈:破土而出

根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)给稀土元素的定义,稀土元素(Rare Earth Element,简称REE)是门捷列夫元素周期表中原子序数 57~71的15个镧系元素(La—Lu),外加电子结构与化学性质相似、原子序数分别为21和39的2个化学元素钪(Sc)和钇(Y)的统称。除钪(Sc)和钷(Pm)外,其他15 个元素常常共生。

稀土元素的发现史是一部科学家们不断试错、不断修正错误、努力顽强工作的奋斗史。

伊特比(Ytterby)是瑞典的一个村庄,靠近首都斯德哥尔摩,因其附近采石场发现了第一种稀土矿物而名扬天下。1787年,业余矿物爱好者,瑞典军官阿伦尼乌斯在收集矿物标本时,意外地发现了一种新的黑色矿物,并用村庄伊特比这一地名将其命名为伊特比矿(Ytterbite)。随后,他把这个矿物送给了好朋友,芬兰化学家加多林。1794年,加多林在分析这种矿物时,发现其中存在未知的既不溶于水、加热又不熔融的新元素氧化物,因其性状似土,故称之为“新土”。1797年,瑞典化学家埃克贝格确认了这种“新土”,将其称之为“钇土(Yttria)”,该元素被命名为Yttrium,汉语译名“钇(Y)”。为纪念加多林的发现,他把此矿物命名为加多林矿。

1751年,瑞典矿物学家克罗斯泰德在瑞典一个名叫瓦斯特拉斯的村庄附近,采集到一块红色的矿物,称之为“Tungsten”(瑞典语中意为“重石”)。这一种石头引起了科学家们浓厚兴趣。在古代,“重石” 被称为钨矿。1783年,科学家们把Tungsten这个名字给了新发现的金属元素钨。1803年,经过研究,德国科学家克拉普罗斯、瑞典化学家贝采利乌斯和黑辛格同时独立地从中分离出了一种“新土”。为了纪念1801年在火星与木星之间发现的矮行星谷神星(Ceres),将此“新土”命名为“铈土”,即氧化铈(Ceria),将“Tungsten”改名为硅铈石(Cerite)。自从发现钇和铈以后,化学家们就把它们统称为稀土元素。

钇和铈的发现意义重大。它们被发现后,科学家不断对这两种元素加以研究,陆续发现了其他稀土元素。钇和铈像两株“幼苗”一样,在科学家们的精心哺育下,最终长成两棵“参天大树”。

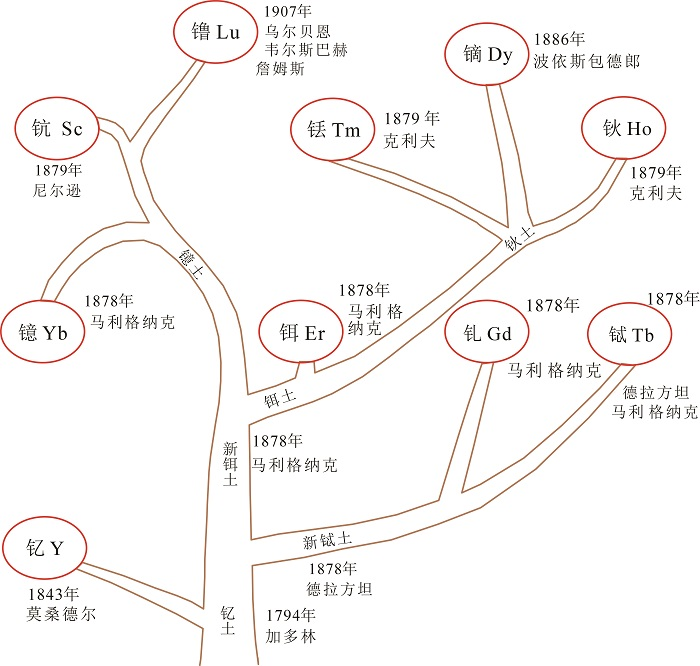

“钇树”:枝繁叶茂

1843年,贝采利乌斯的学生,瑞典科学家莫桑德尔对最初的“钇土”重新进行了仔细的分析研究。他发现“钇土”并不单是钇的氧化物,而是3种氧化物的混合物。除钇土外,他从中分别分离出两种新的氧化物,用伊特比村名(Ytterby)中的字母Erb和Terb把这两种新元素分别命名为Erbium和Terbium,汉语译名分别为“铒(Er)”和“铽(Tb)”。

在莫桑德尔分离出铒土和铽土后,1878年,法国化学家德拉方坦从莫桑德尔发现的“老铒土”中分离出一种新的“土”,称为philippium。但是,它没有获得科学家们认可。同年,瑞士化学家马利格纳克从莫桑德尔发现的“铒土”中分离出了一种“新土”,同样为了纪念首次发现稀土矿石的伊特比村,称之为镱土ytterbia,汉语译名“镱(Yb)”。

1879年,瑞典化学家克利夫在研究马利格纳克分离出镱土的铒土时,独立发现了一种新元素,为纪念其出生地瑞典首都斯德哥尔摩(拉丁语名为Holmia),将之命名为holmium,汉语译名“钬(Ho)”。同时,他发现“铒土”的元素原子量并非恒量;继续分离,得到新元素的氧化物,新元素称thulium,汉语译名“铥(Tm)”,这是为纪念传说中的世界极北之地——杜尔(Thule)。他认为,要分离出铥,困难并不亚于到达遥远而神秘的极北之地。

之后,法国化学家波依斯包德郎继续对钬土进行研究。1886年,他从氧化钬中分离出两种氧化物,经过研究,证实其中一种就是氧化钬。他还根据发现的新线索,判断还存在一种新的未知元素。为除去其中杂质,他经过多次重结晶,才得到这种新元素的氧化物,称这个元素为dysprosia,汉语译名“镝(Dy)”。它取意于希腊文dysprositos,希腊文的意思是“难以找到的”。

时间再往前推进,还有一条支线。在马利格纳克发现“镱土”一年后,瑞典化学家尼尔逊在分析采自斯堪的纳维亚(Scandinavian)半岛的加多林矿和黑稀金矿时,发现一种新元素的氧化物。尼尔逊用他故乡斯堪的纳维亚把这一种新元素命名为scandium,汉语译名“钪(Sc)”,从而发现了钪元素。克利夫在研究了钪的一些性质后指出,它就是门捷列夫根据元素周期表曾经预言的“类硼”元素。

这样,科学家们从氧化铒中先后分离出氧化镱、氧化钪、氧化钬、氧化铥以及氧化镝。除尼尔逊从马利格纳克的镱土分离出钪土外,镱土混合的问题仍然没有得到最终解决。1907年,法国化学家乌尔贝恩把马利格纳克的镱土分离成两个元素的氧化物,一种就是原来的镱土,另一种为新的“土”,为了纪念他的出生地Lutetia(巴黎的古老名称),他把这一个元素称为lutetium,汉语译名“镥(Lu)”。与此同时,韦尔斯巴赫也发现了这个元素,用5颗亮星组成的W形星座“仙后座”Cassiopeia将其命名为“镏(Cp)”(cassiopeium),仙后座代表着希腊神话中埃塞俄比亚皇后卡西欧佩亚。cassiopeium没有被接受,但是,德国人仍然把镥称为cassiopeium。

至此,从钇土中,科学家们先后分离得到了氧化钇、氧化铽、氧化铒、氧化镱、氧化钪、氧化钬、氧化铥、氧化镝和氧化镥总共9个稀土元素的氧化物。

经过科学家们的辛勤浇灌,“钇土”这一株昔日的“幼苗”已长成枝繁叶茂的“钇树”了。

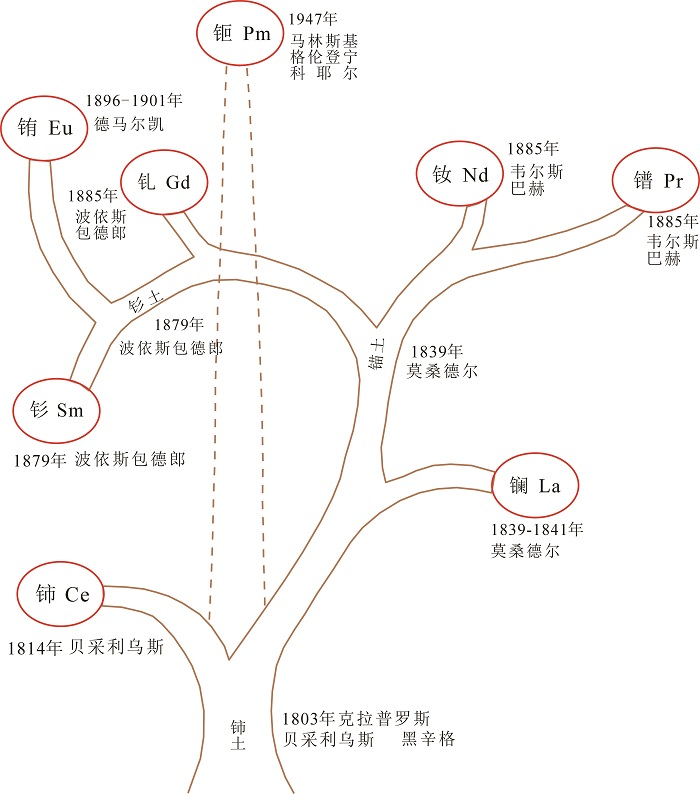

“铈树”:硕果累累

在克拉普罗斯和贝采利乌斯等人发现“铈土”36年后,1839 年1月,莫桑德尔注意到“铈土”中大多数氧化铈样品是不可溶的,而少部分可溶。他将硝酸铈加热,用稀硝酸处理一部分已分解的盐,从盐中发现一种不溶于稀硫酸的物质,由此推断可溶的是一种新元素的氧化物。他分别把这两个元素命名为“锚(didymium)”和“镧(lanthanum,元素符号La)”。“didymium”来自于希腊文“didymos”,意为“孪生子”。希腊文“Lanthano”在希腊语中是“隐藏起来的”,意思是隐藏于铈土中的新元素。

由于莫桑德尔这一重大发现,各国化学家开始特别注意从已发现的稀土元素中分离出新的元素。1879年,波依斯包德郎从北美洲发现的一种新矿物铌钇矿中成功提取出了“锚”。他用氨水处理“锚”,发现其溶液有两个阶段的沉淀物形成。他仔细研究第一阶段的沉淀物,认为它是一种新元素的氧化物,为纪念俄国人萨马尔斯基发现了铌钇矿(Samarskite),将其命名为samarium,汉语译名“钐(Sm)”。实际上,波依斯包德郎发现的钐仍然不纯。

萨马尔斯基发现铌钇矿后,稀土有了新来源,改变了许多化学实验室稀土原料严重短缺状况。铌钇矿的深入研究也带来“锚”的末路。

捷克化学家布拉乌勒尔是门捷列夫好朋友,也是元素周期律的热情支持者。从1875年开始,他就—直在研究莫桑德尔的“锚”。他发现,从莫桑德尔的“锚”分离出钐后,“锚”还可以分成两个组分,它们的分子量稍有差别。由于特殊原因,布拉乌勒尔于1883年完成这项试验后,终止了这一研究。1880年,马里格纳克对波依斯包德郎的钐进行了多次重结晶分离,从中分离出两个新组分,发现的两种新元素分别命名为γα和γβ。后来证实γβ和钐是同一元素。

1885年,韦尔斯巴赫从莫桑德尔的“锚土”中,分离出了镨和钕的氧化物。其中一种新元素命名为preseodidymium,汉语译名“镨(Pr)”。镨的英文名来源于希腊文prasios,原意是“绿色的孪生子”。这是因为镨和钕共生在一起,而且镨的氧化物氧化镨为浅绿色。另一种新元素命名为neodymium,汉语译名“钕(Nd)”,意为“新的孪生子”。

韦尔斯巴赫发现在加热氧化钍和氧化铈的混合物时会发出强光。根据这个现象,他发明了汽灯纱罩,这种纱罩遇到高温会发出长达6个小时以上耀眼稳定的白光。这种汽灯可抗三四级大风,小雨天气也可以使用,它让人们的夜生活更加方便,同时,绿色环保无污染。为了纪念韦尔斯巴赫的发明,人们用他的名字奥尔(Auer)称呼这种灯。现在,新的稀土节能灯的光效率是普通白炽灯的大约6倍。目前,我国的商场、宾馆和家庭已广泛地使用稀土节能灯。

同年,波依斯包德郎根据马利格纳克的新发现,制得纯净的γα,经过仔细研究后,确定它是一种新元素,为了纪念芬兰化学家加多林,他把这一种新元素命名为gadolinium,汉语译名“钆(Gd)”。马利格纳克对γα是否是一种新元素犹豫不决。当波依斯包德郎征求他对新元素命名的意见时,他既没有声称自己对钆发现的优先权,也没有声称对钆的共同发现权,而是爽快地同意波依斯包德郎意见。这是一个科学家的博大胸怀啊!

揭示“锚”奥秘的殊荣最终属于法国化学家德马尔凯。1901年,德马尔凯经过一连串艰苦的硝酸钐结晶分离工作,从波依斯包德郎的“钐土”中分离出了“锚”中最后一种新元素europium,意思是欧洲,汉语译名“铕(Eu)”。这样,从当时被认为是一种稀土元素“锚”中陆续分离出了钕、镨、钆、钐和铕。由于它们的发现,就不再使用“锚(didymium)”这一名称了。

经过科学家们的精心哺育,昔日的铈土“幼苗”已长成为硕果累累的“铈树”了。

“神奇家族”:结伴同行

稀土一族17个元素是如何被确认的?首先,这要归功于门捷列夫的元素周期表,它促成了稀土家族成员的诞生;其次,离不开元素同位素的发现,以及20 世纪初“X-射线”光谱分析手段的出现。

门捷列夫(1834—1907)生活在稀土元素发现的年代。1865年,英国化学家纽兰兹,按原子量大小,把当时已知的61个元素从小到大排列,发现每隔7种元素,便出现性质相似的元素,如音乐中的音阶一样,因此称为元素八音律。后来经过总结、改进,门捷列夫依照原子量,把已经发现的63个元素全部列入表中,制作出了世界上第一张元素周期表。1869 年,门捷列夫根据元素周期律,认为在硼族的铝之后、钇之前应该有一个原子量为44的元素。他把其称为“类硼eka-boron(Eb)”元素,预言了“类硼”元素性质。后来,门捷列夫对新元素的预言被证实了。1879年,尼尔逊发现了“类硼”元素——钪。经克拉夫验证和制纯,测定了其性质,证实了此新元素的性质与门捷列夫所预言的性质相符。由此可见,门捷列夫元素周期律是正确的。

19世纪80年代,门捷列夫的周期律在被广泛接受的同时,也面临着一些问题。那时,大多数稀土元素已被发现,可是,谁也不知道稀土元素究竟有多少个。在门捷列夫元素周期表中,钡与钽之间原子量的差是44。从元素原子量变化分析,钡与钽之间有一个相当大的空间留给了稀土元素,但是,稀土元素究竟有多少个?15个,17个,还是44个,这些都是有可能的。因此,当时有许多科学家受此鼓舞,期望着发现新的稀土元素。他们信心满满,从已知的稀土元素中寻找答案,不时地宣布发现新的稀土元素。然而,常常时隔不久,又不得不承认,这些发现是错误的。例如,钪的发现者尼尔逊和他的助手克鲁斯在1887年曾自信地报道:“钬可以分为4个组分,而镝则可以分为3个组分。”这样,钬和镝两种元素一下子变成7种。后来证明这是错误的。

1913年,荷兰业余物理学家布罗克提出,元素在周期表中排列序数等于该元素原子电子数。这一假说开始把元素在周期表中排列序数和原子结构联系起来,彻底动摇了门捷列夫和他同辈的固有概念。

后来,人们进一步发现了同位素。元素性质与原子核里质子数有关,与中子数无关。人们把质子数相同,中子数不同的同一元素互称同位素。20世纪40年代,伟大发现之一是铀核裂变。235U同位素在慢中子作用下,分裂成2块碎片,每一片都是周期表中一个元素的同位素。通过核裂变方法,科学家们可以制造出从锌到钆30多个元素的各种同位素。

20世纪初,出现了“X-射线”光谱分析,它对人类认识稀土元素起了极大的推动作用。经过“X-射线”光谱分析,确认了稀土元素共有17种。1913年,年仅25岁的英国物理学家莫塞莱利用阴极射线撞击元素晶体,产生“X-射线”,确定和比较各个元素的标识“X-射线”谱线波长。他研究发现,元素的性质是随着元素原子序数,而不是原子量的变化呈现周期性变化。而原子序数就是元素原子核的正电荷数。他由此推断,从原子序数为57的镧到原子序数为71的镥一共应有15个元素,这15个元素加上与之同族的钪和钇,共17个稀土元素。

科学没有国界,而科学家有祖国。在祖国需要的时候,年轻的科学家为他的祖国献出了年轻生命。1914年7月28日,第一次世界大战爆发,不久,莫塞莱辞去了牛津大学的工作,以志愿者身份入伍,成为了一名工程兵军官。1915年2月19日,加里波利战役爆发,英勇无畏的莫塞莱不幸死于战火,年仅27岁。因为莫塞莱阵亡,英国政府制定了新的参战资格政策,限制科学家入伍。至今,一些国家和地区还保留有限制科学家入伍的政策。相关专家预测,莫塞莱如果活到1916年,他将得到那一年的诺贝尔物理学奖。

“普罗米修斯”:光明使者

截至1906年,科学家们已经发现了16个稀土元素,只剩一个铈族元素尚未被发现。1914年,莫塞莱证实,在钕和钐之间存在原子序数为61的一个未知稀土元素。长期以来,通过各种方法,许多科学家在努力寻找这个“千呼万唤”不出来的稀土成员。

早在1885年,布拉乌勒尔在研究“锚”时,就注意到了钕和钐的原子量之间的差值比任何两个邻近稀土元素之间的差值都大得多。基于卓越的稀土知识,他在回忆1882年的工作后认为,在钕和钐之间,存在着性质变化上的不连续性,意味着在它们之间存在着一个未知的元素。但是,当时他没有仓促地下结论,直到1901 年,才在自己修改的元素周期表中明确地在钕和钐之间留下一个空格。1902年,他发现在所有相邻的镧系元素中钕和钐之间的差异是最大的。作为总结,他建议:“1902年,我预言61号元素是一个失落的元素”。

1926年,美国化学家霍普金斯和意大利科学家罗拉等人分别宣布发现了61号元素。考虑到工作分别在伊利诺斯(Illinos)大学和佛罗伦萨(Florence)大学进行的,它分别被命名为illinium和florentium。但是,这些发现未得到公认。

1940年,美国能源部艾默斯实验室学者斯佩丁提出离子交换分离法,改进了离子交换工艺,制备了千克级的纯净单一稀土。为了纪念斯佩丁在稀土工业应用的开创性贡献,稀土研究会专门设立了斯佩丁奖,奖励国际上对稀土科学技术研究有贡献的科学家。1947年,参与美国“曼哈顿计划”的科学家马林斯基、格伦登宁和科耶尔用离子交换法分离核裂变产物中的稀土元素。在美国田纳西州克林顿实验室,他们最终分离出了让人们望眼欲穿的原子序数为61的人工放射性元素。为纪念希腊神话中把火种带到人间的普罗米修斯(Prometheus),他们把该元素命名为promethium [汉语译名“钷(Pm)”],以示对普罗米修斯为人类带来火种的崇敬。

从前,人们曾认为在自然界不存在钷。1965年,科学家们报告了他们在地壳中广泛地搜寻钷的工作情况。功夫不负有心人,他们在地壳中找到了钷。芬兰伊拉米特萨处理了6 000吨磷灰石矿,获得了20吨可供研究用的稀土氧化物,回收9×10–12克钷。阿特雷普和枯荣达从不同的两批刚果沥青铀矿(1.2千克和1.5千克)中分离出钷,每千克沥青铀矿中仅含(4.4±1.3)×10–15克和(4.6±0.9)×10–15克钷,含量甚微。

从前后被命名过的近100种“稀土元素”中,科学家们陆续发现并确认了稀土的17种元素。其中,大部分稀土元素是欧洲的一些矿物学家、化学家、冶金学家等发现的。从钇土中发现了9种稀土元素,从铈土中发现了7种稀土元素。从1794年加多林发现钇土,到1947年马林斯基等人分离出钷,他们穷尽了当时多种技术手段,不怕麻烦、不辞辛劳地反复实验,直至发现全部17种稀土元素,这一探索、追寻之路,历经153年!

稀土元素的发现之旅是崎岖而耐人寻味的。在人类认识大自然的漫长旅程中,稀土元素这一包含17个成员的大家族,像一座座关着大门的迷宫,被智慧的人们一扇扇地打开了。我们站在一条时光纵轴上,透过历史之眼,回溯稀土发现之路,展望稀土广阔的应用前景。

人们常说,21世纪是光子的世纪。发展光子科技离不开稀土,因此,可以说,21世纪是各行各业大规模应用稀土的世纪。作为一种新材料,稀土在满足人们日益增长的美好生活的需求上应用广阔。可以想象,未来城市、未来交通、未来计算机通信、未来能源、未来航空航天……都有稀土的影子,它将引领许多领域的科技革命。

(本文编辑:张佳楠)