编者按

1971年2月2日,来自18个国家的代表在伊朗南部海滨小城拉姆萨尔签署了《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》(以下简称《湿地公约》)。为了纪念这一创举,并提高公众的湿地保护意识,1996年《湿地公约》常务委员会第19次会议决定,从1997年起,将每年的2月2日定为世界湿地日。

湿地滋润生命,在迎来2021年湿地日之时,让我们一起认识湿地,了解其在可持续发展进程中发挥的不可替代的作用。

湿地是地球上的土壤、水体和生命经过几十亿年发展进化的结果,是自然界最富生物多样性的生态景观和人类最重要的生存环境之一。湿地为人类提供了宝贵的生态家园,与人类的生存、繁衍、发展息息相关。从高山之巅到大海之滨,湿地无时无处不在为人类服务;从生命起源到社会发展,湿地无时无刻不在为人类做出贡献。

作为自然界最重要的生态系统之一,湿地与森林、海洋生态系统一起支撑起地球的生命大厦。湿地是众多生物的天然物种基因库,全球超过40%的植物和动物种类依赖湿地延续生命。被誉为“地球之肾”“天然水库”和“天然物种库”的湿地蕴含着巨大的经济效益,为人类提供了丰富的动植物食品资源。与此同时,湿地还为人类提供丰富的工业原料和能量来源。据联合国环境署2002年的权威研究数据显示,1公顷湿地生态系统每年创造的价值高达1.4万美元,是热带雨林的7倍,是农田生态系统的160倍。

鸟儿是湿地的精灵。人类通过观察鸟的生活从而开始了对湿地的认识和了解。直到今天,人类仍然在不懈追求着保护湿地的方法,以此为可爱的精灵留住家园。

鸟——人类与湿地关系的起点与终点。

作为水陆在时间和空间坐标上的交替界面区域,湿地在目睹了自然、生命变迁的同时,也见证了文明、历史的演变。湿地打开了艺术大门。湿地是鲜活丰富的文化,是充满诗情画意的地方,是艺术创作的源泉。从数千年前的洞穴壁画,到大量的音乐片段,以及众多的电影、文学作品无不表现出湿地对文化的影响;湿地产生了诸多无形和有形的文化遗产和景观。湿地是令人心驰神往的仙境,蕴藏了无穷的欢乐,不仅丰富着人们的生活,还增长了人类的知识和阅历。

有凤来栖

在自然世界里,湿地生态系统对于鸟类的重要性如同衣食住行对于人类社会的意义。

鸟是6 500万年前白垩纪物种大灭绝事件中的幸存者。每年的春天和秋天,人们都会看到或成队、或成团的鸟儿在天空中飞过。这些是鸟类中的候鸟。它们要在辛勤的旅途中度过大半生命旅程。候鸟需要湿地或森林等生态系统作为补充营养、越冬或繁殖的中转站和栖息地,湿地中的动植物成为迁徙鸟类的食物。世界上很多湿地,因为处在候鸟迁徙的必经路线上而成为自然保护区。值得一提的是,鸟类中长途迁徙的世界记录保持者是北极燕鸥。它们大部分时间都在飞翔,往返于北极与南极之间,每年的迁徙距离长达10万千米。

飞机和鸟,二者的外形都是流线型的,因此能够减少飞行中的空气阻力,即使是低速飞行时,在宽大的翼的辅助下也能保持平稳。飞机的动力、速度和飞行距离都远远超过鸟类,但是鸟类有许多与生俱来的技能,例如无须助跑就能起飞和着陆,这是飞机无法比拟的。

鸟类的外形千奇百怪,反映出它们各自不同的生活方式。不同形状的鸟喙,正好适合各种特殊的取食方式。鸟的飞行、站立、行走的姿势,以双足跳跃移动或是迈步向前,也与其生活方式密切相关。

鸟的新陈代谢速率远比哺乳类快,这是为了维持长时期的飞行,快速地补充养分。虽然鸟的肺部很小,但是却有薄薄的气囊贯穿全身,甚至延伸到较大的骨头中。这些气囊与肺相连,于是空气便能源源不断地单向流动,使得鸟类不论在呼气或吸气时都可以从血液中得到氧气。

鸟类比哺乳类更晚演化出来,且鸟的种类是哺乳类的两倍。就演化的多样性而言,鸟类可以说是最成功的动物之一。它们之所以能够利用各式各样的栖息环境,并发展出各种不同的生活方式,就是因为它们具有极高的适应力。鸟类的特长固然是飞行,但它们有的也能走、能跑,或停栖在枝条上;有的甚至还会爬壁,或擅长游泳。而我们人类就大不相同,只有步行,不会飞,游泳的能力也有限得可怜。

自古以来人类就欣羡鸟类的美丽与自由。音乐家最杰出的作品,敌不过春日清晨鸟儿的鸣唱;绘画上、陶瓷上以及彩色玻璃中最炫丽的作品,也往往在蜂鸟灿烂夺目的羽毛前大为逊色。固然现代飞机的飞行速度与续航力远超过鸟类,但是这种人造的飞机能够像捕食中的燕子那般自由地旋转翻身吗?或者像雀鹰那样原地鼓翼与急速俯冲吗?或者像信天翁那样毫不费力地御风而行?就是在海上运送,人类也需借助于昂贵的机器与船只的支援以及大量工程才能办到,而企鹅在海上每天都可以自如地游泳潜水几十趟。

早期的人们以鸟蛋为食物,用鸟骨制作骨针和各种工具,把鸟羽绑在箭杆上调整箭的方向。野鸡是其中最早被驯化饲养成食用鸟的一种,也就是遍布世界的家鸡始祖。在近代,养殖者利用灰雁驯化而来的家鹅、绿头鸭驯化而来的鸭类培育出数千种食用且具有高经济价值的禽类。人们还利用鸟羽制作扇子及书写用的鹅毛笔,鸭绒制作保暖舒适的羽绒被和羽绒衣,鸟粪可以作肥料;鸽子受过训练后可以传递信息,赛鸽则为人们提供了休闲的乐趣。

在鸟类世界中,湿地生态系统作为水鸟栖息地居于无可替代的地位,包括它们觅食、栖息、遮蔽、筑巢、繁殖、越冬、迁徙停歇等。湿地由于有了鸟而生动亮丽。每年春秋两季,鸟沿着南北半球进行几千、上万千米大迁徙,途中停歇和补充食物靠的就是迁飞路线上星罗棋布的湿地。中国土地辽阔,湿地面积大,是许多鸟类迁徙途中的越冬地、停歇地和繁殖地。

·斑尾塍鹬的周年生活·

斑尾塍鹬一年往返于澳大利亚或新西兰之间,行程超过25 000千米。一般认为,黄渤海沿岸湿地拥有广阔的潮间带滩涂,为斑尾塍鹬继续前往西伯利亚或阿拉斯加的飞行提供充足食物。所以,黄渤海湿地被称为“东亚—澳大利西亚鸟类迁飞路线的重要驿站”。

新西兰至黄海距离11 000千米,塍鹬需要飞行7天半的时间,在此过程中既不进食,也不停歇,一站到达黄渤海湿地,为下阶段迁飞补充营养,最终飞到目的地——阿拉斯加。

1月,斑尾塍鹬开始全身换羽,其背部带有深色的斑纹,但雌鸟羽毛稍微暗淡。

2月,斑尾塍鹬增重速度加快。在这期间它们利用一切机会觅食,存储大量脂肪。有些鸟在短短3周内体重增加了一倍。它们的消化器官也将缩小,心脏和胸肌增大,为即将到来的长途飞行储备足够的能量。

3月,当第一股高压气流越过新西兰时,就可以看到斑尾塍鹬迁离。不适宜的天气会使迁飞时间推迟,但不会推迟太长时间。鸟类迁徙的欲望极为强烈。最后,不论天气情况如何,体内的生物钟都会告诉它们必须启程。

3月中下旬至4月,数十万只斑尾塍鹬抵达黄渤海沿岸,它们在此地区停留约一个月时间,大量觅食,积聚脂肪,为前往俄罗斯西伯利亚远东地区或美国阿拉斯加繁殖地做好准备。

5月开始,斑尾塍鹬陆续离开黄渤海地区,几天以后到达西伯利亚远东地区或阿拉斯加。北极的夏季十分短暂,斑尾塍鹬在这短暂时间内需要完成求偶配对,之后繁殖;约在6月上旬产卵3~4枚,孵化期21~22 天;大部分在地面筑巢,并且将卵伪装得很好。

7月初,雏鸟出壳。雏鸟的绒毛颜色与周围环境极为相似,以防天敌。雏鸟出壳后一周之内走几千米寻找食物。待雏鸟羽翼丰满(4周)后,成鸟就要离开繁殖地。

9月初至10月,斑尾塍鹬陆续离开阿拉斯加,重返大洋洲。

气候变化的调节器和指示器

湿地与气候变化之间的关系是相互影响、相互作用的。作为温室气体的源和汇,在减缓气候变化影响方面,湿地主要起到温室气体管理和缓冲气候变化影响的作用。同时,气候变化对湿地的功能、面积和分布也产生着重要影响。湿地是气候变化的调节器和指示器。

湿地是全球最大的碳库。全世界湿地面积仅占地球陆地面积的6%,但却拥有陆地生物圈碳素的35%,碳总量约770亿吨,超过农业生态系统(150亿吨)、温带森林(159亿吨)和热带雨林(428亿吨)之和。温带和热带泥炭地是碳储量最高的湿地,其储存的碳总量约为540亿吨,占全部湿地碳储量的70%左右。

如果温度升高、降雨减少或土地管理措施引起湿地土壤变化,湿地固定碳的功能将大大减弱甚至消失,湿地将由“碳汇”变成“碳源”。湿地中有机残体的分解过程中产生大量的有机气体,其中最主要的是温室气体二氧化碳和甲烷。这些温室气体源源不断地释放,直接进入大气中。据了解,全球天然湿地每年释放的甲烷约为10~20亿吨,全球水田每年甲烷的释放量约为2亿~15亿吨;它们分别占全球总释放量的22%和11%。从全球角度看,如果沼泽全部排干,则碳的释放量相当于目前森林砍伐和化石燃料燃烧排放碳量的35%~50%。大气中二氧化碳和甲烷等温室气体积累会加强温室效应的影响而使地球表面温度逐年上升,从而对全球气候产生重大影响。

在湿地影响气候变化的同时,气候变化又对湿地产生了重大的影响。主要包括:水循环变化对内陆湿地的影响;海水温度升高、海平面上升对沿海湿地和珊瑚礁的影响以及其他气候变化对与湿地相关的农业生产的影响,同时也包括由于气候变化影响人类活动进而间接影响湿地。许多湿地类型是全球气候变暖的指示器,如红树林、珊瑚礁、泥炭层湿地等。

全球气候变暖导致海水温度升高、海平面上升及风暴活动频繁,进而对滨海湿地产生重大影响。海平面上升会导致许多河口、海岸滩涂、红树林等湿地淹没。海水温度上升导致地表寒带的泥炭冻土溶化,加速分解消失,又进一步加速了全球气候变暖的进程。全球气候变暖导致地表—大气的水平衡失调,许多珍稀濒危动植物将会灭绝,生物多样性也会减少。

气候变化改变着人类活动,从而对湿地产生了很大影响。由于气候变化影响地区、特别是干旱和半干旱地区的水循环,降水减弱、干旱发生的频率与持续的时间增加。人类对干旱的应对通常是加大对淡水的利用,以满足城市与农业用水。这将会导致河流流量的减少,湖泊的消失,以及水位更大幅度的波动,从而导致湿地功能的下降和退化,进一步加大了对湿地的压力。

湿地影响着气候,是气候的调节器;气候也影响着湿地,湿地是气候变化的指示器。湿地是极为重要的生态系统,保护与合理利用湿地的目标如不考虑气候变化,则不可能实现。如果湿地不断退化和丧失,将加速全球气候变化。保护和恢复湿地生态系统是减缓全球气候变暖的重要措施之一。

淡水之源

水,孕育了万物,是人类生命的源泉。正是因为有了水,才有了各种生物的新陈代谢,才有了人类的繁衍生息,才有了生机盎然的大千世界。然而,我们人类居住的地球表面,供人类生存的淡水仅有2%左右,而所有淡水中的85%又储存于两极冰川与永久性的“雪盖”之中。湿地在输水、储水和供水方面发挥着巨大作用,其最重要价值之一就是涵养水分、净化水质、储蓄淡水资源。河流、沼泽与湖泊等湿地为无数生命提供了生存栖息地和家园。湿地是生命之水的源泉。

人类生活用水、工业用水和农业用水的水源主要来自湿地。湿地是地球上淡水的主要储存库,具有提供淡水、补充地下水的能力。中国湿地维持着约2.7万亿吨淡水,占全国可利用淡水资源总量的96%。除直接供水外,湿地还具有重要的间接供水能力,间接供水是通过对地下水水位和河川径流的控制补给来实现的。面积广大的湿地是一定区域范围内地下水的基础,对其周围地下水位起着稳定作用。湿地可增加大气中的含水量,而大气再以降雨的形式将空气中的水分降回地表,形成的水流可以从湿地移至地下土层,来补给地下水。当地下水充足时,湿地水流向上移动变为地表水,以此来排出地下水,调节河川径流,从而对地表水及地下水的天然优化配置起到一个屏障作用。在地表水向地下水转化的过程中,湿地能够通过保持营养、沉积污染物而起到净化水源的作用,使水质天然优化,并可防止有价值的沉积物被冲到江河中,从而维持水的良性循环,促进水资源的可持续利用。

由于湿地在降解污染和净化水质方面的强大功能,湿地被誉为“地球之肾”“天然净水器”。湿地能够调蓄洪水,减轻洪涝灾害。湿地在多雨季节和河流涨水季节,可以分流过量的水分,调节河川径流,补充地下水,削减洪峰,均化洪水,减轻和控制洪涝灾害,维持区域水平衡。它们能够像海绵一样,吸足、储存起过量的水分。在枯水季节,湿地则可将洪水期间容蓄的多余水量,向下游或周边地区排放,起到抗旱和缓解下游用水紧张的作用。在处理水的过程中,湿地往往表现出比江河更大的消洪抗灾能力,而不像一般的江河,雨大时泛滥成灾,无雨则干枯见底。

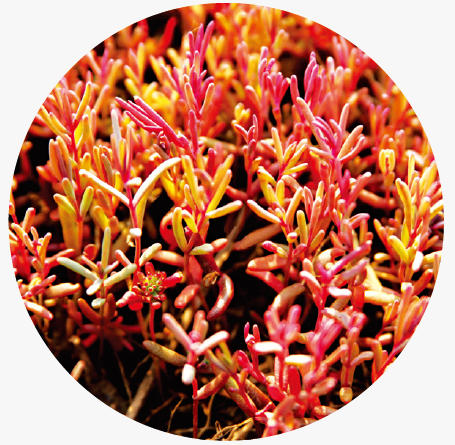

湿地还起到防浪促淤作用。对于沿海滩涂和河湖滩地而言,无论是海浪还是湖浪或是河水激流,使河湖、沿海堤岸以及附近滩涂、滩地上的农田、鱼塘、盐田甚至村庄,都会因冲刷或冲击作用而遭到不同程度的破坏。天然湿地植被具有减缓水流流速、削弱水流冲力的作用,在生长有大量红树林、苇丛、碱蓬草等湿生、水生植物的河湖海岸湿地地区,湿地植被可起到固堤护岸和保护农田、鱼塘、村庄的作用,因此湿地又被誉为“海岸卫士”……

水环境是人类健康安全的关键。如果没有健康的水环境,人民群众的饮水安全,还有城市灾害的防治及人居环境、投资环境的改善都无从谈起。农村和城市的水循环是国家循环经济最主要的组成部分之一。湿地保护与合理利用是解决淡水危机不可分割的部分。不论是在数量上还是在质量上湿地都是淡水的供应者,所以维持淡水湿地的健康意味着保护淡水供应。为此,《湿地公约》曾多次以水作为世界湿地日的主题——2002年世界湿地日的主题是“湿地:水、生命和文化”,2003年的主题确定为“没有湿地就没有水”,2013年则为“湿地与水资源管理”……提醒人们关注淡水的同时,也要关注湿地。《湿地公约》也相信湿地生态系统作为淡水的来源应该是所有水资源整体管理战略的出发点。保护好湿地的健康,确保淡水资源和大量食物来源的安全,是保持全球可持续发展的关键之一。人类的命运和湿地的命运息息相关,保护好湿地的健康,确保淡水资源的安全,是保持全球可持续发展的关键。

遍及全球的湿地

巴西亚马孙河口波涛汹涌、气势磅礴;加拿大大草原上的水泡如绿地毯上点缀的繁星,使人目不暇接;俄罗斯西伯利亚的寒带沼泽无边无际,难以涉足;非洲的维多利亚湖畔河流纵横、沼泽密布;澳大利亚的卡卡渡国家公园山水相映,海岸盐沼、河流和淡水沼泽交相辉映,妙趣横生,令人流连忘返,绚丽斑澜……

湿地广泛分布于世界各地,是大自然赐予人类的生态家园。从炎热的赤道到寒冷的极地,从高耸的高原到低洼的海岸地区,从干燥的沙漠到湿润的热带雨林,从辽阔草原到茫茫原始森林,从人烟稀少的戈壁滩到喧嚣繁华的城市,到处都可看见湿地美丽的身姿——沿海的泥岩滩涂、山间的沼泽泥潭、河道的湖泊港汊、溪流的芦苇浅滩、珊瑚礁、红树林、水稻田……无论你是在河边垂钓,还是在湖泊荡舟;无论是经过一片稻田,还是进入保护区观鸟,湿地就在身边。

据统计,全世界天然湿地面积约有573万平方千米,占地球陆地面积的6%。在全球湿地中红树林约有24万平方千米,珊瑚礁约有60万平方千米。湿地在热带与寒带分布较多,分别约占湿地总面积的30.9%和29.9%,亚热带约占25%,寒温带大约11.9%,另有2.3%分布在其他区域。湿地在北半球分布较为广泛,尤以加拿大、美国、俄罗斯、中国、芬兰和瑞典等国湿地面积较大。

类型丰富的中国湿地

中国是世界上湿地资源最丰富的国家之一。中国湿地面积辽阔,类型多样,在世界湿地资源中占有重要地位。辽阔、丰富、多样的中国湿地资源,在维持自然生态平衡、保护生物多样性、蓄洪防涝抗旱、发展农牧渔业生产、提高工业生产原料、安置移民人口和缓解人地矛盾等方面,一直发挥着重要的作用。据第二次全国湿地资源调查,中国湿地面积53.60万平方千米,占全国国土面积5.58%的湿地,生态系统总价值高达7.8万亿元。在中国境内,从寒温带到热带,从沿海到内陆,从平原到高原山区都有湿地分布——东至东部沿海滩涂和黑龙江三江平原沼泽湿地,西至新疆帕米尔冰雪高原边缘的湖泊湿地,南至南部沿海的红树林和南海的珊瑚礁,北至内蒙古和新疆沙漠地区的坎儿井和内陆咸水湖,构成了丰富多样的组合类型。

中国湿地可分为8个主要区域,即东北湿地、黄河中下游湿地、滨海湿地、长江中下游湿地、东南和南部湿地、云贵高原湿地、西北干旱湿地和青藏高寒湿地。中国东部地区河流湿地多,东北部地区沼泽湿地多,而西部干旱地区湿地明显偏少;长江中下游地区和青藏高原湖泊湿地多,青藏高原和西北部干旱地区又多为咸水湖和盐湖;海南岛到福建北部的沿海地区分布着独特的红树林和亚热带及热带地区人工湿地。青藏高原具有世界海拔最高的大面积高原沼泽和湖群,形成了独特的生态环境。类型多、分布广、区域差异显著、生物多样性丰富是中国湿地的显著特点。

据调查,在中国现有湿地中,共有沼泽湿地、湖泊湿地、河流湿地和滨海湿地等4大类自然湿地及人工湿地。《湿地公约》划分的42类湿地,在中国均有分布。其中:沼泽湿地有21.73万平方千米,以东北三江平原、大兴安岭、小兴安岭、长白山地、四川若尔盖和青藏高原为多;湖泊湿地有8.59万平方千米,主要划分为长江及淮河中下游、黄河及海河下游和大运河沿岸的东部平原地区湖泊,蒙新高原地区湖泊,云贵高原地区湖泊,东北平原地区与山区湖泊等五大区域;河流湿地10.55万平方千米,受地形和气候影响,中国河流湿地在地域上分布很不均匀,绝大多数河流分布在东部气候湿润多雨的季风区;滨海湿地5.8万平方千米,主要分布于沿海各省,以杭州湾为界,杭州湾以北除山东半岛、辽东半岛的部分地区为岩石性海滩外,多为沙质和淤泥质海滩,由环渤海滨海和江苏滨海湿地组成,杭州湾以南以岩石性海滩为主,主要河口及海湾有钱塘江杭州湾、晋江口泉州湾、珠江口河口湾和北部湾等。人工湿地6.75万平方千米,主要分布于水利资源比较丰富的东北、长江中上游、黄河中上游以及广东省等地。

人与自然和谐共存的家园

我国生态系统复杂多样,以草地、森林、湿地、农田和荒漠为主,占全国陆地总面积的82.8%。受气候、地理条件影响,我国生态环境脆弱,对人类活动的干扰十分敏感。同时,悠久的历史、巨大的人口数量和高速的经济发展导致的高强度资源开发,对我国森林、草地和湿地等自然生态系统造成了巨大影响,生态系统退化成为我国经济社会可持续发展的主要问题。党的十八大以来,各级政府高度重视生态环境保护,启动并实施了主体功能区规划、天然林保护、退耕还林还草还湿,重点生态功能区生态转移支付,以及三江源生态恢复、京津风沙源治理、岩溶地区石漠化综合治理工程等一系列生态环境政策与生态保护、生态恢复与生态建设工程。2018年,党中央国务院为加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,提供高质量生态产品,推进美丽中国建设,就建立以国家公园为主体的自然保护地体系做出英明决策。这是贯彻习近平总书记关于生态文明思想的重大举措,是党的十九大提出的重大改革任务。自然保护地是生态建设的核心载体、中华民族的宝贵财富、美丽中国的重要象征,在维护国家生态安全中居于首要地位。

湿地是珍贵的自然资源,也是重要的生态系统,具有多种不可替代的综合服务功能。我国政府把保护湿地作为对维护生态安全、应对全球气候变化和可持续发展进程中的一项重要举措。

通过思考如何保护湿地生态系统,科学合理利用湿地资源,充分发挥湿地的生态、经济和社会效益,为人们提供游憩的场所,享受优美的自然景观,使其成为集生态旅游和生态环境教育为一体,具有湿地景观兼有物种及其栖息地保护功能的复合体。充分展现湿地典型景观,优美自然风景,供人们观赏、旅游、娱乐、休息或进行科学、文化、教育活动。综上,给湿地安个家,在城市或城镇建设湿地公园是湿地保护与宣传教育最好的方法之一。

湿地公园的指导思想是“保护湿地景观、合理开发资源、创造人与文化、自然和谐”。建设湿地公园要以不消耗资源为最大前提,着重发展非资源消耗型的旅游观光、休闲游憩、度假等服务业,有着开发利用的最大空间。在湿地公园的建设管理中,维持湿地生态系统、湿地观光休闲、环境科普教育是同等重要的。通过生态旅游、科普宣传等活动,使人们更加接近大自然,了解和感受大自然,在旅游休闲的同时,学到相关知识,增强环保意识。

建设湿地公园,需要具备的基本要素是要具有典型性、代表性的湿地自然景观,其文化传统习俗非常鲜明;具有依法确定的管理范围,其湿地资源权属清晰;具有相当完善的旅游设施和健全完善的管理机构,以保证游人来到湿地公园感到舒适、愉悦和安全,使游人感到物超所值,不虚此行。

湿地作为生命的摇篮,是人类历史文明的源头,也是传承人类文化的载体。人类渔樵耕读的生活方式,赋予了湿地深厚的文化底蕴和独特的文化形态。湿地具有鲜明的文化特征,以其特有的美学、教育、文化、精神等功能,涵盖了音乐、艺术、文学等方面,湿地是鲜活丰富的文化,是人类艺术创作的源泉。湿地是一部内容丰富、包罗万象的教科书,一座取之不尽、用之不竭的精神宝库。

(本文编辑:王依卓)