它,横亘在亚洲中心,平均海拔4 000米以上,与周边地区有巨大的地势差,水汽拦截作用显著,是北极和南极之外最大的淡水储备库,是冰川、湖泊、多年冻土和江河源头的主要聚集区,是我国甚至亚洲水资源产生、赋存和运移的战略要地,被亲切地称为“亚洲水塔”。

储量可观的冰川

由于青藏高原的海拔很高,又有着连绵的山脉,山地效应显著,拦截了大量的水汽,深刻影响着青藏高原及周边地区的降雨分布情况,从而形成了大量冰川。实际地球上中低纬度地区的冰川也确实主要集中在高原上。据统计,目前青藏高原发育有现代冰川36 000多条,主要包括喜马拉雅山现代冰川、念青唐古拉山现代冰川、昆仑山现代冰川、喀喇昆仑山现代冰川、横断山现代冰川、唐古拉山现代冰川、冈底斯山现代冰川、羌塘高原现代冰川和祁连山现代冰川。

这些冰川覆盖面积约4.9万平方千米,占全国冰川总面积的80%以上,是除南北极以外的最大冰盖聚集区,累计冰储量达4 000立方千米以上,多年平均融水量约为350亿立方米,在青藏高原水资源总量和冰水循环中占有重要的地位。

·第三极·

在我们人类赖以生存的地球上,不只有南极和北极,还有被称为第三极的青藏高原。它南起喜马拉雅山南缘,北至昆仑山、阿尔金山和祁连山北缘,西部为帕米尔高原和喀喇昆仑山,东及东北部与秦岭山脉西段和黄土高原相接;介于北纬26°00′~39°47′,东经73°19′~104°47′之间;总面积约250万平方千米;绝大部分在我国境内,主要涉及西藏全部和青海、四川、新疆、甘肃、云南的部分地区。

·群山成围·

青藏高原容纳了世界上最多的大型山脉,如世界上最大的山脉——喜马拉雅山脉,还有诸如昆仑山脉、祁连山脉、横断山脉等在地理上具有重要意义的山脉。这些山脉分布在青藏高原的外围边界,使得青藏高原的轮廓看起来格外清晰。

数量庞大的湖泊

青藏高原的另一个重要特色就是湖泊众多。据统计,目前整个青藏高原上面积大于1平方千米的湖泊有1 236个;湖泊面积合计约4.74万平方千米,占全国湖泊总面积的45%以上,储存了大量的水资源。近年来,由于气候变暖,青藏高原的湖泊数量和面积均有迅速增加的趋势。

这些湖泊主要靠周围高山冰雪融水补给,而且大部分都是自立门户,相对独立。著名的有青海湖,位于青海省境内,为断层陷落湖,湖面面积为4 456平方千米,海拔3 175米,最大湖深达38米,是我国最大的咸水湖;色林错,位于西藏境内,为构造湖,海拔约4 530米,目前面积已超过纳木错,“长大”成为我国的第二大咸水湖;纳木错,湖面海拔4 718米,为世界上海拔最高的大型湖泊;班公错,是国际性湖泊,我国境内约占68.5%,是一条典型的河道型湖泊,呈近东西走向,湖面海拔约4 243米,湖水由东向西逐渐从淡水过度到咸水;扎陵湖、鄂陵湖是青藏高原为数不多的大型淡水湖,为黄河源区姊妹湖,呈“西扎东鄂”之分布(其中扎陵湖湖面海拔4 293米,面积526平方千米,平均水深8.9米;鄂陵湖湖面海拔4 268.7米,面积610.7平方千米,平均水深17.6米)。

我国科学家于2020年初对折多山顶50多个湖泊进行了调查分析。这些湖泊主要接受折多山顶的冰雪融水补给,湖面面积介于0.01~0.05平方千米之间。调查发现,仅其中一个汇流面积3.47平方千米、湖面面积0.02平方千米的小湖,溢出口流量便可达到1.64万立方米/天。

·冻土·

冻土是指零摄氏度以下含有冰的各种岩石和土壤。按照封冻时间一般可分为短时冻土(数小时/数日以至半月)、季节冻土(半月至数月)以及多年冻土(又称永久冻土,持续二年或二年以上的冻结不融的土层)。它是一种对温度极为敏感的土体介质,含有丰富的地下冰。

·增长的高原地下水·

青藏高原地下水资源丰富,近年来地下水资源量总体上呈现增加趋势。区域内主要涉及的西藏自治区、青海省、四川省地下水资源总量合计约为2 165亿立方米,约占青藏高原水资源总量的28%左右。

分布广泛的冻土

青藏高原被称为“最后的净土”。事实上,这片“净土”的很多土壤都是冻土。青藏高原拥有世界中低纬度地区分布范围最广的多年冻土区,多年冻土面积在120万平方千米以上,占全国冻土面积的70%以上,蕴含的地下冰储量相当可观;尤其是在唐古拉山以北、昆仑山以南区域广泛连续分布,且具有垂直分带性和纬向变化规律,由北往南冻土分布下界在海拔4 150~4 680米之间变化,纬度每降低1°,冻土下界升高约80~100米。此外,青藏高原东西向跨度也足够大,其经度上存在的地势和气候的差异,也造成多年冻土分布规律有所差异。

丰富的地下水资源

地下水在青藏高原水资源总量中具有不可忽视的地位。青藏高原的地下水在补给区主要接受大气降水、冰雪融水的补给,沿岩溶孔洞、构造裂隙、松散孔隙等渗流通道流动,最终在高原山谷或邻近盆地以泉水、侧向补给河水与湖泊的形式排泄。

中外科学家曾基于GRACE卫星重力观测数据并结合大尺度水文模型、地面观测以及航空遥感等数据对青藏高原及周边地区地下水储量进行了评估计算,认为在2003—2009年期间,每年增加量为(186±48)亿立方米,相当于三峡水库175米水位时近一半的库容量。

另外,青藏高原的地热资源丰富,具有热田多、分布广、热储量高的特点,并多以温泉的形式显示。地下水在地形梯度的驱动和导热导水活动断裂的控制下,循环深度可达1~2千米,并可能携带地热能出露地表,形成温泉。目前已知青藏高原的温泉多达600余处,特别是藏东南地区沿雅鲁藏布江两侧,大量的高温沸泉、间歇泉和喷气孔广泛分布。

亚洲大江大河的发源地

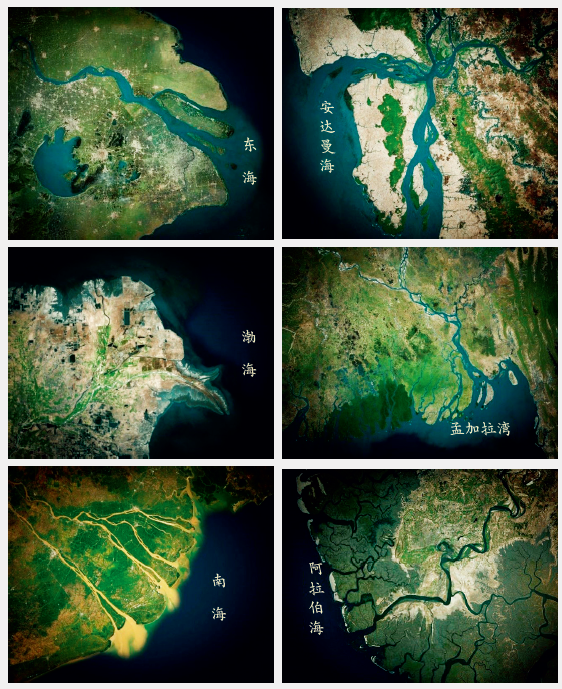

正是因为拥有了冰川-积雪-湖泊-冻土-陆地一套完备的系统,因此青藏高原能够对河川径流起到很好的调节作用,哺育了亚洲的10余条大江大河,是名副其实的万川之源。我们所熟知的长江、黄河便发源于此,而且长江水量的25%、黄河水量的49%均来自于青藏高原。青藏高原也是东南亚、南亚,甚至中亚地区众多江河的发源地,这些大江大河从青藏高原出发,源源不断地流向四面八方,生生不息。

长江,全长6 300千米,发源于唐古拉山,最后注入中国东海。

黄河,全长5 464千米,发源于巴颜喀拉山,最后注入中国渤海。

澜沧江—湄公河,全长4 350千米,发源于唐古拉山,最后注入中国南海。

怒江—萨尔温江,全长2 400千米,发源于唐古拉山,最后注入安达曼海。

雅鲁藏布江—布拉马普特拉河,全长2 900千米,发源于喜马拉雅山,于孟加拉国境内与恒河汇合后最终注入孟加拉湾。

恒河,全长2 510千米,发源于喜马拉雅山,最后注入孟加拉湾。

狮泉河—印度河,全2 900千米,发源于喜马拉雅山,最后注入阿拉伯海。

不仅以上列举的江河发源于青藏高原,它们很多支流的源头也都在该地区。以青藏高原为中心,这些河流呈放射状向四周扩散,这种现象在地理上实属难得。

千山之巅,万水之源。巍巍青藏高原蕴藏的水资源十分丰富,滋养和哺育了20多亿的人口,无愧于“亚洲水塔”称号。然而其又非常脆弱,近年来全球变暖,青藏高原尤甚,是全球气候变暖最强烈的地区之一。随之而来的是冰川退缩、湖泊增多、洪水灾害频发、冻土面积减少等等,这一系列问题无不在提醒我们保护“亚洲水塔”已刻不容缓。事实上,作为行走在青藏高原的地质工作者,我们已经在行动!相信在将来,青藏高原仍然会是亚洲独一无二的“水塔”。

本文由“川西—藏东地区交通廊道活动构造与地质调查(编号:DD20201123)”“川藏铁路水文地质与地热地质调查评价(编号:DD20211374)”项目联合资助。

(本文编辑:王依卓)