党的十九届四中全会上提出“全面建立资源高效利用制度,实行资源总量管理和全面节约制度”,这为土地利用和管理定下了总基调。近年来,“全生命周期管理”的命题也为土地工作者提出了更高的工作要求。

土地是人类赖以生存和生活的基础,也是最珍贵的自然资源和最宝贵的物质财富。对于人口数量庞大的中国来说,土地资源绝对数量大、人均占有量少,类型复杂多样、耕地比重小的现状,始终是土地利用和管理工作道路上最为现实的难题。

土地管理40年

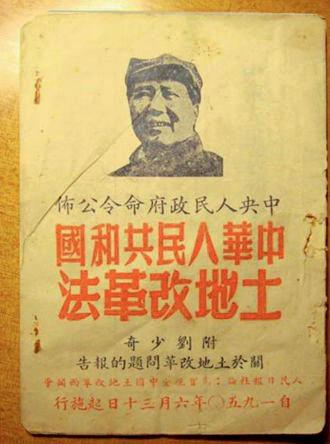

土地管理工作在我国开展已有40余年。自1978年改革开放以来,土地管理领域具有标志意义的重大法律、政策、制度的出台,都与当时的阶段背景密切相关。我国对土地使用和管理制度的改革大致经历了以下3个阶段。

第一阶段:20世纪80年代初,农民作为家庭联产承包责任制的最初受益者,经济宽裕了,传统观念就是建房,但当时相关的法律几乎是空白的,所以,大量占用耕地作为宅基地的现象非常普遍,并成为那一阶段土地管理的主要矛盾。在这一背景下,伴随而生一个重大法律事件,就是1986年国家正式颁布了《中华人民共和国土地管理法》,自此,奠定了我国土地管理的基本法律基础。

第二阶段:20世纪90年代初,在我国南方发生“炒地皮”热,大量的“烂尾楼”随处可见。这种状况,是那一阶段土地管理领域乱象的突出表现。党中央、国务院于1997年下发著名的11号文件,冻结占用耕地审批,清查非农业建设用地。这是那一阶段最高规格的政策应对措施,也是迄今为止在土地管理领域,由党中央下发文件的唯一一次。

与此同时,国家还颁布了如《中华人民共和国公司法》(1993年)、《中华人民共和国担保法》(1995年)、《中华人民共和国拍卖法》(1996年)、《中华人民共和国合同法》(1998年)、《中华人民共和国招标投标法》(1999年)等一系列涉及国有土地使用权市场的相关法律。目前,我国的国有土地有偿使用法律制度正处于不断完善的阶段。

第三阶段:进入2000年后,大面积圈占耕地进行各种形式的开发区、园区建设。如果说农民建房属于个人行为,倒卖地皮的是某些经济实体,那么大量圈占土地搞园区、开发区建设,就是以地方政府为主导了。为此,自2003年起,全国范围内的土地市场治理整顿开始了。国家土地督察制度,就是在这样的背景下诞生的。

2004年10月,国务院颁布的《关于深化改革 严格土地管理的决定》首次提出,“完善土地执法监察体制,建立国家土地督察制度,设立国家土地总督察,向地方派驻土地督察专员”。

2006年7月,国务院办公厅下发了《关于建立国家土地督察制度有关问题的通知》,设立国家土地总督察及其办公室,向地方派驻9个国家土地督察局。

2006年8月,国务院在《关于加强土地调控有关问题的通知》中再次强调,“国家土地督察机构要认真履行国务院赋予的职责,加强对地方人民政府土地管理行为的监督检查。对监督检查中发现的违法违规问题,要及时提出纠正或者整改意见。对纠正整改不力的,依照有关规定责令限期纠正整改。纠正整改期间,暂停该地区农用地转用和土地征收。”

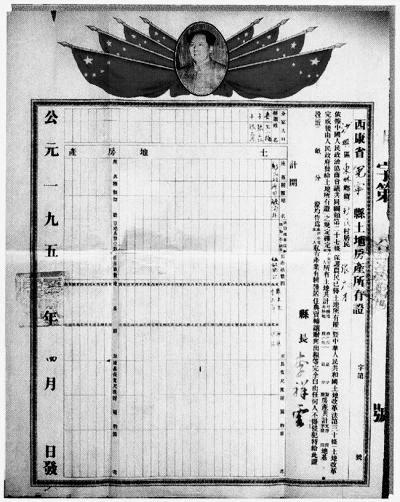

2008年新年伊始,国务院发布了《关于促进节约集约用地的通知》。2008年2月1日起正式实施的《土地登记办法》,是推动和规范土地确权登记发证、硬化地权的又一重要法规。

2010年年初,中央1号文件首次提出要加强农村土地管理和社会管理。

党和国家对于土地保护的重视已经达到了前所未有的高度,其中的侧重与平衡更是可以从近10年来无不围绕以“节约集约和保护耕地”为主题的“全国土地日”中得以体现。

有法可依 有章可循 开拓土地资源管理新路径

从我国土地管理工作历史沿革中不难看出,完善健全且与时俱进的法律法规和权威高效且合理完备的制度机制,缺一不可。1986年颁布的《中华人民共和国土地管理法》历经4次修改和完善,于2020年1月1日起施行。最新版《中华人民共和国土地管理法》坚持最严格耕地保护制度和节约集约用地制度,在许多方面做出重大突破,其中亮点颇多。

为“多规合一”改革预留法律空间。新的土地管理法为“多规合一”改革预留法律空间,增加第十八条,规定国家建立国土空间规划体系,编制国土空间规划应当坚持生态优先,绿色、可持续发展,科学有序统筹安排生态、农业、城镇等功能空间,优化国土空间结构和布局,提升国土空间开发、保护的质量和效率。同时,为了妥善处理好国土空间规划与土地利用总体规划的关系,新的土地管理法还明确,经依法批准的国土空间规划是各类开发、保护、建设活动的基本依据。已经编制国土空间规划的,不再编制土地利用总体规划和城乡规划。

将基本农田提升为永久基本农田。实行最严格的耕地保护制度,确保国家粮食安全是土地管理法的核心和宗旨。为了提升全社会对基本农田永久保护的意识,新的土地管理法将基本农田提升为永久基本农田,增加第三十五条,明确规定:“永久基本农田依法划定后,任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。”永久基本农田必须落实到地块,纳入数据严格管理。各省、自治区、直辖市划定的永久基本农田一般应当占本行政区内耕地的80%以上,具体比例由国务院根据各省、自治区、直辖市耕地实际情况确定。这不是简单的文字修改,而是重大的理念转变,体现了基本农田永久保护的价值追求。

土地督察制度正式入法。在充分总结国家土地督察制度实施成效的基础上,新的土地管理法在总则中增加第六条,对土地督察制度作出规定:“国务院授权的机构对省、自治区、直辖市人民政府以及国务院确定的城市人民政府土地利用和土地管理情况进行督察。”以此为标准,国家土地督察制度正式成为土地管理的法律制度。

自然资源督察机构具有督察落实最严格耕地保护制度的职能,是18亿亩耕地红线的坚定守护者。新修订的《中华人民共和国土地管理法》将已实践13年的土地督察制度正式上升为法律制度,是实施督察制度的里程碑。原国家土地督察机构改革为国家自然资源督察机构后,土地督察业务仍是自然资源督察机构的核心业务之一。

此次《中华人民共和国土地管理法》修订,还在集体经营性建设用地入市、土地征收制度、土地审批权限、国土空间规划等方面进行了法律层面的创新和变革。加强对农村土地利用管理的监督,守护耕地红线。

土地督察中的耕地保护

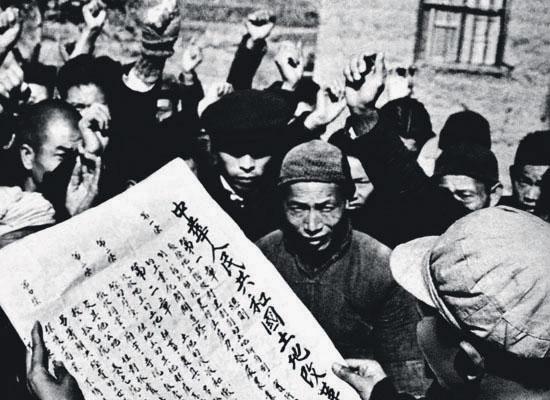

“地载万物者”透露出我国古人对土地的淳朴理解与精神崇拜。作为由农耕文化为根基而发展形成的中华民族传统文化,与耕地息息相关。“乃经土地,而井牧其田野”,所表达的也不仅仅是古人划分耕地时具体使用井法还是牧法,更是一种治田不离规矩、不离章法的理念。

1997年,原国家土地管理局倾尽全力,动用145万人,对1991年1月1日至1996年12月31日的各类建设用地进行全面清查。清查表明,仅这6年间全国范围的国家、集体和农民个人建房三项非农建设项目实际用地共202.06万公顷,其中耕地102.4万公顷,违法用地占用地总面积的25%。全国查出被征后闲置土地11.65万顷,占征用地总面积5.8%,其中有3.45万公顷闲置耕地已无法耕种。

世纪之交,我国首次“全国土地利用现状调查”显示,城镇用地的外延扩张使耕地面积急剧减少。遥感监测资料表明,从1986年到1995年间,我国净减耕地面积达5万平方千米,超过日本耕地面积总和。耕地的日趋减少和人口的持续增加,向我们敲响了世纪的警钟……

我国有14亿人口,14亿人口的粮食安全问题在国际上都是一个非常有影响的大事。20世纪90年代中期,美国学者布朗所著《谁来养活中国》的报告在西方引起轩然大波。粮食安全的问题,不仅仅是一个吃饱饭的问题,在国际上可能是一个外交问题、一个政治问题,而在国内可能涉及到各个方面的发展和稳定的问题。所以,中央提出保18亿亩耕地红线,实际上是一个战略目标,也是一个政治策略。为什么我国必须坚守18亿亩耕地红线,而不是10亿亩、16亿亩?18亿亩耕地红线的确定是根据当时我国对人口的预测。当时预测2030年我国人口将达到16亿的高峰,那么维护16亿人口高峰期的耕地总量是保护粮食安全的基本保证。从目前来讲,我们的农业还没有达到通过运用科学技术手段来大幅度提高产量的程度,所以必须要有一定的耕地数量做保障。2008年全国耕地面积为18.257亿亩,以不到世界10%的耕地承载着世界22%的人口。

狭义来看,土地可划分为耕地、园地、林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地共12个一级土地。这其中,耕地被摆在第一位,其重要程度可见一斑。

人均耕地少、优质耕地少、后备资源少,这是我国的基本国情,所以提出要保18亿亩耕地红线,同时还提出要保16亿亩的基本农田,也就是高峰期时保证人均1亩的基本农田。

中共中央、国务院《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》指出,要把监督检查省级及计划单列市政府耕地保护责任目标的落实作为首要任务,围绕耕地保护重点难点问题开展督察,督促地方政府进一步落实耕地保护主体责任,构建数量、质量、生态“三位一体”的耕地保护新格局。

首先是督促全国各地全面完成永久基本农田划定并加强监管。2017年上半年,组织开展全面划定永久基本农田落实情况专项督察,督促31个省(区、市)政府和新疆生产建设兵团逐级压紧压实主体责任,完成16亿亩永久基本农田划定任务,全面实现上图入库、落地到户,城市周边划定永久基本农田保护的比例由平均45%上升到60%;按照国务院要求,继续在巩固、完善、提高上下功夫,下半年开展永久基本农田后期监管专项督察,发现问题图斑4万余个,涉及面积40多万亩,已督促地方政府严格按要求整改补划,建立完善永久基本农田特殊保护机制。

其次是实现耕地保护责任目标全覆盖督察。以省级政府耕地保护责任目标落实情况为重点,首次在全国31个省(区、市)和2个计划单列市(大连、宁波市)开展全覆盖督察,核查9.17万个项目用地。对发现的耕地保护责任落实不到位、耕地占补平衡不落实、违法占用耕地等问题向相关省级政府发出督察意见,联合或督促有关省级政府约谈153个地区,严格整改查处发现的问题,坚决遏制一些地方破坏滥占耕地势头。截至2017年12月20日,督促各地补充耕地5.6万亩,补划基本农田27.77万亩。

同时要严格督察违法占用耕地突出的问题。督促地方依法依规保障发展用地,坚决打击一些地方脱离实际盲目开发、冲击耕地红线、违法占用耕地等行为。

土地利用中的节约集约

由于经济社会发展的需要,土地成为社会需求的紧缺资源。我国通过立法,成立专门机构,加强土地管理、科学规划,缩小非农建设用地,提高土地利用质量,减少土地利用浪费。节约资源是保护环境的根本之策,水、土地、矿产等资源是人类赖以生存和发展的物质基础,必须要珍惜利用。习近平总书记指出 “最严格的节约用地制度”是我们的基本国策之一,是打破束缚当前经济社会发展瓶颈、实现永续发展的“金钥匙”。

2019年自然资源部组织开展了全国开发区土地集约利用监测统计工作,共有531个国家级开发区(监测统计范围面积49.57万公顷)依据《2019年度开发区土地集约利用监测统计及汇总分析技术方案》及相关技术标准,对土地集约利用情况进行了监测统计。

截至2018年12月31日,531个国家级开发区累计完成工业(物流)企业固定资产投资总额15.30万亿元;实现工业(物流)企业总收入23.41万亿元,开发区二三产业税收总额2.06万亿元,工业(物流)企业税收总额1.17万亿元。国家级开发区总体经济社会效益显著,在引导和带动区域经济社会发展、推进产业结构调整方面发挥着重要作用。

监测统计结果显示,国家级开发区土地开发利用程度总体良好,土地利用程度、利用强度和用地结构稳步提升,但用地效益稳中有降。

首先,土地利用程度显著提高。参评国家级开发区扣除河流、湖泊、山体等不可建设土地后,共有可开发建设土地47.80万公顷。其中,达到“三通一平”以上供应条件的土地42.32万公顷,土地开发率88.53%,比2018年度提高了1.32个百分点;已建成城镇建设用地36.62万公顷,占可开发建设土地的76.61%,土地建成率93.30%,比2018年度提高了0.31个百分点;已供应国有建设用地39.25万公顷,土地供应率92.74%,比2018年度提高了0.39个百分点。国家级开发区土地开发有序、供应及时、建设充分,开发利用建设程度明显提高。

其次,土地利用强度稳步提升。参评国家级开发区综合容积率0.96,工业用地综合容积率0.91,二者分别比2018年度提高了约0.02、0.01;建筑密度32.30%,比2018年度提高了0.72个百分点;工业用地建筑系数51.37%,比2018年度提高了0.38个百分点。国家级开发区已建成城镇建设用地利用强度比上一轮次进一步提升,建设用地利用方式更趋集约。

再次,开发区用地结构逐步调整。参评国家级开发区工矿仓储用地面积17.82万公顷,工业用地率48.65%,比2018年度提高了0.14个百分点;住宅用地面积5.80万公顷,占已建成城镇建设用地的15.84%,比2018年度提高了约0.30个百分点。

复次,开发区用地效益有所降低。参评国家级开发区工业用地固定资产投入强度8 589.12万元/公顷,比2018年度提高了3.40%;工业用地地均税收达到656.64万元/公顷,比2018年度减少了4.41%;工业用地地均收入13 139.37万元/公顷,比2018年度减少了2.17%;综合地均税收561.67万元/公顷,比2018年度减少了0.79%;人口密度81人/公顷,比2018年度减少了1.11%。

数据与分析——土地管理与督查工作中的重要技术支撑

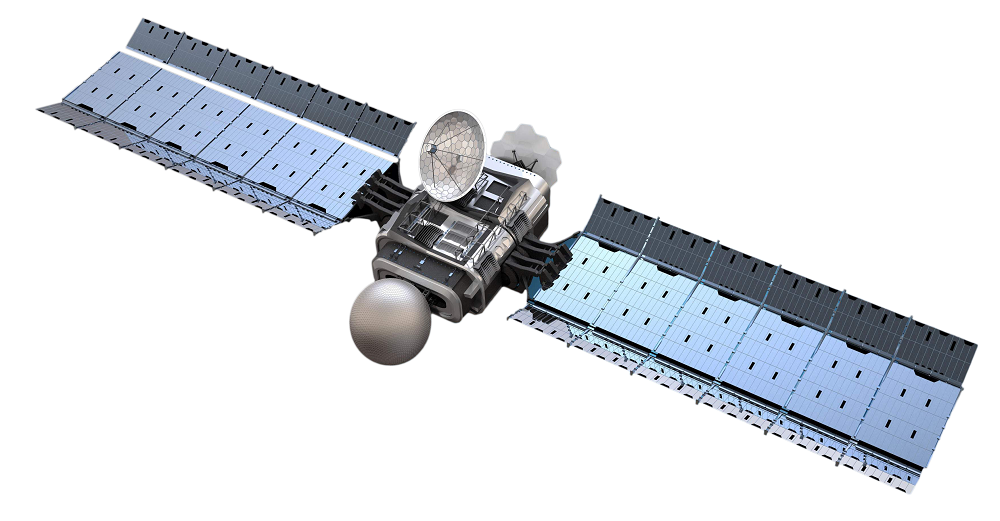

土地工作离不开准确的数据和精准的分析。目前我国土地管理与督察工作中的基础数据来源主要包括土地利用和管理相关数据、各类遥感影像数据、其他部门形成的相关测绘数据等。这其中,土地利用和管理相关数据包括自然资源部门在土地管理中制作的各类规划、审批、调查、备案等各类具有空间坐标属性的数据,一般都是按照土地利用和管理的法律法规和政策规定,各级自然资源管理部门日常土地利用和管理形成的相关数据;遥感影像数据包括卫星影像数据和航摄影像数据,其中以卫星影像数据为主,主要来源于自然资源部国土卫星遥感应用中心;测绘数据包括林草部门调绘测量的有关矢量图、地理国情数据等,主要来源于测绘单位根据需要进行的实地调查测绘并形成的有关矢量数据。

当收集完有效数据后,就进入了分析阶段。一般根据工作需要,这一阶段会围绕已有的基础数据,经过套合分析、对比分析、人工检查等,形成最终需要的成果。

遥感监测提取疑似图斑。利用遥感影像数据,基于计算机自动提取的信息和辅助资料,通过人工精确勾绘地块边界、判定类型等属性信息,形成疑似问题图斑。例如,将建设用地图斑数据与耕地图斑数据套合分析,可以提取在耕地范围内已经建设的地块范围,作为疑似占用耕地的问题图斑;将土地审批的地块图斑数据与永久基本农田保护地块图斑数据套合对比分析,可以提取在永久基本农田范围已审批的建设用地地块范围,作为疑似审批永久基本农田的问题图斑。

实地核查验证。由核查人员实地核实确认遥感监测提取的疑似图斑信息,提高疑似图斑的准确度,同时有效提升实地核查的概率。例如,对人造景观工程进行调查时,可以在遥感监测图斑信息基础上,将具有人造景观工程特征的图斑信息提取出来,进行有针对性地现场核实。

适应社会主义市场经济体制要求 不断完善市场配置资源的新制度

习近平总书记指出“国土是生态文明建设的载体,要按照人口资源环境相均衡、经济社会生态效益相统一的原则,整体谋划国土空间开发”。

土地作为一种资源、资本和资产,涉及到人民群众的直接利益。可以说,每一个细微的涉地政策的调整或出台,都会影响到群众利益的调整。近些年来,我国自然资源系统依靠土地管理计划先行、土地督察监督落实的方式,督促地方政府转变管地用地方式,服务供给侧结构性改革深入推进 。

落实国务院放管服要求,引导地方政府转变管地方式,促进提高资源配置效益,服务实体经济产业发展。以监督检查“三去一降一补”土地支持政策落实情况为重点,促进土地节约高效利用,揭示突出问题和潜在风险,助力供给侧结构性改革顺利推进。

督促盘活利置低效用地,促进经济稳增长。通过引导土地利用方式转变,改进完善土地供应制度,降低经济发展用地成本。2017年,督察新发现闲置住宅用地3 148宗,23.8万亩,督促地方加大盘活处置力度,加快住宅项目开发建设,维护房地产市场稳定。

严把建设用地审批事项监管关口,服务产业结构调整。对2017年农用地转用和土地征收审批事项开展督察,其中报国务院审批建设用地项目373个,由省级政府批准建设用地项目1 5024个,涉及土地面积约441.57万亩,督促地方政府依法依规保障水利、铁路、公路、信息、物流等稳增长项目和新产业新业态项目用地,同时对产能过剩项目用地严把监督关口,督促地方整改查处钢铁、煤炭等项目违法违规用地48宗、面积1 170亩,促进化解过剩产能。

关注经济运行中土地利用突出问题,督促地方防控化解潜在风险。落实国家去杠杆、防风险的要求,对一些地方超过财政承受能力,以不符合抵押法定条件的土地融资问题开展督察,涉及21个省份,土地面积78.7万亩,融资金额4 052.99亿元,已督促有关地方政府落实责任,防控和化解金融风险。