按照预定的科学目标和飞行计划,截至2020年7月28日凌晨,“张衡一号”卫星已经绕地球运行了13 783圈,获取了丰富的地球磁场、低频电磁环境和电离层等离子体环境信息,为地球系统科学研究和资源环境灾害管理提供了新的信息源。

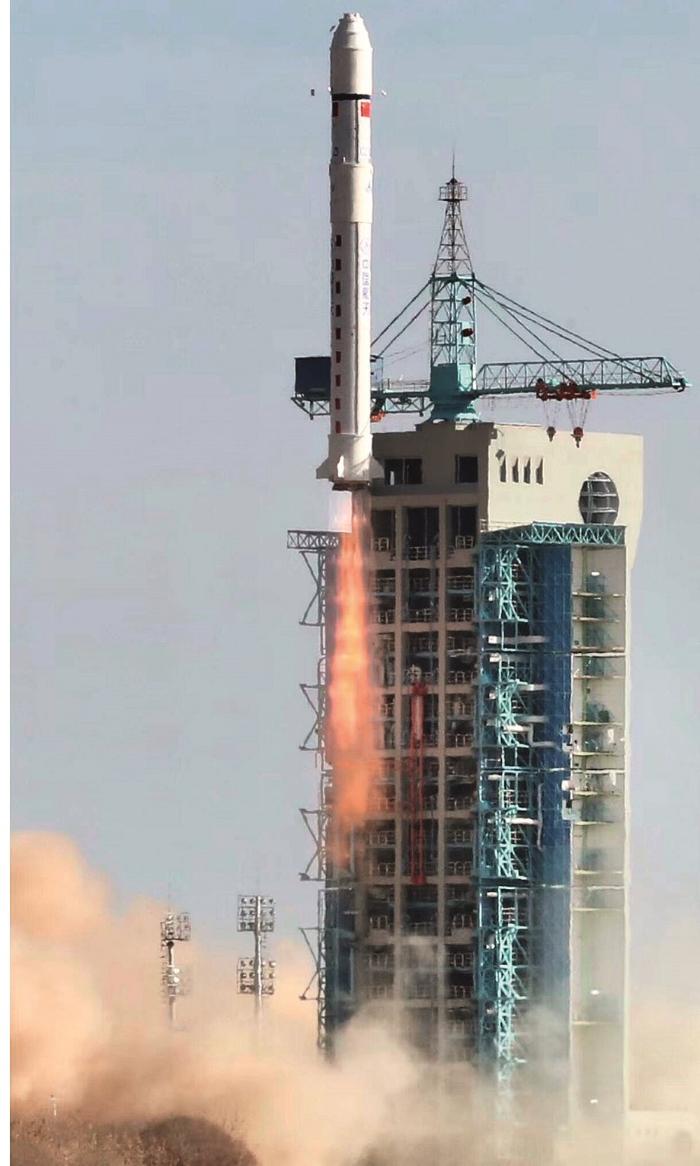

北京时间2018年2月2日15:51分,作为我国地球物理场卫星计划的首发星,“张衡一号”电磁监测试验卫星在酒泉卫星发射中心成功入轨,正式拉开我国全球地球物理场自主获取序幕。

“张衡一号”电磁监测卫星是我国全新研制的科学试验卫星,主要用于地磁场和电离层环境及其动态信息获取,支撑全球地磁场和电离层建模及其在地球物理探测研究、地震预测科学探索和通信导航环境管理等领域应用,是我国对地观测系统和天空地一体化地震立体监测体系建设的重要里程碑。

“投之于地,其柢指南”——地球磁场及其应用

“张衡一号”卫星观测的基本物理对象是地球磁场,以及受到地球磁场和日地相互作用强烈约束的地球电离层状态。

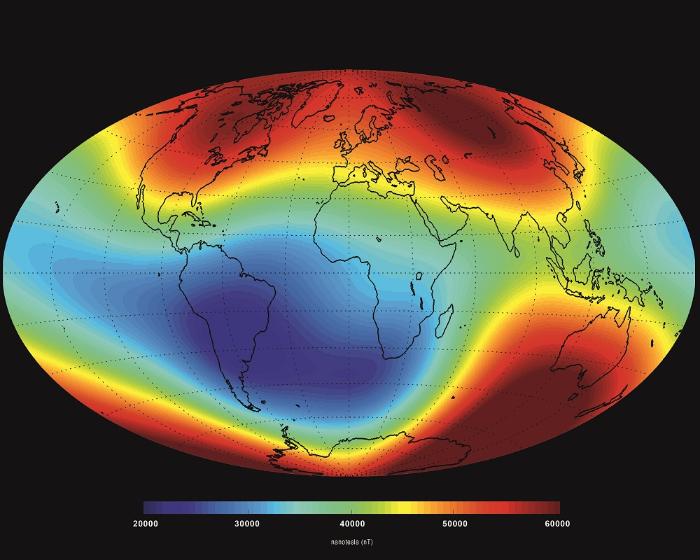

地磁场是指地球内部存在的天然磁性现象,包括基本磁场和变化磁场两个部分,其中变化磁场又包括岩石圈磁场和外部磁场。按照地球磁场起源的“发电机假说”,液态的外层地核的运动像磁流体发电机一样产生电流,从而形成基本磁场或者地核磁场。岩石圈磁场起源于岩石剩余磁化强度和感应磁化强度,主要与地壳岩石组成和热状态等有关。外部磁场起源于电离层和磁层的电流体系,它包含着有关地球空间电磁环境和空间天气的丰富信息。地磁场的基本磁场、岩石圈磁场和外部磁场特性,也是我们认识和利用大自然的重要媒介,其中,利用基本磁场的地心偶极子场特征,可以实现有效导航;利用岩石圈磁场特征,可以反演获取岩石圈结构;利用外部磁场特征,可以有效理解地球岩石圈—大气圈相互作用,等等。

很早以前,人们就已经认识到了地球具有磁性。《古矿录》记载:“磁州武安县西南有磁山,产磁铁石。” 大约出现在战国时期的指南针始祖——司南,就是我国古代劳动人民利用地球磁场辨别方向的仪器。北宋时期科学家沈括(1031—1095年)所著《梦溪笔谈》,证明指南针“能指南,然常微偏东”,说明地磁南北极与地理南北极并不完全重合,存在磁偏角。

地磁场为人类生产生活提供了不可或缺的天然导航基准。1401—1433年间,郑和七下西洋,其使用的指南针导航误差不超过2.5°,是当时最先进的航海导航技术。1492年,哥伦布横渡大西洋到达北美也是采用的地磁导航技术。现代地磁导航技术基于地磁场作为一个矢量场具有的总强度、矢量强度、磁倾角、磁偏角和强度梯度等丰富的信息特征,能够有效支撑飞行器或水面、水下航行器等的导航定位。

地磁场是地球生命保护伞,也是认识和利用地球的重要载体。地磁观测技术的发展,为系统认识地球内部结构、探索地球圈层耦合过程、探查地球资源、解析灾害环境变化等,提供了重要手段。在日地空间环境中,太阳不间断向地球发射无线电波并抛射各种高能粒子,我们称其为“太阳风”,其速度达到每秒数百至上千千米。由于地球磁场存在,在地球最外层形成一道保护地球的天然屏障——地球磁层,能够阻挡能量很高、速度超快的太阳风粒子直接到达地球表面,从而保护了地球上一切生物。

随着经济社会的发展,我们现在比过去任何时候都更加依赖现代技术系统。太阳风暴和地磁场的突然变化对这些现代技术系统影响明显,已经发展为一类新的自然灾害,学术界将其称呼为“空间天气效应”或“空间天气灾害”。1989年3月13日凌晨,寒冬之中的加拿大魁北克省由于磁暴发生了一起大面积停电事件,暖气突然停止运转,全城陷入一片黑暗,地铁、火车、飞机等交通工具也无法正常运行,约600万人的工作生活受到了影响。空间天气灾害可能摧毁我们的技术系统,导致大规模停电,通信系统瘫痪,油气管线起火爆炸,互联网也会关闭,全球定位系统(GNSS)技术将无法使用。其中一些影响可能会持续数年,而且在全球范围内都能感受到。地磁场监测预警将为有效避免这类新型自然灾害发展提供重要依据。

可以设想,如果地球磁场消失,指南针将会失灵,候鸟无法迁徙,海龟和蜜蜂可能会迷路,太空中大量的宇宙射线将直接袭击地球,整个人类,乃至所有地球生命都将处于危险之中。宇宙射线会轰炸我们的身体,致使人类的DNA发生变异,所有依赖电力的现代技术系统都将停摆。人类失去了地球磁场也就意味着失去了我们可以呼吸的空气,气体将轻易地从地球大气层中游离出去,直至消失殆尽。

惟进取也故日新——全球地磁场测绘技术的发展

1600年,英国科学家吉尔伯特出版著作《磁体》,提出“地球是一个巨大的磁石,磁子午线汇交于地球两个相反的端点即磁极上”。后人的研究进一步假设地球为一均匀磁化球体,从而形成了“地心偶极子场”的基本概念,有力地推动了地磁学的发展及全球和区域地磁场的测量工作。测量参数主要包括磁偏角、磁倾角、地磁总强度和水平强度,等等。1701年,哈雷测绘了第一张大西洋地区磁偏角等值线图。1827年,西方科学家测制出第一张地磁场总场和水平分量等值线图。1839年,高斯基于位场理论和球谐函数分析方法奠定了近代地磁学基础。

20世纪60年代,板块构造学说的确立,是一个多世纪以来地球科学的革命性事件。实际上,作为板块构造基本假说的“大陆漂移说”,早在1910年就提出来了。“二战”之后,在利用美国海军大量闲置的资源开展海底地形测量过程中,无意中发现了海底磁异常条带的存在。这种磁异常条带连续记录了过去160 百万年洋中脊两侧地球磁场强度、洋壳年龄、地磁场极性倒转等信息,进一步分析了洋中脊两侧磁条带的扩张方向,可以深入研究两个板块之间、板块内部微小的相对运动或变形,为海底扩张学说和板块运动提供了有力的证据,对研究地球内部动力学过程具有重要意义。

19世纪以来,主要发达国家开始在全球不同地区建设地面地磁台站,同时开展了相应的流动地磁测量工作,经过数据同化,归算产出全球地磁场模型。1968年,国际地磁与超高层大气物理学协会(IAGA)开始正式发布国际地磁场参考模型(IGRF),并每5年对IGRF模型做一次修正。

1957年,人类进入太空时代。1958年,苏联发射世界上第一颗测量地磁场的卫星,获得全球地磁场总强度资料。1979年10月30日,美国发射专用的MAGSAT磁测卫星,得出全球地磁场三分量测量结果,并成功绘制全球高分辨率基本磁场模型和岩石圈磁场模型,显示了全新的全球地磁场状态。通过卫星磁测,人们在很短时间里,就能获取整个地球磁场资料,从而建立全球范围的地磁场模型,研究全球范围磁异常,并可以研究地磁场的空间结构。2003年,欧洲太空局SWARM星座进一步提升了地磁场测绘的精度和分辨率,并在此基础上,围绕地磁西向漂移、极移、地磁场强度衰减等若干基础科学问题,得出全新约束和解释。

我国的地磁测量始于1867年,1950年开始进行全国范围的陆地磁测,1953年开始航空磁测。目前全国地磁台网共有台站171个,能够定期给出全国地磁场模型。基于航空磁测数据,不定期作出全国航空磁力异常图,但全球地磁图完全依靠国外共享。随着我国经济社会水平的提高,对境外矿产资源需求日益旺盛,在全球共享模型基础上,发展自主的全球高分辨率、高精度地磁场模型,成为一项十分紧迫的任务。

天地皆同力——“张衡一号”应运而生

地磁场是一个矢量场,同时具有丰富的总强度、矢量强度、磁倾角、磁偏角和强度梯度等特征,具有非常重要的科学应用价值。多个困惑全球的基础重大科学问题与地球磁场密切相关,比如:地球内部如何运行,使地球磁场逆转的原因是什么,是否存在有助于预报的地震先兆,等等。

20世纪60年代,海底磁异常条带的发现,有力支撑了板块构造学说的确立,是一个多世纪以来地球科学的革命性事件。这种磁异常条带连续记录了过去160 百万年洋中脊两侧地球磁场强度、洋壳年龄、地磁场极性倒转等信息,进一步分析了洋中脊两侧磁条带的扩张方向,可以深入研究两个板块之间、板块内部微小的相对运动或变形,探索地球内部结构,认识地球圈层耦合过程,对研究地球动力学过程,发展地球系统科学具有重要意义。地磁勘探可以得到地下强磁性岩(矿)和局部地壳运动引起的异常,用于各种地球资源的勘查和灾害环境变化分析。

2003年初,中国地震局、国家国防科技工业局(原国防科技工业委员会)、科技部等共同启动了“张衡一号”电磁监测试验卫星论证任务,旨在逐步形成我国完全自主的全球地磁场建模及其动态更新能力,同时基于我国灾难性地震事件频发的基本国情,建立地震立体观测体系,支撑地震监测预测科学探索。

为此,“张衡一号”卫星团队从地球系统科学出发,建立了地球岩石层—大气层—电离层耦合模型,并通过与法国、俄罗斯、意大利、日本等国开展合作,建立和发展了卫星磁测和卫星电磁数据处理方法。

“张衡一号”电磁监测试验卫星,以我国古代著名科学家张衡名字命名,一是为纪念中国古代科技代表人物张衡在地震观测和天文观测方面杰出的贡献(张衡发明了世界上第一个记录地震活动的“候风地动仪”和观测天文活动的“浑天仪”);二是体现了卫星工程地震监测和主要特点,具有科技、历史、文化意义,易于传播。“张衡一号”电磁监测试验卫星用于观测获取全球地磁场、电磁场和电离层环境及其动态变化的信息,为建立自主的全球地磁场和电离层模型,以及服务通信导航环境管理、地震监测预测探索和地球物理科学研究提供重要信息。

“张衡一号”卫星运行于507千米高度的近地太阳同步轨道上,分别于地方时上午2:00和下午14:00经过我国境内。卫星主要搭载了三大类科学仪器,分别用于测量地球磁场和低频电磁辐射信号、地球电离层等离子体原位状态参量及其变化和地球电离层等离子体三维结构。卫星主要数据产品包括:地球磁场强度、倾角、偏角,低频电磁辐射波形和频谱,电离层等离子体电子温度、密度和离子温度、密度、漂移速度,电离层二维、三维电子密度结构,以及带电高能粒子能谱和运动方向,等等。

基于“张衡一号”卫星获取的全球数据,国内外科学家的分析研究工作已经取得了若干重大成果。其中,利用卫星入轨后至2019年9月底的高精度磁强计数据,我国首次尝试编制了全球参考地磁场模型CGGM 2020.0,经IAGA全球地磁场模型工作组评估,其精度达到全球参考地磁场模型精度要求,正式入选全球地磁场参考模型IGRF 2020.0,并于2019年12月20日由IAGA网站发布。全球参考地磁场模型CGGM 2020.0的成功编制发布,填补了我国在全球基本地球物理场模型方面的数据和技术空白,显著提升了我国在本领域的国际学术地位和自主科技实力。

以地球磁场模型为基础,并综合考虑空间物理特性,我们还研究了“张衡一号”卫星在轨期间全球7级、中国6级以上地震事件。对全球4.8级以上地震进行的统计研究表明:显著性地震活动往往造成比较明显的电离层电子和离子参数显著扰动,6级以上地震震前数天发生等离子体扰动的概率高达60% ~ 80%,是未来地震监测预警科学探索的一个潜在方向。目前“张衡一号”卫星的使命是收集地震产生的地磁信息,进而为地震机理研究提供数据支撑。

天上一“星”才捧出——“张衡一号”卫星计划发展前瞻

“张衡一号”卫星作为我国地球物理场探测卫星计划的首发星,目前已经在轨稳定运行两年有余。地球科学家和航天工程师密切合作,突破了科学载荷研发、高精度电磁洁净度和电磁兼容性控制、地球物理场数据定标和数据处理技术,填补了我国全球地球物理场战略信息获取能力的空白。考虑到我国空间地球物理技术发展趋势和全球地球物理场建模及其科学数据应用的需求,“张衡一号”卫星计划后续将在如下4个方面持续开展前沿性研究。

高时空分辨率全球地磁场和电磁环境测量。全球地磁场和电磁环境是现代科学技术的基本要素。高时空分辨率全球地磁场和电磁环境包括电离层环境的动态观测和模型修正,是欧美发达国家科技发展的一个重要方向,也是我国现代化航天强国和地球科学强国建设的重要举措。

基于量子原理的磁场梯度及梯度张量测量。面向各类科学应用对更高精度磁场和等离子体测量的需求,发展基于冷原子干涉的量子测量技术,以及基于实际星座和模拟星座的磁场梯度和梯度张量测量技术,获取更加精细的地球磁场、电磁环境和等离子体环境信息。

地球物理场卫星系列发展。2018年,“张衡一号”卫星发射入轨后,国家同步批复了“张衡一号”02卫星的研制工作。中央人民政府和澳门特别行政区政府2019年12月20日共同决定研制“张衡一号”卫星的姊妹星——“澳门科学一号卫星”,作为地球物理场卫星计划重要组成部分的重力卫星论证工作也进展顺利。预计2022年以后,我国将有多颗电磁卫星和重力卫星同时在轨,形成全球高精度、高分辨率地球物理场获取反演能力。

地球磁场重力场联合反演与地球系统科学推进。面向全球地壳运动、全球变化、地球系统科学,以及资源调查、环境管理、灾害监测预警需求,大力发展多物理场联合精细反演技术,全面推进和支撑相关领域科技创新。

2003年以来,经过18年不懈坚持,我国从零起步,发展了自主的全球地磁场和电离层信息获取能力,突破了全球地磁场和电离层建模技术,卫星在轨运行稳定,数据质量和建立的我国首个全球地磁场参考模型CGGM 2020.0达到国际同类卫星同期水平,为提升我国在相关领域的国际学术地位,保障国家战略信息资源安全奠定了重要基础。按照计划,我国将加快发展“张衡一号”02卫星及其姊妹星——“澳门科学一号卫星”,打造全球高分辨率和高精度的地磁场获取与反演能力,服务国家全球地球物理场建模、重大自然灾害基础研究、资源环境管理,并为空间天气监测预警和通信导航能力保障提供重要支撑。