怎样鉴赏赏石艺术品

赏石艺术品的鉴赏过程,通常要经历由审美直觉的形、质、色、纹之美,到审美体验的具象、意象、抽象之美,再到审美意境的艺术创造之美这三个阶段的递进。

审美直觉的形、质、色、纹之美

形态之美主要包括观赏石的体量、外部形态和石肤。所谓体量,顾名思义,就是观赏石体积的大小。而外部形态则包含有二。一是造型石的外部形态由曲面或平面构成,曲面显得柔和,平面显得坚毅,如《石境天书》;面与面相交形成棱线,有时还会形成孔洞;面、线、洞构成了雕塑般的艺术语言。二是图纹石的外部形态,就是指其外廓与石面,通常石面以平顺、饱满、端庄,并能与画面协调者为佳,如《清风独秀》。

对于石肤,则要求无影响图纹石图像或造型石的塑像形态完整性的裂隙或破损。一些观赏石种类,在石肤上形成皮肤毛孔状的小凹点,或指甲痕,这是自然历史的凭证;还有的会形成石肤表面的天然包浆,俗称“有皮”或“皮好”。

质地之美包括观赏石的硬度、细度、润度三个方面。如果将硬度、细度与润度综合考虑,其最佳状态是玉质或类玉质了。硬度是指观赏石材料抵抗外来刻划、压入或研磨等机械作用的能力。普遍认为观赏石的硬度不应低于摩氏硬度4,但也不尽然,如钟乳石(H3)或太湖石(主要由摩氏硬度为3的方解石构成的石灰岩)。细度是指质地的粗细程度,以细腻者为佳。不过像泰山石则颗粒度通常较粗大,给人以粗犷、恢宏、大气之感。润度为视觉的湿、燥和手感的滑、涩的综合感受,以湿滑即润者为佳。

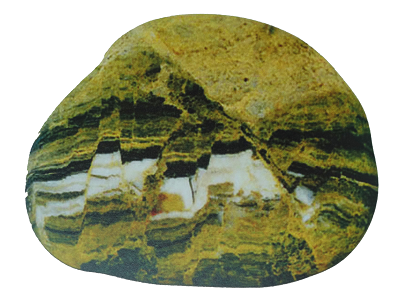

色泽之美包括观赏石的色彩、色调和光泽三个方面。色彩分为无彩色系和有彩色系,前者为黑灰白系列,后者为除黑灰白外的彩色系列。一般来说,多色较单色更易受人青睐。而单色者通常以纯度高,或有晕色者,即有浓淡变化者为佳。多色彩的画面以对比适度而又协调者为上,而黑灰白常给赏析者带来水墨画的联想。色调是色彩的总体倾向性,相当于石面的色彩远看时给人的总体感觉。有偏暖、偏冷或中性三类。光泽是石面对光线的反射能力和特征,以玻璃光泽、油脂光泽、蜡状光泽、丝绢光泽和土状光泽等最为常见。光泽愈强光斑愈明显。对于图像,光斑有干扰的不利影响。对于塑像,适度的光斑会增强其立体感。此外,石体的透光程度对于图像有显隐的效应,如《皖南民居》。

纹理之美从成因上分为色彩纹、凹凸纹、裂隙纹;从形状上分为点纹、线纹、面纹(斑纹)。凹凸纹是观赏石风化过程的自然历史见证,在审美实践中,凹凸纹通常作为一个亮点。裂隙纹通常会对图像或塑像造成负面的影响而称之为“天残”。

单独的点有“向心性”,多个的点有聚散性。点运动所成的线,曲线显灵动,直线有方向感。线运动所成的面,多感浑厚。当色彩在石体上全覆盖时,为色彩面纹。

审美体验的具象、意象、抽象之美

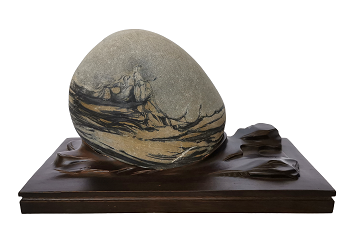

具象是指赏石艺术品的图像或塑像与具体的物体、物象十分相似,能让人一眼就能看出来,人们在赏析时常表述为“这是什么”。

具象的审美价值在于逼真如画。对于具象而言,“逼真”是必要的。越逼真,甚而乱真就越好。“如画”是指具象的塑像或图像不但“逼真”,而且能符合赏析者对艺术形象的审美理想,具有赏析者期望的有普遍性或典型性的社会意义。

《海神》画面上那海神的头像不但头戴的王冠和眉眼是“逼真”的,而且那自若的神情和洪波中飘逸的衣袍符合人们对海中神灵的审美理想,因而又是“如画”的。

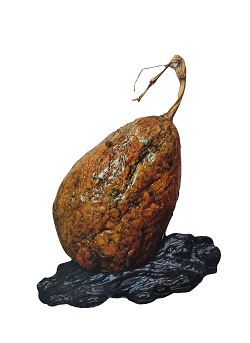

具象的审美特征是精微与生动。在具象中,状物的精微之处常给人天作奇巧的感受。彩玉《成熟》那“老南瓜”形、色、纹 的具象已十分难得,而皴皱瓜体上几道下陷的凹槽又与陈放甚久的老南瓜特征精微相合,就更令人惊艳了。

具象的生动在于靓点的呈现,且看这《花开富贵》,一朵硕大的牡丹花特写占据了整个画面,层层叠叠的花瓣渐次展开,呈现出富贵大度的从容。这是一枚长江芙蓉石。芙蓉石的纹理常自成花瓣状,但为一朵大花且有花心者极为少见。这牡丹花的花心就成了可圈可点的靓点与“石眼”。

意象是指赏石艺术品的图像或塑像与具体的物体、物象介于似与不似之间,人们在赏析时常表述为:“这像什么”。

意象的审美价值在于似与不似。《幽默人生》的人头塑像,在看似杂乱的凹凸之处,却能感受得到那眉眼鼻唇的起伏,其困惑与不屑的神态让人解读为这是老者一生坎坷经历的写照。

意象的审美特征则是见仁见智。

一是不同视觉重心的解读。视觉重心的定势性表现在对意象石的审美时,有一种先入为主的趋向,如《放飞和平;祈祷》就具有双面特征的画面,从右往左看,一戴帽的长发女孩仰脸正在放飞手中的鸽子,故称为“放飞和平”,而从左往右看,则是一戴帽的长须老者在低头虔诚祈祷的形象,又可称为“祈祷”,如果观者对该石的第一次认知是“放飞和平”的话,这种知觉的定势使他不太会接受对“祈祷”的理解。

二是知觉的理解性。在审美当下对事物的认识不能脱离过去的经验时,这便是知觉的理解性。如《千里马》展现了一曲颈扭头的马的前半身,经验告诉我们,一匹站立的马不可能只有两条腿,合理的解释要借助于联想和想象:这匹千里马刚刚疾驰而来,骤然停下,马的后半身被隐于扬起的烟尘之中。

抽象是指赏石艺术品的图像或塑像与具体的物体、物象完全不相似,但能从石体的色泽、纹理、形态的对比与变化中感受到一种情绪的释放,一种纯形式的美感。在赏析时人们常表述为“这有什么意味”。

抽象的审美价值在于形式之美。赏石艺术不论是具象的、意象的、抽象的都有形式美,然而,对于意象石和具象石赏析者在其形式美的框架内注入“是什么”或“像什么”的内涵而审美的;对于什么也不是什么也不像的抽象观赏石就只能从形式美本身的角度来审美。正如我国著名画家吴冠中先生所说:“‘像什么’不一定美,美不一定像什么”,如《红与黑》。

抽象石的审美特性是理性直观的。以惠学耕大化石《孕》为例。观其形,外廓为概略沉稳的三角形状。石体的叠层状层理、左右对应的向外渐次展开各四条枝状弧线,表现出一种规律性变化的韵律之美。

观其纹,在石面遍布冰裂花纹的背景下,密集的点纹在弧形带上形成疏密的变化。

观其色,灰白的底色和黑色的点纹趋冷,而石体顶端的浅橙色晕色恰如夕辉涂上一抹淡淡的金黄,在冷峻之中又增添了一些暖意。

观其质,玉润的石质给人以欲触摸的冲动,有亲切感。

从以上对形、质、色、纹各自形式美因素的分析,可以在脑海中综合成对这枚大化石总体形式美的直观 ,那就是:高贵而不浮华的气质,律动而不张扬的神采,远观近赏细察皆宜的风韵。那沉稳中的灵动,微寒中的暖意,犹如一位老者严峻的神情中却蕴含着慈祥的笑意,令人先是敬而远之,继而亲而近之,这是一种历久弥新的隽永。

审美意境的艺术创造之美

审美意境的产生

意境的概念由唐朝人创建,王昌龄在《诗格》中提出诗有三境:物境、情境、意境。作为审美客体的“境”,刘禹锡的“境生于象外”,司空图“象外之象”,“景外之景”,是说在审美时要突破有限的物象的制约,扩散到无限的时空,构建一个全新的虚实结合的“象外之象”、“景外之景”的“境”。作为审美主体的“意”,是思想,是情意。

在鉴赏进入到意境的境界时,既是鉴赏者对赏石艺术品内蕴之美的体悟,也是鉴赏者在鉴赏中艺术再创造精神层面上的呈现。

审美意境的传达

审美意境是人石相融,天人合一的空灵状态,具有陶渊明所说的“此中有真意,欲辩已无言。”

难以言说,又要言说,怎么办呢?于是在艺术手段上就常常采用比喻、寓意或象征的手法。

以《金色童年》为例。石面上的小女孩睁着大大的眼睛,用交叉的两只小手轻轻地托起下巴,默默地凝神专注……笔者在为此画面石赋诗时,望着这可爱的小女孩的形象,心想,这小脑袋里此时在想什么呢?不禁回忆起自己儿时陷入各种奇思妙想时的情景,遂移情于石画,赋诗寄情:

花蕾的梦幻,

新芽的期盼。

帆影,

在心中跳荡;

流莹,

在水中弥散……

诗中的“花蕾”“新芽”是对小女孩的比喻,而“帆影,在心中跳荡;流莹,在水中弥散”则是借物之动势来寓意,描摩那种唯意念难以言传在童心中激扬的愉悦。

当鉴赏者在鉴赏这赏石艺术品时,从画面石上生动感人的小女孩的形象,从贴切的命题,配座,从饱含情愫的赋诗的艺术创作中,能够体悟到创作者在审美意境创作时赋予该赏石艺术品的内蕴之美的同时,他(她)也会从自己的角度,对 “帆影”“流莹”赋以不一样的寓意,实现了鉴赏中的再创造。

编后语

观赏石,是人们在大自然中发现而选择,因审美需要而艺术安置,并赋予人文内涵的纯自然石品。人通过石之载体,赏玩读悟,人石互动,命名并安顿的艺术行为,诠释演译而点石成金使之内蕴不断升华的行为艺术。

赏石文化源远流长,愿石友相识,追根溯源,永续赏石文脉。