我国是一个岩溶大国,已知的岩溶分布面积约340万平方千米,其中地表岩溶出露面积约90万平方千米;已知不同深度的埋藏于地下的岩溶分布面积约250万平方千米。广泛分布的岩溶,给我国带来了丰富多彩的自然风光,如桂林的岩溶峰丛峰林景观、黄果树岩溶瀑布景观、云南路南岩溶石林景观、广西乐业大石围岩溶天坑景观、四川黄龙和九寨沟岩溶钙华景观、山东趵突泉岩溶泉景观、广西布柳河岩溶天生桥景观、重庆奉节地裂缝式的岩溶峡谷景观,以及遍布全国的岩溶洞穴景观,如双河洞、织金洞、黄龙洞,等等。

穿越远古的红色岩溶

人类认识自然的脚步从未停歇,新的发现不断涌现。2019年,武陵山区酉水流域碳酸盐岩典型地质遗迹详细调查过程中,发现了一套以红色为主、白色为辅、外观形态凹凸有序的独特岩溶地貌。在参考国内外研究现状及相近类型地貌对比的基础上,笔者将这类独特典型的岩溶地貌命名为“红色岩溶”。

红色岩溶形成于距今4.8亿年左右的早—中奥陶世浅海中(水深一般小于100米)。当时,中国大片地区处于海洋中,不断接受源于陆地河流水中碳酸盐物质沉积。当沉积的碳酸盐物质(如碳酸钙、碳酸镁)中无泥沙夹杂时将演变成灰白色的碳酸盐岩,如常见的灰岩、白云岩等;如果存在泥质混合,将演变成泥质碳酸盐岩。红色岩溶的母岩就是一套紫红色夹灰白色的泥质灰岩。

红色岩溶指示了远古的一些气候环境信息。如泥质中三价铁元素是红色岩溶中红色的来源,这反映了当时沉积环境为氧化环境。处于这种环境时,海水中富含游离氧,促进海洋生物的生长演化。这与红色岩溶岩石中富含生物碎屑相匹配。通过微量元素的分析,红色岩溶形成于干燥炎热气候条件下,古水温度为29℃左右。

红色岩溶,不止一张红红的面容

红色岩溶何所在

红色岩溶分布的区域主要集中在湖北恩施州、贵州铜仁市及黔东南州、湖南张家界市和湘西州、渝东南区域,即武陵山区酉水流域及其周边。红色岩溶地质遗迹可出露于峰顶、斜坡及沟谷中,其中峰顶发育的红色岩溶美观性最好,其次为沟谷区,再次为斜坡位置。

目前,在贵州铜仁市松桃、印江、沿河三县已确定红色岩溶分布面积140平方千米,发现红色岩溶世界级地质遗迹4处、国家级8处、省级7处。除此之外,在重庆酉阳县和湘西古丈县也发现了大面积红色岩溶的分布。

红色岩溶形态几何

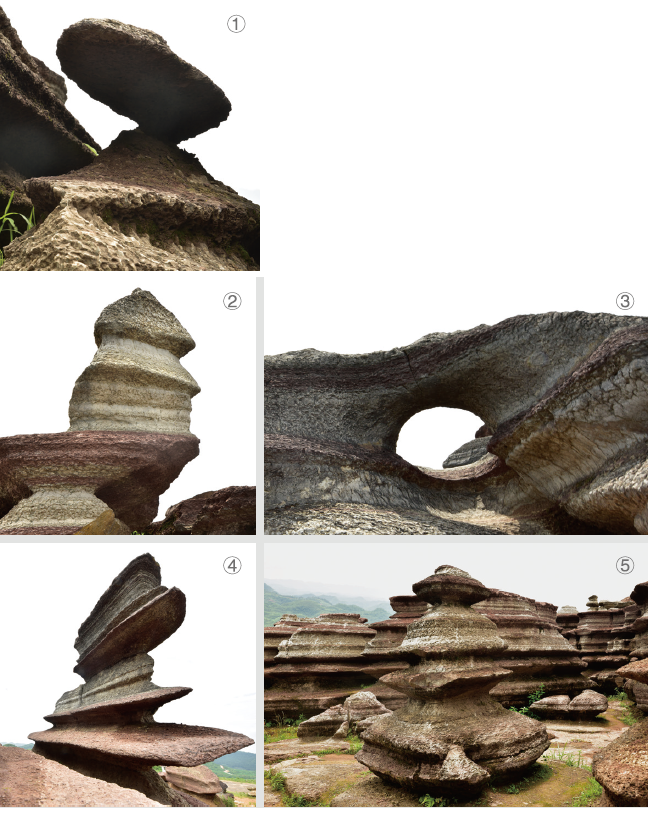

红色岩溶最大的形态特点为层面凹凸有序,体现在凹—凸互层。以铜仁市松桃苗族自治县盘石镇当造村红色岩溶典型发育区为例,该地区红色岩溶凹凸互层总数约90 ~ 100层,凹层与凸层的厚度为30 ~ 40厘米,层间凹凸程度约为20 ~ 40厘米。红色岩溶形态具有强烈的凹凸感和不可思议的神奇感,视觉上给人以强烈的震撼冲击。据实地调查,当造村红色岩溶形态上凹凸有序,其颜色上红白互层。这种形态、颜色的强烈反差,使得该地发育成世界级红色岩溶地质遗迹。

受节理裂隙发育控制,红色岩溶还具有沟壑纵横特点。沟壑将红色岩溶发育地层切割成不同大小不同形状块体,既为地下水渗流溶蚀提供通道,也为后期地质营力的塑形提供界面。当造村红色岩溶出露区沟壑密布,深度一般6 ~ 8米,局部大于30米,宽度从几十厘米至几米不等。相比其它岩面,沟壑两侧界面凹凸程度高出10% ~ 20%,其凹凸—沟壑组合形态更具有冲击力、震撼力,让人流连忘返。

在沟壑切割、岩面凹凸基础上,进一步经受长期的地质营力作用,造就了红色岩溶怪石林立特点。在红色岩溶地层表面,分布有很多形状不规则的突兀岩石,其形态差异较大,岩面凹凸不平,一般高度介于0.5 ~ 2.0米之间,体积大多数小于1立方米。在当造村可见红色岩溶各种类型的怪石奇石,有的像唐老鸭、有的像巨石阵、有的像宝塔、有的像塔林、有的像城堡……

总体形态特征反映了红色岩溶外观的大轮廓,其中包含了丰富多彩的微观形态,而这些微观形态塑造了红色岩溶千奇百态的外观。红色岩溶外观的基本形态主要为9类,具体为箱形、锥形、锋刃形、船形、蘑菇形、柱状形、屋檐形、宝塔形和穿洞形。

何岩成斯景

红色岩溶发育地层为奥陶纪泥质碳酸盐岩,其中泥质碳酸盐岩与纯碳酸盐岩互层成景最美,如上述当造村红色岩溶。岩石矿物测试分析结果得出,凸层岩体中黏土含量一般在20% ~ 35%,而凹层黏土矿物含量一般小于10%。岩石组成元素分析得出,凹层铁元素含量低,钙、镁元素含量高,而凸层与之相反。这说明凹层为相对较纯的灰岩,而凸层为泥质灰岩。

凹凸形态必有因

红色岩溶地质遗迹岩层表面具有非常明显的溶蚀现象。溶蚀坑呈现不规则状,大小一般为1厘米左右。在坑内部可见灰白色物质,经室内岩石薄片鉴定,灰白色物质为碳酸盐岩。在现场滴盐酸出现了冒泡现象,说明洞坑是碳酸盐岩被溶蚀而形成。

凸层蜂窝状明显,而凹层较少,这说明凹层碳酸盐物质成分溶蚀得较均匀。但敲开凸层暴露新鲜岩面后,可见泥质成分包围着碳酸盐物质。由于泥质不能被地下水或地表水溶蚀,这就阻挡了水对碳酸盐的溶蚀作用。由于凸层含不溶物质导致溶蚀速度慢,凹层主要含可溶物质导致溶蚀速度快,这种溶蚀的快慢差异促成了凹凸形态。因此,红色岩溶地质遗迹凹凸形态是差异溶蚀的结果。

武陵山区赏岩溶

武陵山区酉水流域是我国苗族、土家族、侗族等十几个少数民族聚集区,具有丰富的人文资源,如少数民族特有的歌舞、刺绣、服饰等文化。红色岩溶为当地少数民族的民俗风情增添了地质色彩,正在逐渐成为新的旅游景区。

湖南古丈县红色岩溶地质遗迹出露于酉水河畔茄通乡和断龙乡,核心区面积约20平方千米,现已建成国家地质公园。湖南张家界市红色岩溶地质遗迹位于永定区尹家溪镇红石林村,已获批国家石漠公园,总面积约11平方千米。重庆酉阳区红色岩溶地质遗迹分布于酉水河岸麻旺镇白竹村和酉酬镇江西湾村,出露总面积近2平方千米,需进一步开发建设。贵州松桃县红色岩溶地质遗迹位于盘石镇当造村、仁广村、过洲村和十八箭村,总面积约10平方千米,已开发面积2.5平方千米。湖北宣恩县红色岩溶地质遗迹位于李家河镇楠木园村,总面积约4平方千米,正在开发建设中。这些红色岩溶地质公园和自然保护区的建立,为保护地质遗迹资源,普及地球科学知识,提高旅游科学内涵起到了重要的作用。

红色岩溶地质遗迹开发具有资源优势。红色岩溶地质遗迹属于特殊类型岩溶地貌,与常见岩溶地貌景观相比,形态上具有较大的差异,颜色红白相间。在已调查发现的所有类型地质遗迹中,红色岩溶外观上强烈的凹凸感,极具观赏性,在世界岩溶地貌中具有独一无二性。

红色岩溶地质遗迹开发具有区域优势。红色岩溶地质遗迹分布区域位于武陵山区,区内张家界、梵净山、凤凰古城已形成旅游发展圈。如当造村世界级地质遗迹点距离梵净山风景区50千米,距离湘西凤凰风景区约60千米,距张家界风景区200千米。在此区域,继续开发红色岩溶地质遗迹,有别于周围旅游资源,形成旅游资源优势互补,因此红色岩溶开发有利于形成区域特色旅游圈。

红色岩溶保护建议

红色岩溶地质遗迹保护级别,建议分为特级、重点和一般三级保护区。特级保护区保护对象以世界级地质遗迹为主,建立以地质公园、风景区为依托,严格按照地质公园、风景区管理规定对其开发利用及其保护;重点保护区保护对象以国家级地质遗迹为主,为防止建设及耕作过程中遭受破坏,建议退耕还林,限制大规模的开发建设,设置相应的保护标示牌及其他保护宣传物;一般保护区保护对象以省级地质遗迹为主,建议退耕还林,设置相应的保护标示牌,并进行保护宣传。同时,将红色岩溶地质遗迹保护区作为野外科普基地,深入研究其形成演变过程,讲好红色岩溶地质故事。

展望

红色岩溶分布区域隶属于14个国家级集中连片特困地区之一的武陵山连片特困区。武陵山地区具有贫困面广量大、贫困程度深、基础设施薄弱、生态环境脆弱、承载能力有限、区域发展不平衡、城乡差距大等特点。当地缺乏工业化发展条件,但具有良好生态环境及独特的红色岩溶资源,而且旅游开发具有投资小、见效快、对资源破坏少的优势,因此,科学发展红色岩溶旅游业可作为当地脱贫攻坚走向富裕的绿色通道。