广袤而色彩斑斓的地球为人类生存提供了多种多样的能源和矿产资源,地大物博的华夏大地更是有丰富的能源哺育着世世代代的炎黄子孙。地热能是蕴藏在地球内部的热能,是一种清洁低碳、分布广泛、资源丰富、安全优质的可再生能源,通常分为浅层地热能、水热型地热能、干热岩型地热能。近些年来,随着常规油气资源不断减少,开发难度日益增大,以干热岩(Hot-Dry-Rock, HDR)为代表的深部地热能源正在影响着世界能源格局。

作为一种新兴能源,干热岩是指岩体温度大于180 ℃、埋深3~6千米、不存在或少量存在地下水、且能经济性开发的高温岩体,岩性通常为花岗岩。通过干热岩的开发,建立多井间的循环系统,可将深部的地热能“带到”地面,进行热电转换,从而被人类直接利用。

干热岩型地热能具有供能持续稳定、高效循环利用、可再生等特点,可减少温室气体排放,改善生态环境,在未来清洁能源发展中占有重要地位,有望成为能源结构转型新方向。我国干热岩储量丰富,据初步估算,大陆3~10千米深处干热岩资源量总计为2.5×1025 焦,约合860万亿吨标准煤,储量位居世界前列。即便是考虑了2%左右的热量提取效率,如此巨大储量的热能转化成的电量也相当可观。因此,干热岩的开发对我国能源结构调整和能源安全具有至关重要的意义。埋藏于地球深部的干热花岗岩一下子从石油、天然气开发的“禁区”,“摇身一变”成为全世界关注和研究的焦点。然而,如何开发干热岩才是利用这种清洁能源的关键。水力压裂就是开发干热岩的核心技术。该技术可谓是“捕获”地球深部地热资源的“大网”。

干热岩的开发

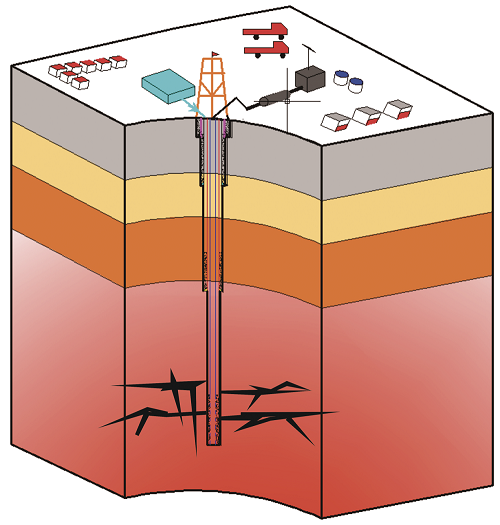

京津冀地区,尤其是雄安新区水热型供暖地热的开发,为干热岩开发积累了一定经验。干热岩与水热型地热之间的差异不仅在于是否含水,更主要的是干热花岗岩埋深大、致密且硬度大。若要在这类岩石中“提取”热量,就必须建立增强型地热系统(Enhanced Geothermal Systems, EGS)。其原理是:首先,从地表打一眼井(注入井)至干热岩储层;之后,向井中高压注入温度较低的液体(压裂液),液体在井底憋压形成的高压会在干热岩体中产生许多裂缝,这就是干热岩水力压裂技术。随后,在距注入井合理的位置处钻几口井,并同样开展水力压裂,使井底压出的裂缝相互连通。通过这样的方式可以在干热岩储层中建造一个范围较大的热量采集区域,注入的冷水沿着裂隙运动并与周边的岩石发生热交换,产生温度高达200℃的高温高压水或水汽混合物。地下热量采集区域即我们所称的“人工热储”;这些用来回收高温水、汽的井称为生产井。从贯通人工热储构造的生产井中提取的高温蒸汽,可用于发电和综合利用。利用之后的温水又通过注入井回灌到干热岩中,从而达到循环利用的目的。这就好比从地球深部接通了一个可以源源不断供电的“插座”。

20世纪70年代,美国科学家首次提出通过水力压裂技术建造人工热储并循环发电以来,美国、法国、澳大利亚、日本等国家先后开展了干热岩开发先导性试验。国际上曾投入发电工程的有14处,但由于种种原因,目前尚在运行的只有5处,其中,以法国Soultz的EGS工程开发得最为成功。由于水力压裂效果不佳而影响EGS工程的先例不计其数。我国干热岩主要分布在青藏地区、东南沿海 、胶东等地区的大中型沉积盆地,以青海共和盆地干热岩最为典型。我国干热岩的勘探和开发正处在起步和探索阶段。

干热岩水力压裂技术

通过前文介绍,我们可以了解到:水力压裂技术就是利用地面高压泵车组,通过井筒向储层泵注不同性质的压裂液。当井底压裂液累积到一定限度时,井周会形成很高的压力;当这种压力达到一定程度时,储层干热岩将被这种压力破坏并产生裂缝。这时,继续不停地泵注压裂液,裂缝就会继续扩展。简单地说,水力压裂过程就是通过压裂车向地层中泵注高压流体,并以流体为介质传递能量,破坏地层岩石的过程。

当压裂结束,会在储层中形成许多尺寸和形态各异的水力裂缝。这些裂缝便是换热介质的渗流通道。水力裂缝相互沟通、交错,仿佛编织了一张“大网”,将深部地热能“捕获”到地面,进行热交换。所以,如果把这张“网”比作一张渔网,那么这张网越密,规模越大,捕获的鱼也就越多。对于干热岩开发而言,裂缝之间组成的“网络”越复杂,规模越大,提供给液体热交换的通道就越多。

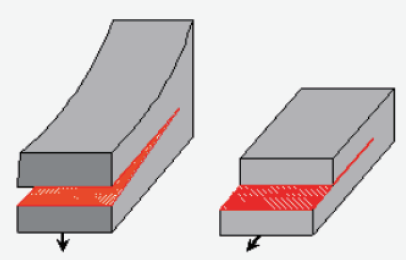

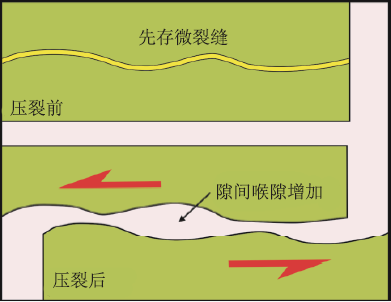

花岗岩具有致密、硬度大的特性,在其中压出裂缝需要很大的水压力,这就为压裂施工带来了诸多不利因素。因此,我们就需要采用多种方法来降低压力,其中,在天然裂隙发育的层段注水是主要的措施之一。地层岩石受长期地质作用的影响会形成很多天然裂隙,由于其胶结程度相对较低,若要在天然裂隙发育的层段开展水力压裂,无疑会使压力大大降低。此外,当水力裂缝在天然裂隙中延伸时,天然裂隙会在液体的作用下发生剪切作用,进而形成剪切型裂缝,其为水力裂缝的两种主要形态之一。形成剪切型裂缝是干热岩水力压裂所追求的目标之一。这样做的原因究竟是什么呢?我们首先考虑这样一种情况,如果压裂结束,停止泵注压裂液后,那么已经压开的裂缝可能会闭合。一旦发生这种情况,就会使此前的压裂效果“大打折扣”,而如果通过压裂形成了剪切型裂缝,依托天然裂隙粗糙面或凹凸不平的面,裂缝面会因错位而造成缝宽增大。即使停止压裂,水力裂缝也无法恢复原状闭合。这种现象我们称之为剪切膨胀现象,对于干热岩水力压裂是非常有利的。

干热岩压裂与页岩气压裂的区别

始于21世纪初的“页岩气革命”促使水力压裂技术迎来了大发展,而干热岩压裂与页岩气压裂在工艺上有很大的差异,根本原因是页岩与干热花岗岩物理力学性质之间的差异。

页岩是一种非常致密的沉积岩,层状节理和随机发育的天然裂隙发育,而页岩气就赋存在基质体中的微孔隙结构之中。因此,在对页岩开展水力压裂时,必须采用水平井分段压裂,使裂缝穿透层理面,尽可能沟通基质体,为微孔隙中的页岩气提供渗流通道。此外,为了充分改造储层,页岩气压裂需采用大流量泵注低黏度的压裂液,且需要泵注大量支撑剂对水力裂缝进行支撑。而干热岩比页岩更为致密,孔隙度更低,且结构面主要为随机发育的天然裂隙,高温是其最主要的物理特性。在干热岩压裂过程中,分段压裂往往会由于封隔器难以耐210℃以上的高温而受到限制,因此部分EGS工程采用直井压裂。此外,为了避免在压裂过程中出现过高的泵注压力,往往采用较小的排量,促使水力裂缝发生剪切作用,故而干热岩压裂不加或少加支撑剂。

目前,自然资源部中国地质调查局已针对干热岩的开发,展开了青海共和干热岩科技攻坚战,人们也看到了早日利用这种清洁能源的希望。然而,干热岩水力压裂在世界范围内尚属于起步和探索阶段,有诸多问题亟待解决。尽管开发的道路上充满荆棘,但人类利用干热岩的趋势已不可阻挡。

干热岩压裂存在的问题和未来发展研究方向

近些年来,我国在井下工具、压裂材料、压裂工艺、人员技术力量等方面都有了较大提升。但在干热岩压裂工艺方面还面临很多瓶颈,如高温封隔器研发、热储裂缝系统维护等方面。同时,由于水是一种宝贵的、非常有价值的资源(商品),增强型地热系统一旦大规模普及后,在水力压裂和热储循环过程中不可避免的水量流失会造成严重的经济损失,这一问题在西北干旱缺水地区将变得更加突出。干热岩压裂相关物理模拟试验研究和数值模拟,及其配套的实验仪器研发也需要进一步结合现场压裂施工进行深入研究。这些都是需要克服和解决的关键科学技术问题,也是未来需要攻关的方向。

为了克服技术难点,需要国家持续支持、产学研合作和多学科联合攻关,促进中国干热岩热能开发与综合利用事业发展,为中国的新能源建设做出贡献。我们相信科学家们也会克服艰难险阻,早日实现这种清洁能源的商业化开发。随着水力压裂技术的进步,这张深部热能的“捕获网”也会把越来越多的地热资源带到地面,服务于人类。