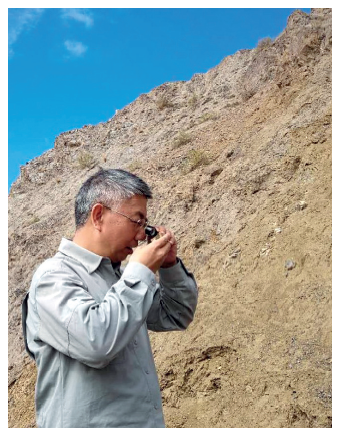

人物档案:熊盛青,中国自然资源航空物探遥感中心副主任、总工程师,自然资源部航空地球物理与遥感地质重点实验室主任,教授级高级工程师,博士生导师;是知名航空物探专家,国务院政府津贴获得者,首批国家“万人计划”科技创新领军人才,全国杰出专业技术人才, 国家科技进步特等奖一项、二等奖两项,李四光地质科学奖和黄汲清青年地质科学技术奖等获得者。

2019年12月3日,星期二,晴。上午10点钟,熊盛青抽出两场工作会议中间的休息时间,赶回办公室接受我们的采访。

熊盛青的桌子上摊着一叠又一叠的材料和半杯清水。在局促的办公室里,等身的文件与学术报告中,熊盛青扶着椅子上的把手坐下,玩笑地说“最近犯了腰疼的毛病,早上洗脸都要蹲着马步才可以”。难以想象,眼前这位看起来如此质朴的中年人,竟是带领50余个科研团队自主研发,完成国家重大项目,打破国外技术封锁与垄断的首席科学家。

古人对于从天看地的渴望从“一览众山小”中便已流露出来。随着近代科学技术的发展,如今我国的地质工作者已不再局限于地面的游击与侦察,而是随时随地俯瞰大地,在空中侦察地貌地物,甚至锁定深藏地下的金银珠宝。这与航空地球物理勘探技术(简称“航空物探”)密不可分。

进取者也 方可日新

2006年,《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020)》指出:要大力发展航空地球物理勘查技术。同年,国家“十一五”“863”重大项目“航空地球物理勘查技术系统”应运而生。熊盛青任项目首席专家和总体专家组组长。

上任之初,困难重重。我国当时在航空物探的软、硬件设备及精细测量等方面与国外相去甚远,而依赖于进口的设备就成为了制约航空物探技术发展的瓶颈。“由于航空物探是敏感的高新科技,我们想去实地考察一些效果较好的仪器。可是人家说只能为我们提供技术服务,但禁止我们接触仪器、处理数据或者购买和运输,而努力推销给我们的,则是他们早已淘汰的仪器。”此时,留给熊盛青的唯一出路就是中国制造!

自主创新的一页就此翻开。熊盛青组建、带领团队设立8个课题,采用不同的学科视角与技术思路层层通关。

“先进性与实用性的结合是一以贯之的准则。我们追求卓越,但绝不刻意追求某个指标有多高。”为此,熊盛青制定了理论与技术方法先行,重点突破,急需优先,硬软件研发统筹及勘查系统先进性、配套性和实用性统一,边研发边应用的联合攻关技术思路。按照熊盛青规划的蓝图,国内外25家单位、51个研究团队、近500名科研人员组成的科研大军,在科技部与原国土资源部2.7亿元资金的支持下,捷报频传:利用与国外技术原理完全不同的思路研制的航空重力仪研发成功;针对难以通行的湖泊、沼泽、森林等地区进行连续测量的航空电磁仪研发成功;航磁全轴梯度系统、航磁矢量勘查系统和航空伽马能谱仪不但研发成功,而且实现了工程化运用,绝大多数指标远超国外水平。

短短时间内实现诸多零的突破,熊盛青手中的蓝图持续拓展。数据收集依靠的是硬件,数据分析依靠的则是软件。“硬件实现了中国制造,软件也要大步跟上”。如果不能及时、精细、准确地梳理和分析出有效数据,那么硬件再好,也不过是在提供着海量的无效信息,“就像医生的工作一样,根据精密仪器收集有关地球内部各个维度的状态来做出判断,医生医术有高低之分,科技人员的水平也是关键。面对完全一致的信息,业务水准较高的科技人员,就能抽丝剥茧、比较深入地解释其中的有效信息;如果欠缺全面综合分析的能力则无法对信息加以挖掘和应用。”

于是,熊盛青带领的团队借鉴国外的技术,通过无数次的研讨,实验,再研讨,再实验,最终打造出支持二次开发的GeoProbe地球物理软件平台。该平台集成的首套航空物探数据处理解释系统,实现了航空磁力、重力、电磁和伽马能谱数据及地面重磁数据的同平台处理与综合解译。此平台是几代中国航空物探工作者的理想,不仅树立了行业内的新标杆,更是从此打破国外软件的技术垄断。

在航空地球物理勘查系统自主研究取得巨大突破的同时,熊盛青的团队着力推进了项目成果的应用。在实施过程中,项目成果先后应用于地质矿产评价、海洋地质调查等国家专项与核应急等工作中,累计完成约200万测线千米飞行,为能源与矿产资源勘查、环境评价等提供了高精度多参数的基础数据,并取得了多项找矿成果。截至目前,该软件系统也已在全国近200家院校、科研和生产单位推广应用1400余套,产生了显著社会经济效益。

经过10余年创新、奋斗、攻关,熊盛青所带领的团队填补了我国航空重力、时间域航空电磁、航空物探遥感综合勘查技术和装备等多项国内空白,解决了一批制约我国地质找矿突破的重大装备问题,促进了我国航空地球物理勘查技术的跨越式发展和装备的国产化,使我国跻身于世界航空地球物理强国之列。成果获得技术发明专利55项、实用新型专利15项、软件著作权32项,发表学术论文359篇,出版专著4部;培养研究生160余人。该项目荣获省部级科技奖一等奖,2016年度国家科技进步奖二等奖,他带领的团队入选首批国家重点领域科技创新团队,并先后获得科技部和原国土资源部的表彰。

面向“十三五”及今后一段时期,我国的地球深部探测重大需求。熊盛青及团队将全方位突破各项“卡脖子”的关键核心技术,实现航空地球物理勘查技术系统国际一流,由“并跑”向“领跑”进军。

科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂。创新是一个从无到有的过程,需要不怕失败的勇气和坚定不移的信念。熊盛青深谙此道。

青云之上 描绘国土

一路披荆斩浪,我国航空物探获取数据能力提高至十年前的6倍。然而,熊盛青与他的科研团队仍不安于仅仅收获装备的精进与技术的完善。

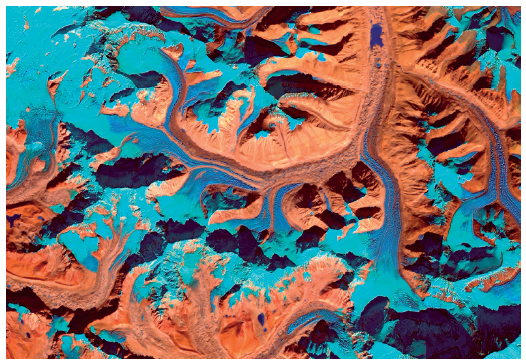

中国地质调查事业不断向前推进,已有的海量航空数据几乎涵盖了整片疆土。熊盛青意识到:将已有数据进行整理、分析,并提取出数据中隐藏的丰富信息,迫在眉睫。数日不出,熊盛青的“绘画团队”成立了。“画师们”需要将全国所有不同比例尺、不同精度、不同高度的数据编辑、整理、制作,最终形成一张综合、全面、精准的大图。面对其中大量的技术问题,团队夜以继日,终于攻克所有困难,制作并完成了《中国陆域航磁系列图(1:500万、1:250万)》,实现了全国航磁信息“一张图”的奇迹。“一件大事!”是刘光鼎院士对该书的定义,并同时指出:“该项目培养了一批人才,对促进我国航空物探技术进步发挥了重要作用。”

此后,团队再接再厉,先后编制出《中国陆域航磁异常分布图》和《中国陆域磁性铁矿产资源潜力预测图》,在全国范围内对4万多个航磁异常的性质进行了分析评价,基本查清了中国磁性铁矿产资源远景,共划分1 283个铁矿预测区,预测磁性铁矿产资源1 934.9亿吨,2 000米以浅(距离地表2 000米以内的地层)尚有潜力1 334.3亿吨,已成为重要的基本国情数据。截至目前,该项目地质构造系列图已有6种全国性的图件公开出版。其内容丰富、资料详实,文图并茂,为我国深入研究陆域航磁特征及地质构造奠定了扎实基础;对我国地质、矿产、能源、城乡建设、地球物理、地震等科研、教学、生产和相关科技管理等不同方向具有极高的参考价值。继自主创新的航空物探软、硬件后,熊盛青的“画师团队”再下一城。

飞跃青藏 不只雄鹰

志远者,不以山海为界,不以时光为限。

还有一项曾耗费熊盛青数年时间完成的项目,这就是青藏高原中西部地区航磁概查专项。

“中国是一个多山的国家,山区相对来说是经济欠发达地区,同时也是成矿条件较为利的地区。加快在中高山区高精度航磁方法技术的研究、开发和利用,对我国的找矿突破具有重要意义。”依靠具有前瞻性的预测以及脚踏实地的作业,通过一个架次接着一个架次的连续飞行,熊盛青带领项目组在世界屋脊完成了1:100万航磁概查,测量面积达到114万平方千米,填补了我国航磁领域的空白,取得了青藏高原迄今为止最完整的一份基础地球物理资料,实现了我国大陆航磁的全覆盖。依靠项目调查成果,熊盛青领导的项目组评价了青藏高原油气和矿产资源远景,先后圈出11个含油气盆地、14个与找油气关系密切的局部凸点、21个金属矿产找矿远景区和5个地热资源远景区,为青藏高原的资源评价和开发提供了科学依据。

提起项目在青藏高原连续作战的日子,熊盛青笑称:“这么多年飞下来,我晕机的毛病已经治好了。”

坦坦大道 迈向科学

研发之苦,莫过于十年磨一剑。如今的熊盛青已数刃在手,这大概是刚刚踏上地质科学之路时的他所难以想象的。从一个对地质学毫无头绪的少年到一名成果卓著、获得行业至高荣誉的科学家,熊盛青复制了金庸式大侠执着纯粹、无欲则刚的成长之路。

一直以来,国家对地质工作的需求都非常迫切,以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体高瞻远瞩,将地质工作摆在重要位置。回想16岁填报志愿时的情景,熊盛青就是因为海报中毛主席的一句话:“地质工作搞不好,一马挡路,万马不能前行”,而毫不犹豫地选择了地质专业。

勤奋刻苦、品学兼优,一直是熊盛青身上的标签。1983年,年仅20岁的熊盛青以优异的成绩毕业于成都地质学院。穷究于理,成就于工,在4年的大学时光里,他深深爱上了地质学研究,并决心在这一领域中驰骋。在改革开放的春风劲吹之时,他选择继续攀登学术高峰,1997年获得中国地质大学(北京)应用地球物理专业博士学位,而在学习期间他仍然坚持着我国航空物探领域的一线工作。在博士毕业一年后, 35岁的熊盛青被正式任命为中国地质调查局自然资源航空物探遥感中心总工程师。

求学,研究,再求学,在地球物理的领域里不断深入,在一家科研一线单位耕耘近40载……熊盛青的经历如同一条简单的向上延伸的直线。熊盛青解释这是挺顺理成章的经历。然而,这样始终如一坚持科研的劲头,在当时的那一代人看来却十分难得。“道法自然”——熊盛青办公室墙上挂着的一副已然泛黄的行书字帖,或许也吐露了他心中与地质科研之路的关系:纵浪大化中,不喜亦不惧;应尽便须尽,无复独多虑。

走过坦坦科学路的熊盛青,荣冠加身。对待科研却始终如一,他注重理论联系实际、学风严谨、勇于创新、为人正派、团结协作、甘于奉献,培养多名博士生和硕士生。在担任航遥中心总工程师期间,熊盛青组建并领衔了一支创新能力强、实践经验丰富的勘探科研团队。该团队于 2012年入选首批国家重点领域科技创新团队,2015年被评为原国土资源部科技先进集体,为推进我国航空物探与国土资源遥感技术发展和工程化应用作出重要贡献。

一往无前 追梦逐行

生有涯,而知无涯。

在自然界中、在地球上、在万丈之深、在青云之上,仍然隐藏着无数的未知,吸引着科学家们上下求索。带着对中国航空物探事业未来的憧憬,熊盛青在科研生涯中砥砺前行。

“十三五”及今后一段时期,我国地调事业将继续围绕国家能源资源安全保障、生态文明建设、地球深部探测等重大需求,持续推进航空地球物理勘查技术与装备攻关,推进航空地球物理勘查技术的应用与示范。为了突破新型传感器等“卡脖子”的关键核心技术,下一步,熊盛青和他的团队力争使航空磁测实现地磁场的全要素、全参量测量,进一步提高对目标物的分辨能力和探测深度;航空电磁探测深度由400米提高到1 000米,甚至1 500米;航空重力仪测量精度再提高一倍,进一步提升探测能力;加快航空重力梯度测量技术装备研制进度,早日实现国产化;航空放射性的分辨率提高一倍左右,更好地应用于地质矿产勘查和辐射环境监测领域;物探遥感信息的综合处理解译实现平台化、立体化和可视化。实现航空地球物理勘查技术系统国际一流,由“并跑”向“领跑”进军。

以满足国家需求为导向,以国际先进水平和增强生产能力为目标,以关键技术研究为突破口,以提高航空物探测量系统整体性能和测量精度为重点,在技术水平与调查能力等方面得到快速发展。

未来可期,熊盛青与他的航空物探事业一路同行。