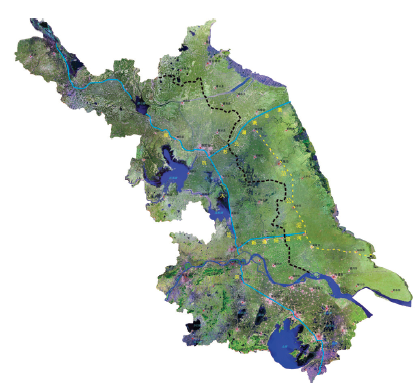

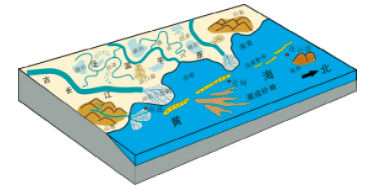

江苏沿海平原地跨南通、盐城、连云港3市(东经118°24´-122°18´,北纬31°39´-35°06´),东濒黄海,北接山东半岛,南临长江黄金水道,陆域面积3.25万平方千米,系长江、淮河、黄河、黄海与地壳升降等内外动力地质作用共同形成的广袤堆积平原,总体地势低平,向海微倾,地面高程一般3~5米,局部0.6~1.5米,是全国地势最低的平原区;海岸线长954千米,岸线平直、坡度平缓;发育宽广的潮间滩涂及未围垦的滩涂面积达5 000平方千米,约占全国滩涂总面积的1/4;湿地资源丰富,后备土地资源充足,区位优势独特。该区地处亚热带与暖温带过渡区,苏北灌溉总渠一线是中国东部自然地理的南北分界线,对气候变化为主导的自然环境演变反应极为敏感。

在一定的地史时期内,由于海平面上升或者陆地沉降,海洋面积随之扩大,沿海地区陆地面积缩小,这种海岸线向陆地内部推进的地质过程称之为“海进”或“海侵”;相反,由于海平面下降或者陆地抬升,造成海水从沿海地区向海洋逐渐退缩,称为“海退”。从第四纪开始,约260万年前以来,全球气候表现出明显的冷暖周期变化。在相对暖期,海平面升高;在相对冷期,海平面下降。海平面的频繁升降导致沿海地区发生多次海进、海退,海岸线多次往复变迁,江苏沿海平原饱经沧桑。区域的海陆变迁,直接影响着人类的生存与发展。新石器时代人类文明的兴衰与自然环境演变的关系尤为密切。多次海平面波动导致人类文明的繁盛与衰微,而随着人类文明的进步,人类活动又开始干预和改造自然环境。在人类与自然的长期斗争与融合中,江苏沿海平原演绎出一幕幕独特的人类文明发展史。

形成演化三部曲

如果将江苏沿海平原的形成演化史演绎成一部电影,那么大自然在这片神奇的土地上演出的则是精彩绝伦的三部曲,山麓、湖泊、河流、海洋轮流担任主角。在漫长的地质历史演变长河中,它们各自独立而又相互联系,共同演绎出沧海桑田的变迁。

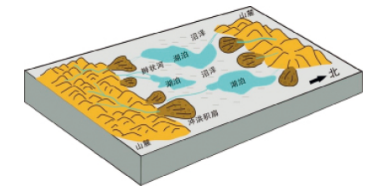

第一部《山麓与湖泊》,发生在中新世—上新世初期。距今约2 300万~530万年前,新生代以来强烈的地壳活动,改变了全球宏观环境格局。我国西部青藏高原强烈隆升,东部开始持续沉降,彼时北部连云港及南部南通地区缓慢抬升,形成较大规模的山麓,提供了大量碎屑沉积物源。在山区河流的冲洪积作用下,山麓边缘发育一系列扇形堆积体,即冲洪积扇,扇体砂砾石层厚度可达数百米;中部地区整体沉降,盆地内部大范围积水湖泊开始出现,盐城古湖就发育于这一时期,并经历了数次扩张与收缩,沉积地层以棕红色、浅绿灰色黏土为主。至上新世晚期,山麓与湖泊是这一时期的主要地貌景观。

第二部《大河泛滥》,发生于上新世—晚更新世。距今约530万~13万年,经过上新世早期和中期的盆地稳定过程与河湖的长期作用,造就了更为宽广的河谷滩地和更趋平坦化的地貌,辫状河向曲流河演化。至上新世晚期,随着曲流河的侧向迁移、改道,盆地内形成广阔的泛滥平原;泛滥平原在湿润期积水成湖,地形进一步趋平。第四纪以来,古长江逐步贯通,大河流域面积迅速扩展,带来了大量的细粒沉积物,也加速了平原的形成。至中更新世,约100万~78万年前,由于气候模式的转变,地理环境发生很大变化,区内湖泊大面积萎缩,河流广泛发育,河流沉积物不断汇集于此,形成广阔的冲积平原;同时随着气候周期性冷暖变化,海平面大幅度升降,海洋的力量已经开始改变着平原的地貌形态,区内发生多次大规模海侵,形成以河流作用为主导,伴随多次海侵的地貌演化格局。这一时期,地貌景观较前期更为丰富,泛滥平原、海湾及滨浅海等环境交替出现。

第三部《海陆交互》,发生于晚更新世以来。约13万年前至今。晚更新世末次间冰期的到来,开启了该区更为强烈的海洋作用。海洋与陆地的交互作用成为这一时期的主题。气候的冷暖波动引起海平面升降,暖期海平面升高,海岸线西进,区内形成由潮坪相、滨海相、浅海相和三角洲相(河口相)组成的海陆相过渡自然环境,堆积了厚度较大的灰色海侵地层;冷期海平面下降,海岸线东退,区内再现泛滥平原景观,形成了厚度较大的灰色系海相地层与相对薄的灰黄色陆相地层互层的沉积组合。进入全新世,约1.2万年以来,区内中部滨海辐射状潮流场形成,通过辐聚、辐散的潮流搬运,长江与黄河的物质源源不断地向东台附近海域快速淤积,致使水下沙洲生长并逐步形成陆地。尤其是黄河全面夺淮后提供了巨量的泥沙物质,在潮流场的作用下,苏北海岸线缓慢向海推进,形成现在近乎平直的海岸线。时至今日,这种潮流造陆模式仍然在东台东部海域发挥着作用,不断淤长出广阔的条形沙洲。

自然环境与人类活动

经过漫长的地质历史形成演化过程,江苏沿海平原形成了现代自然环境格局。南部海安—如东—通州—启东一线以南地区为长江三角洲的北翼,属于高亢的自然沙堤、沙嘴、沙洲地。东台—盐城—阜宁一线为古海岸线,发育滨海砂堤,其西侧原先为古潟湖,后逐步淡化淤积成湖荡洼地。宋代以来在古砂堤上修筑了捍海堤,阻挡了海潮西侵,海堤东侧则快速淤积形成滨海平原。公元1128年至1855年间黄河向南改道,夺淮河水道入海,为苏北平原带来的巨量泥沙,也塑造出新的地貌单元,在灌南—响水—阜宁—滨海—射阳一带形成广阔的黄泛平原与黄河三角洲平原。北部板浦—赣榆砂堤以东及连云港、云台山四周基本持续稳定地接受海洋潮滩沉积,形成海积平原。

自然环境是人类赖以生存和发展的物质基础,环境变化对人类文明的进程起到重要作用,而随着人类文明的进步,人类活动已成为地球上一项巨大的地质营力,迅速而剧烈地改变着自然环境。人类活动与自然环境的关系不断演变。正如恩格斯所指出的:“人本身是自然界的产物,是在他们的环境中并且和这个环境一起发展起来的。”过去一万年以来,人类为了生存发展在江苏沿海平原进行了一系列不同规模、不同类型的活动,经历了漫长的斗争与融合,从洪荒时代一步步走进现代文明的新纪元。

新石器时代的人类文明

据考古学界多年发掘的成果显示,史前文化遗址的分布在很大程度上受到自然环境因素的制约,表明新石器时代人类活动依赖并顺应自然环境的演变,主要表现在以下三个方面:

第一,地貌条件限制了新石器遗址分布的空间范围,文化遗址大多集中于苏北山麓台地、平原岗或土墩上,少数建立于洪泽湖沿岸,而中部、南部广大的湖沼区、滨浅海区几乎没有分布。第二,海平面的变化与遗址的时空分布密切相关,距今约7 000年前的全新世最大海侵使江苏沿海平原普遍遭到海侵,其后出现的青莲岗文化遗址多分布在基本未受海侵影响的陆相环境;刘林文化遗址的锐减预示着距今5 500年前后全新世高海平面的到来;距今4 000年前后苏北北部大部分成陆,人类活动的空间范围有所扩大,龙山文化得以迅速扩展。第三,气候波动影响史前文化兴衰,全新世初期,气候由干冷逐渐向暖湿转化,青莲岗文化开始繁荣起来;至距今6 300年前后,气候湿热,洪水频发,使刘林文化迅速衰落;全新世中期,气候温和略干,大汶口文化和龙山文化遗址空间分布广泛。

文明时期人与自然的斗争

进入文明时期,随着社会进步,人类对环境的依赖减弱,人地关系变得更为复杂。有历史记录以来,江苏沿海平原持续活跃着人类各种开发活动,在应对自然环境变迁的过程中创造出灿烂的历史文化。

春秋时期,沿海平原东部仍是水下沙洲,西部古潟湖逐渐淤浅成陆,吴王夫差利用众多的天然湖泊洼地,开挖邗沟,联通江、淮两大水系,首开水利先河。其后经过历朝历代的开凿治理,在江淮之间形成四通八达的水上交通网,“江淮之间,旷土尽辟”,从而使苏北平原社会经济较快发展。

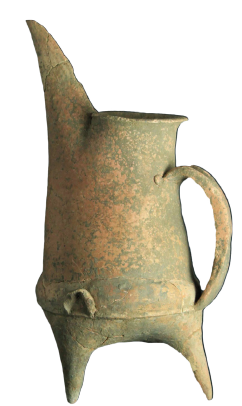

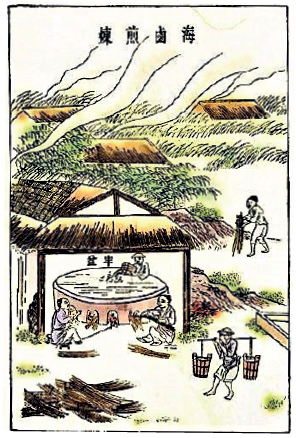

秦汉时期,平原西部湖泊萎缩,陆地增多,湖岸带出现更多的人类聚居地,高邮亭、射阳、海陵等县就出现于这一时期;平原东部的滨海沙洲也开始淤积成陆,人类活动逐步向大海延伸。自西汉以来,沿海劳动人民在广袤的滩涂上煮海为盐,联通水运,“海盐”开始成为区域重要的文化标志。《后汉书》有言“东楚有海盐之饶”,盐城故名“盐渎”县的由来就是此处遍地盐场,盐河密布,“渎”就是运盐之河。盐业是封建王朝的经济命脉,在历代官府的严密管控下,古代盐民世世辈辈辛勤劳作,使两淮盐场迅速发展壮大,素有“自古煮盐之利,重于东南,而两淮为最”。海盐文化也深植于这片土地,延续至今两千多年,现今滨海平原中部乡镇地名中的灶、堰、冈、仓、团、盘、圩、滩、垛、荡等多出自产盐单位或与制盐过程有关,成为了海盐文化最为鲜活的符号,也充分体现了人类活动与自然环境的相互依存。

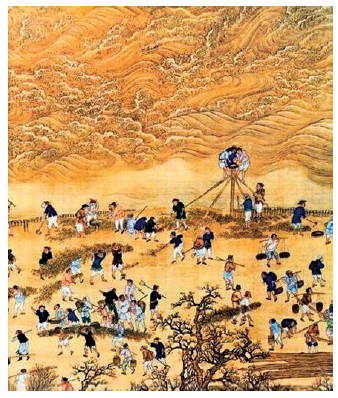

隋唐至北宋时期,长江入海口向东南方向迁移,长江三角洲北翼迅速扩展,南通地区逐渐成陆,沿海中北部海岸线相对稳定,西部里下河地区湖畔平原广泛发育。这一时期是沿海平原社会经济发展的辉煌时期,农业开发空前繁荣,大量农田开垦,水利工程在北宋时期达到顶峰。北宋天圣二年(1024年)开始,范仲淹征集民夫四万余人在东岗沙堤上兴修捍海堰(后人称为“范公堤”——堤高5米,堤底宽10米,堤面宽大约有3米),南北延绵数百公里,“有束内水不致伤盐,隔外潮不致伤稼之功用”,有效抵御了海潮西侵,同时形成了新的地貌演化格局,此后海洋沉积物再也未能进入里下河平原,进一步强化了里下河地区的低洼性。,范公堤也因此成为区域内重要的地质地貌演化界线,界线西侧为里下河湖沼平原沉积区,地表沉积物以湖沼积黏土质沉积为主;而东侧为滨海平原沉积区,地表沉积物均以冲海积砂质沉积为主。

南宋至明清时期,区域自然环境发生巨变。南宋建炎二年(1128年)黄河南下夺淮入海,至清咸丰五年(1855年)在铜瓦厢决口北归,黄河之水在江淮平原上横行了700多年,带来巨量泥沙,使淮河水系发生重大变化,下游地区积沙渐高,形成地上河,致使水患无数.河道两侧众多湖荡洼地被淤积成黄泛平原,而东部海岸线快速向东推移。黄河夺淮后区域内自然环境恶化,农田水利遭受严重破坏,而统治者却实施“治河保漕”的消极治理政策,致使大运河东边里下河低洼地区成为泄洪区,淮河水由此南下通长江入海,令这片土地深受洪涝灾害。尽管无数百姓为此付出了血汗与生命,却无法对抗强大的自然力量,自此陷入长期的贫困与落后。

新时期人与自然和谐发展

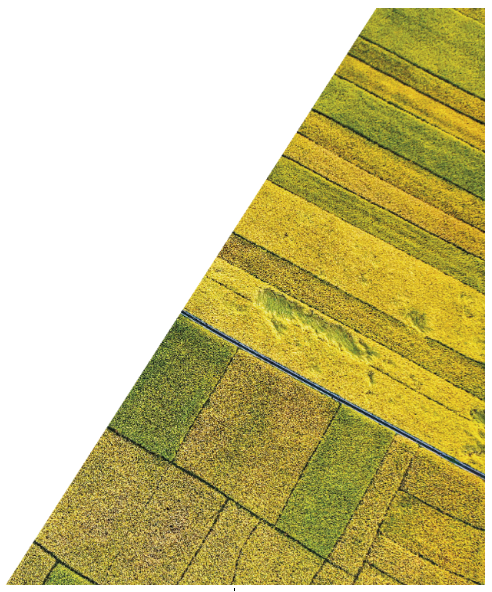

新中国成立以后,针对淮河、洪泽湖流域水灾不断的现状,国家整治了淮河入江水道,在废黄河以南开挖了从洪泽湖入海的苏北灌溉总渠,又沿苏北灌溉总渠平行开挖了洪泽湖入海排洪水道。这两条近乎平行的水道是新中国治淮的典范,都具备为淮河排洪入海的功能。在一系列的水利工程完成之后,由西向东土壤盐分日淡,不再具备烧盐条件,而草荡则日益茂盛,于是人们又开始废灶兴垦,开垦荒地,种植粮棉,转向发展农业生产。通过兴修水利淋盐爽碱,种植绿肥改良土壤,改造盐碱地成良田万顷,沿海平原成为国家的“粮棉仓”,社会经济进入快速发展阶段。

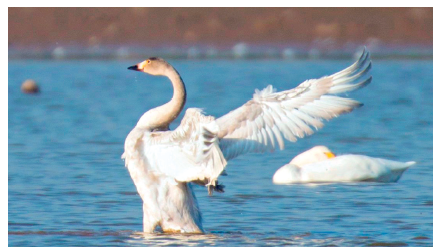

党的“十八大”召开以后,生态文明建设日益受到重视,江苏开展了一系列湿地保护工作,不仅先后建成了国家级珍禽自然保护区和大丰麋鹿国家级自然保护区,还建有全国第一个沿海滩涂自然保护区。“十二五”期间,江苏共建成国际重要湿地2处、国家重要湿地5处、各类湿地自然保护区27处、省级以上湿地公园55处、湿地保护小区235处;全省自然湿地保护面积达9 030平方千米,占全省自然湿地面积43.8%。此外,2017年实施的《江苏省湿地保护条例》作为地方性法律法规,规范约束了江苏省沿海滩涂湿地的保护工作。到2020年,江苏将新建各类湿地自然保护区或湿地农生生物原生境保护区16个、各级湿地公园14个、湿地保护小区40个,使自然湿地保护率达到50%以上。随着人与自然和谐发展的现代化建设逐步深入,生态文明建设全面推进,江苏沿海平原的面貌必将焕然一新。