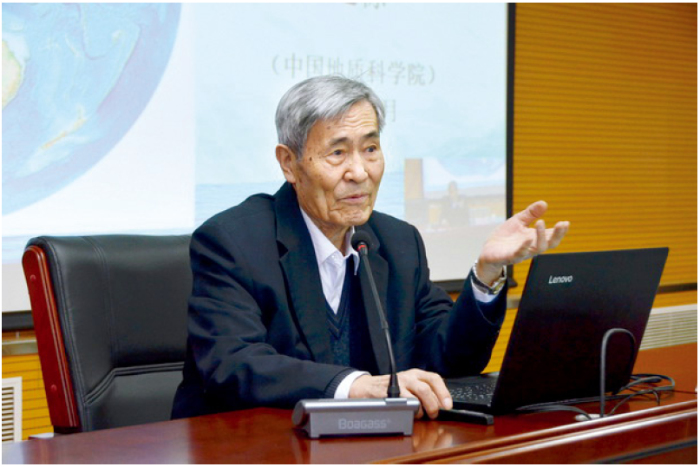

耄耋之年的李廷栋院士仍未停止科研步伐,走进他的办公室,放眼望去,里面摆满了地质图书、期刊和科研资料。近期《国土资源科普与文化》编辑部的一次宁夏专刊改稿,他埋头一改就是两小时,连掉在地上的订书针的声音都清晰无比。如今,他忙碌的身影依旧活跃在地学科研舞台上。

八十九载,弹指一挥间

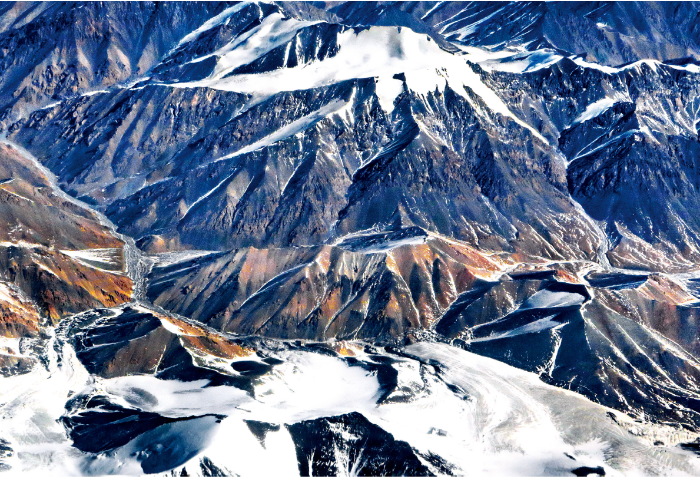

1930年,李廷栋院士出生于河北栾城县一个贫苦的农民家庭,家国正值水深火热之际,他十分珍惜来之不易的求学机会,怀着远大抱负,只身来到北平,步入平民中学。1950年,他考入了北京大学地质系,院系调整后,来到北京地质学院。1953年,成绩优秀的他提前一年大学毕业,本想到地质工作第一线的他,却因多方面太优秀而被分配到成立不久的地质部机关。后来,他多次申请到野外第一线工作,终获批准,于1957年6月离开部机关,开始东北地质探索,赴大兴安岭北部进行区域地质调查,在大兴安岭地区整整工作了4年。其先参加中国科学院的中苏合作黑龙江流域综合科学考察,后又主持了地质部大兴安岭东坡地质调查。当年,大兴安岭那里基本是地质调查空白区,是人烟稀少的“盲区”。李院士每天要纵横森林数十里,钻密林来过草甸,跨急流来爬山坡,席草地来宿帐篷,进行地质观测,整理标本资料。此外,还要时刻提防野猪、狗熊和狼的威胁,条件何其艰苦。他和团队在这样的恶劣环境中填制了大兴安岭北部地质图,编写了专著和论文。尤其是前寒武系、热河动物群和得布尔干大断裂的发现,对于东北地区乃至整个中国地层对比和构造研究都有重要意义。1965年,李廷栋院士被调地质部川西地质综合研究队任队长,开始西南地质探索。在山高谷深的川西高原,他背着行囊,攻坚克难,取得了一系列研究成果。在四川西部宝兴以北首次采获早泥盆世布拉格期镰形新单笔石,并发现了丰富的珊瑚、几丁虫和单细胞藻类化石及高等植物的孢子,实现了地层古生物研究上的重要突破。

20世纪70年代以来,李廷栋院士主持编制了多种地质矿产图件。在编图中,他们始终坚持“严格要求、精心设计、精心编绘、严格审校、力求创新”的指导思想,主持编制的《中华人民共和国地质图》《亚洲地质图》《中华人民共和国地质图集》及《中国矿产图》等获奖颇多。他不断地搜集分析新的研究成果,多次总结中国区域地质特征,编撰了专著《中国地质概述》,系统的总结中国区域地质。

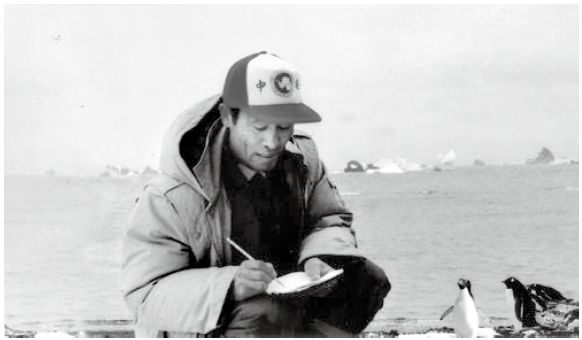

20世纪80年代以来,李廷栋院士受命从事管理和科研双肩挑工作。1980年10月,李廷栋院士担任中国地质科学院院长;1986年10月,李廷栋院士调任地质矿产部任副总工程师。期间他全力扑在中国地质科学院的建设发展上,下大力气调整了各研究所的领导班子,整顿恢复科研秩序,制订、修订了科研管理规章制度,提出改革方向。李廷栋院士受命地质矿产部任副总工程师,“卸掉了繁重的党务和行政工作,思想压力小多了,业余时间也有了”。利用节假日和晚上时间,开始了青藏高原地质结构和“南极岩石圈形成演化及矿产资源潜力”的研究工作。

多年的科研工作,李廷栋院士先后主持参与了近十个青藏高原的科研项目,并坚持“地质与地球物理调查相结合,地质典性研究与区域综合研究相结合,宏观观测与微观研究相结合”。当前,“上天、入地、下海、登极”成为地球科学研究的前沿,李廷栋院士仍然不懈地追赶着科学的步伐。

不辞辛苦,循循善诱指导后辈

在地质学界躬耕多年,李廷栋院士的大部分时间都在默默无闻地从事科研与管理工作,对于他培育后辈的方法值得了解一下。李先生以言行、教诲熏陶后辈,这是后辈学人一生的财富。

李廷栋院士非常重视人才培养,在科技管理与研究十分繁忙的情况下,循循善诱地指导学生的学习工作。他白天忙工作、晚上忙业务,他办公室的灯光总是亮到深夜。每当学生有事情要找老师都是晚上9时左右到他办公室,学生讨论问题,李廷栋院士都会认真听取意见,他常用鼓励式的方式培育学生。他不仅在选题思路上引导学生,对于具体论文,他还认真阅读、仔细修改,连标点符号都不放过。

李廷栋院士始终认为,学会如何做人是父母对孩子最重要的家教内容。“我教育孩子们好好做人,就是要忠诚老实、谦虚谨慎、热爱祖国、热爱事业。”他的家风、家教观念对后辈启发很大。李廷栋院士回忆说,“在我记忆里,母亲的手从不停,一件件地给我们几个孩子纺织粗布,缝补衣服,上了大学我的衣服还都是她缝制的。”1961年,李廷栋院士定居北京后,他的母亲便从老家搬到北京,边给生病的女儿治病,边带孙子。他的母亲总是在家人最需要的时候默默地站出来,将困苦扛在肩上。在父母留给李廷栋院士的精神财富里,“不怕苦不怕累”对他来说意义非凡。

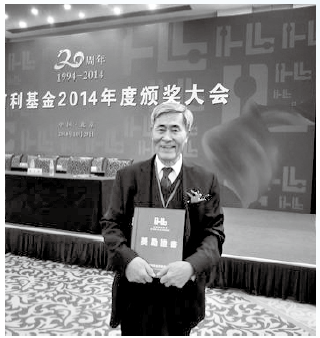

他深信,“让知识改变国家命运,改变自己命运”。他强调,“敬人者人恒敬之,助人者人恒助之”。李廷栋院士面对身处困境者,总会慷慨地伸出援手。2014年10月29日,84岁的李廷栋院士获得“何梁何利科学与技术进步奖”,他也计划将所获奖金全部捐赠并设立基金,帮助那些贫寒学子顺利完成学业。

地质事业终究要由年轻人一代代传承下去,未来的希望寄托在年轻人身上。对于年轻人的培养和成长,李先生说:“我想,第一要给他们压担子,给他们任务和项目,在地质勘查的实践中增加知识、提高能力;第二要让他们在相对稳定的专业领域深入下去;第三是要给他们良好的科研环境,不要干扰,人才的成长是用时间换来的;第四要给他们优先的机会,作出成绩后要想办法提升他们在国内外的知名度。”改革开放后国家急需要矿产资源,对地质工作非常重视,因此经费比较充足,院里面大家的精神状态也很好,都在加强学习,力争把科研工作搞上去,我们也送了好几批专家到国外进行合作研究、培养人才。

年近九旬的李廷栋院士身板硬朗,这位用双脚行走过数十万千米的“80”后,足迹几乎遍及中国所有山川湖海。他搞了几十年的地质工作,对它有着浓厚的兴趣,觉得看资料、作研究是一种必不可少的乐趣,也是他的职责,更是他的生活方式。