位于长江西滨的天柱山,它的名声由来已久,久到要追溯至春秋时期的古皖国。“皖国”,即古桐国,是春秋战国一个不太引人注意的诸侯小国,常常需要依附于吴、越、楚等大国才能维持其存在。古皖国虽然小,但却是安徽省简称“皖”的由来。

古皖国以潜山为领地,以天柱山为根基。在中原政权尚未南移之前,天柱山享有至高无上的荣耀。公元前106年,汉武帝刘彻南巡,“登礼潜之天柱山,号曰南岳”。帝王加冕,天柱山成为五岳之“南岳”。但到了隋朝,中原政权疆域南扩,隋文帝杨坚下诏废除天柱山的“南岳”尊号,改封湖南衡山为南岳。从此以后天柱山只能以“古南岳”著称。

曾享“南岳”之尊的天柱山是一座由花岗岩所构成的山脉。在秦岭—大别山造山带上,像这样的山脉还有黄山、三清山、白马尖和伏牛山等,它们都有精彩绝伦、雄奇壮美的花岗岩地貌。然而,来到这里,我们发现同样是花岗岩地貌,天柱山却和华山、黄山、三清山这些我们所熟知的花岗岩景观都不尽相同。华山以山势雄险著称,黄山以峰丛峻美而扬名,三清山以石柱怪异而奇特。而天柱山则兼具着山之雄、峰之峻、洞之幽、崖之险、石之怪与水之秀,集花岗岩之美于一身,值得反复品味。

天柱山的美,其实古人早有领略。白居易一句“天柱一峰擎日月,洞门千仞锁云雷”写出了天柱山的雄险。而李白在《江上望皖公山》中写道:“奇峰山奇云,秀木含秀气”,他看到了天柱山的奇与秀。

天柱山的花岗岩地貌可以用三句话来概括:“神”造秀峰、“天”垒奇景、“地”设巧石。“神”造秀峰指的是这里的峰林景观;“天”垒奇景则形容花岗岩崩积景观;“地”设巧石则对应天柱山以石蛋为典型的象形石景观。这三种花岗岩地貌的组合,形成了天柱山区别于其他花岗岩地貌的识别码,具有独特的魅力。2010年,原国土资源部发布的地质遗迹分类表中,将这种类型的花岗岩地貌命名为“天柱山型”,这里也有幸成为“天柱山型花岗岩地貌”的命名地。

“神”造秀峰

公园的峰林景观主要分布在天柱山主景区。在8平方千米的范围内,拥有千米以上奇峰47座,组成气势磅礴的连绵峰峦。根据其形态的不同,可分为柱状峰、锥状峰、穹状峰和脊状峰。群峰之间峡谷幽深,峰体以及峡谷两侧绝壁常常有奇松怪石相缀。季相变换,景区常有佛光、紫气、日出、日落、云海、晚霞、雾淞和雪霁等奇观出现,变化无常的气象景观烘托着千姿百态的花岗岩景观,让这里的每一季、每一天、每一刻都有完全不同的体验。

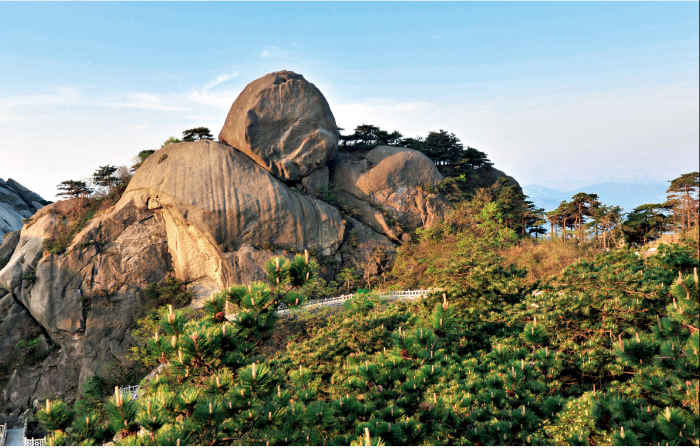

和黄山截然不同,这里的山峰高大挺拔,并且峰与峰之间完全孤立,每一座山峰都好像从低处拔地而起,兀自独立,显得尤其高大和雄伟。而且峰体浑圆光滑,将花岗岩球状风化的特征表现得淋漓尽致,这种峰体浑圆的穹状峰惟有新疆阿尔泰山的可可托海与之媲美。

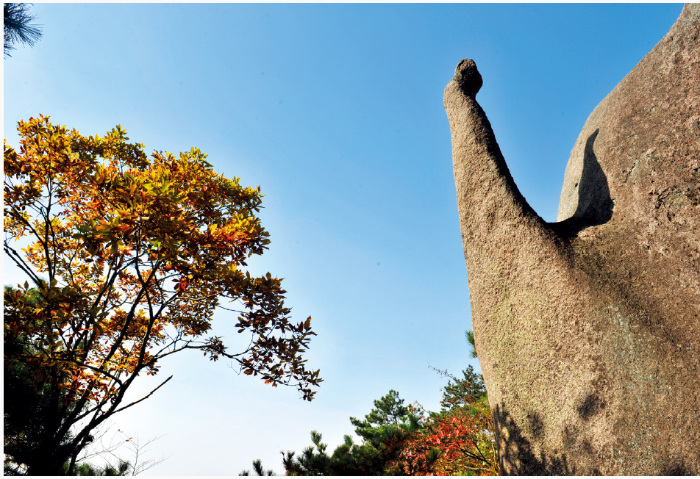

飞来峰,是穹状峰的典型代表。它海拔1 424米,尽管只是天柱山的第三高峰,但却抢尽天柱诸峰的风头。进入景区,这种高大雄伟的山峰几乎从不离开我们的视线,景区游览线的每一个角度都可以看到它的身影。飞来峰南侧陡峻光滑,北侧稍缓。峰体之上的裂隙处,松树如盘虬卧龙生长在岩缝一线,青黛色的松树如飘飘衣袂,给奇峰增加了几份仙气。更为奇妙的是,飞来峰的山顶有一石,浑圆如盖,轻搁于顶峰,似从天外飞来,称为“飞来石”。飞来峰之名便因此石而来。山顶的巨石当然不是天外飞来,它与山峰本为一整体,流水的切割与风化冻融,将它周围的岩石尽悉破碎脱落,惟其残余在山顶。该石同时也是一个“风动石”,其底部与山峰顶部的接触面甚小,风吹石动。

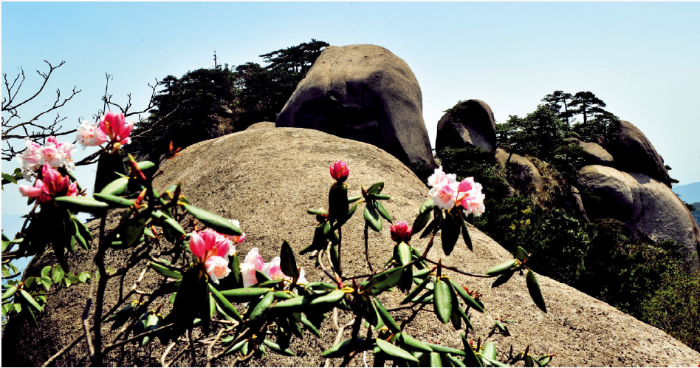

从振衣岗沿石梯上至峰顶,就能看到天柱山的主峰,海拔1 489.8米的天柱峰。天柱峰那雄伟的峰体突然出现在眼前时,我们受到强烈的震撼。天柱峰,又称皖伯尖,兀立如柱,四面嶙峋峭拔,为锥状山峰。山峰前的谷地,生长着大片的杜鹃,每年4月至5月,杜鹃如火,雄峰巍峨而立。晨辉与夕照,天柱峰通体金色,熠熠生辉。“天柱一峰擎日月”的意境,便在此得到极好的诠释。作为曾经的南岳,拜岳祭祀是古时每年都要举行的活动。相传,公元前106年,汉武帝刘彻便在天柱峰前设台祭祀,封天柱山为南岳以来,历代帝王都会派使臣到天柱山拜岳。现在重建的的圆台正是当年拜岳台所在之处,天圆地方的底座,每圈石块均是九的倍数,象征天长地久。

离开天柱峰,东环线的游览道几乎沿鲸背状的山脊起伏而行。山脊之上,密布着花岗岩球状风化形成的石蛋。愈往东,各自兀立穹隆状峰丘出现愈多。虽不如飞来峰与天柱峰那般高大雄伟,但浑圆状峰体,起伏在群山峻岭与湖光山色之间,尽显天柱山秀美的一面。天池峰、登仙峰、莲花峰、飞虎峰、迎真峰、翠华峰、蓬莱峰……峰峰秀美,峰峰不同。新开辟的莲花峰游线穿行在群峰之间,虽只有2千米,但一路群峰云横,苍松烟岚,美不胜收。笔者曾凌晨登上苍映台观日出,但见远山如黛,一轮圆日跃出云海,群峰悬石红霞锦绣,朝露珠玑,壮美极了。

“天”垒奇景

天柱山多洞,也有很多以洞命名的景点。白居易诗中 “洞开千仞锁云雷”指的就是这里的洞。但这里不是岩溶地区,没有岩溶洞穴形成的条件,也不是砂岩地区,流水侵蚀也很难形成洞穴。那么这些发育于坚硬花岗岩中的洞穴又是怎么回事呢。

其实,这里的洞并不是我们常见的,或宽大或幽深的溶洞和丹霞洞穴,而是山体崩解后,垮塌下来的巨大岩块相互垒叠搭连所形成的棚洞。在地貌上又称为“叠石洞”和“石棚”,它们是一种花岗岩崩积地貌。

郯庐断裂带自然也是一条地震带,位于这条地震带上的天柱山,注定要常常经历天崩地裂的变迁,多次发生的强烈地震。花岗岩本身发育的节理和裂隙,就易造成山峰的崩塌和解体,尤其是高大孤立的尖峰、纤细的石柱,极易在地震中崩裂坠落。这些崩落的巨大岩块大量堆积山麓,便形成这里独特的崩积巷谷、棚洞及象形岩块等景观。了解这些,我们便明白天柱山为什么不同于其他花岗岩景观地,显得总是特立独行。比如,位于江西上饶的三清山,距天柱山直线距离仅300余千米,海拔也同为1 500米左右,但那里石柱林立,“巨蟒出山”石柱高达100多米。而在天柱山,山体浑圆光滑,几乎看不到石柱存留,原因就在于此。

天柱山南侧的是郯庐断裂带通过的地方,也是崩积叠垒景观最丰富最奇特的区域。从索道上站的振衣岗往天柱峰方向,便可一路看到这种奇特的景观。这些景观皆以谷命名,如通天谷、神秘谷,其实这些“谷“全是巨大岩块之间的缝隙和岩块相互搭连形成的棚洞。

通天谷,全长330米,是崩塌堆垒形成的典型洞穴、廊道景观。洞内堆砌错综复杂,洞室相连,洞中有洞;而廊道陡峭、幽深、曲折。传说天柱峰被喻作支撑天庭的柱子,要想抵达天庭,必须穿过这片由石缝洞穴组成的峡谷,然后方可顺着天柱峰登天。行走在崖廊与岩洞之间,完全是一种全新的体验,因为景观的出现完全没有规律可言。崖缝的宽窄、廊道的长短、洞穴的深浅、洞内的奇石,全因偶然而起,随心所欲,毫无征兆。这种变化带来的乐趣很难用语言表达。有时候,刚刚还穿行在窄如细线,不见蓝天的缝隙,倏忽群山毕显,豁然开朗。刚刚才行上一段平缓小道,突然又转入岩缝之间,头顶或蓝天一线,或悬一石,脚下或倚千仞绝壁而行,或临深渊。

神秘谷,是天柱山崩积地貌的经典,有“全国花岗岩洞第一秘府”之称。全长600余米,垂直高差竟达150米。谷中,由巨石叠成的石洞大大小小上百个。一条蜿蜒曲折的小道从中穿过,像丝线将洞洞相连。人行走其间,忽上忽下,忽明忽暗,神秘之感,油然而升。这条山谷原名“司元洞”,传说是神话故事中的九天司命真君居住的神穴,道家将此尊为司元洞府。正因为有这个典故,神秘谷的洞厅皆以逍遥宫、迷宫、龙宫、天宫等命名,每一宫各有特色,皆被道家视为洞天福地。天宫是神秘谷最高一级的“洞府”,站在“天宫”出口的观景平台,整个景观区尽览眼底,真是千石百态,各尽其怪,蔚为大观。从“天宫”再往上,就是崩积地貌分布的极限高度,一个名为“归云”的圈椅状洼地。洼地中,巨大的岩块崩落在底部,两侧的崖壁呈额状,壁上苍松或独自傲立,或三五群簇,或成一线,显得疏密得当,恰当好处。其实不仅是这里,整个天柱山,松树都是景观最好的点缀。和黄山松的粗大苍郁相比,天柱山的松树则显得精瘦而稀疏,体现出的是一种精致美。或倒挂倚绝壁,或峰顶一枝独秀,或石间虬曲而出,总是低调而诗意地点缀与陪衬着山、峰、崖、石,不与之争锋,不喧宾夺主,她就像倚在门楣毫不起眼的主人家小女。若干年后,你在这里玩些什么,看些什么都不大记得了,惟有那双羞赧打望你的眼眸印在了脑海,挥也挥不去。

“地”设巧石

石蛋是花岗岩地貌区较为常见的景观,从我国最南到最北端,都可见到。它大到可以成为一座岛一座山,小到不过弹丸之石。

在我们熟知的地貌名称中,“石蛋”最为亲民,它来源于百姓对这种地貌最形象最直接的土称,后被地理学家直接拿来命名这种地貌。但从空间分布来看,我国的石蛋地貌主要分布在一南一北。南方海蚀性石蛋,从天涯海角到鼓浪屿,沿东南沿海形成了一条“石蛋海岸线”。而北方石蛋地貌则主要分布在新疆准噶尔盆地西缘和内蒙古阿拉善一带,属干旱区风蚀性石蛋地貌。相较南方和北方,我国中部地区的石蛋不甚发育,南岭与黄河之间的花岗岩带中仅有少量的石蛋分布在峰顶,而其中天柱山的石蛋是分布最多,形态最完美的。

石蛋在天柱山大面积分布,主要受到这里岩体中的几组节理控制,尤其是一组X节理,将岩体切割成规则的四方体。花岗岩所特有的球状风化,就是沿四方体的棱角风化剥落,导致岩石在原地越变越小,越来越圆,最终状如巨卵。石蛋主要分布在山顶或山坡,以天柱山的东部环线分布最为集中。尤其是天柱峰至青龙背,山脊顶上几乎全被石蛋所覆盖。

石蛋大者可自成一山、一峰,中等如房如车般大小,小者如足球篮球般袖珍。发育于孤峰峰顶的石蛋最为绝妙,天狮峰、迎真峰、西关群峰与莲花峰皆以石蛋垒叠为顶。莲花峰,峰顶巨石如瓣,旁以危石,如莲蓬出水巧趣横生。迎真峰,五个浑圆的石蛋依次沿陡坡垒叠成峰,欲坠之势,危如累卵,险绝之态让人想起“扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹”的名句来。

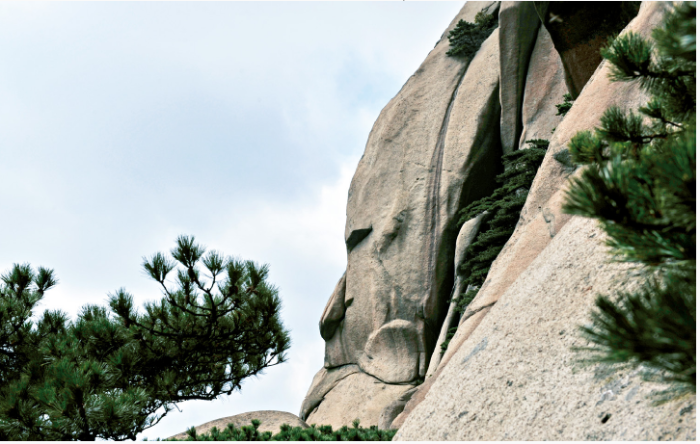

除了垒叠成峰的巨型石蛋,这里还有大量中等、小体量的石蛋,或如人似物,千奇百态,诡异怪诞,意趣无穷。构成天柱山一绝——巧石大观园。蜒蚰爬壁、仙人打鼓、犀牛望月、祖孙耳语、双乳临哺、司命天元……每个惟妙惟肖的名字又给石头赋予了“生命”,它们给大自然注入了无法分割的人文情怀……

天柱山的地质内涵是那样深邃,景观是如此多姿,更别说它的生物、天象、历史、文化、宗教。我们就像面对一枚玲珑的钻石,钻石的每一个切面都光彩夺目,而我所能记录的仅仅是其中一两个切面而已。

天柱山南坡,有一座三祖寺,取山势依水形,四周幽林环绕,古寺层叠而上,极为清幽。公元590年,三祖僧璨在山水中修禅悟道。尔后,智岩、马祖道一等名僧或驻锡,或礼佛。再后来,王安石、苏东坡、黄庭坚与范成大等纷至沓来。他们在山谷流泉,晨钟暮鼓中纵啸吟唱,勾留徘徊。他们的感悟至今仍镌刻在河溪之侧的石壁之上。青峰之巅,山外之山。亿万年来,天柱山始终屹立在这里,静默在山水之间。如今,这空谷绝响,又有谁还在倾听呢?