人类文明,源远流长,古人们在漫长岁月中不断生产、生活劳作,与自然环境和谐共生。对今人来讲,古人的生活环境充满着神秘色彩。他们对自然条件的认识,对自然环境变化的应对策略,在劳作中创造发明的生产工具以及掌握何种种植技术等,都是考古学家和人类学家等极为关注而又探讨不尽的课题。孢粉分析是环境考古研究中极为重要的方法之一,通过对遗址剖面沉积物中所含孢粉的信息研究,可以了解古人的生活环境,体会我们祖先的勤劳和感悟先人的智慧。

孢粉是什么

孢粉是植物孢子和花粉的总称,是植物繁衍的生殖细胞,它包含了每种植物的DNA信息。植物学家在对大量孢粉形态的观察中,发现不同植物的孢粉具有不同形态,根据孢粉的几何形状、萌发器官及表面纹饰特征就可以把植物的种类与孢粉形态一一对应起来,通过对每一粒孢粉的形态进行鉴定,就可以对应地确认它是哪种植物产生的。

“小”孢粉记录“大”环境

孢粉虽然个体很小,通常才30微米左右,需要在显微镜下才能对其进行鉴定,但因其外壁成分非常奇特,且具有耐酸碱、耐高温、耐高压、抗氧化的性质,在几百万年前的地层沉积物中依然能保存完整的外壁形态结构,为我们研究地质历史时期的古植被、古气候、古地理及古环境提供了极好素材。根据沉积物中的孢粉信息对应现代植物的生态习性研究,就可以把植物和植被类型与其特殊的生长气候条件和地理环境相关联起来,通过分析孢粉信息去解读古人的食、住、行等生活环境。

民以食为天

食是先民们生存选择的第一需求。他们在选择生活及栖息场所时,总要把猎食和饮水放在首要位置。对依山傍水的“风水”宝地选择,充分地体现了古人的聪明才智。在泥河湾盆地暴露的60多处较重要的旧石器遗址中,多数分布于盆地东端桑干河第一级阶地河湖相沉积层与第三和第四阶地的冲积层或相关的坡积层中。赤峰地区是先人以畜牧和耕作方式生活的主要聚居地之一,保存有丰富的古文化遗址。对赤峰七锅山剖面的孢粉分析结果表明:距今8 400年前至6 200年前为温暖湿润的草原气候,那时的先人既狩猎捕鱼,也种植作物和放牧;距今6 200年前至4 000年前,随着森林的破坏,环境逐渐恶劣,农业水平下降;距今4 000年前至2 500年前,植被以草原为主,气候温暖干燥,先人以旱作农业为主;距今2 500年前到现在,植被为典型的蒿草草原,气候温和偏干,农业和畜牧业相对发展,人类活动加剧。长江三角洲地区马家浜文化早期遗址中,孢粉组合中出现占优势的稻、香蒲、黑三棱、眼子菜和水蕨等孢粉,对比遗址中发现丰富的菱角、芡实等水生植物果实,以及铺设在建筑物地面的竹、芦苇和香蒲以及依水而行的麋鹿、水牛、龟、鳖、鱼和蚌类遗骸等,表明先民当时采用的是以种稻、渔猎、动物饲养和植物采集为主的复合经济结构。

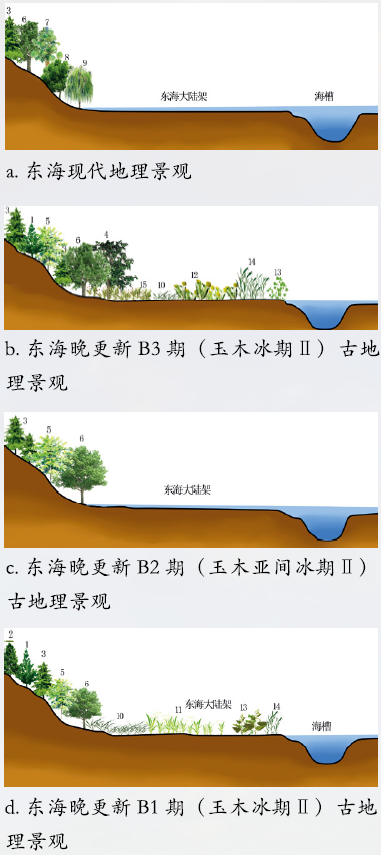

由沧海到桑田

地理条件直接影响着先人的生活环境。古气候的变化引起海平面升降,环境也随之而变。对上海马桥文化遗址的孢粉分析研究表明,该区处于海滨地带,植物以常绿阔叶、落叶阔叶和针叶混交林为主,气候温暖湿润。随着长江三角洲向海洋推进,沉积物中水质淡化,遗址离海滨有一定的距离,植被类型为以松、栎为主的针、阔叶混交林,气候温凉略干,先人耕作活动频繁。之后,由于气候再度变暖,海平面上升,淹没部分先民居住区,造成部分文化层缺失。后期气候较稳定,三角洲持续大规模向海伸展,使马桥遗址距海较远,土壤中水质淡化,平原中湖沼纵横。继而温度升高,海水又向陆地扩展,遗址再次处于海滨环境,先人在地势较高的地区耕作。孢粉组合中大量的人工作物禾本科及十字花科花粉,说明在良渚文化时期农业已有发展。这一点由出土的锛、铲刀等也可证实。虽然先人极富智慧,但局限于当时的科学技术,难以预测海平面变化,只能随着海进海退而不断迁移。此外,曾经生活在泥河湾盆地古湖边缘地带的古人类,也是随着湖水反复缩小和扩大,在食物链的牵引下相应地不断推进和后退。

三十年河东 三十年河西

孢粉也是证明古河道变迁的依据之一。由于古河道的变迁引起水资源的变化,对先人生活环境也会造成极大影响。对罗布泊孢粉分析结果表明,距今2万年以来,区域植被与气候没有发生明显变化。魏晋以前,鄯善国境内(相当于现在罗布泊地区)是一种河流泛滥平原的自然景象,水草丰盛,绿树成荫,很适合畜牧业的发展,鄯善国居民过着“民随畜牧逐水草”的以牧为主的生活。公元6 ~ 10世纪,伴随着孔雀河改道,曾经一度繁华的楼兰王国开始走向衰落。濮阳西水坡仰韶文化遗址,在距今3 000年前后,气候变凉变干,孢粉信息反映出植被覆盖度减少,水流减速,河道泥少,淤积抬升。当洪水来时溃决改道,造成西水坡、高庄等遗址被埋在数米地下。

冰火两重天

气候的冷暖变化直接影响着区域植被的演替。在全球气候变化影响下,随着冰期到来,原来适合喜湿热植物生长的地区,受寒冷干旱气候影响,该类植物衰退和灭绝,取而代之的是一些耐寒旱的植物,这些变化信息都会被孢粉记录下来。黄河下游全新世气候环境的变化,深刻地影响着中原人们的生活与文化。距今8 000 ~ 3 000年的气候适宜期,黄河中下游古人在北亚热带环境下生活,多在河旁阶地或台地生息,由于地下水位较高,利于人类用水与耕作。在这样优越的环境条件下,古人创造了发达的新石器文化。随着距今3 000年前后的气候变冷变干,河水减少、河流下切,地下水水位下降,耕地墒情变差,古人所住的阶地高出水面约10米。

推测人工种植水稻起源

水稻花粉属于禾本科。对禾本科花粉形态对比研究发现,人工种植的水稻花粉个体要比天然野生的水稻个体要大,通常大于40微米左右。在考古遗址沉积物所分析出的孢粉中,如果发现大量个体较大的禾本科花粉,则可推断为人工种植水稻的起源 。江西万年仙人洞孢粉分析研究得出古人在距今1万年时就开始种植水稻,此结论也被长江下游的浙江浦江上山新石器遗址的稻作遗存、湖南道县玉蟾岩稻壳遗存、广东英德牛栏洞遗址综合考古研究所证实。

总之,通过孢粉信息可以恢复古植被面貌、推测古气候演变、探讨古环境变迁。古河道的变迁、海平面的升降、冰期与间冰期温度的变化都会直接影响和改变古人的生活。根据遗址剖面沉积物中的孢粉信息所反映的古植被特征,就可以推断出当时的古气候、古地理状况,从而了解古人类的生活环境。