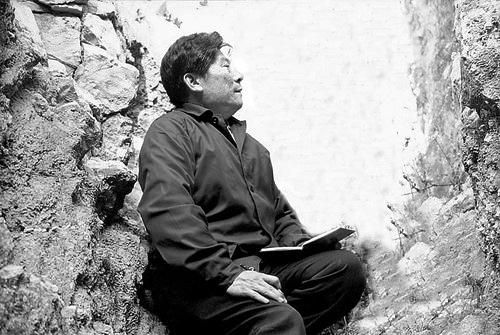

当前,我国地学研究突飞猛进,不断推出创新成果。有一批一直奋斗在地质战线的老科技工作者、老教师值得我们仰视。教室是他教学的阵地,野外是他研究的舞台;从昆仑到东海,从西部戈壁到彩云之南,有他勘探的背影;他走过每一座山,他踏过每一条河,于空灵山谷中听鸟鸣,在高耸山峰上沐新风。他是众多地质战线老科技工作者、老教师中的一员,他就是中国科学院院士赵鹏大。

色彩斑斓的地质人生

赵鹏大,1931年生,辽宁清原人,满族,中共党员。他1952年毕业于北京大学地质学系,1958年获苏联莫斯科地质勘探学院副博士学位。回国后在北京地质学院历任副教授、教研室主任、副系主任、系主任、教授,武汉地质学院院长,中国地质大学副校长兼中国地质大学(武汉)校长,中国地质大学(北京)校长兼中国地质大学研究生院院长,中国地质大学校长。他长期从事矿产普查与勘探、数学地质的教学与科研工作,率先在我国开展矿产资源定量预测的研究工作,系统研究矿产勘察中数学模型的应用。1993年当选中国科学院院士。1995年当选俄罗斯自然科学院院士,1996年被选为国际高等学校科学院院士。1992年获国际数学地质协会最高奖——克伦宾奖章,为1968年协会成立并设此奖以来获此殊荣的亚洲第一人。2011年获国际数学地球科学协会终身荣誉会员奖和俄罗斯自然科学院彼德大帝金质奖章,等等。

有人问赵鹏大:“此生最大的成就感是什么?”他思考后回答:“你做到的,别人很难做到”或“你能做到的优异程度,别人很少能达到”。在他看来:这种事或这种成果处于前“5%”的位置,不论在国内外、业内外都是处于顶尖的前5%的位置上,你办了别人很难办到的事,你取得了别人很难取得的成果,你经历了别人很难经历的事,这才能获得最大的成就感。如果以此标准来看,他的最大成就感是:担任大学校长职务达22年(从1983年至2005年),涵盖了中国地质大学建校后的1/3历史,桃李满天下。他将身心全部奉献给了地质教育事业。当时,中国地质大学两地办学,从1994年起担任大学总校校长至2005年撤销大学总校的11年中,他几次向教育部提出辞去校长职务,均未能获批准,说是“找不到一个对武汉、北京两边都熟悉、又能被两边都接受的人接替你”。校长是有任期的,而学校是永存的,他在22年任期中所做的主要工作和取得的成果也将是永存的。 迄今,他培养了近200名博士,20多名博士后,等等。他提出研究生培养“五部曲”:“择料、定向、选题、助长、成材”。他不拘一格选拔优秀人才,扬其特长,方向与其今后工作、研究领域一致,与其现行工作结合,选题具有前沿性、实用性、可操作性(可行性),指出其关键问题所在,培养其凝炼聚焦能力,鼓励、支持、协助“去木”,由“材”变“才”!

兴趣爱好、问题意识与勤奋自觉

赵鹏大从小就对地理学产生了兴趣。早在他上小学时候,他就对为什么地下有这么多煤而好奇。后来他不断对自己提问:为什么地下会提上来卤水,然后现场利用天然气“火井”熬制就能出盐?为什么地下有矿?

高中时,地理课老师讲:地质勘探人员可以知道地下什么地方有矿,而且找到矿之后还能计算出地下矿有多少,储量有多少。他又不断给自己提问:为什么在地下的矿能够找到?为什么能计算出储量有多少?兴趣先从好奇开始。从小学开始,赵鹏大就立志要学地理,1948年,他如愿考上北京大学地质学系。当时北京大学地质学系聚集了一流的地质学家。赵鹏大开阔了知识的眼界,他选择了“矿”作为“主攻”目标。1952年,他以优异成绩从大学毕业,并投身地质教育事业。 1954年,国家派他前往前苏联莫斯科地质勘探学院攻读研究生,师从著名地质学家、莫斯科地质勘探学院院长雅克仁教授。经过两年的研究生学习,赵鹏大获得副博士学位。回国后,他重新回到地质教育的工作岗位。1960年,赵鹏大晋升为副教授,并在中国首次招收矿产普查与勘探学研究生。当时,他是学院最年轻的研究生导师。在他的研究生当中,有的比他年龄还大。他严谨细致的作风影响着每一位上课的学生。

赵鹏大常说:“兴趣是培养出来的,是从好奇心开始,从探索世界的奥秘这种愿望开始,也就是一种科学精神的开始,是追求科学知识,坚持科学真理的开始;兴趣就是最好的老师,它引导你走上探索知识的道路,发现真理的道路;它可以解开你的未解之谜,也可以带你探索真理,这个老师是终身伴随着你的。”我们要努力去探索,乐于发现问题,满足这样一个好奇心。自觉是永恒的动力。一个人的进步、成长和发展,需要有动力。真正的动力,或者说不竭的动力,来自于自觉,更来自真正的自觉。办任何一件事情,要靠自觉才能坚持到底,坚持下去,才能在遇到各种困难、各种挫折的时候,矢志不渝,最终达到目的。

勤奋是成功的保障,一分耕耘一分收获,天分可能只占5%,95%都是靠自己的勤奋,赵鹏大一直强调这样一个观点。他当了22年的校长没有丢掉业务,行政工作与业务工作两不误,真正做到了 “双肩挑”。他指导学生,忙碌于教学与科研之中。他靠的是什么?是勤奋的支撑。他每天工作实际有4个单元,白天基本上是全部投入到校长的行政工作或会议之中,而在每天晚上10点以后,到次日凌晨2点的4个小时是他的“第4单元”,夜深人静,他全力以赴从事业务工作,看书,写文章,争分夺秒!另外,每年力求在假期行政工作相对较少时去野外现场从事地质工作。周六、日不休息,可以用于作业务工作。他经常做到注意力转移或兴奋点转移,在做行政工作时不想业务,在做业务工作时不想行政,且能立刻转换角色。他认为:校长不能脱离业务,做业务才能知道学科发展趋势,才能及时了解学校的状况,处理好业务,工作才能做好。除去教学科研及学校的党政本职工作外,他还担负过多种多样的社会工作,曾担任第七届全国人大代表,第九届全国政协委员,国务院学位委员会第二、三、四届委员及地质勘探、矿业、石油学科评议组召集人等,为国家发展建言献策,贡献自己的力量。

在赵鹏大看来,生命的质量要靠自己去锤炼,去浇灌。勤奋,实际上是对生命的一种浇灌!

创新无止境 探索在路上

1978年,中国科学大会在北京召开,地质界迎来科学的春天。这一年,赵鹏大给学生开设“数学地质”“矿床统计预测”等课程。地质学家们都习惯于运用传统的观察、比较、历史分析等研究方法,定性地描述地质现象和地质过程,但赵鹏大注重创新。他强调,创新是科学研究的灵魂,需要不断培养人的创新能力——追根溯源执着力,清晰敏锐洞察力,关键信息提取力,复杂事件分辨力……

赵鹏大开拓了新领域:1957年利用统计分析方法确定样品分析外检数据系统误差;1963年进行矿床勘探过程数学模拟,用二项分布模拟个旧锡矿卡房矿区复杂条状矿体勘探过程及钻孔见矿率;1975年在我国用数学模型对宁芜地区铁铜矿床进行矿产预测,开拓矿床统计预测新方向;1982年开展地质体数学特征研究,开拓地质体数学特征研究新领域;1991年提出“地质异常”控矿及找矿方法,从求异角度进行成矿远景区和矿床预测,是对传统的以“相似类比”角度的“矿床模型”法预测找矿的一种补充和完善;1996年提出“社会地质学”概念及研究内容;1998年提出开展“非传统矿产资源基础研究”;2002年提出“三联式”数字找矿理论和方法;2003年开展“资源产业经济”研究并于2004年在学校自设博士学科点;2012年提出“数字地质”的概念;2014年开展大数据及数据科学研究,提出地质大数据与云找矿服务。

赵鹏大提出并开展多种系统性研究内容:变化性质、变化程度、控变因素的矿体变化三要素;理论找矿、综合找矿、定量找矿、立体找矿、智慧找矿的科学找矿;理论先行、综合信息、定量立体、联合评价、工程验证的地质找矿科技支撑;数据化、信息化、模型化、知识化、产业化、社会化、再数据化的数据链;地质异常、成矿多样性、矿床谱系的三联式数字找矿;个体代表性、分级代表性、总体代表性的样品代表性三类型;几何特征、统计特征、空间特征、结构特征的地质体数学特征;矿种多样性、类型多样性、品级多样性、用途多样性、矿石工艺多样的成矿多样性。

赵鹏大还提出了一些创新性概念和方法:矿床是具有与经济价值的地质异常;熵函数:一种新型综合地质变量的构置;三维立体离散型模型;地质异常:地质学中的极值。

赵鹏大重点选择了“定量地质学”的研究方向,致力于各种数学方法在矿产普查与勘探中的应用——这就是后来的“数学地质”方向。他重点阐述了数学地质三任务:研究地质体数学特征,建立地质体数学模型;研究地质过程因素及关系,建立地质过程数学模型;研究地质数据及任务特点,建立地质工作方法数学模型。他提出要研究地质体的数学特征,也就是定量地用数据的方法研究地球科学。他说:“定量是要查明数量的规律性,即使是非结构、半结构性的数据,也要研究其定量的规律。只有准确地对一个事物进行量的刻画,才能鉴别、区分它,否则光靠定性的描述,界限是模糊的。有一个明确的量的概念,就可以准确地定义、区分、鉴别一个客观事物。因此,数量规律性的查明,定量知识的获取和应用,是非常重要的。这样才能准确地认知、观测、识别、预测,精准地区分、鉴别各种事物,而这一点恰恰是地球科学所缺乏的。”所以,赵鹏大认为,地质体要研究它的数学特征,如矿体、岩体、地层、构造等各种地质体;不仅要描述它的特征,还要定量表征,才能准确得出其差异、特征。

除了将地质学与数学相结合外,赵鹏大还创新性地将地质学与经济结合在一起,提出“区域勘探评价”概念,在一个区域范围内从经济角度考察地质勘查程度等问题。同时,赵鹏大不仅注重实践创新,还注重出野外的实践教学。每次到野外,赵鹏大总是穿上工作服、戴上安全帽率先下井。在矿井下,他经常给学生现场教学。他对学生们说:“对于勘探当中的任何一个问题,你们都不要马虎放过,要认认真真地勘查矿床、分析问题。”他非常重视对学生创新实践能力的培养,加强周口店及北戴河实习基地建设。对地质专业类青年教师,要求其在工作前参加一年区域地质调查或一年矿床勘探的实际工作,了解地质生产全过程。为加强学生专业外语阅读能力,他建议图书馆免费为地质专业类学生发送一本英文《普通地质学》教程,作为经常阅读的材料,同时建议教师上课时尽力将地质名词的英、俄名词标注出来。他提倡用科学研究成果有效地解决各种实际问题,为生产密切服务,并在此基础上,进行理论提升。

作为“80后”的赵鹏大,有着一个相对比较健康的体魄,并时刻保持一种积极乐观的生活状态。对于生活,他最早概括为:“静中有动,紧中有松,苦中求乐,名利无争”,后来概括为“保持健康体年轻态十诀”及“自健自医之道十诀”。 他的人生理念是这么四句话:选好方向,逆境而上,完美为本,勤奋为纲。

创新无止境,探索在路上。赵鹏大院士用自己的自觉和勤奋,书写着色彩斑斓的地质人生。