2019年4月17 日,九华山地质公园正式被联合国教科文组织列入世界地质公园网络名录。 九华山世界地质公园位于长江中下游南岸安徽省池州市,面积139.7平方千米,其名意为“九座壮丽的山峰”,其中的4个山顶上建有庄严的佛教寺庙,有些可远溯至公元5世纪。除了宗教、历史和文化意义,这些山脉还为长江水系提供了丰富的淡水来源。九华山独特且有利的地质条件,促进了该地区生物多样性和文化的繁荣。

九华山是中国佛教四大名山之一,长久以来享有盛名,有“东南第一山”“莲花佛国”等美誉。人类文化活动产生和发展于一定地域空间,与地理环境息息相关。人既是自然产物,又是社会化产物,在深受自然地理环境影响的同时,还受到社会文化因素的驱动。文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体。九华山拥有得天独厚的景观。那清晰、壮观、美丽的花岗岩复式岩体,那大型花岗岩断块地貌与富流体花岗岩结晶构造,那拔地而起的山峰与丘陵、盆地地貌创造了形态各异的花岗岩石峰和北纬30°亚热带山地生态环境,还有那融合上千年的宗教景观与社区文化遗产的特质,造就享誉世界的自然与文化融合的理想之所。同时,九华山还积淀了底蕴深厚的历史文化,晋唐以来,陶渊明、李白、金地藏等雅士、高僧游历于此,留下了诸多神奇瑰丽的文化遗迹与物证。

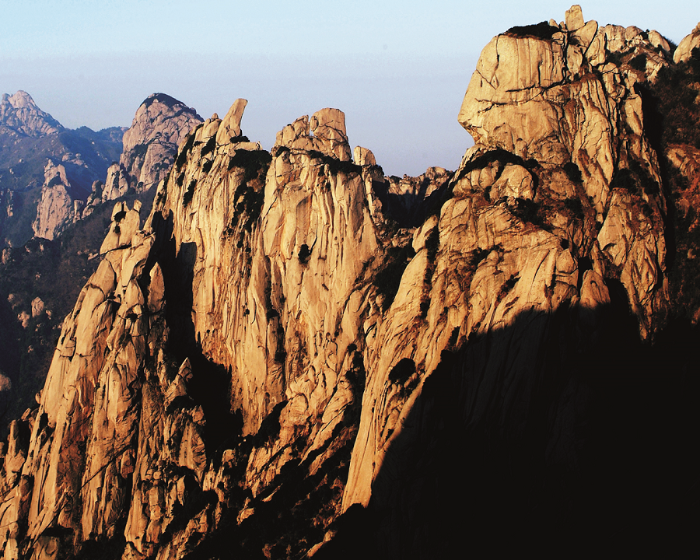

钟灵毓秀九华山

九华山地形起伏较大,切割较深,总体南北向,中间高,四周低,海拔在50米至1 344米之间。九华山主体为花岗岩,总体呈长条形,主要地貌类型为中高山、中低山、丘陵以及其中的山间盆地、峰丛、沟谷、洞室、瀑布等。在自然力量作用下,形成了锥、柱、脊、穹、箱等不同形态的峰丛、怪石、洞室、盆地和峡谷等景观,以及第四纪冰川、瀑、泉、池、潭、涧等地质遗迹资源。云海、日出、雾(雨)凇和佛光等绚丽的四时美景,共同构成了九华山集山、水、洞、石等为一体的自然奇观。

地质运动塑造奇特的自然景观。九华山地貌的形成经历了花岗质岩浆侵位、花岗岩体抬升、围岩顶盖侵蚀和花岗岩山地的形成等几个阶段。其中,新构造运动地壳的抬升为九华山地貌的形成提供了条件,造就了九华山现今高山深谷陡壁的独特地貌,也形成了许多奇特的自然景观。九华山崖壁直立,山峰陡峭而高耸,在广泛发育的垂直节理控制下,垂直节理的相互切割形成了柱峰、塔峰、屏峰等各种山峰,并不同程度地受到水平节理的衬托。当垂直节理与水平节理、斜交节理相互切割时,则形成了箱状峰。此外,岩石中节理的发育,也为一切外力作用的进行提供了有利条件,使得岩石与空气和水的接触面积增大,加速了岩石的风化作用,并控制了地面沟谷的延伸方向和区域沟谷网的平面图形,形成了九华山的河谷、山涧和池潭等水文景观。另外,花岗岩球形风化的发育,更是造就了九华山多处独特的石柱、石锥、石蛋地貌。在节理密集发育的地方,风化作用加强,在流水的侵蚀作用下,形成了山谷相间的地貌,以及独特的“一线天”景观。风化作用剥蚀的花岗岩岩块崩塌堆积后,则形成了一系列的滚石、洞穴地貌。在自然力量的作用下,形成了一系列奇特的景观,这些景观为九华山增添了一份自然之美。

自然景观构成文化意象。九华山钟灵毓秀,峰形奇峭,绝壁危崖环绕。人们通过对这些自然景观进行意象解读,赋予其不同内涵。这使得自然生成的地质地貌具有了文化意义,也体现了文化对地质地貌的影响。

九华山以名峰、奇松、怪石、云海和丰富的水景等自然景观为主。它们的相互组合体现了九华山自然的鬼斧神工与天然和谐。对于九华山的奇秀风景,李白言“灵秀”,王安石曰“雄奇”,自古便有灵秀九华的美誉,使得多少人为之竞相折腰,流连忘返。对于九华山存在的一些奇特的自然景观,人们往往会给以独特的意象解读。一方面是从外在的形态出发,另一方面体现了佛教文化的内在影响,彰显“莲花佛国”的特色。九华山古有“九十九峰”之说,现依普查资料实录71座,多为海拔700米以上山峰,最高峰为十王峰,海拔1 344.4米,另外还有钵盂峰、蜡烛峰、罗汉峰、弥勒峰和文殊峰,等等。松是九华山最奇特的景观,如黑虎松、凤凰松、鸵鸟松、长臂松和迎客松等,干曲枝虬、百态千姿。这些意象大多是根据松树形态赋予的。在九华山的峰海中,争相崛起的怪石,好似无数明珠撒落其间,把九华山点缀得分外绮丽、动人,如乌龟石、大象石、棋盘石、大鹏听经、猴子拜观音和定海神针,等等。这些意象在石头形态基础上又赋予其佛教文化的内涵,在一定程度上也是九华山“莲花佛国”的体现。

莲花佛国九华山

九华山是中国佛教四大名山之一,是地藏王菩萨道场,以其风光旖旎而独领风骚,又以“香火甲天下”和“东南第一山”的双重桂冠而名扬天下,是善男信女们的朝拜圣地。九华山佛教文化从唐朝开始传承到现在,有兴有衰,但一直绵延不断。九华山宗教以佛教为突出代表,地藏佛教在此选址、兴起和发展都与地质地貌有着密不可分的联系。

九华山现存寺庙共104座,各庙宇的海拔分布呈现两个集中趋势,分别是50米至270米和540米至810米,其中27座寺庙修建在山峰,大多集中在天台景区,如百岁宫和华严海慧寺;另外77座寺庙修建在盆地,主要集中在九华街盆地和中闵园盆地,如化城寺、海会寺、大觉寺,等等。

有的寺庙选址为何在山峰?首先,山峰之上绿林环绕、环境清幽、视野开阔、意境悠远,有助于僧众感悟山水,保持心境旷远、参禅修行;其次,出家人在对建筑与自然关系的处理上有独到见解,建筑在山峰之上的寺庙借助山势,尽量不毁坏树木,不开凿石头,而是依势而建,巧妙利用地形,不破坏自然,体现了寺庙建筑融入自然、与自然浑然一体的和谐之美,体现了佛教珍爱自然、圆融无碍、众生平等的思想,这也是九华山寺庙建筑的特色所在。

有的寺庙选址又为何在盆地?首先,海拔较高的台地面积较小且不连续,而盆地则具有较为连续、完整的土壤规模。相比于山地,盆地土壤更为丰富,而且能够为农作物的种植提供更加有利的条件。例如九华街盆地,之所以能够成为寺庙聚集地,就是因为地理位置背风向阳,地势较为平缓,土壤资源丰富。盆地为农业种植提供基础条件,与汉传佛教“农禅并重”的传统极为契合;其次,汉传佛教倡导人间佛教,认为佛教要为活人服务,与世俗社会紧密联系。这一理念恰与地藏菩萨的大愿精神合一。九华山盆地适宜居住,人烟较为繁盛,僧侣与山民接触的机会较多,这促进了与山民之间的交流,有助于将佛法在民众间传播。“成佛在人间,人成佛成”,九华山因此形成了“僧俗共处”的和谐景象。

九华山佛教的兴起和发展同样离不开其地质地貌的培育和孵化。首先,自然环境与地质地貌奠定了九华山佛教“农禅并重”的基础。九华山风景秀丽、环境清幽,僧众能够居清静之中、感天地灵气,于洁净处潜心修炼。九华山尖峰、深谷兼而有之,高地格局错落有致,寺庙建筑能够依山就势,与自然环境融为一体,“天人合一”和“顺其自然”的境界,为僧众参禅悟道提供了极佳的环境和氛围。其次,早期的高僧大德不以信众供养为主要生活来源,而是充分利用九华山的土壤环境,在此开山垦田。与黄山缺乏土壤的情况不同,九华山台地较多,山前山后的泥洼中,竹林里面,都可种庄稼和佛茶。这样的自然环境和地质地貌状况,为早期佛教僧众供养提供了良好条件。再次,九华山花岗岩地貌特色鲜明,多奇峰怪石,锥状峰、脊状峰、穹状峰、柱状峰、箱状峰皆有,富于联想意趣,能够与佛教意象产生关联。佛指峰、波鱼峰、宁化峰、弥勒峰、大鹏听经石、观音望佛国、花台佛祖峰、定海神针柱状峰、玉兔拜佛等,都是在九华山奇峰怪石的外在形态基础上,产生与佛教相关的联想而命名,地质地貌特点与宗教文化紧密结合,使九华山的佛教氛围更加浓厚。

九华山之形因地势地貌而起,造就了其独特的自然条件。它得天独厚的地理环境为佛教在此发展提供了一片沃土;九华山因佛教而兴,僧尼的生活修行对其地质地貌亦具有塑造作用,佛教赋予了九华山文化内涵和生命灵气。

建筑王国九华山

九华山的建筑分为屋宇、亭坊牌楼、道路桥梁等建筑群体,其中尤以民居建筑和寺庙建筑为主。现存古建筑多修建于明清时期,主要分布在九华街、闵园、天台和后山一带。寺院和民居交错纵横,总体上数量较多而单体规模较小,但同时也存在部分体量甚大的寺院及民居,如祗园寺、化城寺,等等。寺庙是九华山建筑的精粹,现存的100余座庙宇多数是清咸丰、同治年间遭受兵燹后沿袭旧制与序列重建的。规模最大的寺庙为祗园寺,建筑面积5 157平方米;最小的为朝阳庵,建筑面积只有56平方米。九华山独特的地质地貌等自然条件为当地庙宇、民居等的修建提供了空间场所。同时,九华山建筑体现了设计与施工者充分利用特殊自然环境的智慧,使得此地寺庙建筑风格与皖南民居建筑特色相互融合。

总体来说,九华山的地质地貌影响了此地建筑的自然选址、空间组合、外形风貌及功能等多方面。

自然选址特征:依山傍水,坐北面南。九华山属于典型的复式花岗岩山岳型地貌,沟谷流向多呈南北向和近东西向。此外,九华山地区分布着九华河、青通河、澜溪、舒溪、龙池瀑布、百丈岩瀑布、碧桃瀑布等水系。较大的高差和较发达的水系导致九华山地区在梅雨季节常遭受暴雨、山洪等危害侵袭。在这种特定的地理环境下,九华山建筑选址特别注意趋利避害,善于巧妙地利用地形和自然水系,依山傍水而筑,既地势高爽,又无暴雨山洪毁房塌屋的危险,且以青山为屏,坐北面南,深得背风向阳、朝向良好的利处,还取自然水系之便。九华河等水文资源为当地居民的生产生活提供了稳定的用水。九华山平地极为有限,除了充分利用台地、盆地等适于建筑的地形外,坡地上也存在少量的民居和寺庙建筑。因此,九华山的单幢建筑较为规整,多幢建筑的组合则因具体地形而异。总体来看,九华山的土地利用率较高。

空间组合特征:非中轴对称,依势而建。我国汉族地区传统的寺庙建筑,大都采用中轴线严谨对称的布局,规模恢宏,外观雄伟高大、富丽堂皇。中轴线上的单体建筑排列规律为:山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼,中间加弥勒殿或观音殿,两侧为配殿或庑廊。而九华山属花岗岩山地地貌,地形复杂,可供用于建筑的土地极为狭窄;山中多雨潮湿,冬季阴冷。因受地理气候等环境因素的制约,山上的寺庙建筑改变了沿中轴线严谨对称布局的传统形制,因地制宜,布局灵活。例如,百岁宫位于山势高处,依地势而建,并不严格遵循中轴对称的建筑原则,寺庙殿宇根据山顶台地的分布而不同;又如吊桥寺完全依凭悬崖的独特地势,呈现出“崖上有桥,桥上是寺”的奇观布局。总的来说,九华山的寺庙建筑以悬崖峭壁、巨岩石洞或自然起伏的台地山坡为基础,巧用不规则的地形,精心构筑。屋宇高低参差,错落有致,层次分明,富于空间变化,外观或峻险、或古朴,而内部则曲折迷离。寺庙与峰、石、崖、洞及其周围环境浑然一体。纵观全山的寺庙,有的高踞峰巅,有的耸立悬崖之上,有的横卧于山谷盆地,有的点缀在岭头山腰。每一座寺庙都以其个性特点成为整个寺院园林的有机组成部分,创造了建筑美与自然美的和谐统一。

建筑风貌特征:花岗石材,内天井落水。由于九华山的地理位置及花岗岩的地貌特征,其建筑风貌及功能多适应皖南山区的自然环境。皖南山区多雨潮湿且冬季寒冷,因此建筑多为内天井,四落水屋面、敞厅堂、两厢房、回廊或半廊楼房,外墙高直、小外窗,内部装修精良,外观褐瓦白墙,朴实无华。九华山寺庙建筑充分吸取了富有生活气息的皖南民居特点,创造出具有浓郁民居风格的宗教建筑。建筑基础以花岗岩石铺筑,门、窗以石条为框架,围护墙体用青砖或小块石加糯米灰浆粘合砌筑,屋顶盖陶瓦或铁瓦。木构架用山中所产的松、杉木,重要木构件用桐油反复油漆。平面布局大多脱胎于皖南民居。一般而言,小的寺庙仅有一二进,单门独院,庙舍合一。正堂置佛龛供佛,两侧厢房住宿,有的在楼上留有一两间客房供云游僧尼和香客驻足。而其外观则是典型的民居样式,与周围的民居浑然一体,和谐共处。中等规模的寺庙一般是数进厅堂式院楼,中设天井、内落水,主要佛殿多放在后进,有的加大一些进深和高度。屋顶是硬山两落水,铺盖当地烧制的赭黑色陶瓦。山墙端檐口做出挑小马头墙,如生出两翼。甚至一些大型寺庙也是以皖南厅堂式民居组合而成。如旃檀林就是以4个厅堂组合而成,而仅把主要大殿屋顶改成歇山大顶。通慧庵和龙庵则是两个厅堂并列组成。大型寺庙内部的装饰较为考究,柱头额枋雕刻狮子、龙首或花鸟云纹;门窗、佛龛制作精细,属于徽式木雕,内容多为《三国演义》《西游记》等小说中的人物以及佛事活动场面等,造型生动。

建筑功能特征:宗教与生活功能合一。九华山多山地、少台地的山地形貌和广泛分布的花岗岩地貌要求建筑相对集中分布,因此寺庙的宗教功能和生活功能融为一体,既能够满足进香礼佛、诵经坐禅、举办佛事活动等需求,又能够为云游僧尼和朝山香客提供相应的食宿便利。大、中型寺院均配有庙栈客房,为香客提供食宿之便。小型寺庙则庙舍合一,如闵园竹海中的多座尼庵,比丘尼起居做佛事于一地,生活极为方便。尼庵前后一般都有院落,内为花圃或菜畦,院外清溪潺流,鸟语花香。大型寺庙也有异于我国其他地区寺庙的使用功能。如旃檀林虽由4个单体建筑构成,但它的大殿、佛堂、客房、斋堂布局精巧、紧凑,香客来寺内做佛事,可在大雄宝殿西侧仅隔一条窄弄的“山中天”(即高级客房)内休息。“山中天”用两重墙和两重门将大殿内传出的钟磬念经声隔绝。当需要香客出场时,小沙弥打声招呼,即刻就可走到,而不像峨眉、普陀等地的香客做佛事时,因为与住处相距太远,需要整天守在大殿里。同样,寺庙的僧人也免去了奔波之苦。

九华山地域文化与地质地貌间存在复合作用的关系。九华山的地质地貌奠定了其地域文化的基础,影响了其地域文化的生成。相应地,九华山地域文化决定了其地质地貌的空间意义结构,影响了意义建构。九华山——自然景观与社会人文有机融合的雄奇灵秀之地。

(文中图片资料由九华山国家地质公园管理办公室提供)