说到冰雪,你会想起什么?是电影《冰河世纪》?还是南极、北极?

今天,我们要讲的冰雪故事,是发生在6亿多年前地球上的一次极寒事件。与其相比,电影与南极、北极也不过是小巫见大巫罢了。

冰与雪之歌

“雪球地球”,顾名思义,此时的地球普遍被冰雪覆盖,冷干的空气在苍凉的大陆上肆意驰骋,巨厚的冰层覆盖了广袤的海洋,当时全球的平均气温低至–50~–40℃,累积冰层厚度达数千米。

距今10~5.41亿年前的新元古代,注定是地质历史上的“多事之秋”。这次“雪球地球”事件正发生于新元古代。尽管它来去匆匆,只在地质历史中留下惊鸿一瞥后就立刻消失,但此后数十亿年间发生的冰期事件却完全无法与之相比。如果你无法想象,请将目光投向宇宙中的木卫二——这颗遥距我们5亿千米的晶莹小球,正用它冰质外壳散发出来的淡蓝色光芒,投影出地球在7亿年前的样子。

无论从地球诞生初期遥望,还是从当今世界回眸,这都是一段令人着迷又困惑的时光,比著名的“寒武纪生命大爆发”提前了近2亿年。历经40亿年的演化,那时的地球已经具备了一定的板块构造。大气组分事宜,海洋中也充斥着蓝藻这样的简单生命,虽然远不如今天这么热闹,但也表现出一颗星球该有的生机与活力,然而,这井然有序的景象却突然被极寒尘封。

雪球地球制造者:超大陆解体

要知道地球为什么变冷,就必须了解地球是怎样“保暖”的。

地球的设计十分巧妙。地球大气层就像一条大小、厚薄、质地都非常合适的“毯子”,它把地球包裹得恰到好处。太阳辐射能量达到地球以后让万物生机勃勃,而地球释放的辐射能量又被这条毯子恰如其分地“留住”了。大气层中起到保温作用的主要成分是二氧化碳、甲烷、一氧化氮、臭氧及氟利昂。科学家把这些气体称之为 “温室气体”。

然而,这条“毯子”不能太薄,也不能太厚。一旦打破了这个平衡,地球就会寒暑异常。当温室气体中某一个组分升高时,地球的保暖性就会增加,随之而来的就是地球变热、冰川消融、海平面上升。最好的例子是1亿年前的白垩纪火山大爆发,使大气中二氧化碳急剧增加,造成了这一时期温暖气候的形成。与之相反,如果这些温室气体某一组分突然消失或急剧减少,那将走向另一个极端——地球突然失去保温作用,气温急剧下降,冰川时代即将来临。

有人认为,雪球地球事件的元凶,或是罗迪尼亚的超大陆裂解事件。

大约在8.2亿年到10亿年之前,地球的面貌与今天截然不同。那时全球所有的大陆都连接在一起,形成了一个被海洋围绕的超级大陆——这就是罗迪尼亚超大陆。从8.2亿年开始,由于某种地球动力学作用,这个超大陆开始解体分裂。大约在6亿年前后,这个超大陆已经分裂成若干个独立的陆块。罗迪尼亚超大陆在裂解的过程中,加快了地球地表与地球内部的物质交换与对流循环,改变了地球大气的物质组成,打破了原有地球表层系统的平衡——大气中温室气体的含量被大大消耗,最终导致了雪球地球的形成。

鉴证实录

沧海桑田,万物变迁,人们是如何知道当时的地球就是一个超大雪球的呢?

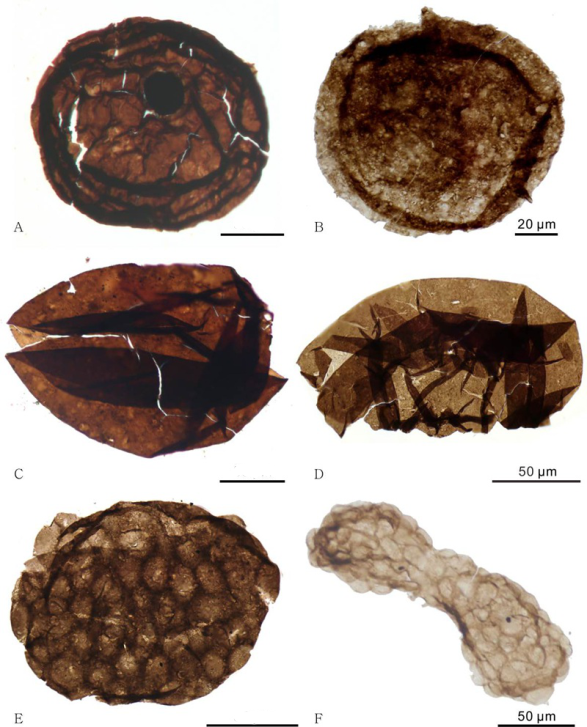

地质学家在全球范围内每一块大陆中保存的年龄为距今6.51~6.35亿年的地层内,均发现了冰川的痕迹,也就是冰碛岩。我国也有这一时期的冰川证据:广泛分布于中国南方、塔里木等地的南沱冰碛岩。

这些呈灰褐色或暗褐色、质量重、坚而脆的石头体积差异很大,说明这些看似集中在一起的石头,其实原本来自不同的水动力环境,而有能力推动从高纬度至赤道所有地区的石头都整装集合的唯一可能性就是冰川作用,并最终向我们展现了一幅极难见到的图画——雪球地球。

江湖重现

我们已知雪球地球仅存在于有限的时间内,而上述所有因素都将地球牢牢地限制在冰期覆盖的环境中,谁又是当时的地球破冰者呢?

其实,地球从来不缺乏热情与动力。在数亿年的沉睡中,地球早已积蓄了巨大的能量,正在迫切地寻求释放。答案呼之欲出:激荡于地球内部的炙热鲜血拥有无与伦比的力量,足以打开天地间通道的火山作用释放出地球内部能量,唤醒冰封中的地球,使之展现出全新活力。从生命角度看,火山似乎并不友好。自生命诞生以来的5次生物大灭绝几乎都与火山有或多或少的联系。但就在7亿年前,火山充当了一次救世主,让那个雪白的星球再次看到了蔚蓝的希望。

因为具有强力热量“锁闭”能力的温室气体退出大气圈,才导致极寒出现。火山要做的就是将它们再次释放出来。在地球被冰雪覆盖时,气温和大气含水量都很低,两者共同保存下残存的二氧化碳,而此时火山作用的持续进行,向大气圈喷发出大量二氧化碳,使得大气二氧化碳浓度飙升,同时期喷发出的大量火山灰覆盖在冰雪上,大大减小了地球对太阳辐射的反射率。这些因素的协同作用强化了二氧化碳的温室效应,提升了地表温度,逐渐将冰雪融化。但也有科学家认为,雪球地球的终结,可能是由于全球海底大量的甲烷释放,重新提高了温室气体甲烷的浓度造成的。这一变化,让地球又重新回到了温暖世界。

在经历了漫长的“冬眠”之后,生物圈一改古中元古代萧条单调的样子,为100万年之后惊天动地的寒武纪生物大爆发做着最后的准备,各类生物蓄势待发,逐一登台。

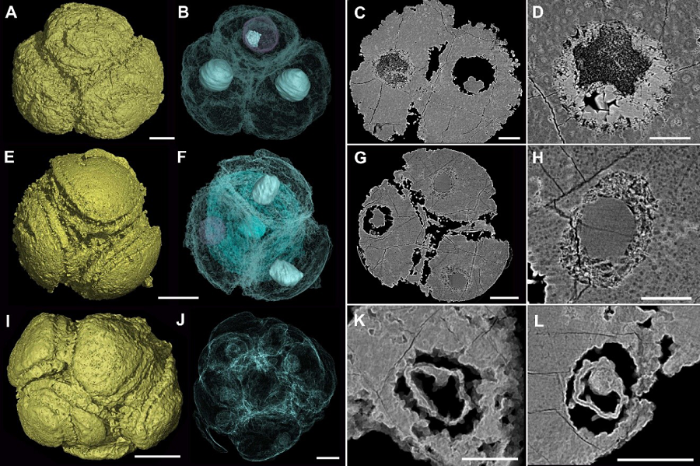

现阶段,我们依然不能完全确定生物圈发生这种变化的原因,但是可以根据所获得的证据进行相对合理的推测。化石记录可以佐证,在雪球地球形成之前,海洋被一种叫蓝藻的原核生物所占据;而在雪球地球形成后,疑源类、多细胞藻类等后生动物取代了蓝藻的优势地位。这些生物由于更强的活动性和新陈代谢能力,对大气氧含量有着更高的需求。

为什么如此极端的环境会造成生物进化的变化呢?许多地质学家猜测其原因是:这样的环境促进了生物生命活动所需要的氧气的排出。现阶段通过对保存在岩石中的化学信息的提取已经证实,大气氧浓度历经冰期后确有显著提升,虽然这一时期氧浓度还无法与现代相比,但是已经足够支持这些原始的后生动物的生存需求。而导致大气氧浓度升高的最主要的原因,就是冰川融化造成了大量营养物输入海洋,促进了近岸地区藻类繁盛。这些藻类一方面通过光合作用向大气进行氧的净输入,一方面在死亡后沉积到海底与氧气隔绝,减少氧气消耗。这两方面的共同作用,最终造成了大气氧含量升高。阶段性的氧含量增加,进一步为动物的多样化演化提供了良好的环境基础。最终,在早寒武纪,生物迎来了属于自己的最重要变革——寒武纪生物大爆发。自此,地球从“隐生宙”走向“显生宙”。在接下来的5.4亿年间,生命体的主角发生了一次又一次的更替,也见证了一次又一次灾难式的灭绝,而那颗白色的地球,却再也没有出现过。

这就是雪球地球,一段伟大而隐秘的时光。人们已经发现,雪球地球并非冰雪完全覆盖,凛冽的寒风带来的也不仅是寒冷与萧条。残存的蔚蓝色海洋和寒风带来的营养物质为生命的全面复苏做好了充分准备。两者即将共同构建承载生命的“诺亚方舟”。也正因为如此,它依然激励着一代又一代科学家们不断前行,探索其形成机理和产生的影响。相信在不久的将来,它那层神秘面纱终将被我们彻底揭开。