大洋科学钻探项目的发起,可以追溯到20世纪海洋地质与地球物理学的迅猛发展,特别是1909年莫霍不连续面的发现、1912年大陆漂移学说的提出和1962年海底扩张学说的提出,直到1966年板块构造理论的提出。大洋科学钻探的前身是1957年美国加州大学思科瑞普斯海洋研究所和普林斯顿大学提出的打穿莫霍面计划。1968年美国正式启动大洋钻探科学计划。自1968年起,国际大洋钻探经历了深海钻探计划(Deep Sea Drilling Program,缩写为DSDP,1968 —1983年)、大洋钻探计划(Ocean Drilling Program,缩写为ODP,1985 — 2003年)、综合大洋钻探计划(Integrated Ocean Drilling Program,缩写为IODP,2003 — 2013年)和国际大洋发现计划(International Ocean Discovery Program,缩写为IODP,2013 — 2023年)4个阶段。截至2018年12月,大洋钻探利用“挑战者号”“决心号”“地球号”和欧洲特定任务平台等多艘船只,在全球各大洋累计完成283个航次,在1 647个站位上完成了3 789个钻孔,采获深海岩芯总长度约430千米。国际大洋科学钻探从DSDP、ODP到IODP,取得了惊人进展。首先,它验证了根据地球物理资料提出的板块构造学说。板块构造理论、量子力学、相对论和分子生物学并称20世纪世界科学的四大进展。世界大洋科学钻探对板块构造理论的验证起到了决定性的作用,推动了以板块构造为标志的地学革命。不仅如此,大洋钻探还建立了古海洋学,拓展了全球变化研究;发现了海底广泛分布的天然气水合物,发现了深海极端条件下的生命群落。它为地球科学带来一次又一次重大突破,把地质学从洋陆过渡带扩展到深海大洋,改变了固体地球科学几乎每一个分支原有的发展轨迹,其成果实现了地球科学革命。中国于1998年正式成为ODP会员,2004年正式成为IODP的会员。随后中国科学家在1999年、2014年和2017年成为ODP184航次、IODP349航次和IODP367-368航次的首席科学家。

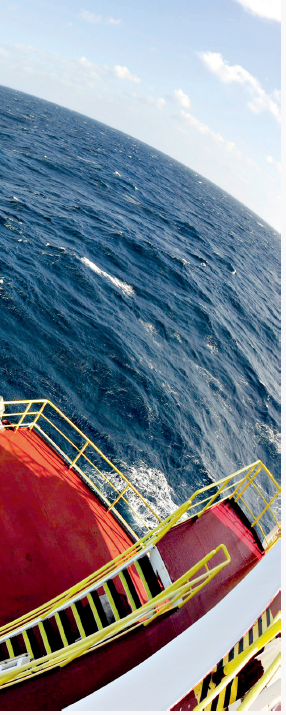

大洋科学钻探是人类科学史上迄今为止全球参与度极高、影响力极大的一项国际大学科计划。2018年,全球多数国家为“国际大洋钻探50年”举行了庆祝活动。作为大洋科学钻探的主力钻探船——“决心号”在整个大洋钻探过程中做出了重要贡献。“决心号”自1985年开始执行大洋钻探计划任务起,30多年来,驰骋万里大洋,硕果累累,但其中也有许多不为人知的辛酸往事,“弃船”事件就是其中之一。

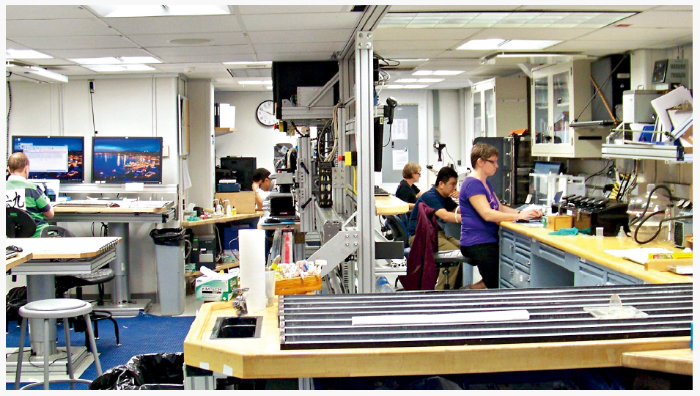

探秘“决心号”

“乔迪斯·决心号”的“决心”一名,来自18世纪英国探险家詹姆斯·库克的探险船。“决心号”原名为“SEDCO/BP471”号,1978年建造于加拿大,原是美国SEDCO公司和英国石油公司所属的商用钻探船,投入墨西哥湾石油勘探作业,后经改装,用于大洋钻探计划,由此更名。

“决心号”的总排水量为9 050吨,船长143米,宽21米,钻塔高61.5米,吃水5.5米,续航力75天,能操作9 150米的钻杆柱,钻探能力为9 150米,最深工作水深为8 235米,最浅工作水深为75米,海底以下最大钻探能力为8 385米。船上安装有两个4 500马力的主推进器和12个750马力的伸缩式推进器,用于动力定位。由计算机系统统一控制的动力定位系统可以保证“决心号”在浪高7.5米的海况下,将船位控制在水深2%的范围内。同时,船上安装有400吨的升降补偿装置,其主动和被动提升补偿系统可以在钻进和取芯时相对于船身提升4.9米,这可以避免在钻探和取芯过程中钻头和孔底的频繁撞击。另外,“决心号”配备的“缓冲钻杆”、孔口防喷装置和重返钻孔装置进一步提升了其先进性和安全性。

自1985年投入使用以来,“决心号”历经大洋钻探(1985—2002)、综合大洋钻探计划(2003—2012)、国际大洋发现计划(2013—2023)3个阶段,共完成167个航次,在910个站位钻探了2 472个孔(统计数据截至2018年12月)。

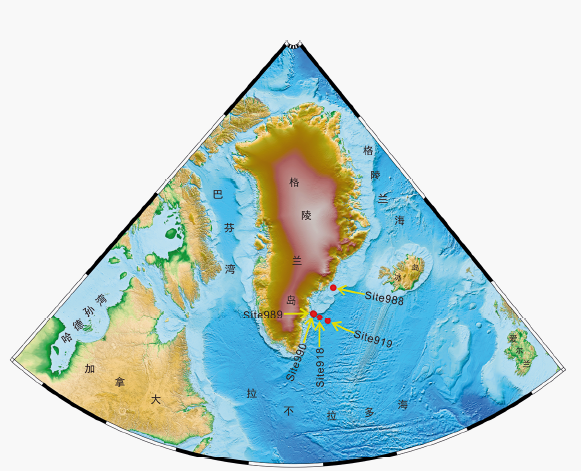

ODP 163航次是在152航次基础上,为进一步研究火山型大陆边缘张裂和洋陆转换而专门设计的两航次钻探的第二个钻探航次。钻探位置位于格陵兰岛东南的大陆边缘,属拉布拉多海北端,丹麦海峡南端,介于北冰洋和北大西洋之间。该地区属亚极地气候,年平均气温零度以下,全年盛行北风和东北风,每年10月至翌年8月为冰期。每年6月,来自北极的冰山,向南经丹麦海峡过本区,后随西岸的东格陵兰寒流漂流南下,给航运造成极大困难。

本航次预设了2个断面、6个钻孔。两断面垂直于等深线,位于格陵兰岛东南大陆边缘北部和中部,水深300 ~ 500米,钻孔深度300 ~ 500米。钻探航次由“决心号”于1995年9月执行。由于遭遇极端天气,整个航次任务量完成不足一半,并且期间发生了“弃船”事件。

“弃船”事件始末

1995年9月7日0800UTC(世界时间,船舶航行在国际水域,使用世界时间),“决心号”从冰岛雷克雅未克港出发,前往163航次的第一站——988站位。考虑到当时的海面冰情,“决心号”雇用了一艘辅助船,用于瞭望和推开海面浮冰,等等。次日0915UTC,辅助船报告作业区存在很多浮冰和冰山,特别是钻孔附近,有一座5米高、300平方米大小的冰山。9月8日1115UTC,“决心号”到达预定工作位置后发现,在作业点上方还有一座冰山,正以1节(速度单位,相当于1.8千米/小时)的速度向西南方向移动。“决心号”位于冰山后方,等待冰山移开。1230UTC,冰山移开,“决心号”在作业点首先投放信标(声学应答装置,在海底用于标定钻孔在海底的位置)。该位置离格陵兰岛东南56千米,水深262.6米。2115UTC“决心号”就位,开始在998站位进行钻孔。

9月10日0345UTC,由于恶劣天气和较浅的水深,导致“决心号”顶驱系统毁坏。由于事故无法继续工作,10日1830UTC,返回雷克雅未克港。“决心号”在站1天22小时30分钟,共钻5孔,钻深32米,取芯9.6米,取芯率30%。

在冰岛的雷克雅未克港进行顶驱和钻机的其他部件维修后,“决心号”于9月16日前往南部的989站位进行工作。9月16日1445UTC开始投放信标。但由于海流较大,三次投放才成功。孔号989A,水深495.5米。“决心号”于16日2000UTC开钻。9月17日1100UTC,监测船报告在6.3千米处有一座100米宽(注意,“决心号”的宽度为21米),15米高的冰山向“决心号”靠近。在4次尝试驶离冰山失败后,“决心号”停止取样工作,提钻至海底以下14米。此时冰山突然转向,向“决心号”靠近。因船上的起降设备正在用于别的工作,无法起钻。在冰山距离“决心号”900米时,船长下令将船后退800米,强行提出钻杆,以便能够及时躲避冰山。冰山从船侧10米处通过,钻杆和底部的钻具组合都很顺利地回收,钻杆系统没有发生损坏。工作人员更换了C-7硬岩钻头和三个钻铤,准备继续钻989A孔。

然而,几次尝试重返989A孔都失败了。工作人员于9月17日2400UTC,在989B孔开钻。由于钻头太轻,花了420分钟才钻进5.2米。而此时7.4千米外有一座冰山正向“决心号”靠近。另据气象局报告,最近两天此地区有强风。“决心号”提钻后决定不再下钻989B孔,而是前往990孔。9月20日1930UTC,“决心号”向东南移动9千米,到达990孔。

9月20日2145UTC,布放990A孔定位信标。此孔的目标是从海底以下180米处开始取样,直到基岩。由于大风,钻至海底以下41米时,提钻终止工作3小时。于9月21日0645UTC重钻该孔,钻至海底以下27米时,因避让一座大的冰山,不得已重新提钻终止工作。冰山过后,重钻至海底以下45米时,又提钻避让另外一座冰山。此后用了2个小时洗孔,重又到达海底以下45米的深度。9月22日0515UTC,钻至海底以下63米时,瞭望台发现一座更大的冰山正向“决心号”靠近。“决心号”随即起钻,避让。此时,冰山距离“决心号”10米。由于恶劣的海况,雷达和海冰辅助船不能准确监测海冰。15分钟后,“决心号”起钻。等待10小时后,9月22日1530UTC,重钻990A孔,钻至海底以下182米,因需更换钻头,起钻。9月24日0322UTC,重钻990A孔,1600UTC,由于大风,起钻。那一日下午起10级大风,持续到夜间,风速60节,浪高20 ~ 30英尺(1英尺=0.3米)。到次日1100UTC,风浪开始减小。由于大风和冰山缘故,工作人员数次起钻、终止。其间大风还刮坏了监测视像系统,船上工作人员花了5小时维修。这次风暴中,起重机驾驶员Andy Fitzmorris在暴风中抢救钻具时韧带撕裂。第二天,1505UTC,直升机将其送往格陵兰岛,然后转至冰岛进行救治。9月25日1700UTC,重钻990A孔,至海底以下260米时卡钻。故障解决后,由于冰山影响,提钻。9月27日2100UTC,编号为107高135米的冰山从船侧900米的距离向南飘过“决心号”。27日2115UTC,重钻990A孔,钻至海底以下260米开始取样。取样在海底以下260 ~ 302.7米间进行,非常顺利,并保持较高取样率,之后又钻至海底以下343.1米。

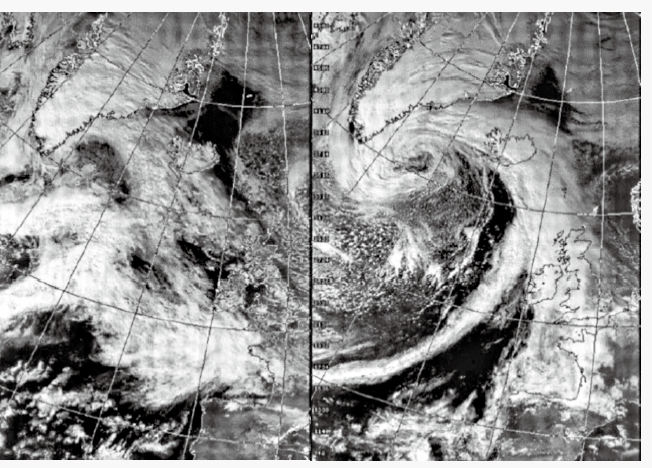

9月28日,科考队接到丹麦气象预报,29日早晨起将有北东向强风生成,并将持续到10月1日。9月28日凌晨开始40节的大风,中午时增大到50节,浪高18节。涌浪从东、北方向过来,船体升沉幅度达16~18英尺,周期很短。涌浪补偿器跳出水面,船体姿态极不稳定。在这种情况下,科考队停止取样,将钻杆升至海面以下144米,等待天气转好。至1800UTC,风力下降至20节,然后风力增大。到9月29日0200UTC时,风力逐渐从40节降为20节。到0600UTC风力持续为63 ~ 66节,并增大到76节,此时“决心号”已难以控制。强风将“决心号”持续吹向岸边,此时离岸约48千米,且冰山密布。风力增大到80节时,由于风浪太大,每次大浪,船体都会跃出水面,导致螺旋桨加速空转,前发动机受损。这时船体已无法采取顶风的方向和定位,船长及时汇报了船的情况,并做出“弃船”不抵抗台风的决定。

船体在大风中以4节的速度向南漂移。9月30日早晨,风力持续在75 ~ 78节,瞬时风力大于100节(这是船载测风仪的最大刻度值)。强于75节的大风持续了26小时。气象站惨遭损毁。9月30日1245UTC,驾驶台被风浪击碎,驾驶台遭水淹。“决心号”的计算机系统、雷达系统和动力定位等系统全部失灵。

10月1日0400UTC风力减小到57节,但浪高依然达60英尺,驾驶台再次进水。0720UTC,前推进器失灵,另外,多个推进器也失灵。1500UTC,风力降至37节,波高25英尺。此时的“决心号”仍以4节的速度向南漂移,并有极大的可能撞上冰山。再晚些时候,风暴减弱,“决心号”主推进器恢复工作,船体恢复到部分可控状态,随后调整为顶风的姿态航行。船长决定前往雷克雅未克港进行维修,但随后船上的两位首席科学家收到通知,要求“决心号”回哈利法克斯进行全船的结构和系统检查与维修。这也完全取消了“决心号”再回格陵兰继续进行本航次钻探的计划。至此,东南格陵兰大陆边缘钻探航次全部结束。

“弃船”的经验及教训

“决心号”“弃船”事件有两个问题值得今后船体设计时借鉴。

(1)高海面、短周期(8 ~ 10秒)波浪条件下,“决心号”推进器露出水面后失去阻尼,高速旋转导致发热,致使推进器发动机烧坏。推进器应该设计保护系统,当失去阻尼时,发动机停止旋转。

(2)强风情况下,风浪击碎了驾驶台窗户,导致水淹驾驶台,并导致计算机、雷达、动力定位等系统失灵。对驾驶台玻璃应进行加强设计,以避免受风时的破碎,引起后续事故发生。

“决心号”在哈利法克斯进行了彻底修复,并根据当时在海上遇到的情况进行了多项技术改进。为此,科学家和技术人员对如何更好地开展海洋科学调查研究进行了更深入的讨论。更长远地,为应对更恶劣的海洋情况,科技人员需要从两个方向开展工作:一是造更大的船舶以抗击更恶劣的海况;二是在海底布置无人的海底观测站,并连成网络,从而可以不受任何海况的约束而源源不断地获得数据。现在看来,这两个方向的努力,正在开花结果。2006年“决心号”更换了全新的钻探系统和其他的关键技术装备,几乎是一艘全新的大洋钻探船。世界上多个海底网络,如日本的DONET网等,已经建成并投入使用。海底网络是海洋科学研究手段的一项革命。这个手段几乎完全摆脱了海洋环境对人类认知海洋的束缚,可以全天候、不间断地获得所需要的海洋数据。

应该看到,海底网络观测刚刚起步,海底网络建设需要很长的时间去完善。目前及以今后较长的一段时间内,水面船舶的观测仍将是主流手段。

大洋地壳是如何生长的、大陆地壳是如何破裂的,大陆地壳和大洋地壳是如何接触的等问题是板块构造理论需要回答的几个根本问题。东南格陵兰大陆边缘被认为是典型的火山型大陆边缘。对该大陆边缘进行钻探能够获得有关格陵兰大陆破裂与西北大西洋发育,以及西北大西洋发育的最老年龄等关键信息。163航次是大洋钻探继152航次之后安排的一个关键航次,旨在对大陆破裂和大洋扩张进行研究。尽管因为天气原因该航次只完成预定任务的一半,但仍取得了非常重要的科学认识。此外,该事件也让海洋科学家进一步思考海洋科学之不易,特别是海洋环境之恶劣。目前世界各国科学家仍在为认识海洋、经略海洋进行不懈努力。中国大洋钻探船经过科学家不懈努力,日前已经获得政府批准建设。谨以此文祝愿我国大洋钻探事业取得更加辉煌成就。

致谢:本文关键线索由牛耀龄教授和苏新教授提供。牛耀龄教授是当时的上船科学家之一。部分图片由IODP349航次首席李春峰教授、IODP367航次首席孙珍教授和多次参加ODP/IOPD航次的苏新教授提供。