艺术的力量表现为共同的记忆和认同。——〔英〕西蒙·沙玛

如果说以莫高窟、云冈石窟、麦积山石窟等为代表的石窟文化记载了中国佛教文化的珍宝遗存,那么北方凿刻岩画则是先民,特别是少数民族生活(狩猎、游牧和迁徙)的历史记录。我国西北边陲阿拉善盟被称为沙漠漆之乡。这里以广布的荒漠戈壁为典型风貌,散布着诸多黝黑的沙漠漆和岩画。岩画是以沙漠漆作为画布凿刻而成。那么沙漠漆为何物?本文将从沙漠漆着手,铺开大自然赠予人类的美丽画布,讲述北方岩画的分布、内容、时代研究以及保护现状,揭开人与自然相结合的瑰宝,即北方岩画的前世今生。

探寻沙漠漆

沙漠漆(desert varnish),又称荒漠漆,学术上通常称为岩漆(rock varnish),正如它的名字一样,这是荒漠戈壁地区地表上的一种独特现象,是裸露的岩石表面覆盖的一层薄薄的浅褐色至黑褐色的像漆一样的物质。沙漠漆有许多不同类型,依据作为载体的岩石,可以分为板岩、灰岩、花岗岩、火山岩、玛瑙、碧玉、蛋白石沙漠漆,等等。沙漠漆在古代也是著名的赏石之一,早在宋代杜绾的《云林石谱》中已有记述。杜绾好古博雅,家学深厚,不仅喜爱搜罗、观赏和收藏奇石,还对奇石进行了深入研究,挖掘石头的历史、文化气息,系统总结了前人对奇石的认识,创立了科学的赏石观,沙漠漆在其文中称之为“石蜡”。沙漠漆在我国内蒙古西部、新疆地区广为分布,干旱气候加之长时间的风化侵蚀,造就了这种极具历史人文价值的荒漠瑰宝。

沙漠漆石边圆润流畅,色泽自然柔美,石表雍容细腻,宛如做工精良的漆器,仿佛掺揉了寒冰暑火,浸透了晨露晚霜。沙漠漆的观赏及收藏价值,以画面优美、造型生动奇特者为佳;以石质而论,载体岩石硬度越大,其价值越高。沙漠漆奇石的形成,必须经过大漠独特自然条件日积月累的反复“锻造”,意喻只有珍惜生活的千辛万苦,方能懂得生活的万紫千红,故而深受奇石收藏家的喜爱和追捧。

我国著名土壤学家朱显谟院士曾经研究过沙漠漆的成因,用了“岩漆”这个名称。他认为岩漆是原始土壤发育的初始阶段,凡是裸露地表的岩石都会有岩漆生成,这是原始土壤发育的基础。原始成土过程包括4个阶段:①岩生微型生物着生、生物物理风化层阶段,即岩漆;②地衣着生并见有生物风化层和细土出现的突变跃进时期;③苔藓植物着生并形成细土层的巩固发展阶段;④高等植物着生和原始土壤形成定型阶段。岩漆阶段存在着以自养生物为主的着生生物,将其刮削下来,装入含有无菌水的瓶中,可以分析到硫化细菌、硝化细菌和铁细菌,只是含量很少。它们在岩漆上的分布比在没有岩漆的岩面要广泛,出现的概率为50% ~ 80%。然而,新近研究成果却推翻了以上微生物成因观点。伦敦帝国理工学院的古微生物学家兰德尔领导的国际研究小组在美国《科学》杂志上发表文章,提出岩漆的成分以硅土为主。硅土能从大气中飘落下来,或者从岩石本身“渗”出来,长此以往,变成凝胶体状的物质,然后再硬化,最后形成岩漆。

沙漠漆就是岁月的沁色,自然的画布,成为了岩画创作者最亲密的伙伴,尽情挥洒着岁月长河、历史星空。

遍布各地的岩画

岩画是人类以沙漠漆为画布,描绘生活、寄托情感,镌刻历史、留存文明的史前艺术。岩石表面为自然形态,无人为修整,与国外的“岩石艺术”类似。根据艺术形式的不同,有人将绘画而成的岩画称为“崖画”,将凿刻而成的岩画称为“岩刻”,但不同于后期的佛教石窟艺术。实际上,不论是绘还是刻,二者均以岩石作为艺术载体,风格基本一致,故可以统称为“岩画”。到目前为止,大约有77个国家150个地区约有7万个岩画点,有4 500多万幅岩画,这些都是人类在大自然岩面之上的创作,是人类历史的瑰宝。

岩画在我国分布地域十分广阔,主要受民族、地理环境、生活习俗、语言以及宗教信仰等多种因素影响,学界将其分为南北两个系统。本文主要讲述北方岩画。北方系统岩画数量巨大,分布广阔,制作方法以镌刻或研磨为主,主要为凿刻和磨制。凿刻方法通常为去掉岩石表面暗色的岩漆,露出较亮原始层的方法,将沙漠漆作为画布和底色,浅色画作出现在暗色背景之上。磨制方法则先凿后磨,线条较粗深,凹槽光洁。北方的岩画点更多更为密集,以内蒙古、新疆、甘肃和宁夏为代表,分布在我国西北干旱区。另外,在青藏高寒区同样存在大量凿刻的岩画。例如,内蒙古的岩画基本横亘整个内蒙古草原和荒漠,东至赤峰,西达额济纳旗,中间是阴山山脉。宁夏岩画在贺兰山、卫宁北山、灵盐台地、香山、青龙山等地都有发现,仅卫宁北山大麦地岩画已经发现有一万幅。贺兰山岩画绵延250千米,有20余个岩画点,总数在万幅以上,刻画了古代游牧民族的社会经济、自然生态和文化生活,其并非出自某一时期、某一民族和部落之手,而是在很长一段时间,由众多古代先民(新石器时代、青铜时代、铁器时代,以及唐、北宋、西夏)留下来的多期遗存,是北方草原民族文化的代表作。青海岩画主要分布在祁连山南麓、昆仑山及巴颜喀拉山等处,集中分布于青海湖周边,有野牛沟、卢山、舍布奇、巴里、哈龙等岩画点。新疆岩画则主要分布在阿尔泰山、天山、昆仑山等地,包括阿勒泰地区的哈巴河岩画、吉木乃岩画。西藏岩画多数分布在藏北地区,其中阿里地区的日土县和那曲地区的尼玛县、申扎县等地岩画最为集中。

内蒙古和新疆岩画的发现始于1927年“中瑞西北科学考察团”的科学考察工作。考察团由中国和欧洲科学家组成,沿着丝绸之路,历时8年。除了将岩画作为地质学和人类学的考察内容外,本次科考还包括考古学、天文学、气象学等方面。中方代表团团长徐旭生首先在新疆哈密博格达山发现了岩画,随后瑞典考古学家贝格曼在内蒙古阴山脚下发现了岩画。

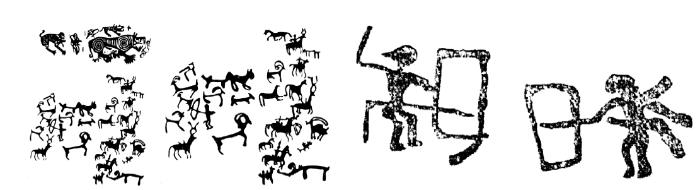

曼德拉山岩画位于我国内蒙古阿拉善右旗孟根布拉格苏木西南的曼德拉山中,因其历史久远、雕刻精湛、图案逼真、古朴粗犷等特点,被我国著名岩画研究专家盖山林赞誉为“美术世界的活化石”。此岩画共计6 000多幅,面积约18平方千米,为羌、月氏、匈奴、鲜卑、回纥、党项和蒙古等北方少数民族创作,是其生活与精神的写照,内容多为狩猎、放牧、战斗、日月星辰、寺庙建筑、舞蹈、竞技以及游乐等题材。岩画形象生动地记录了远古及近代阿拉善地区的经济文化和社会生活的形态、自然环境风貌,等等。其题材之广泛、内容之丰富,堪称我国西北古代艺术的画廊。

北方岩画风格刚劲雄健、浑厚有力。以敲凿、磨刻法制作的岩画,人物动态较丰富(仅射箭姿势就有骑射、步射、侧身射、半侧身射、仰射及平射等),且呈夸张之态,多表现舞蹈、狩猎、游牧及战争等场景;图形有穹庐、毡帐、车轮及车辆等器物,还有天神、地祗、祖先、日月星辰、原始数码以及手印、足印和动物蹄印,等等。南方岩画则多数用赭石粉末绘制,呈红色或褐红色,内容多是描述村落、征战、庆典、行船、舞蹈与放牧等为主的生活和社会意识形态方面。

磅礴岩画兴于何时?

岩画历史悠久,那么,如何判断一幅岩画的创作年代?国内外学者在北美、澳大利亚开展了诸多研究工作,但是对于其准确性和可靠性仍然存在争议。1980年,科学家通过铀同位素测定了沙漠漆的形成时代。除此之外,还有阳离子比例以及放射性碳同位素质谱等测年手段。

现今主要通过岩画的内容、凿刻工具以及岩漆的新旧来粗略判断岩画的时代。例如,在我国西藏阿里地区日土县环洛布湖调查中发现了4个岩画群、618组岩画,其中大型石片图案1组。经科学调查记录得知,这一地区是目前西藏境内岩画数量最多的地点。岩画图案主要是牦牛、鹿、飞禽以及藏传佛教六字真言等,题材与风格反映了从公元前至公元9世纪这一地区与周边地区(印度、尼泊尔等地)的宗教交流与联系,表明这一地区是古代西藏西部族群的重要活动区域。1 500年前,北魏地理学家郦道元在其《水经注》中记载了贺兰山岩画,原文描述为“山石之上自然有文,尽若虎马之状,灿然成著,类似图焉,故谓之画石山也”,表明贺兰山岩画的历史之久远,至少形成于1 500年前。同时,这也意味着我国是世界上发现岩画最早的国家,因为欧洲关于岩画发现的最早文字记录,是17世纪挪威的阿尔弗逊(P. Alfason)对瑞典布胡斯省岩画的著录。

我国北方岩画的时代要明显早于南方岩画。北方岩画可分为史前时期、匈奴时期、突厥时期和西夏时期,其中史前时期多以描述动物和狩猎场面为主,匈奴时期多采用野生动物形象,突厥时期的岩画则以家畜特别是山羊形象为主,西夏时期则出现回鹘文、西夏文等文字记录。

保护岩画 记录文明

岩画作为远古文明的记录载体,这些遗存正经受着大自然不断侵蚀(自然营力和动植物)以及人类活动的破坏,目前亟需对岩画资源的分布开展普查(区带划分)与风险评估,及时划定保护区。如今,宁夏贺兰山岩画已经成为全国重点文物保护单位,国家AAAA级旅游景区,全国研学旅游示范基地,但仍有许多荒漠戈壁中的岩画没有得到有效保护,相关科研文献也相对较少。除加强岩画原地保护措施外,还应进一步推动岩画数字化,便于世界各地研究者与民众进行考察和参观,建立全球岩画数据库势在必行。

岩画是一种文化景观,反映了先民们对于世界的认知,是远古时期遗迹,又具有较强的艺术价值,是书写在自然岩石、石龛和石洞中的文化记录和人类记忆,是无言的历史和时代印记。人们通过岩画艺术,表达情感、思想。逝者虽已沉默,而岩石会说话。岩画因其分布的广度和反映出的历史文化深度,已经成为艺术史研究领域的重要课题之一。