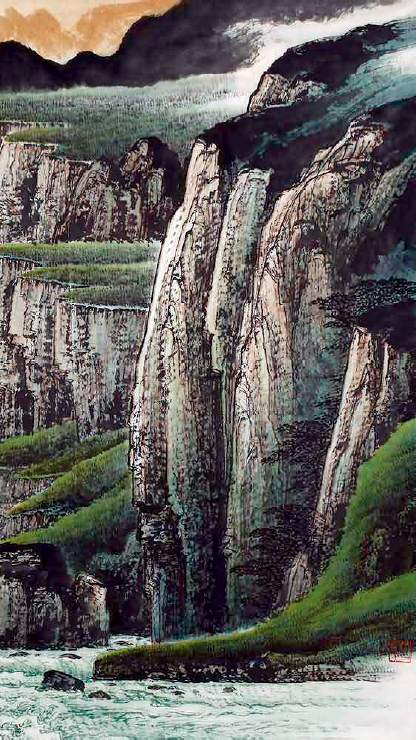

重庆山势起伏、纵横交织,主城区境内云雾、缙云、中梁诸支,以及铜锣、明月等数十条山脉平行成阵列,形成世界罕见的川东平行岭谷地貌,成就了“山城”盛名。重庆江河纵横,水网密布,长江、嘉陵江、乌江、渠江及涪江等水系滥觞于高原深谷,以开山辟峡的磅礴之势滚滚向东,造就了“江城”美名。重庆山水雄阔又邈然的自然美,是山清水秀美丽之地最厚重的底色,吸引了众多文豪为之挥毫献墨。例如,杜甫“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的壮美写照;李白“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”的千古名篇;李商隐“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”的缠绵流连;元稹“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”的由衷赞叹等,无不展现着重庆山水之美和人文之美。

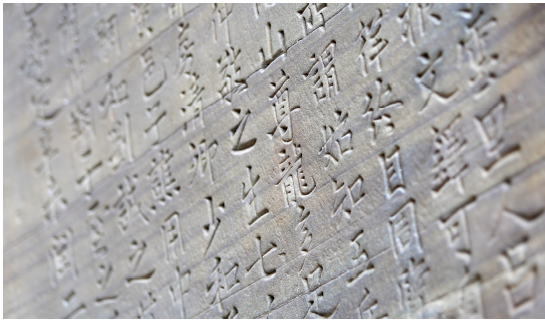

巴渝文化源远流长,自古以来,文人墨客以巴渝的山水人文为寄托,留下众多千古传诵的诗篇。据不完全统计,抒写重庆的古诗近万首,主要集中在唐、宋、明、清时期,最具代表性的诗人有陈子昂、李白、杜甫、白居易、元稹、李商隐及黄庭坚,等等。重庆市目前有38个区(县),其中28个出现于文人的诗篇中。透过这些词句,我们可以看到重庆丰富的自然资源与多彩的风土人情。

诗词中的地理地貌

重庆是“山水之城,美丽之地”。山水塑造了重庆的地貌格局,也塑造了文人墨客情怀,影响了他们在重庆时期的创作。重庆地理中的江河、峡、滩、山、洞和泉等地貌无不体现在这些诗词中。

江河。重庆江河众多,特色鲜明。古代文人墨客以江河抒怀的不在少数。在诗人眼中,这些江河或波涛汹涌,或濯濯涟漪,或诡怪险峻,或静谧秀丽。例如抒写江津长江险滩的《龙门峡》、奉节夔门险峻的《登高》、瞿塘峡壮丽多姿水流湍急的《早发白帝城》;抒写长江、嘉陵江气势恢宏的“万家灯火气如虹,水势西回复折东”(赵熙《重庆》);还有描写九龙坡一带咆哮江水的“牵笮沂九龙,石立纷然怒”(朱嘉征《九龙滩》),等等。

峡。重庆的山峡,唯数瞿塘峡最为雄伟险峻。瞿塘峡全长约8千米,两岸如削,岩壁高耸,峡中水深流急,江面最窄处不足50米,波涛汹涌,奔腾呼啸。两岸断崖壁立,高数百丈,宽不及百米,形同门户,又名“夔门”,素有“夔门天下雄”之称。长江辟此一门,浩荡东泻。瞿塘峡虽短,却能“镇全川之水,扼巴鄂咽喉”。峡西的奉节古时为夔州,是巴渝东北部的政治、经济、文化和军事中心。著名诗人李白、杜甫、白居易、刘禹锡、苏轼、黄庭坚、范成大、陆游等登白帝,游夔门,无不被夔门的险峻雄伟震撼,留下大量赞美诗句。例如“白帝城边足风波,瞿塘五月谁敢过。”(李白《荆州歌》)、“瞿塘峡口冷烟低,白帝城头月向西。”(白居易《杂曲歌辞·竹枝》)、“瞿塘迤逦尽,巫峡峥嵘起。”(苏轼《巫山》),等等。

滩。清代文人龙为霖,四川巴县人。乾隆元年,他坚请退养,在鹤皋岩前的王坪山建九龙别墅入住,成为乡贤。这里距主城不到10千米,兼得水陆交通之便,地势高敞,环境清幽。他的《九龙滩别墅杂诗十首》系列,所描述的是280多年前,九龙坡长江沿线九龙滩的景色。

山。巴南的云篆山是不少文人慕名而来的地方。清代四川川东道张九镒用诗句“卷舒窈而曲,宛然成篆文”,解释了云篆山的得名原因。清代重庆知府王梦庚则留下诗句“云山势绵亘,横结万叠云”,来赞美云篆山气势雄伟、变幻万千之美。此外,清代文人周开丰、姜会照等人也曾穿径登峰,留下吟咏云篆山的诗篇。

洞。明代诗人冉元的《题仙人洞》是现有文字记载的、本土诗人创作的最早的酉阳律诗,是一首观景感怀之作。诗歌写的是酉阳铜鼓潭南保安坝仙人洞的景物。全诗首句以“神仙渺莫猜”置疑,尾联则以“谁能”作否定,表明作者辩证的思维。“云如有约去还来”一句,作者运用拟人手法,将自然界的风云变幻写得颇有灵性。

泉。清代文人王尔鉴曾渡江涉水,在巴南界石镇写下《界石早发喜雨》一诗。一句“界道泉飞溜而澌,悬崖瀑布虹影垂”,以特写的方式,描述了界石的泉水撞击山石腾起的水雾,在阳光下呈现七色彩虹的美景。

诗词中的水文气象

雨水。重庆属亚热带季风性湿润气候,空气湿度大,日照不足,秋冬之季日照甚少,雨雾萦绕,常有连绵阴雨,年平均降水量大。李商隐的《夜雨寄北》“巴山夜雨涨秋池”中的巴山就是如今的缙云山。缙云山山间白云缭绕,似雾非雾,似烟非烟,磅礴郁积,气象万千。诗人在寄托思念之余,也不禁感叹一夜绵雨涨满了秋天的池塘,可见降雨量之大。四川盆地的“巴山夜雨”即是来源于此。朱嘉征的《九龙滩》中,“渝城日日雨,云乱无定所”一联也描绘了重庆城多雨的特点。

云雾。重庆多雾,素有“雾都”之称。重庆的雨雾多,是重庆地理环境所致。山城重庆处于川东盆地边缘,四面群山环抱,两江在此交汇,江水蒸发不易扩散,潮湿的空气处于饱和状态,易于凝结成雾。而对于奉节、巫山等地的云雾,则是由气势峥嵘、起伏绵延的巫山山脉造成的。巫山是我国西部主要山脉之一,最高峰乌云顶海拔约2 441米。长江横穿其间,形成峡谷。谷深狭长,日照时短。峡中湿气蒸郁不散,容易成云致雾。云雾千姿万态,有的似飞马走龙,有的擦地蠕动,有的像瀑布一样垂挂绝壁,有时又聚成滔滔云纱。于是就有李白眼中处在“彩云间”的白帝城,有元稹心中无可取代的“巫山云霭”。

诗词中的物产资源

除了地理地貌、水文气象外,重庆丰富的物产资源也常被古代诗人描绘。

动物资源。最常见的有“猿”“鸟”,例如李白乘船下三峡时所闻的“两岸猿声”,杜甫登高所见闻的“猿啸哀,鸟飞回”,白居易笔下的“寒猿暗鸟”等,可见当时夔州巫山一带,生态环境良好,植被茂密,猿猴繁衍,百鸟栖息。

植物资源。如宋代诗人周敦颐笔下婀娜多姿、金弹玉杯的“木莲花”,描绘的正是铜梁巴岳山的木莲花,而此花不常开,开花之年必有祥瑞之兆,因此“木莲呈瑞”成为了铜梁八景之一。又如白居易的《种荔枝》——白居易到忠州上任时,这个江边小城山高坡陡,却盛产荔枝,于是他在自家庭院也种下荔枝,写下了这样一首诗。这里的忠州就是现在的忠县,依山傍水,独具岛城风貌。

矿产资源——“盐泉”。例如宋永孚描写的宋代巫溪地区古盐业“一泉流白玉,万里走黄金”的繁荣景象。古时,随着制盐业的发展,在渝、鄂、陕边界地区,形成了以巫溪宁厂、云阳云安、彭水郁山、开县温汤井等古盐场为中心的四通八达的秦巴古盐道。这些古盐道位于秦文化、巴文化和楚文化地区的接合部,居汉中、万州与十堰小三角的交通中心,处西安、重庆与武汉大三角的几何交通中心,形成了以大巴山和古盐道为经纬的十字中轴坐标线,贯穿于神秘的北纬30度线左右,构成了“中国西南民间文化沉积带”上的重要一环。从以盐立国的巴国开始,无以数计的巴盐和更远的川盐汇集到这里,通过盐运力夫的肩挑背磨,由巴盐古道源源不断地发往湖湘地区。陆道、水道、栈道,背夫、纤夫、渡夫,秦腔、巴韵及楚音,共同演绎出荡气回肠的史诗绝唱。

诗词中的人文巴渝

“诗圣”杜甫晚年曾在重庆流寓两年有余,创作了大量的优秀诗篇。入渝后,他在渝中有短暂停留,在忠县住了两个月,在云安住了约半年,而在夔州(奉节)停留了约1年零9个月。史料记载,杜甫离开云阳到奉节的时间在春末夏初,当时的夔州是“枫林橘树丹青合,复道重楼锦绣悬”,于是他“爱其山川不忍去”。杜甫到奉节后,得到友人和地方官员帮助,生活由“危樯独夜舟”变为“自足媚盘飧”,晚年的杜甫感受到了难得的温暖。

杜甫移居夔州两年多,在巴渝这块热土上留下了400多首诗篇,“夔府孤城落日斜,每依北斗望京华。”奉节老城的落日想必很美,杜甫一到奉节就写下《秋兴八首》,其“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”被誉为天下第一律诗。他热爱这里的景物,讴歌这里的山川,关切百姓的生活,感叹潦倒的人生(最突出的代表作有《登高》《秋兴八首》《咏怀古迹五首》)。

杜甫热爱夔州,同时也心念家乡。当时,“安史之乱”虽已结束,但仍处于“万国皆戎马”的乱世,尤其是蜀中大乱使他“不眠忧战伐”,归乡心更切。公元768年正月,杜甫离开奉节,沿长江东下,筹划途经楚湘大地再向北回归洛阳。公元770年冬天,贫病交加的杜甫,病卒于湖南湘江的一条小船上。“便下襄阳向洛阳”的美好归途,只能留在诗中畅想,成为千古遗憾。