初识“黑烟囱”

地球上的生命是如何起源的?这是人类最关心的问题之一。2017年3月,《自然》杂志发表的一项研究成果称:至少在37.7亿年前,远古时代的深海热液喷口及其周围存在微生物活动的证据,极有可能代表着地球上最早期的生命形式。这一发现为生命的“高温起源说”增加了新的证据。

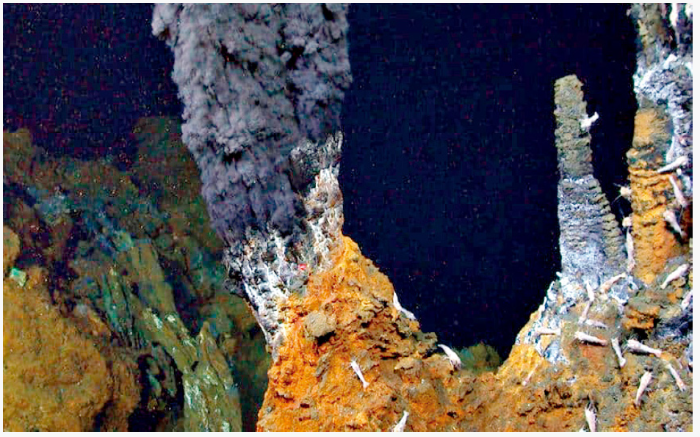

这项研究中提到的深海热液喷口是什么?其实可以和陆地的天然温泉类比,只不过它是位于海底的热泉。其形成过程可以这样理解:海水沿海底裂隙向下渗流,受岩浆热源加热,再集中向上涌动并喷发,最终形成深海热液喷口。截至2018年,全球海底已发现超过650处活动的热液喷口,水深分布范围为0~4 957米。热液由水和一些化学物质组成,喷出温度可达400℃。根据喷出流体的颜色差异,海底热液烟囱一般分为两类:黑烟囱和白烟囱。形成黑烟囱或白烟囱与温度无直接关系,而是与流体的物质组成有关。一般来说喷口处形成黑色金属硫化物,被称为“黑烟囱”,而喷口形成浅色的石膏和重晶石等硫酸盐矿物、方解石等碳酸盐矿物及二氧化硅,则被称为“白烟囱”。

海底黑烟囱主要分布在洋中脊、火山弧和弧后盆地等地质构造不稳定区域,在地形上表现为柱状圆丘,喷出的黑烟富含高浓度硫化物。现代海底黑烟囱的研究始于1978 年,美国“阿尔文号”载人深潜器上的地质学家们首次在东太平洋洋中脊采得由黄铁矿、闪锌矿和黄铜矿组成的硫化物。1979年“阿尔文号”在同一地点深度为1 650~2 610米的海底,发现数十个冒着黑色或白色烟雾的烟囱,以及金属硫化物组成的堆积体。200~400℃的含矿热液从直径约15厘米的烟囱中以每秒数米的速度喷涌而出。矿液刚喷出时为澄清状,与周围海水混合后,产生沉淀变为“黑烟”或“白烟”。之后科学家在大西洋、印度洋、北冰洋、红海等区域均发现大量黑烟囱及其热液硫化物。

在正常海底条件下,黑烟囱一旦形成,可存在几千年甚至几万年。随着热液活动减弱和停止,海底黑烟囱也逐渐发生溶解和坍塌,或者被沉积物埋藏。由于海底古热液区分布有限、标志不明显,寻找和发现古热液区十分困难,至今在深海发现的古热液区数量极为有限。2018年5月我国科学家在南海两座海山上各发现一处古热液区,分别命名为“南溟”和“楼兰”,其中由富集古热液烟囱和热液沉淀物丘构成的“南溟”热液区跨度至少有700米。

海底的“开心农场”——黑矿养殖

黑烟囱其貌不扬,但这些形似枯树桩的烟囱却能够喷“金”吐“银”。

黑烟囱在海底热液喷口附近沉积黄铁矿、闪锌矿、黄铜矿和方铅矿等多种硫化物。这些硫化物含有高品位的金、银、铜、锌、铅等金属元素,并伴生石膏、重晶石与沸石类矿物,形成具有经济价值的矿产资源。科学家已在海底发现许多百万吨级以上规模的金属硫化物,如东太平洋加拉帕戈斯群岛的一个黑烟囱丘体:该矿床长1 000米,宽200米,高35米,其中35%为铁,10%为铜,0.1%为锌,并含有银、锗等,总资源储量约为2 500万吨,称得上价值连城。

海底热液硫化物主要由结晶矿物组成。与锰结核和锰结壳相比,虽然锰结壳赋存水深和热液硫化物大体相当,但因其基本矿物成分皆为非晶质或隐晶质的铁和锰,冶炼工艺复杂。相比之下,热液金属硫化物矿床易于开采和冶炼的优点是锰结核(壳)望尘莫及的。

一些发达国家已开始黑烟囱矿产开发的先期研究,通过在海底热液活动区钻出喷口收集海底矿物资源,成本和环境代价极低。这种海底热液喷口收集矿物资源的方法,被称为“黑矿养殖计划”。比起传统海底探矿与开采,黑矿养殖可谓海底的“开心农场”:如同种植农作物一般,科研人员选择养分丰富的区域(金属离子浓度高的区域),利用人工钻孔给予“发芽”(矿物长晶)的机会,随后放置成矿培养平台,搭配适当的环境生长(海水降温沉积),使其持续沉积矿物,达到一定量后将其“收割”。利用这些人工烟囱的矿物学特性可以选择性沉积和提取相应的元素。这为在低勘探成本和低环境负担下获得海底矿产资源提供了希望。

黑烟囱写真神器——深潜器

黑烟囱喷涌的烟雾可以上升到烟囱顶部100~300米高处,随洋流漂移可远离烟囱几千米到几万米,对海水的浊度、温度、酸碱值等产生重要影响。科学家们利用深潜器深入海底可以直接观察黑烟囱,进行实地观测和取样。目前,世界上仅少数国家有能力开展海底黑烟囱的研究。拥有6 000米以上深度载人潜水器的国家更是凤毛麟角,仅有美国、日本、法国、俄罗斯和中国。

美国是较早开展载人深潜的国家之一,1964年建造的“阿尔文号”载人潜水器就是其代表作,可下潜4 500米深。日本1989年建成了下潜深度为6 500米的深海6 500潜水器,水下作业时间可达8小时。

我国虽然在该领域起步较晚,但后来者居上。2007年,“大洋一号”科考船在2 800米深的西南印度洋中脊上发现了黑烟囱,并使用自主水下航行器进行搜索,拍到了大量正在冒烟的黑烟囱喷口,并先后两次抓取了120多千克样品,标志着我国已成为世界上发现洋中脊海底热液活动区的少数国家之一。2017年4月,我国科学家利用中国自行设计、自主集成研制的载人潜水器——“蛟龙号”载人潜水器,在西北印度洋卧蚕1号、卧蚕2号、天休、大糦4个热液区成功发现27处海底黑烟囱和多金属硫化物丘与黑暗生态系统。“蛟龙号”载人潜水器空重不超过22吨,整体造型类似长方体,长度8.2米,与鲸鲨差不多,可以同时搭载3位科学家。它的功夫相当了得,2010年就实现了最大下潜深度7 062.68米的目标,其工作范围可覆盖全球99.8%海洋区域。“蛟龙号”身手敏捷,可以轻松自如地侧移和悬停定位,能够对深海热液环境、多金属结核资源等进行近距离拍摄和遥控精确取样,堪称国之重器。

黑烟囱的科研价值

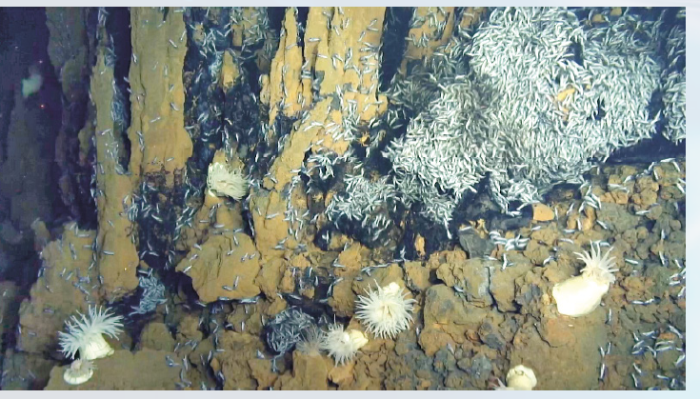

与依靠光合作用维持生命的生物群落不同,在没有阳光照射的深海中存在一个神秘的生物世界。这个生物群落的“居民”依靠黑烟囱等海底热液喷口释放的地热和物质生活,称为“黑暗生物圈”。在黑烟囱的喷发口中,有大量的气体、金属离子喷出,且形成了温度和化学物质浓度梯度,与地球早期的环境相似,这种环境为周围的化能自养型微生物提供充足的能量。热液生物群落中的其他动物可以将这些微生物合成的有机物作为食物来源。以热液生物群落中的盲虾为例,其身上有若干黑点,被证实是嗜硫细菌。作为热液生态系统的源头,嗜硫细菌把剧毒硫化物转化为能量,寄生在盲虾身上。盲虾取食身体表面的细菌,数量较少的热液鱼则以盲虾等为食。尽管黑烟囱活动区的温度极高,利用深海摄像我们仍然能够清楚地观察到:在这个黑色的生命“绿洲”中生活着蠕虫、蛤类、贻贝类、蟹类、水母、藤壶等生物群落,生机盎然。据统计,科学家在海底热液区新发现的物种已达10门、500多种属,大部分为热液环境所独有。我们再以黑烟囱生态系统中的硫氧化菌为例:硫化氢是比较常见的有毒物质,但是在深海热液喷口环境中,各种硫氧化菌获取代谢能量的最重要的营养来源却是硫化氢。硫氧化菌“吃”硫的特性,已经被应用在治理石油污染等环保领域。

与此同时,深海热液喷口极端的生态环境以及丰富的生物资源,使得深海热液喷口微生物及其次生代谢产物在抗肿瘤、抗衰老、抗氧化等领域具有重要的研究价值,或成为未来宝贵的生物基因和医药资源。这远超过了黑烟囱的地质矿产价值。