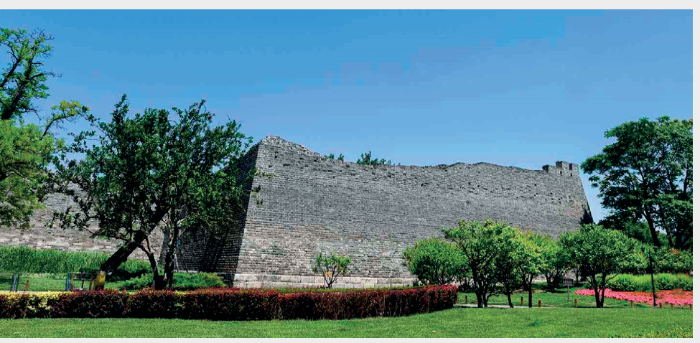

在内蒙古自治区广袤的大草原上,有一条至今已800余年,依然屹立不倒却鲜为人知的“草原长城”。人们熟知的长城大多分布在崇山峻岭,而在我国的长城体系中最北端的一道——金长城,恰恰就筑在这片广袤的大草原上。金长城,是“近古史上之大工役”,是北方少数民族创造的里程碑之一,更是世界文化遗产。下面就让我们来一起探幽这片奇异的“草原长城”。

巩固边防修长城

金长城又称“金界壕”。据相关文献记载,12—13世纪,金朝为防御契丹、蒙古等北方少数民族,贯彻“北防南侵”军事策略而修筑的大型军事防御体系。从世宗完颜雍(1123—1189年)开始,金朝在岭南线大规模修筑界壕、边堡,至章宗(1168—1208年,世宗之孙)时修筑完毕。

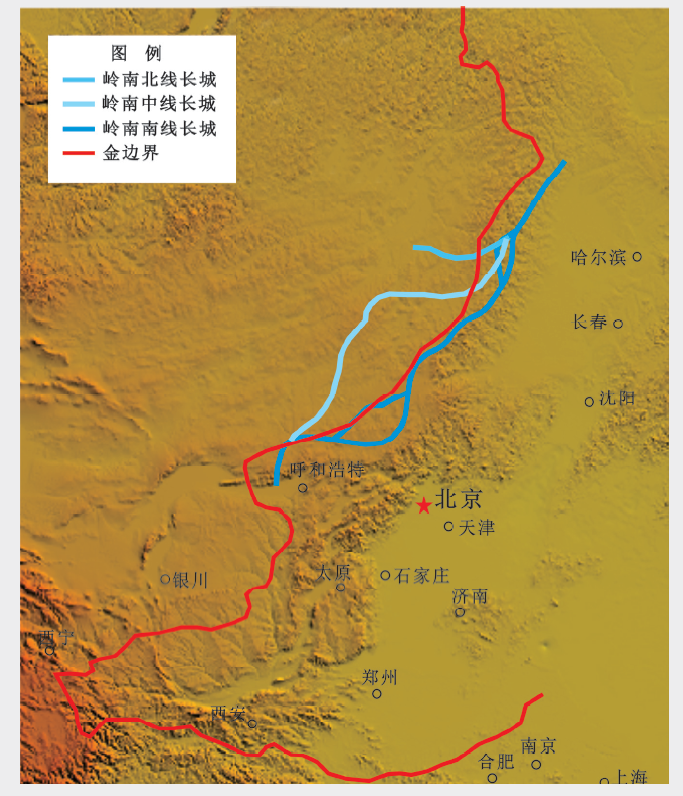

金长城主要分布在内蒙古自治区境内,少部分在河北省、黑龙江省、蒙古人民共和国及俄罗斯联邦共和国境内,大部分为东北—西南走向,横跨约2 500千米,实际总长度5 500余千米。根据地理位置和分布走向的特征,分成4条主要界壕,即主线、岭北线、漠南线及岭南线。中国地质科学院地质研究所三维中心承担的地调二级项目工作区内蒙古东南大兴安岭中南段恰好有一段岭南线的金长城。

草原何以筑长城

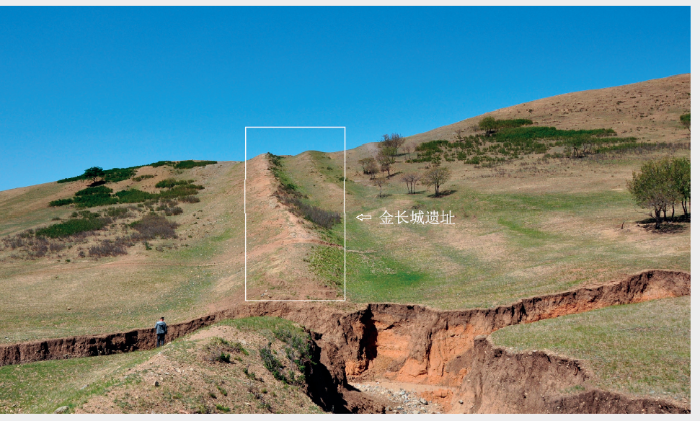

金长城的修筑不仅是为了防御蒙古人,也防御臣服于蒙古的契丹等游牧民族的入侵。高原环境下存在很多山地,但金长城没有依山就势。即使需要通过相对高耸的山梁时,也会选择在山脚或山坳处修建,为的是把河谷沼泽置于界壕之外,作为天然的防护屏障。山地的壕墙多采用石筑或土石筑,高度比在平原上修建的低,壕沟深度也较浅。金长城对山体的利用方式不同于其他朝代,秦汉、明长城通常会选择修建在山脊或山巅,但金长城在地形选择上都沿河流、山脉走向,多从山麓下部利用沙地地貌特点筑壕,这一点在岭南南线长城中体现得更为明显。金长城由东至西南依次经过了呼伦贝尔、科尔沁和浑善达克沙地,这些沙地土质松散难以夯筑成墙,即使勉强筑成也不坚固,易遭破坏。修筑金长城的线路与我国东北至华北、西北一线的农业区和牧业区的自然分界线基本一致,说明金长城的修筑走向不仅是人为主观意志的结果,也反映了持不同生产方式的两个民族,根据长期实践自然形成的区域界线。

北拒雄藩铁骑兵

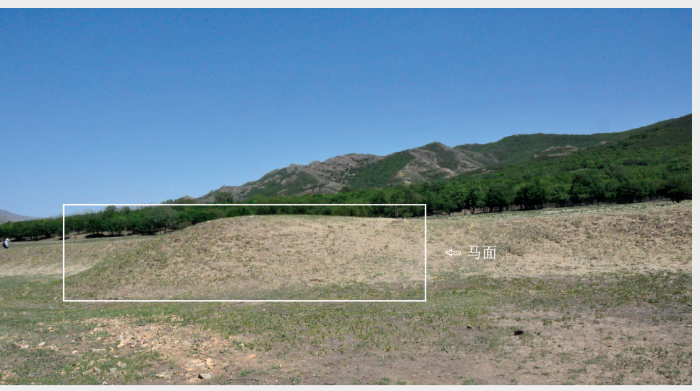

金长城作为金朝的大型边疆军事防御体系,最主要的就是军事防御功能,主要由堑壕、壕墙以及墙体上的马面等组成。堑壕主要是为了防止战马冲越,壕墙用来阻挡外敌入侵。马面是一种军事防御设施,筑在壕墙之上,高出墙身,伸出墙外,因其外观突出如马面而得名。防守的士兵站在马面上,居高临下利于射箭,可以从正面及左右两面三个方向进行防守。马面之间一般相距50米至80米,这恰恰是金朝士兵弓箭的有效射程。这样,一个个马面连成一线,与防御士兵的弓箭就构成了一张长长的防御网。王国维在《金界壕考》中提到:“界壕者,掘地为沟堑,以限戎马之足,边堡者,于要害处筑城堡以居戍人。”

在界壕内侧修筑有边堡,可以聚集兵力,使得金长城有了军事聚落以及生产和贸易的职能。根据边堡的性质,可以分为紧沿界壕线密布的边防堡、疆域内纵深分布的屯兵堡、以及后方具有大型指挥作战功能的指挥堡三大层次。这三个层次的军堡在军事上也是一个逐级管理的关系。边防堡有少量驻防官兵,听从屯兵堡的指挥。屯兵堡的主要功能是屯驻军队,设有军事职能部门,统领本堡内所属边堡的守军,处理本地段的战守事宜,以及部署所辖界壕、烽燧等工程设施的守卫工作。面积通常为1万平方米。指挥堡一般面积在百万平方米左右,内屯驻大量军队,设有军事职能部门和行政职能部门,统领下属各边堡。屯兵堡不仅有军事防御的职能,同时还兼有生产和贸易的职能。

此外,金长城还有一个重要功能,就是信息传递和交换的功能。宋朝马之纯在《烽火台》一诗中写到:“此到西陵路五千,烽台列置若星连。欲知万骑还千骑,只看三烟与两烟。不用赤囊来塞下,可须羽檄报军前。”可见边堡上的烽燧建筑可以起到及时传递警报讯息的作用,通过点燃烟火来传递军事信息。《金史·仆散樱传》载:“营栅相望,烽火相应,人得悠田牧。”金长城的烽燧与其他朝代的烽燧并不完全相同,有些是通过马面和自然高地来完成的,但从功能上讲都是用来传送报警讯息的。烽火和烽燧是最早的军事讯息传递工具,相当于现代战争军队中的电报和电报机。此外金长城上还建有驿铺,用来交换军事讯息、保障军事物资运输安全。驿铺可以提供递送公文人员及来往官员的暂住、换马,等等。驿铺通常建在驻有军队的主要交通线附近,有城防措施,具备一定的防御能力,通过递铺和速度更快的急递铺组织来传递和交换讯息。在《金史》中有这样的记载:泰和六年(公元1206年)六月,“初置急递铺,腰铃转递,日行三百里,非军期、河防不许起马”。金长城烽燧、马面及驿铺的修筑,通过信息传递工程将线性的界壕防御与点状的聚落防御网联系起来,使金长城的军事防御工程更为完整与优化。

金朝界壕之余音

金长城的修筑采用了岭南线界壕和岭北线界壕的双层界壕布局,形成岭南界壕北线、中线 、南线与南支线的多层、网状界壕布局的防御工程体系,维护了边疆地区的和平。同时,金朝在界壕所及地区,设屯戍守卫,组织大规模移民垦殖,自给自足,既解决了军队的粮饷问题,又更好地安置了流民和饥民,一举两得。屯田、戍边,大批汉族移民北方、建设北方。他们不仅带来了先进的农业技术、劳动力,而且大量使用了先进的铁器和铁制农具等劳动工具。界壕周围出现了大量的屯村和大批城镇,改变了北方草原地区逐水草而居的状况,加快了北方地区城镇化进程。在和平时期,界壕两侧各民族之间商贸交易频繁,对北部边疆经济开发起到了促进作用。这使得金长城既是一条新兴的经济带又是一条游牧文化与农耕文化之间民族文化融合的纽带。

金长城的修筑因工程巨大,塞北风沙多,不易维护等原因,也是一项极其耗费人力、物力和财力的工程。据记载,金朝对界壕的断续修筑和戍守先后动用人力不下百万,耗费物资不下千万贯。从金世宗开始就不断有大臣对修筑界壕提出异议。明昌七年,中原地区水旱蝗灾频频发生,黄河三次大决堤,使河道南移夺淮入海。此时金朝因长达百年的界壕修筑已使国库吃紧,这两个大灾更令金朝财政雪上加霜。加之章宗当时又宠爱李师儿(后封元妃)并信用李氏外戚,任用胥持国管理朝政。这两人互相勾结,营利干政,政治逐渐腐败。金世宗、章宗年间,金朝人口数量迅速膨胀,章宗后期金朝由盛转衰,经济一蹶不振。到了13世纪初,朝廷腐败,边防戍守松散,当成吉思汗的蒙古铁骑以锐不可当之势南下时,金朝已无暇修筑界壕,已有界壕逐渐废弃,蒙古大军踏破界壕,金朝百余年的宫殿在马蹄下碎裂。

金长城在建成初期有效防御了北方蒙古诸族的入侵,维护了金朝北部边境的稳定,使得金朝可以抽调力量对抗南宋。整个防御工程雄伟壮观,在军事防御史上谱写了华丽而重要的一章。但浩大的工程也加重了金朝经济和徭役负担,掏空了国力,长长的界壕下掩埋了无数劳役者的尸骨,多少孟姜女的故事在这里重演。草原长城,凝结着一段历史的记忆,当站在金界壕的马面之上,仿佛又能听到那呜呜动人,思慕哀怨的泣诉。