中卫古为塞上名城,是黄河九渡之一的渡口要衢。古代在中卫一带有许多渡口,像冰沟渡、沙坡渡、泉眼山渡、常乐渡、永康渡、张义渡,黄河九渡当是指这一带渡口。

塞上名城 军事要津

汉武帝元狩二年(公元前121年),西汉收复河西。“初置四郡”,由张骞开创的“丝绸之路”完全被打通,汉王朝在河西和河朔地区的大举屯田移民随之展开;与西域各国之间的交流进一步扩大,由此,横贯我国古代北方的东西大通道正式形成。中卫沙坡头是必由之路。据史料记载,冰沟码头东南数千米处,有公元231年北魏郦道元《水经注》所记的“麦田泉”和“麦田城”,即明清时尚有重兵驻守的“古水城”;冰沟码头以西数千米的长流水村,有唐“丰安军”军城遗址,据《乾隆中卫县志》载:“塞垣(古长城)……至西南越黄河……一曰冰沟口,驻防兵三员”;“关梁……冰沟渡口,为古水渡河至长流水道。”这就是说,在清代前期,沙坡古渡尚有兵丁常年驻守警戒。由此可见,自汉唐迄明清,历代王朝对这一“军事要津”和“塞上锁钥”是何等关注。

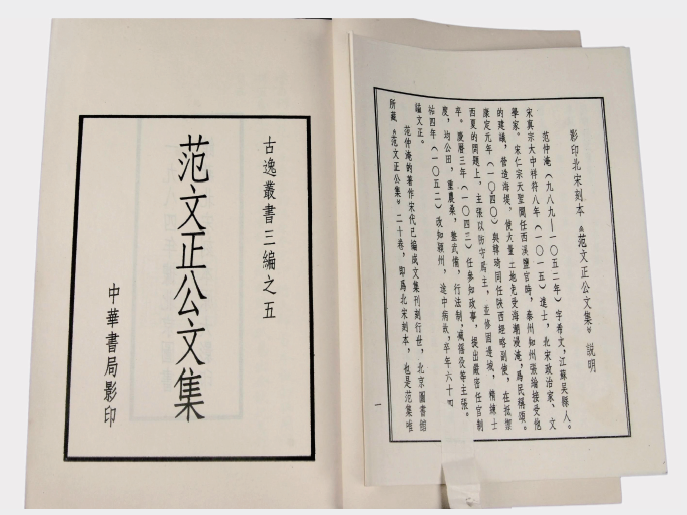

《元史·太祖本纪》载:公元1226年秋天,成吉思汗“遂逾沙陀,至黄河九渡,取应里等县”。成吉思汗所至的“黄河九渡”在什么地方?“黄河九渡”指哪些渡口?从成吉思汗进军西夏的路线看,他是沿着河西走廊自西向东进发的。蒙古大军翻越沙陀(今中卫沙坡头)后,便到达黄河九渡,攻取了应理(今中卫、中宁)等县。由此看来,黄河九渡在今中卫、中宁的黄河两岸。古本《范文正公文集》所附《西夏地形图》和前苏联所藏《西夏地图集》在西夏雄州黄河北岸边标绘出来的黄河渡口有“郭家渡”,成书于明初的《宣德宁夏志》记载的中卫黄河渡口有“应理州渡”。黄河穿流西夏国境约2 000千米,古《西夏地形图》上标绘出的黄河渡口仅有今宁夏中卫黄河段的“郭家渡”和银川黄河段的“吕渡”。这种标绘方式一是说明宋夏元时期中卫黄河两岸的渡口是水陆交通要津,二是说明西夏雄州、鸣沙县(今中卫、中宁)、元应理州(今中卫市)境内的黄河渡口闻名于世。《西夏地形图》《宣德宁夏志》上标绘、记载的“郭家渡”“应理州渡”应是泛指,而非单指一个渡口。

一代天骄 争夺渡口

查阅历史文献,宋夏至明清时期,古代中卫境内黄河两岸建置有很多渡口。

据《元史》记载:1227年,一代天骄成吉思汗亲自率领骑兵10万,二月攻破西夏军重兵防守的黑水城(今内蒙古额济纳旗),五月陷肃州城(今甘肃酒泉),进而连克甘(今甘肃张掖)、凉(今甘肃武威)二州,占据了河西走廊的大部分地区。随后,秋高气爽草黄马肥时节,成吉思汗以大将忽都铁穆儿为前锋,率数万蒙古精锐骑兵,乘胜沿腾格里沙漠南缘东进。穿越沙陀(沙坡头),抢占黄河九渡,切断了兴庆府至河西诸州的军事补给线。随即沿黄河东进,与西夏守军激战数日,夺取了应理(今中卫)。经过3个月的休整,蒙古铁骑因时而动,由应理跨过封冻的黄河,蒙古军经数月鏖战攻克兴庆,立国近200年的西夏王朝遂亡,黄河九渡被载于史册。

黄河古渡 担负重任

《元史》《嘉靖宁夏新志》《乾隆中卫县志》《乾隆宁夏府志》等历史文献记载证明,宋夏至明清时期,中卫境内黄河两岸见于史籍记载的古渡就有14个,除泉眼山渡系清代嘉庆七年(公元1802年)新增置外,其余13个渡口史籍均未载其建置年代,说明古已有之。渡口名称与位置随着时代的推移和河床的变化可能改名改置,但众多渡口古已有之,延续存在是一贯的。在上述13个古渡口中,其中“郭家渡” “应理州渡”系泛指;田家滩南渡口与泉眼山渡为一渡;新墩南渡口与常乐渡一南一北,距离靠近,是为对渡。除去以上泛指、新增和对渡的5个渡口(郭家渡、应理州渡、泉眼山渡、南渡口、新墩南渡口)外,剩余的冰沟渡、常乐渡、永康渡、宁安堡渡、张义渡、老鼠嘴渡、广武渡、李安子渡、青铜峡渡9个渡口均系宋夏元时期“郭家渡”“应理州渡”范围内的黄河九渡,亦即成吉思汗所至的“黄河九渡”。

元代学者潘昂霄所著《河源记》载:“……又水东南来,名也里木,合流入赤滨。其流浸大,始名黄河。又一二日,歧裂八九股,名也孙干论,译言九渡。”

清代前期距宋末元初不过300余年,那么,《元史》中所说的“黄河九渡”,在西夏这个沙漠王国的交通运输中又发挥着什么样的作用呢?

打开西夏历史地图,可以看到,从都城兴庆及灵州、夏州地区到河西诸镇地区:

——北线,有贺兰山和沙漠阻隔,可以说是寸步难行,无路可走。即使驼队可以穿越,但极易受到蒙古骑兵的袭扰和劫持。

——南线,虽然大部是山地,马队和车辆尚可通行,然而,不仅道路艰险,有黄河阻隔,而且还要耗费时日绕道数百里。更危险的是这一线是宋、金、夏频繁交战的边缘地带,通行极不安全。

——中线,虽然是一条捷径,但应理州城以西沙坡头地段的高大流动沙岭不可逾越,即使驼队可以行走,但其效率很难满足大批量物资的运输需求。

大量的民用、贸易和军事物资仅靠骆驼运输是远远不够的。在这样严酷的现实面前,只有在黄河大峡谷中开辟航路,利用舟船将车辆物资长距离水上引渡,把这条横贯东西,被数十里沙山阻断的交通大动脉连接起来,方能维系沙漠王国的生存和繁盛。据《西夏书事》记载,宋神宗元丰八年(公元1085年),银、夏二州(今陕西米脂、靖边县境)大旱饥荒,“秉常(西夏惠宗)令运甘、凉诸州粟济之”;宋徽宗大观四年(公元1110年),瓜、沙、肃三州(今甘肃安西、敦煌、酒泉三县市境)饥荒,”乾顺(西夏崇宗)命发灵、夏诸州之粟。”完成这些运输,取道“沙坡渡”是可靠的捷径。

《西夏史稿》云:“即此一端,也可以看出西夏处于东西方交通线上,具有‘贸易华夷’的优势地位,对亚洲大陆各国的经济,文化交流起着一定的传播作用。”

难怪,成吉思汗在穿越“沙陀”的同时,即挥师抢占“黄河九渡”!

据乾隆朝史料记载,雍正年间(1727—1732年),清廷命侍卫内大臣傅尔丹、川陕总督岳钟琪率军征讨以噶尔丹策零为首的叛乱武装时,曾令宁夏筹粮数千石以供军需,这批粟米就是由中卫县出动民夫,用大批车辆沿这条线路从宁夏运抵甘肃凉州,转送新疆的。乾隆三年(公元1738年)清廷用兵新疆剿灭噶尔丹策零残余势力时,从宁夏征调的大批羊肉干,也是用车辆沿这条路线运抵凉州交接,转送巴里坤等地的。

冰沟码头位于黄河黑山峡出口之北。因由东而西的古“麦田泉”径流和由西而东的古“温圉水”(今长流水)在此入河,每逢严冬时两岸沟口连片结冰,故名。这里河宽不过三五百米,由此岸向对岸摆渡,可直接连通宁夏东部和南部方向诸路到河西走廊的陆路大道。再加上这个码头与沙坡码头对驶引渡,即形成南北东西四通八达的水陆枢纽格局。风浪虽然险恶,但基本上可以保证畅通无阻。

由中原腹地和华北地区前往新疆和中亚地区诸国,无论朝廷使节、官府驿递,还是贸易商队、军旅人马,大凡从内蒙古河套地区经宁夏银川北来、京津冀鲁地区经山陕北路东来、豫鄂川陕地区经宁夏固原南来,大都从宁夏中卫“沙坡渡”过黄河。过了黄河就进入了河西走廊大通道,取道凉州,西出阳关。