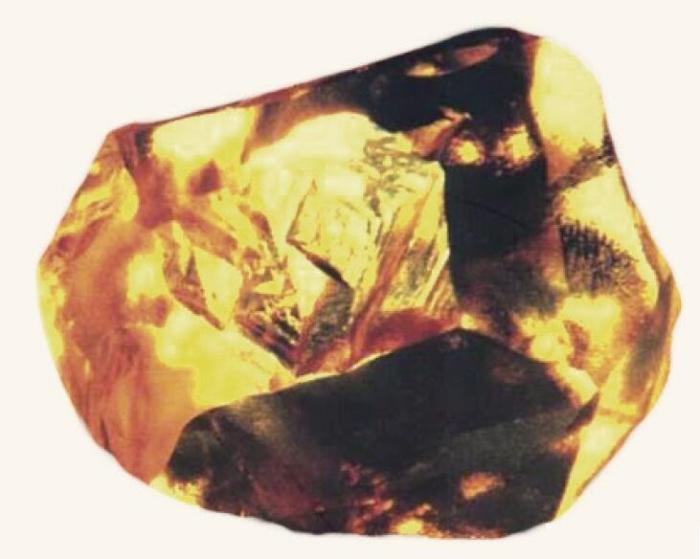

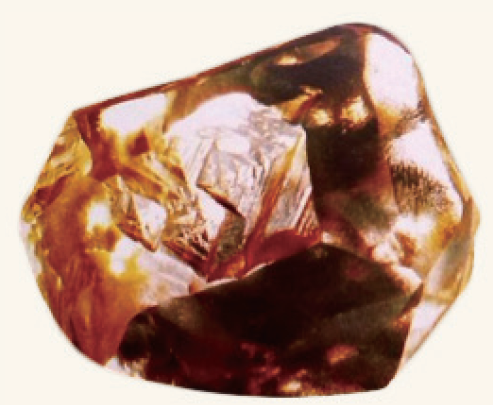

钻石,亦称金刚石,一般市面上售卖的钻石都是由天然金刚石晶体加工琢磨之后的产品。由于钻石质地坚硬、晶莹剔透、稀有罕见,所以很早就受到人们的追捧,并被赋予某些含义,成为了收藏者的挚爱珍宝。钻石是最早被人类发现和使用的宝石矿物,以“硬度之王”“大地之花”“宝石之最”和“经久不衰的特殊商品”享誉世界。人类从发现和使用钻石那时起,就开始了对它的广泛寻找和对其本质的漫长探究,直至17世纪才解析了它的本质——碳的同素异形体,并于20世纪50年代研发了人工制造的技术,从而结束了钻石是一种单纯“矿物”的历史,使其成为一种可以再生的“物质”。天然金刚石晶体一般在0.1~1克拉之间,大于10克拉的金刚石是不常见的;若超过100克拉的金刚石,则称之为特大金刚石,更是十分罕见。据统计,目前世界上发现的100克拉以上的金刚石总共不到2 000颗。我国是金刚石资源较为贫乏的国家,但也有特大天然金刚石的产出,迄今为止发现的大于100克拉的金刚石有5颗,分别是金鸡钻石、常林钻石、陈埠1号钻石、蒙山1号钻石和蒙山5号钻石,其中,最大的一颗金鸡钻石却神秘失踪,其下落颇值得探究。

金鸡钻石的发现

金鸡岭,位于山东省郯城县沙墩镇大官村东边。传说很久以前金鸡岭上栖息着一对金鸡,吃岭上五颜六色的小石子,喝草叶花蕊上的露水珠,公金鸡打鸣太阳升,母金鸡便会下金蛋,给当地老百姓带来财富。我国最大的“金鸡钻石”就是由当地农民罗佃帮在金鸡岭下的田地里劳动时发现的,因此而得名。

何时发现 重量几何

20世纪30年代,战火连天,贫苦的当地农民罗佃帮就生活在山东郯城金鸡岭附近的村庄里。一天,他和往常一样来到自家地里翻地时碰到一块石头,这块沾满泥土的石头在阳光下略微显现出不同寻常的光亮,他连忙将泥土擦尽定睛细瞧,果然,一块形如小鸡,大如核桃的黄色宝石在他眼前熠熠生辉。

根据《人民画报》1984年第四期的报道:“1937年秋,郯城县农民在金鸡岭下地干活,拾到重281.25克拉的‘金鸡钻石’,后被日本侵略军掠去。”我们基本可以认定金鸡钻石被发现的具体时间和重量。2001年当地政府组织编纂的《郯城县志》更加明确地记载:“(金鸡钻石)是1937年秋天在李庄镇金鸡岭发现,重281.25克拉,为中国钻石之最,比位居第二的‘常林钻石’几乎重一倍……”使得上述证据更加确凿。

偶然中的必然

有人会产生某些疑问,钻石应当是深埋地下之矿产,在一般开采中都难以发掘,为什么会在地面上被轻而易举地捡到呢?

其实,金鸡钻石被捡到是偶然中的必然事件。首先,金鸡岭是一个产出钻石的地方,这在民国建立之前便有相关记载。清宣统《山东通志》载:“钻石产于兰山县于家泉”,这里的兰山县于家泉就是今天的金鸡岭在古时的另一个名称。民国时期仍有记载,民国《临沂县志》载:“金刚石,有明净如水而无色者,有白黄红绿诸色者,用为宝饰,小者可划玻璃,往往捡而得之,不恒有。”此虽为《临沂县志》所载,但当时郯城县辖于临沂,这里所说的可以捡到金刚石的地方即是指金鸡岭一带。民国《续修临沂县志》载:“金鸡岭,县治东南六十里,冈峦起伏,绵亘临郯,一名于家泉岭,岭产金刚石,有茶色,有褐色,土人往往于无意中得之,然不恒有。”从这些地方志的记载中可知,罗佃帮并不是第一个捡到钻石的人,只不过他所捡到的是中国第一的特大钻石,属于稀世罕见的珍宝。

那么,这些深埋于岩石层下的金刚石是如何就到达地表的呢?原因总结有二。

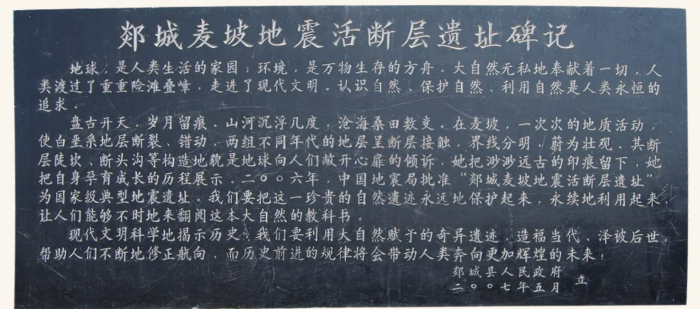

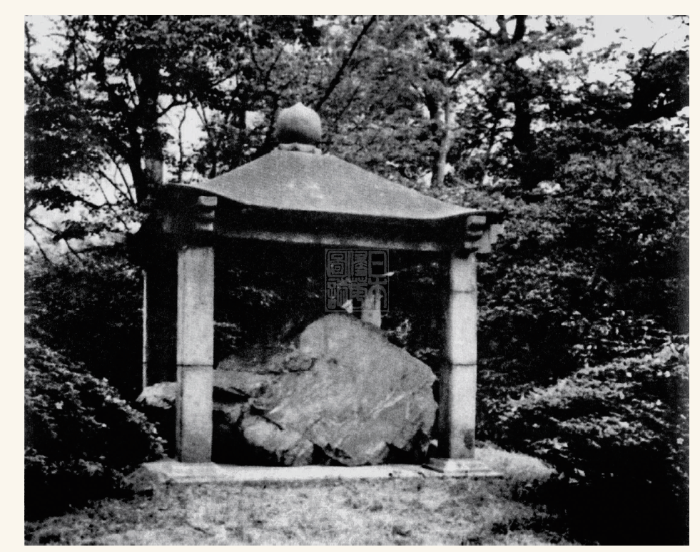

首先是地震。金鸡岭所在的郯城县位于我国著名的地震高发带“郯庐地震带”的核心区,最近的一次大震发生在清康熙七年(公元1668年)六月十七日,康熙年间《郯城县志》载:“戌时地震,有声自西北来,一时楼房树木皆前俯后仰,从顶至地者连二三次,遂一颤即倾,城楼堞口官舍民房并村落寺观,一时俱倒塌如平地”。学者们根据目前的材料推算这次地震可达8.5级,震源深度36千米。地震释放出的巨大力量对郯城周边地区造成了严重破坏。有史料记载:“地裂处或缝宽不可越,或缝深不敢视”“泉涌上嘴二三丈高,遍地水流”“陷塌处皆如阶级,有层次,李家庄一镇并陷,凡数千家”。如此巨震对当地的地质环境造成了非常大的改变,如今的郯城还留有“山东仅有,全国罕见”的国家级郯城麦坡地震活断层遗址,以及熊耳山大裂谷地震遗址,因此不少学者认为金鸡岭就是在此次地震活动中形成的。这次地震产生的巨大能量足以使得深埋岩石层下的金刚石矿沿地表缝隙涌出地表。

其次是采矿。鸦片战争后,我国沦为半殖民地半封建社会,西方列强开始在中国进行矿产开采。据民国时期《续修临沂县志》载:“清光绪二十七年(1901年),德、美涎为特产,美购地八顷四十余亩,德购地十五顷四十亩,相继招工开采,若当士代,若库巴斯,若白哈根,皆当时总理工厂者,前后采捡数年,获钻石多寡,无从查考,约费洋二万余元”,此时,德、美两国正是凭借八国联军侵华战争后与清政府签订的不平等条约——《辛丑条约》中的条款,获准在华购地开矿,这里记载的德、美购地的地点就是郯城县金鸡岭。德、美两国在金鸡岭进行了长达三年的钻石开采,但被开采走的钻石有多少,已无从考证。由于当时选矿技术有限,有些矿石中的钻石没有被发现,后散落于地表,经多年风化后逐渐裸露出来,才得以被当地的农民捡到。

无论金鸡钻石是被地震带到地表,还是德、美两国采矿的遗留,金鸡钻石被发现似乎都是必然的事情。也可能是由于以上这两点原因,才有了后来1977年“常林钻石”如出一辙的发现经历。

金鸡钻石的下落

烽火连天中被发现的珍宝似乎注定将经历多舛之命运。随着金鸡钻石被发现的消息不胫而走,从当地农民,到乡绅恶霸,再到日寇上层,一场你争我夺的轩然大波就此拉开帷幕,人心不足、彼此倾轧,最终导致金鸡钻石下落不明。

对于金鸡钻石的去向,社会、学界多有探讨,然而80余年来始终未有定论,逐渐成为一个历史之谜。多年来,社会各界对于金鸡钻石的下落有六大猜测:其一,遗失于战争;其二,被中国民间收藏;其三,流落于亚太某国;其四,随同日船“阿波丸”号沉入大洋;其五,被日寇带到日本,流落于日本民间;其六,被日本天皇得到,藏于日本皇宫。由于关于这方面的史料阙如,但根据目前的材料分析,流落于亚太或随同日船“阿波丸”号沉入大洋的可能性较低。首先,日军在1939年9月诺门坎战役以失败结束后向南进军,此时,距离日本人掠夺到金鸡钻石已经过去了将近两年的时间,且进攻华北的是日军陆军作战部队,而参与南下进攻东南亚等地的大都是日军海军作战部队,这两地的战事并无太大关联性,所以金鸡钻石辗转流落到东南亚等地的可能性极小。其次,“阿波丸”号是在1945年4月1日被美军潜水艇“皇后鱼”号击沉于福建省平潭牛山岛以东海域的,从金鸡钻石被日本人掠夺,到“阿波丸”号被击沉,其间有长达7年的时间,在此时间段内,这颗巨钻可能早已被送到日本本土,因此等到抗日战争末期才出现在“阿波丸”号邮轮上,并随之沉没于大洋的概率极低。

排除以上两者,剩下四种去向则较可能发生。首先,金鸡钻石有可能被日寇带到日本,流落于日本民间。金鸡钻石在被川本定雄夺走之后,引起了日本军队上层的觊觎,最后金鸡钻石极有可能落在某位日本军界高层人士手中,如当时山东地区的日军最高指挥官板垣征四郎之流。他们能够在战争期间经常往返于中国和日本本土之间,从而将金鸡钻石带回了国内并妥善保管起来。又因为毕竟是夺来之物,不敢公之于众,因此有可能一直被秘密收藏于某处。

其次,金鸡钻石也有可能被中国民间所收藏。在金鸡钻石被发现之初,很有可能被日寇夺去,但是抗日战争最终是以中华民族的胜利而告结束的。所以,金鸡钻石有可能在1945年日本投降后被当作战利品为中方人员收缴,由于其稀世罕见,而被私人默默收藏;或有可能被持有巨钻的日军军官用以贿赂国民党受降人员,来换取活命和尽快回国,从而仍被留在国内。私藏金鸡钻石之人非得之正道,因此不敢公诸于世,一直秘密珍藏至今,从而导致巨钻再未出现。

再次,金鸡钻石也有可能遗失于战争。日军攻陷郯城地区的时间为1938年春,但是在日军占领郯城后不到两年,也就是1939年11月,八路军一一五师解放了郯西马头镇,又于1940年1月攻克郯城县城,然而在同年10月底郯城复为日军侵占。因此,在这样的拉锯战中,局势动荡,夺得金鸡钻石的日本军官可能在慌忙逃窜中将钻石或隐藏,或丢失,如著名的西安何家村遗宝一般被掩埋于地下,可能很长一段时间内不再为人所知。

复次,金鸡钻石很有可能被当时的日本军官作为缴获的“战利品”献给天皇,并藏于日本皇宫之内。类似如我国另一著名文物“唐鸿胪井刻石”就是于1908年被日本海军作为所谓战利品呈给日本天皇而收藏于日本皇宫的,且金鸡钻石体积甚小,不易显山露水,所以一直未闻于世。