现代气候变化

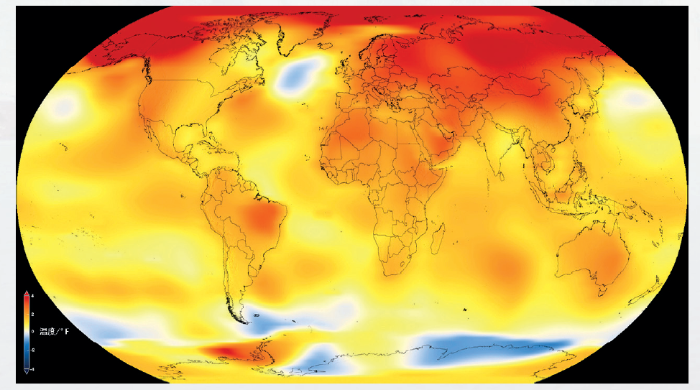

过去100年里,整个地球气候显著变暖,对人类生存的地球表层系统产生了巨大影响。根据国际气候变化研究权威组织“联合国气候变化专门委员会(简称IPCC)”报道的数据显示:1850—2017年期间,全球陆地和海洋表面温度平均升高了约1°C;1901年以来,北半球中纬度陆地平均降水量增加;过去20年中,南极冰盖和格陵兰冰盖的冰量持续减少,全球范围内的冰川几乎都在退缩,北极海冰及北半球春季积雪范围在不断缩小;1901—2010年期间,全球平均海平面升高了0.19米。人类文明的发展,迫切要求我们对全球气候变暖的发展趋势及其环境和资源效应有更加深入的了解。

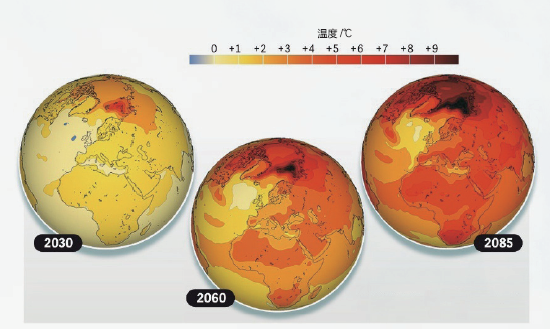

与气候变暖同时发生的,是以二氧化碳为代表的温室气体在大气中的含量显著升高,科学界主流观点认同其对地球升温的驱动作用。自工业革命以来,因人为活动导致的大气中二氧化碳、甲烷和氧化亚氮等温室气体浓度均已增加。截至2018年11月,大气二氧化碳浓度已经达到了407 ppmv,超过工业革命前的40%。如此高的大气二氧化碳浓度,不仅在人类演化历史中从未出现,在过去300万年中也未曾发生过。如果保持现在的碳排放速度和对化石燃料的使用状况,到2100年,地球大气二氧化碳的浓度将达到700 ~ 1 200 ppmv,达3 000万年以来的最大值,地球表面温度可能因此升高超过2°C。如果地球上所有的化石燃料资源都被用尽,而且二氧化碳的埋藏能力一直维持在现今的水平,那么大气二氧化碳浓度将会更高。

可以预见,未来的地球会是一种与现在完全不同的模样,而预测地球未来的气候是科学界乃至全社会面临的艰巨任务。

深时古气候状态

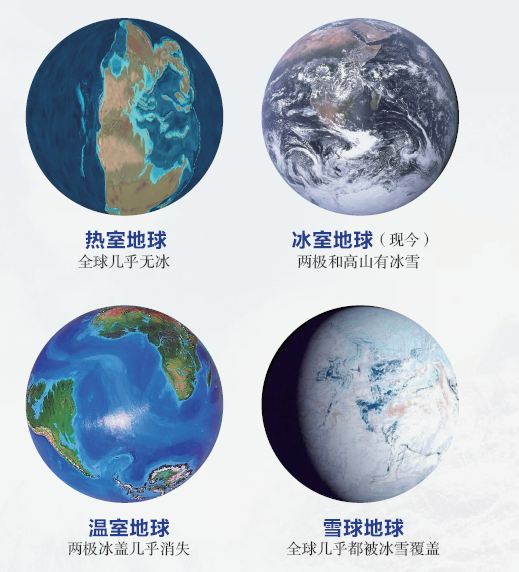

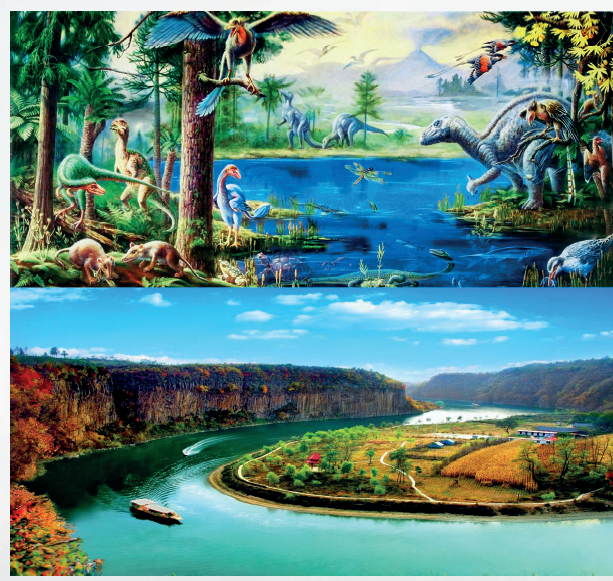

“深时(Deep time)”是指地球从46亿年前形成之初演化到260万年前第四纪开始的漫长地质历史时期。深时地球经历了冰室气候(Icehouse Climate)和温室气候(Greenhouse Climate)的交替。地球现在处于一种冷的冰室气候状态,以大陆高纬度地区覆盖冰盖为特征,人类就是在这样的冰室气候状态下演化的,而人类文明是从最近一次的间冰期开始出现。事实上,在长达约46亿年的地质历史时期内,地球大部分时间都处于一种比现在更温暖的温室气候状态。用通俗的语言讲,我们正在从一个“不太寻常”的时期进入“寻常”的时期,未来令人担忧的冰盖融化、海平面上升的世界似乎更接近深时状态下地球的常态。因此,地质学家认为,研究深时古气候,在某种程度上等同于研究地球的未来气候,这一点,让对未来气候忧心忡忡的人们,似乎又增加了一点信心。

温室气候下地球的大气二氧化碳浓度

二氧化碳是地球气候系统中最重要的温室气体,不仅在现代,深时亦是如此。如前文所述,近年来大气二氧化碳浓度的增加速度之快已经超出了10年前最极端的预测。因此,尽管我们今天生活在冰室气候下,但却处在大气二氧化碳浓度不断增加的不平衡状态。随着地球持续变暖,气候系统可能接近一个临界点,超出这个临界点将可能发生快速地、灾难性的变化,并最终进入温室气候。

未来地球将承受的高大气二氧化碳浓度只有在深时的温室气候时期曾经出现过。例如,距今5 600~3 400万年的始新世温室气候期间,大气中二氧化碳浓度约700~1 100 ppmv;距今1亿4 500万年至6 600万年的白垩纪温室气候期间,大气中二氧化碳浓度范围在500~1 300 ppmv之间,白垩纪中期极端温室气候时期可能超过2 000 ppmv;距今约6亿3 500万年至5亿5 000万年前的新元古代晚期温室气候期间,大气中二氧化碳浓度可超3 000 ppmv。

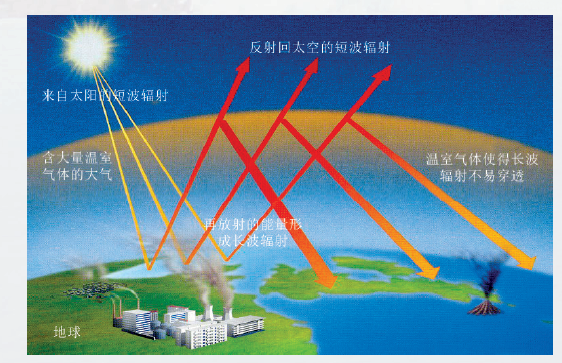

高大气二氧化碳浓度会导致强烈的温室效应。太阳光主要通过短波辐射透过大气射入地面,而地面增暖后会向大气放出长波辐射。长波辐射容易被大气中的二氧化碳等温室气体吸收,从而产生大气变暖的效应。打个比方,大气中的二氧化碳就像一层厚厚的玻璃,使地球变成了一个大暖房。如果没有温室效应,太阳射入的能量又全部辐射回太空,地表平均温度就会下降到-23℃,因此温室效应对维持地球的生态平衡是必须的。然而,过强的温室效应却会导致地球温度升高,反过来又会威胁地球上生物的生存。

温室气候下地球的温度

现代地球年平均温度为13.9℃,其中海洋年平均温度为16.1℃,陆地年平均温度为8.5℃。赤道地区年平均温度一般不超过30℃,两极地区年平均温度一般为-20℃,因此赤道与两极温差大约为50℃。深时温室时期地球的温度要高得多。以白垩纪为例,表层海水温度为27℃~33℃,底层海水温度为6℃~15℃,赤道地区海水表面温度可高达36℃,比现今高8℃~10℃。赤道到两极温度梯度仅为24℃,比现今约低25℃。两极没有冰盖发育,不存在极地高气压带,晚白垩世温室地球并不能像现在一样形成稳定的行星风系(极地东风带、中纬度西风带和低纬度东风带),进而减弱赤道向两极的热传输。这意味着随着当前全球变暖的持续,两极冰盖继续融化直至无冰,现有的大气环流和大洋环流很可能发生巨大的变化。

温室气候下地球的海平面

据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)报道的数据,1901—2010年期间全球海平面上升速率为1.7 毫米/年,在1993年至2010年间为3.2 毫米/年,海平面上升速率正逐步加快。在导致海平面上升的各种因素中,海水增温膨胀占30%,冰川融化占40%,由于人类修建水库和利用地下水等活动导致陆地水储量发生变化占30%。2018年3月,国家海洋局发布《2017年中国海平面公报》,2017年中国沿海海平面较常年(将1993—2011年定为常年时段,简称常年)高58毫米,中国沿海近6年的海平面均处于30多年来的高位。白垩纪的海平面变化研究显示,在两极无冰的温室气候下海平面比当前高170~250米,在10万年时间尺度上具有15~40米幅度的波动。如果全球变暖不加以控制,一旦南北极冰盖和海冰全部融化,全球海平面至少升高60米。包括北京、天津在内的华北平原和长江中下游平原就会沉没在大海之中。

温室气候下地球的海洋酸化与缺氧问题

近年来,澳大利亚东北部美丽的大堡礁正面临“史无前例”的珊瑚白化危机,现在已经有约93%的珊瑚遭到影响,约30%的珊瑚死亡。我们看到的“白化”现象实际上是珊瑚死后剩下的透明色珊瑚虫或白色骨骼,它们是受到气候变暖以及海水酸化等影响而死亡的。当海水吸收大气中的二氧化碳时,产生化学反应,使海洋酸化(生成碳酸),腐蚀珊瑚礁、水生有壳动物和一些其他海洋生物,对珊瑚礁损害尤其大,因为珊瑚礁经由“钙化进程”而形成,而海水酸化对珊瑚礁钙化存在抑制作用。

温室气体过多可能造成大洋酸化和缺氧,这在深时温室时期得到了证明。最近半个世纪各大洋盆的钻探计划研究表明,深时时期存在数次大洋缺氧事件,例如白垩纪1亿2 000万年前和9 400万年前的两次全球性大洋缺氧事件都受到大规模火山活动的影响。火山活动释放了大量的温室气体,同时为海洋带来的大量营养元素,显著刺激了海水表层生产力,消耗掉海水中大量的氧气,从而造成海水缺氧。大堡礁的“白化”和全球低氧水体的增加,预示着目前海洋有和深时温室时期海水缺氧前相似的变化,如果我们不能有效减少温室气体的排放以及控制化肥和污水的输入,深时时期大洋缺氧事件的噩梦可能会在不久的将来重演。

研究深时古气候对未来地球的启示

20世纪50年代以来,整个地球系统发生了明显的变化,这些变化在几十年乃至上千年时间内都未曾出现。到21世纪末,全球表面温度变化可能超过2°C,最终将会导致地球气候系统跨越临界点并发生不可逆的变化,从第四纪至今,以冰期—间冰期旋回为特征的冰室气候进入到类似深时温室气候的状态。为了深入理解地球气候状态的变化,对深时的地质记录,尤其是温室气候时期的地质记录的研究引起了国际科学界的重视。例如,美国国家研究理事会2011年专门发布了题为“理解地球深时气候:对人类未来气候的启示”的报告,认为“关于地球是否会在人类尺度上重返类似于3 500万年以前的温室气候状态的问题越来越多地出现,彻底了解过去温暖世界气候变化的机制、诱因、临界值和相关的规模、速率,以及这种变化的影响是十分必须的”。与此同时,2013年开始的国际大洋发现计划也把“解读过去,预示未来”作为这个雄心勃勃的10年科学计划的最主要目标,并把地球气候系统对大气二氧化碳浓度增高如何响应、海平面对气候变暖作何响应等问题列为其研究计划的核心科学问题。也正因为如此,联合国成立以来第一次以地学为主导的国际行星地球年活动的十大科学主题之一就是气候变化:岩石中的记录。

可以预见,“以古鉴未来”正在成为国际地球科学界一个新的研究方向。因为,通过对深时古气候,特别是过去温暖时期和关键气候转变时期的综合研究,可以帮助对地球未来可能出现的温室气候状态特征及气候转变过程有更深入的理解。