雄安新区建设是国家重大战略,是千年大计。中国地质调查局积极响应,本着“城市建设,地质先行”原则,在雄安新区开展城市地质综合调查工作,其中生态水文地质调查是城市地质调查工作的一项重要内容,而此项工作的重点对象就是享有“华北明珠”“华北之肾”美誉的白洋淀湿地。

白洋淀湿地演化历史

关于白洋淀湿地的形成,有诸多说法,其中带有神奇色彩的一种传说为史前规模巨大的陨石雨撞击地球,落下的碎片散落在冲积平原上,留下的碟形洼地就是白洋淀湿地最初形成的遗迹。根据记载,大约6 000年前,就有人类在白洋淀湿地周围定居。宋朝时期,为抵御辽兵侵袭,修筑塘泺防线,这是人工促使现代白洋淀湿地形成的重要时期;明朝中叶至清朝,开始对白洋淀筑堤贮水,开发利用其低洼易涝的自然特点,这是白洋淀湿地发展的鼎盛时期,面积达到1 000多平方千米;20世纪中叶以来,由于气候变化和山区水库蓄水,河道径流逐渐减少甚至断流,白洋淀入淀水量得不到保障,白洋淀湿地面积逐渐萎缩;至20世纪80年代中期,白洋淀湿地周边形成了以埝水障、四门堤、淀南新堤、千里堤及北堤等堤坝为主的固定面积,约366平方千米,也就是现在大家所熟知的白洋淀湿地范围。

白洋淀湿地现状

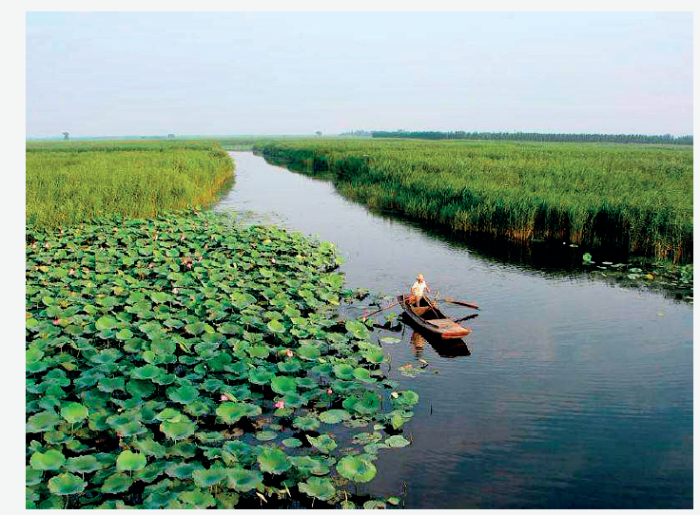

现在的白洋淀湿地,东西长约39.5千米、南北宽约28.5千米,总面积约为366平方千米,分布着白洋淀、马棚淀、烧车淀等大小不等的143个淀泊、3 700条沟壑、39个小岛渔村、12万亩芦苇、近10万亩荷花,以及8.2万人口。

近年来,一方面由于白洋淀入淀水量得不到保障,白洋淀湿地面积面临萎缩的威胁;另一方面,由于入淀河流的水质较差,白洋淀湿地水质恶化。目前,河北省政府和雄安新区正在从多方调水,保障白洋淀入淀水量。另外,还在府河、孝义河等入淀河流及白洋淀湿地周边开展河道和淀区清理工作,保障入淀河水的水质达标。

白洋淀湿地美学浅论

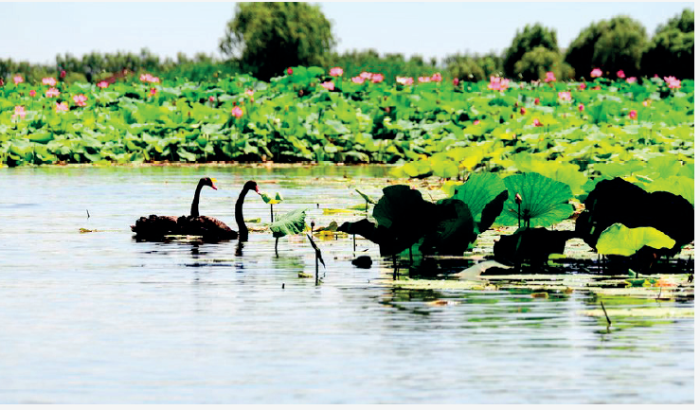

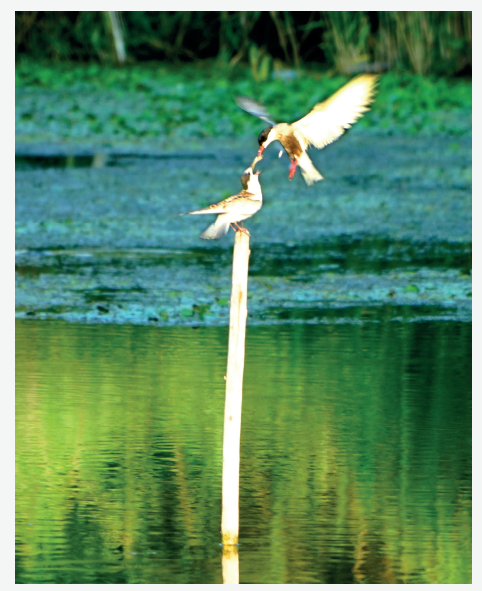

“千年大计,地质先行”,雄安新区城市地质调查工作正是在这种科学理念下开展的,是城市规划建设、运行管理的重要基础工作。在地质调查工作中,通过专门性的技术手段或方法对基础地质情况进行掌握;然而,带有区域性或地方性美学文化的内容却往往被忽略。如白洋淀湿地,这片不设围墙的公园,拥有多样的植物、清新的空气和美丽的野生动物,植物如芦苇、荷花、芡实、菱角,动物如大天鹅、小天鹅等,这些独特的自然景观和文化遗产,不仅是自然科学研究的对象,也是人文感知(精神领悟和审美享受)研究的对象。在城市地质调查工作过程中,从美学的角度,感知白洋淀湿地的内在文化,进一步深入认识白洋淀湿地的价值,具有重要意义。

地质美学溯源

18世纪,西方哲学和自然科学的蓬勃发展,美学在德国古典哲学中作为一个特殊门类开始确立。作为自然科学美学的一个分支,地质美学以其极具观赏性的价值应时而生。借助西方美学系统理论,通过地质演变发展过程,深入探究地质美学的思想意义,是城市地质调查过程中美学追求的特点。

狭义的湿地,原本是指地表过湿或经常积水,生长湿地生物的地区,这读起来很枯燥,可是让画面一下子就生动起来的是,有湿地的地方就必然离不开湿地植物、栖息于湿地的动物、微生物及其环境等充满无限生命力的角色。于是“地球之肾”在完成本职工作的同时还充当着一个美学教师的工作。

白洋淀湿地的最初形成虽然还是个迷,但从有历史记录以来,白洋淀湿地及周边的地质环境演变过程基本为人所知。白洋淀史称“九河入梢”,曾经汪洋浩渺,势连天际,下游湖水与海河相通,地质美学兴起伊始的年代,这里还是清澈透明、郁郁葱葱的一大片水域,菱角、芦苇、荷花和成群的鹁鸪、野鸭是白洋淀湿地的标志。而如今的白洋淀湿地面积已由20世纪的561平方千米锐减到366平方千米,但它的美丽没有消失,依然是人们前来寻梦的那片水乡。

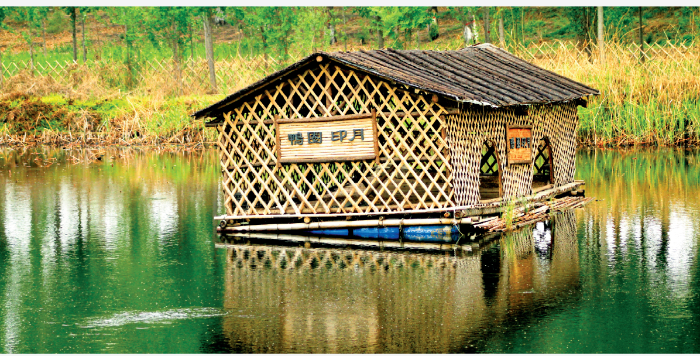

体悟文化之美

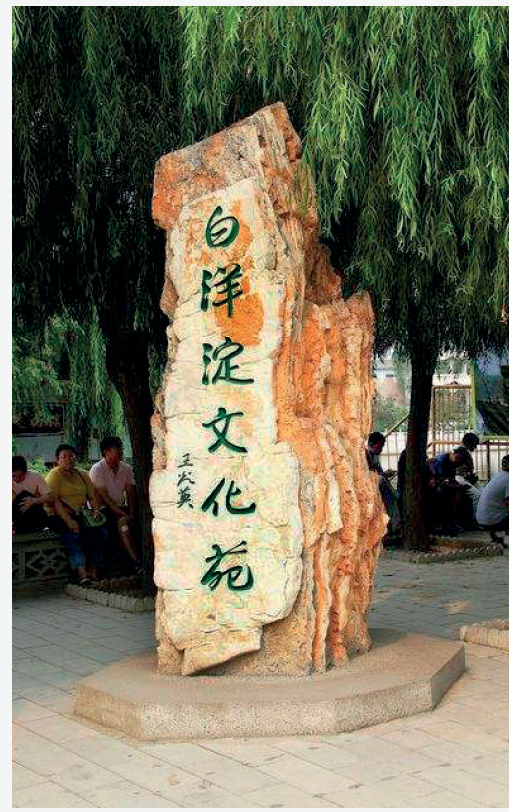

白洋淀文化的内涵包括三个维度:物质基础——白洋淀自然景观,鲜活内容——白洋淀民俗风情,意义象征——白洋淀生活精神。在以“水域+村庄+芦苇地”不同区域交叉组合的自然景观风貌为物质基础的前提下,挖掘其更深层次的多元文化内涵,可将白洋淀整合为八大文化——芦苇文化、荷花文化、民俗文化、饮食文化、渔家文化、红色文化、皇家文化及佛教文化的综合体。芦苇、荷花、民俗、饮食、渔家等文化不必细说,通过旅游的宣传,大家都耳熟能详;著名的“小兵张嘎”的故事就是以抗日战争为核心的红色文化的代表;在“白洋淀文化苑”中最具特色的敕赐沛恩寺和康熙水围行宫则象征着白洋淀的佛教文化和皇家文化。

众多文化组成了这片被称作“燕赵最美湿地”的独特水域。暖风春季,满淀碧绿,白帆点点,渔船列列,一派生机盎然的淀上春色;盛夏时节,荷花盛开,炊烟袅袅,蛙鼓蝉鸣,游人如织,一幅自然水区生活的画面;秋天来临,碧蓝的淀上,稻谷飘香的淀畔,打鱼收货的渔民,笑声荡漾的湖面,俨然一幅恬淡悠然的人间美景;隆冬时节,漫天雪花,站在一望无际的茫茫大淀上,尽收千里冰封、万里雪飘的北国风光。可以说,人与湿地共同创造了属于白洋淀独特的文化奇观,它的生命之根就是千百年来依淀而居的人与这方土地、这片水域共同形成的白洋淀文化。

珍惜生态之美

由于白洋淀湿地文化的独特性,由此而产生的审美意识是一种多主体与客体的现象。客观存在与主观意识相互交织、叠加,从而导致审美意识和审美对象的多元性与复杂性,呈现出清晰、深远而具体的特点,体现了天地人和的世界观。珍惜白洋淀湿地之美,则要以生态的视角审视人与自然的不协调,试图从生态审美的角度解决自然、社会面临的生态危机。

曾几何时,我们并不在意白洋淀湿地的存在,也没有真正思考过它的价值,我们心安理得地享受它、利用它,并理所当然地认为花儿谢了明年还会开,鸟儿走了明年还会来……湿地会毫无保留、毫无怨尤地给予我们想要的一切。而作为享受者或利用者的人类,并没有对湿地生态资源的开发利用进行科学规划和有效监管。

将生态美学概念融入城市地质调查中,是重估白洋淀湿地价值的重要内容。通过寻求自然环境和人文环境的协调发展,既保护了生态多样性,又延续了美学价值的独特性,从美学欣赏的角度去保护湿地,珍惜其生态之美。

地调审美鉴赏

地质调查工作是一种要甘于寂寞的工作。在调查区,有时每天都重复着相同的工作,而忽视了身边的大好河山。

作为万物之灵的人,我们不仅有物质性的存在,还有精神性的存在,向幸福生活的靠近,主要凭借的正是审美升华的精神翅膀。其实,在地质调查的过程中,我们只需要换一种眼光,来审视自己,来“鉴赏”被我们调查的自然环境。

地调审美鉴赏不同于艺术鉴赏,但与艺术鉴赏有相通之处。地调审美鉴赏也不是完全意义上的自然鉴赏,但自然鉴赏的参与模式可以作为地质调查中鉴赏生态环境的一种可借鉴方式。正是白洋淀这种拥有原生态“荒野”之美与艺术性“人文”之美相融合的社会属性的地质奇观,在左右着人们的社会意识和艺术表现形式。

一朵绽放在河边的野花,透出生命大千的消息;一望无际的浩浩流水,感受无尽的苍茫宇宙;嬉戏水鸟的婉转鸣叫,聆听绝美的天籁之音;一旁的场地上,我们的地质调查人员正在紧张而忙碌地工作着。以审美视域开展地质调查鉴赏过程,又何尝不是一次别出心裁的自我鉴赏呢?