2018年7月2日,第42届世界遗产大会上,梵净山有了新的身份,被世界遗产委员会列入了《世界自然遗产名录》,成为全球209个世界自然遗产、38个世界文化与自然双重遗产中的一员,也成为我国13个世界自然遗产、4个双重遗产中的一员。 梵净山海拔500米至2 570米,为喀斯特海中的变质岩孤岛,是65百万年至2百万年前孑遗物种的家园,繁育亚热带地区最大的和最接近原始的山毛榉林,具有特有物种的生物多样性,仅分布于此地的梵净山冷杉、贵州金丝猴等濒危物种,具有重要价值。

自然境界之美

环境美、景观美、生态美,这三个维度构成了梵净山完整的自然美。

梵净山世界自然遗产位于贵州省铜仁地区,面积775.14平方千米,在武陵山脉之上。这兀立而起的武陵山脉,是条长达千里的陆桥,其东北端起自逶迤高耸的秦岭,西南端依偎在苍茫的云贵高原及青藏高原之中,其北侧是天府之国的四川盆地,其东南侧是面向海洋的洞庭湖平原以及东南沿海丘陵,并成为长江上游与长江中游各河流的分水岭。构架于武陵山脉之上的梵净山,是武陵山陆桥上顶天立地的瞭望塔,其主峰凤凰山海拔2 570米,高出了云贵高原及武陵山山脊1 000多米,高出了周围的盆地、周围的平原、周围的丘陵2 000多米。“上之穹隆接天、下之厚重住地”。梵净山,其高大、其挺拔、其威武,在其数百平方千米的范围内傲视群雄、触手苍天。梵净山的自然美,就是由这种地理环境决定的。

“晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林。”陶渊明心中的桃花源,是人间最理想的家园,也是人间最理想的生活环境,她就在武陵,就在梵净山所在的武陵源。梵净山方圆千里,有“九十九溪”,根据合流情况分成两类:一类在山之北,如肖家河、长滩河、淘金河和余家沟,汇聚成乌江,她在重庆涪陵注入长江上游;另一类在山之南,如黑湾河、马槽河、凯土河、牛尾河及太平河,汇聚成沅江,她流经湖南桃源县在德山注入长江中游的洞庭湖。可见,无论天府还是江南,缘溪行的尽头,就抵达梵净山。梵净山就在桃花源的上游,或许就是桃花源本身呢!

梵净山为僻壤,历来相对隐逸。陶源明所处的魏晋时期,是隐士的藏身之地,“不知有汉,无论魏晋。”宋代才有佛徒登山筑庙,清代雍正至嘉庆年间才有一定数量的人口迁入,至今生活着土家族、苗族、侗族、仡佬族等20余个民族,但人口不多,遗产地内与缓冲区总计不过20个村庄,人类活动相对不强烈。梵净山地区的开发明显滞后于外围地区,其自然环境受干扰的程度还很低,自然环境保存程度依旧非常高,是一座原生态的孤岛。因此,在工业化与城镇化高度发达的21世纪,梵净山的环境美,那是毋庸置疑!

梵净山,森林覆盖率竟然高达95%。要知道,贵州省的森林覆盖率还不足47%,我国的森林覆盖率还不足22%。梵净山的95%,除了森林,还是森林,除了自然的原始,还是自然的原始。其绿色在大地上显示出的轮廓,如一叶舟楫,一叶漂浮在铅灰色大海之上翠绿色的舟楫,恰似诺亚。这诺亚,有一岭、三顶、九脊:岭是棉絮岭,近南北方向伸展,是方舟坚强的龙骨;三顶一是凤凰山,二是月镜山(老金顶),三为饭甑山(新金顶),是方舟的三柱桅杆;九脊是数条山脊,一半向东伸展,另一半向西伸展,如挂在两侧船帮的巨桨。桅杆裸立,帆已经落下。巨桨歪斜,水手似乎已经休息。梵净山这叶方舟,已经穿越万年亿年的时间长河,现在似乎停泊了下来,停泊在了窗下的码头。

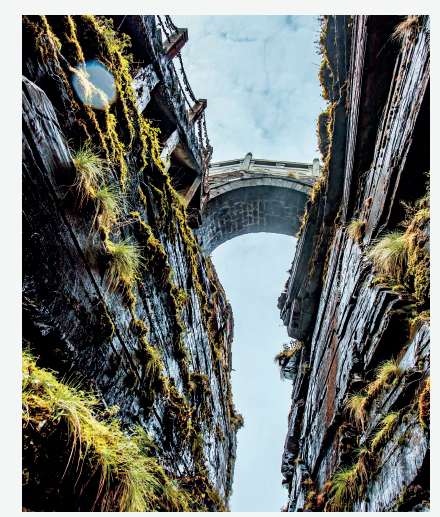

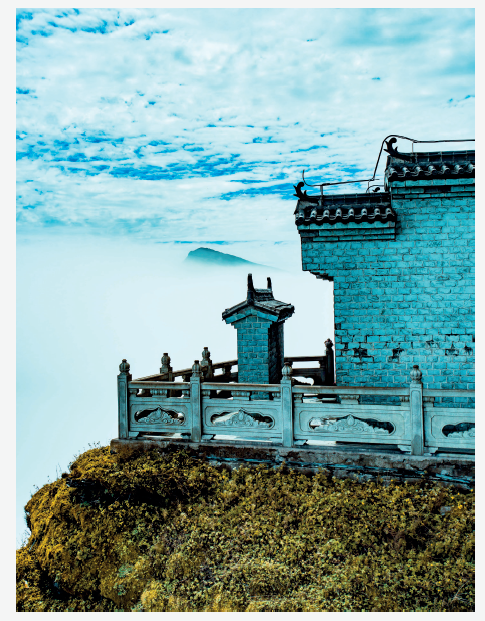

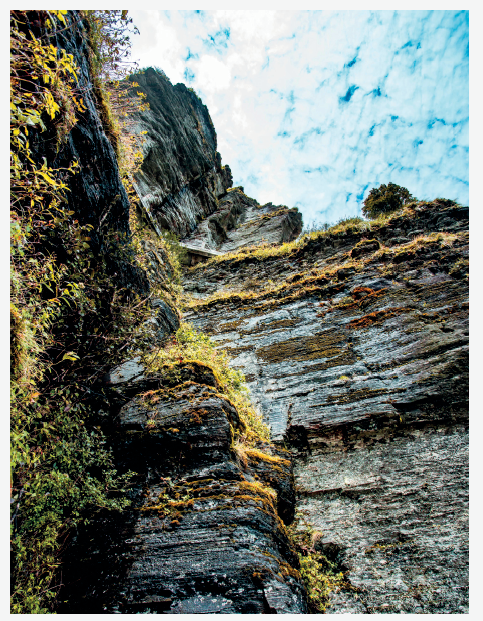

如果有幸登上这方舟,登顶是不可错过的。顶上居高临下,可洞穿时空。最该登的顶是月镜山(老金顶),海拔2 494米,居于三顶的中间位置,在此可远远地仰望凤凰山,也可远远地平视或是微微地俯视海拔2 342米的饭甑山(新金顶),还可鸟瞰棉絮岭。凤凰山再高,并没有多少特色,扫一眼即可;但新金顶不同,她异殊,她突然在岭上拔地挺立而成为一座圆柱状的山峰,山峰还竟然被一分为二,中间存有一条峡谷,被劈开了,成为金刀峡。什么样的金刀?人间有么?谁的金刀?谁用那金刀劈开了山?疑窦丛生之时,棉絮岭已迎来了飞赴而来的云团,如飞滚的棉絮,一侧的沟沟壑壑,一会儿增厚一层,一会儿又增高一层,如涨潮一样,把沟壑填满,成为了一片云海,岭成了大堤。堤的这侧是云海,那侧可还是绿色的林海。不过,云海再涨、又涨,潮漫过了岭,吞没了寺庙,溢出了岭,一下子向岭的另一侧掉落下去,壮观的梵净山云瀑形成了!此时,云淹没了岭上水平放置还没有读懂的“万卷书”,那本由一薄层又一薄层的千枚岩组成的奇书,似乎原本那一触即倒的“蘑菇石”也成了云瀑中的中流砥柱!此时,三顶都浮在了云海之上,每座峰顶,都成了一叶茫茫云海漂浮的方舟。可余悸渐消之时,云退潮了,峰顶露出来了,山岭、山脊露出来了,整个梵净山,重又恢复成了一艟巨大的绿色方舟。

绿。梵净山着一身明净的绿衣。绿衣的每一处,都是精心镂空的,是立体的、透气的。高处是树冠,低处是草丛。树冠与树冠之间,应风声露出一条小缝,或写出一个字来:“入”字或“人”字,于是就露出一片天空,一片蓝色的天或者一片白色的云,天上或者云上的鸟儿乘此机会一头飞入了这缝中,如同扑入母亲怀里的婴儿,落在花开的草丛中,或者长着青苔的树枝上,也有的鸟儿乘这间隙,箭一般地飞向天上或者云上,如骑上骏马将作远行的游子。绿衣上还不时有出人意外的点缀,都如神来之笔画出的花样,自下而上,试着放在裙摆、束腰、胸口、颈项上,是随风儿而盛开的花儿,是一天天登高而怒放的花儿。但各种花开始登山的时间不同,有的在春节、有的在清明、有的还在中秋,登山的速度也不同,有的快、有的慢,她们会在某一处际会,形形色色地聚在了衣的一处,锦上添了百花,一丛丛、一团团、一簇簇、一片片。而这百花,是香的,阵阵的香,随风而来,或者随蝶的翅膀而至。或许不是百花的香。这香或者那香,弥漫的、绵长的、悠远的、持续的,是花的香?果的香?还是衣的香?是大地的香?各色的花是不知的、各种的树也是不知的、沉默的土地也是不知的,只有轻快地飞这飞那的蝴蝶、蜜蜂、鸟儿才知道,只有人间芳菲已尽之时来此观桃花、赏杜鹃的各地游客,才会尽知。

梵净山从地势的宏观到花草的微观,从当地的乡亲到外地的游客,从原始的自然到人化的自然,从环境美到景观美,早已深入人类的骨髓!然而,梵净山的生态美,我们所知还限于一鳞半爪!

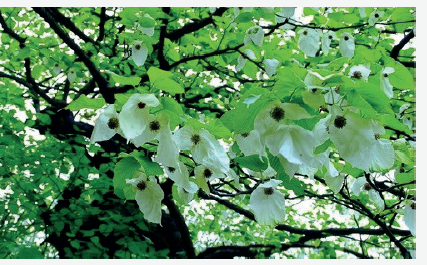

梵净山有一种花,洁白色的,绽放在树枝上,如飞翔的白鸽,人称鸽子花,学名珙桐,为单型属植物。她起源于60百万年前的古近纪,进入23百万年前的新近纪,在世界各地广泛分布,但受第四纪多期冰川的影响,多数种群已经灭绝,到现在仅仅在我国西南山地的深山峡谷中尚存一息。而梵净山是这种“活化石”的大面积分布区,但其只生长在海拔800~900米的地方。在全球气候变冷之时,梵净山是珙桐这类怕冷植物最重要的生态避难所。

珙桐怕冷,集中在梵净山取暖。可有一种树,怕热,也集中在梵净山纳凉。这种树,高20多米,针叶、常绿,为乔木,称为冷杉,因只生存在梵净山,因此被命名为梵净山冷杉。冷杉起源于第四纪。在第四纪冰期中十分活跃,在高山中的雪线之下,多有其高大的身影。可到了间冰期,气温高了,冰川融化了,雪线上升了,大部分的中低山无雪了,冷杉被热死了。但在梵净山的北坡,在海拔2 100米之上的陡峭岩石上,冷风吹拂中,冷杉们高高挺立,享受爽朗的风、云、雨与雪。要知道,除却梵净山的三顶,武陵山脉中最高者也仅是海拔2 098.7米的壶瓶山,若冷杉站在其上也一定会被热死的。可见,在全球气候变暖之时,梵净山则是冷杉这类怕热植物最重要的生态避难所。

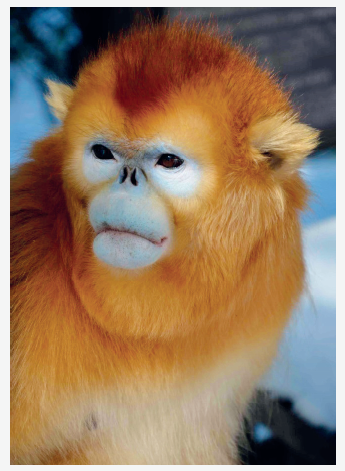

梵净山山高沟深,一山有四季,能容各种习性的植物,当然也有罕见的动物。有一种猴被称为黔金丝猴,是全世界6种金丝猴中最原始的一种,她来自第四纪,算上所有的幼猴、老猴与成年猴,屈指数来也只有750只,比大熊猫还少。黔金丝猴只生活在梵净山海拔1 400米至2 100米的常绿落叶阔叶混交林内。黔金丝猴由英国学者在1903年定名,可引起人们关注的也就是20世纪60年代,但至今对她们的起源、习性、演化还不太清楚。在此之前,梵净山周边地区的人类早已关注到她的存在,当然在书本里叫她“猱”。《诗经》中的“毋教猱升木”,这可能是“猱”最早的记载。唐代的李白有诗:“弓摧南山虎,手接太行猱。”说明唐代的太行山可能有黔金丝猴的存在。宋代司马光所著《资治通鉴》中记载道:“‘且山多猱,思黔人善能捕取,汝等急办之。’信宿,友直捕得生猱数千。”三两天就捕获数千只,这是何等的规模?晚清的《平越直隶州》(1897年)记载了贵州中部的福泉市、瓮安县、湄潭县、余庆县也有“猱”的分布。《明一统志》《贵州通志》《思南府续志》《桐梓县志》也记载贵州的北部、东北部有“猱”的存在。可见,黔金丝猴在清朝之前在贵州广泛生存,并且数量庞大。在人类对黔金丝猴的大规模猎捕的情况下,只有人迹罕至的梵净山才留下了这数百只。

现在的梵净山,很可能是云贵高原、武陵山脉、四川盆地、洞庭湖平原、东南丘陵等百万平方千米范围内动物、植物迁入的天然庇护所,具有最好原生态的自然环境,是最能体现生态美的一块区域。但是,在今天,别忘记我们人类是生态系统的一环,也是最有影响力的一环,人的活动可以造福于生态,也可以加害于生态,行善与作恶之别仅在一张需要食物的口中。人类行善,杜绝类似一下子就“捕得生猱数千”那贪得无厌的事件再次发生,并把自己自然化,作为自然界的一员而利他,这样才能把最后的、也是最美的梵净山生态系统存留下来、传承下去,成为人类的共同拥有的自然遗产。

梵净山具有因真而美的环境美,具有因美而美的景观美,也具有因善而美的生态美,这为真、为美、为善三个维度的美,构成了完整的梵净山自然美。

生态系统之优

生态,生命之形式、生存生活之状态。人为生命之形式,猱也为生命之形式,珙桐及冷杉均为生命之形式,都有各自的生存生活状态。生存生活状态中,人与猱、猱与珙桐、珙桐与冷杉,都可能产生交集,会编织成网。生态,不是人类孤家寡人的独舞,她首先表现为物种多样性;其次,人能登顶、猱能上岭,而珙桐不可以登高上顶上岭、冷杉不可以下山入沟入谷。物种多样,种群的生态环境也多样。

梵净山是一艟方舟,有着丰富的生物多样性。多样到什么程度?她有植物3 845种,其中珍稀濒危植物216种、特有植物41种、我国特有植物762种,其中国家一级重点保护植物有珙桐、光叶珙桐、梵净山冷杉、红豆杉、南方红豆杉、伯乐树、银杏、姜叶三七等;动物2 550种,其中脊椎动物401种、昆虫纲动物1 947种、鸟类202种、哺乳动物69种,其中国家一、二级重点保护的动物有黔金丝猴、华南虎、云豹、林麝、白颈长尾雉、大鲵、穿山甲、猕猴、短尾猴、苏门羚、亚洲黑熊、大灵猫、小灵猫、鸳鸯、红腹角雉、红腹锦鸡、勺鸡等20多种。梵净山物种数量是在全球气候与环境相似的10个世界自然遗产地中的佼佼者。

梵净山的植物中,仅裸子植物就有7科20属36种,占贵州裸子植物10科28属55种中的70.0%、71.4%和65.5%,以不到0.23%的面积集中了贵州60%以上的裸子植物;同时占中国裸子植物10科38属230种中的70.0%、58.8%和15.7%,以不到万分之一的面积集中了中国15%以上的裸子植物;它还占世界裸子植物12科71属800种中的58.3%、28.6%和4.5%。不仅如此,梵净山的裸子植物中,有12种是我国Ⅰ、Ⅱ级保护物种,有15种列入了国际自然联盟濒危物种,且梵净山冷杉为梵净山所独有。

梵净山不仅物种多样,生活方式也多样。多样的生活,可体现在一科的植物中,比如兰花,或隐身于草间,或登树上弥散香气,构成了地生、半地生、附生、半附生、腐生等系列,丰富多彩。也可体现在所有的植物中:灌丛不高,但要站得最高,柏灌爬上了凤凰山,竹灌也立在了月镜山;针叶林也不甘落后,寒带性针叶林欲问高新金顶,温带性针叶林则徘徊在了棉絮岭,长苞铁杉林登不上1 700米的高度,马尾松爬至1 400米时就不敢挺直腰身了;竹林只婆娑在海拔低于800米的河谷;至于阔叶林,1 900米之下,叶子再不阔也要在深秋掉落,仅成落叶阔叶林,但在1 400~1 300米之下,叶子再阔也不落,能成为常绿阔叶林。其实,与草木扎根大地一样,蝶舞花间、兽走草丛、鱼游水里、鸟飞天空,各物种都有自己的生活方式,生活空间,都有自己的生存生活环境。

离开某物种相适应的生活环境,该物种就不可能存在下来。云彩多美,不是鱼儿的渴求;水再清澈,也不是鸟儿要搏击的长空。每一物种,似乎都需要这样的当前还无用的一种景观,它是后代生活生存的依赖。梵净山就是这种储蓄太多希望的景观。

梵净山处于北纬27°53′、东经108°41′,其外围年平均气温为18.1℃至19.5℃,1月平均气温为4.8℃至6.3℃,7月平均气温为26.7℃至28.1℃,属于中亚热带气候。物种的生死存亡,取决于极端温度。梵净山外围的极端高温为39.9℃至42.5℃,极端低温为-12.0℃至-5.4℃。若遇这种极端温度,喜欢冷的冷杉必因热而灭绝,喜欢热的珙桐必因冷而灭绝。还好,梵净山的温度不是这样。在梵净山山腰海拔为1 200米的小黑湾,气象站所测多年年平均温度为12.4℃,最冷月平均温度为0.43℃、最热月平均温度为22.0℃,极端低温为-5.7℃。况且,梵净山的海拔从500米升到2 570米,每升高100米,温度下降约为0.5℃,即最冷月的时候山顶平均温度约为-6℃、山脚则为4℃,最热月山顶约为16℃、山脚约为25℃;并且还有东、南、西、北坡之别,山脊山岭与山谷山沟之分,也会影响局部的温度分布,组成微气候群。因此,梵净山温度的分布是一个奇点或者孤岛,自山脚至山顶相当于中亚热带、北亚热带、暖温带和中温带。这多样的气候带跨度,为许多许多的物种提供了生存的景观:全球气候变暖么?怕热的物种可以向上迁移到凉快的地方安家;全球气候变冷么,怕冷的物种可以向下迁移至温暖的地方扎营。

生物生存除温度外,还有一种必备的也是最重要的物质:水。

梵净山富水。其外围的松桃、江口、印江多年平均降水量分别为1 306毫米、1 351毫米及1 113毫米,已经非常丰富了。可梵净山小黑湾的多年年平均降水量达到了2 535毫米,增加了一倍!而且在此基础上,每升高100米,平均降水量增加90毫米,至海拔1 766米时达到极值,接近3 000毫米,之后随高度的增加只略有减少。而且,梵净山的主要降水期集中在4月至10月,降水相对少的时期在11月至次年3月,且每个月的降水量也保持在50毫米左右。太平洋的东南季风与印度洋的西南季风为梵净山携来充足的水汽。如此,梵净山常年的土壤含水多,森林蓄水量大,高山之上竟然还能形成湿地,如九龙池湿地;还有 23条落差20米以上的瀑布奔落,如观音瀑,九十九溪常年不竭,乌江与沅江注入长江。同时,空气中的湿度常年保持在85%以上。因而,梵净山一身湿漉漉的,为一丰水区,是高湿度富水的孤岛。在梵净山,不管是生存环境还是生态景观,都不缺少满足各物种生存的水分条件。

这生态孤岛上的居民,原没有人口的,以前只有虫、鸟、鱼、兽,只有植物的根系与气根,它们各自为了生存而捕食或者吸收养分,争夺阳光、水分,部分存在利害的关系:有的互利,有的偏利,有的偏害,但它们都是处于偏的状态,没有完全的利他,也没有完全的利己。它们的利己,完全是取之而不是害之,只满足自己的生命生存。它们只生存在自己有限的环境中,外面的世界统统为自然赠与的景观。但随着武陵渔人随溪而入,桃花源被发现了,这生态孤岛就有了人口。于是,无所不能的人口,把整个生态系统都当成了自己的生存环境,一度不留下任何的景观。曾几何时的武陵渔人还只用钩钓鱼和用网捕鱼,还要想想网眼的大小,不捕小鱼,并放回带籽的母鱼,也和其他物种一样只取之而不害之。但现在,武陵渔人或者域外的渔人已经变了。电鱼、毒鱼、炸鱼,不管大鱼小鱼,不管能吃不能吃,统统一下子杀死。他们还转业了,从渔人农人变成工人商人。筑坝堵河、砍木剃林。于是,物种迅速减少,甚至走向灭绝。仅仅1994年至2003年,梵净山的99条河里就有66种土著鱼类处于濒危状态或者已经灭绝了。屈指算,这66种处于濒危状态或者已经灭绝的土著鱼类,已经占当地约116种土著鱼类的一半以上。

人口能够完全占领景观,消灭景观,把所有的景观都当作家园、当作厨房。但虫、鸟、鱼、兽以及花朵与绿叶则不能,它们只在生存环境中存在或者生活,它们把家园之外都当成景观,当作子孙后代将来的家园。

生态过程之特

生态,不仅仅是生物与生物之间的关系,还有有机物与无机物的关系。生物多样性的形成,其漫长的地质作用所主导的岩土过程、陆地过程、造山过程、气候过程,均影响着古生物过程。

梵净山的地质体是特殊的,发育了地层、岩体以及矿体。山体主要由中元古代地层与新元古代地层组成,其岩层在近海环境中形成,成分为陆源碎屑岩沉积、海洋冰川沉积、海洋火山碎屑岩沉积,其岩性主要为页岩、粉砂岩、砂岩,其次为石灰岩、砾岩以及火山喷发形成的凝灰岩、玄武岩,等等。但山区的地层均已变质,成为了浅变质岩。山外则是古生代形成的地层,也是海洋沉积,但成分为碳酸盐岩沉积,主要岩性为石灰岩、白云岩,它属于南方喀斯特的一部分。梵净山古老的变质岩为南方较新的喀斯特所包围,构成了喀斯特所包围的变质岩孤岛。山体还有少量的岩体与矿体,犹如一锅菜中的一小勺调味的盐。岩体有铁镁质、超铁镁质的基性、超基性岩,硅铝质的中酸性岩;矿体则有锡钨矿、铜砷矿、金矿。这样,山体岩石矿石具有了多样性,与山外单一的碳酸盐岩形成了明显的差别。岩石矿石风化成土壤,供植物成长。岩石矿石的化学元素含量决定了土壤中的元素含量。梵净山土壤中的元素种类多样,含量高,特别是亲生物元素铁等元素的含量高,并构成了元素的营养岛。于是梵净山的岩土也为植物的生长繁盛提供了坚实的养分基础。

梵净山以陆地生态系统为主,非淡水、海岸、海洋生态系统。陆与水的关系主要分为洋陆关系、海陆关系和盆山关系。洋、海、盆为沉积环境,陆或者山为剥蚀环境,后者为前者提供沉积物的物源。当陆或者山转换为盆、海或者洋接受沉积时,沉积层下会存留不整合面。根据不整合面与地层,梵净山是多期形成的,经历了多次的沧海桑田之变。梵净山第一次出现在10亿年前,其标志是位于新元古代地层与中元古代地层之间的大不整合面。大不整合面的意思是指下伏地层的层面与上覆地层层面的交角很大,说明山体的变形很强烈。当时的武陵运动形成江南造山带,原始的梵净山成为江南古陆的一部分,也是世界超大陆罗迪尼亚超大陆的一部分。但那时山体没有生物的存在,只在山脚的海滩上可能见到一些生活在海洋里的藻类生物。第二次出现的梵净山也以不整合面为代表,它位于新元古代地层之中,只是个小的整合面,上、下岩层的层面基本平行,为似不整合面,但其岩性变化大,上覆地层为板岩,其原岩为页岩、粉砂岩,为陆源潮坪沉积,而下伏地层为大理岩,原岩为石灰岩或白云岩,为较深的海洋环境沉积,之间为古风化壳,说明山体的存在出现于新元古代拉伸纪初期,时间约在8.5亿年之前。第二期的梵净山山体也还没有生物的存在,只在山脚的海滩上见到海洋藻类生物。第三期梵净山出现于何时?梵净山外围的最新地层属志留系,形成时间约在4亿年前,因广西运动而使梵净山从海洋中探出头来,此时山体上还没有植物,沿岸已经出现海洋动物。第四期梵净山非常可能出现在晚二叠世,时间在2.5亿年前,此时特提斯洋广泛分布,周边的峨眉山火山大喷发,它就是古陆了,海洋鱼类游在沿海甚至游入河流,植物登上了山体。此后,梵净山所在的陆地,因无证据能够说明它曾沉降成海,它很可能一直位于陆地之上。而贵州的海水完全退出,发生在三叠纪晚期,时间约在2亿年前。可见,现在的梵净山至少先于外围地区0.5亿年成为陆地,其造陆过程获得先机,并为植物及动物早期的繁衍提供了先机。

梵净山成为区域的高峰,可能始于恐龙活跃的侏罗纪,当时的燕山运动在太平洋板块、印度板块、西伯利亚板块的合围挤压之下,中国境内发生了大规模的构造—岩浆活动。梵净山地区的地层形成了向斜、背斜等褶皱,且强烈的变形导致断裂的出现,岩浆的上侵与岩体的形成。幸运的是,梵净山存在隐伏岩体,古老的变质岩基底加上岩体的锲入,山的山根非常坚硬,在大地构造运动中不易发生局部变形;幸运的是,构成梵净山三金顶的地层为新元古代地层,地层呈近水平状展布,像水平放置的书卷一般,十分稳定,不易倒塌;幸运的还有,三条断裂切割了梵净山地层,且同时形成了规模较大的垂直节理,把地层切成了水平放置的方块。这种下有硬底的水平岩层,发育垂直节理之时,最易形成高耸的地貌景观。因而,在燕山运动以及喜马拉雅运动的进程中,在青藏高原、云贵高原、武陵山脉不断隆升的过程中,梵净山地区也不断升高,托起相对不易风化剥蚀的水平岩层,而周围倾斜地层分布的地区则相对快速被风化剥蚀,具备了“底硬、层平、缝陡”直立地貌形成的条件,使梵净山的地势得以保持下来,高出周围千米之上。此外,新金顶、蘑菇石、太子石都由板岩形成,这种岩石本身是较软的、较易风化剥蚀的,只是因为水平地层使之保持了稳定,垂直节理使之保持了外形,是大自然的巧合之作,是极为罕见的自然现象。持续2亿年至今的梵净山造山过程,保持了偶然性,万里挑一。

山有多高,水有多高。山高了,必定高处不胜寒,寒处的水必定成冰。冰多了,就成冰川。云贵高原第四纪的冰期与全球冰期对应,分别为喜鹊沟冰期、坪地冰期、平坝冰期、龙塘沟冰期、惠水冰期和赤土冰期。梵净山的冰川地貌十分发育,山上有冰斗、角峰、刃脊、冰窖、悬谷等,山麓则有冰碛台地等古冰川遗迹,至少有6期冰川作用的记录,其年代下限自老而新分别为172.8万年、96.0万年、65.4万年、39.2万年、23.6万年和13.3万年。对于冰窖如九龙池沉积物的研究还发现,10 000年至8 100年间,落叶阔叶林不太发育,梵净山的气候由温凉变成温暖;8 100年至1 300年,阔叶林发育,经历了由温暖—温暖湿热—温暖—温暖偏凉的气候转变;1 300年至900年左右,发育针叶林与阔叶林的混交林,气候为温暖偏湿凉。可见,梵净山历史上具有多期的冰川作用过程,气候冷暖互变,其造成了生态环境变化频繁,为生存环境与生态景观的变化提供了气候条件。例如,珙桐是65百万年前古近纪的孑遗植物,但它原属热带植物区系的重要成员,可现在珙桐成为亚热带的植物。再如,冷杉起源于晚白垩世,梵净山冷杉起源于65百万年前的古近纪,历经新近纪进入第四纪,现在已为古老的孑遗植物,与铁杉、红毛花楸、野樱、卷叶杜鹃、粉白杜鹃等北温带植物构成冷杉群落,一起和谐地生活在中亚热带的梵净山之中。梵净山水青冈,属山毛榉目植物,其群落并非单优势种,与它共生的物种组成丰富,计有木本植物47科93属178种,具有从热带分布的植物向温带分布的植物过渡、混合,具有古老性、复杂性和多样性,它们有土生土长的,也有移民的,其和谐共处,构成了较为原始的山毛榉林生态系统。

梵净山富有养分的岩土过程、较早的长期陆地过程、罕见的持续造山过程、频繁变化的气候过程,构成了自晚二叠世以来持续地质作用的孤岛,不仅形成了梵净山山形、山势等特殊的地貌单元,也形成了生物过程和生态过程的孤岛,由此决定了梵净山生物多样性的孤岛,造就了中亚热带—中温带的典型生态系统。