东汉时期的人们就认识到了“玉,石之美,有五德。”石之美是客观存在的,五德则是中华传统文化赋予玉石的人文特质。玉石、赏石之类,除了天然美之外,历史赋予的人文特质非常关键。正因如此,玉石、赏石之类的鉴定自古以来就带有强烈的文化色彩,贺兰石亦如此。

贺兰石源起

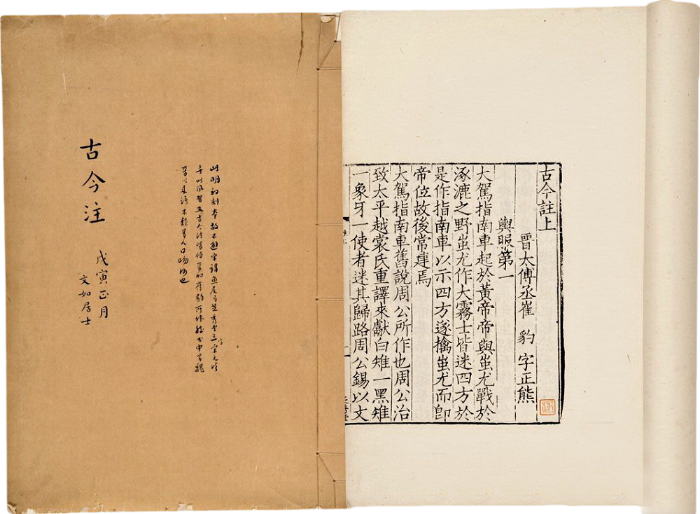

贺兰山古代地处边陲,贺兰石则藏于贺兰山中段烟云缭绕的奇峰之颠,属于无特殊用途的普通板岩,故其时鲜为人知。贺兰石最早何时被用于制砚,并无确切史料记载。流传较广的说法有三:一说附会载于晋人崔豹所撰《古今注》中,秦将军蒙恬奉命率三十万大军北击匈奴,屯垦于宁夏黄河两岸,“以柘木为管,以鹿毛为柱,以羊毛为被”,发明了后人称为“秦笔”“苍毫”的毛笔。有了毛笔,当然应当配套砚台,于是便联系上了贺兰砚。另外一种说法是,贺兰石的利用始于唐代,主要用于制砚,但因宁夏地处塞外,受交通不便等诸多因素影响,未能被世人知晓。第三种说法是,明末清初人吕留良《友砚堂记》中载“见一紫青石砚,两人争出价买之”,说的就是贺兰砚。

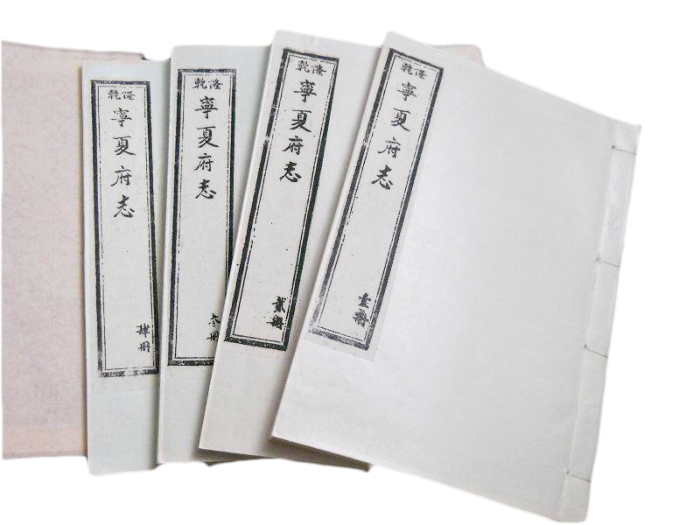

以上几种说法或未见诸记载或语焉不详,难以确信。直到清代,才首次有文献将贺兰石作为地方特产加以著录。清乾隆四十五年(公元1780年)的《宁夏府志·地理山川》记载:“笔架山在贺兰山小滚钟口,三峰矗立,宛如笔架,下出紫石可为砚,俗呼贺兰端。”据此推断,乾隆四十五年之前,贺兰石已被发现并用于制砚。因石质近似端石,故称之贺兰端,后逐渐习称贺兰石。仿照端砚工艺制作的贺兰石砚台,习称贺兰砚。

到了清晚期,贺兰石已得到广泛认知。近代邵元冲在1936年出版的《西北揽胜》中说:“贺兰山附近又产紫石,可为砚。市上有出售者,亦西北名贵产品也。”

1949年后,随着中华人民共和国成立和经济的恢复发展,贺兰石及其制品驰誉海内外,各种介绍、诗文、研究文字广泛见于各类媒体。

然而,贺兰石的源起虽然比较清楚,但其名称“贺兰”一词并不像一般的汉语词汇,其来源、意味始终没有定论。比较常见的说法有两种。

一种说法始于隋唐年间,流传较广。成书于公元813年的唐李吉甫所撰《元和郡县志》载:“贺兰山,在县西九十三里。山有树木青白,望如駮马,北人呼駮为贺兰。”“駮与驳”古时通用。意指贺兰山之名源于贺兰山树色或青或白,远望斑斑驳驳,如毛色斑驳之马,北方人所发驳马的音调使然。此后,经历代讹传,误驳马为骏马,遂有了《辞源》的经典误解:“贺兰山,主峰在宁夏贺兰县境内,山丘多青白草,遥望如骏马。蒙语称骏马为贺兰,故名。”实际上,隋唐年间(581~907年)蒙古族尚未出现,且蒙语“骏马”一词发音与贺兰并无相似之处。

另一种说法是,西晋太康五至八年(284—287年),匈奴一部破多罗部十余万人内迁于乞伏山(今贺兰山北部古名)。破多罗部简称“多兰”,贺兰(或贺赖)是其口语音转。因破多罗部居于此处,故乞伏山又被称为贺赖山、苛蓝山或贺兰山。经过南北朝的民族融和,到了隋初,贺兰山的各种古名称开始逐渐统一,并流传至今。

其实,“贺兰”之意也许并不像考证的那样复杂。所谓“贺兰”,即黑蓝色。宁夏当地方言“黑”“贺”发音不分,“黑”与“贺”通假,故当地误称黑泉湖为“鹤泉湖”。贺兰山高大雄伟,在蓝天的映衬下远望颜色黑蓝,先民们也许自然将之称为黑蓝山,久之转音为贺兰山。以此推论,贺兰石虽有绿彩红刚,但本色黑蓝,实际本应称为黑蓝石。

贺兰石蕴藏及其地质调查历程

自乾隆年间至民国时期,作为一种特殊的工艺性石料,贺兰石用量十分稀少,寻找优质贺兰石的工作,由贺兰石雕刻工匠自发进行,并且于清中晚期和民国时期,先后找到了前后山两处采矿场。前山采矿场因石质欠佳渐渐废弃后,石质优良的后山采矿场却更加兴盛,一直采掘至2015年。后山采矿场位于滚钟口以南的大口子沟沟头,海拔2 600多米,相对高程超过1 300米,矿层上覆20~80米厚的岩层,山高路险,采掘、运输完全依靠人工,极为困难,与唐代诗人李贺“端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云”所描述的端石采掘的情景非常相似。有两条山道可达采矿场。一条由滚钟口南侧的大口子沟进入,前半程位于山沟树木转石之间,崎岖难行,遇山洪即毁,后半程隐现于山坡林木之中,狭窄陡峻,行走艰难,全程直线距离约12千米;另一条自滚钟口进入,翻越小白塔山坡,再沿大水沟转折攀爬,直线距离约13千米,行走更为困难。因路途艰难和野生岩羊保护之需要,此条路线早已废弃并禁止通行。

1975年之前,贺兰石的调查完全处于一种无序状态,没有任何专业人员对贺兰石做过地质调查,贺兰石资源赋存状况一直不明。

自1975年起,宁夏回族自治区地质局在贺兰山地区从事区调工作时,于贺兰山黄旗口冰沟建立了长城系黄旗口群地质剖面,并对该群底部的贺兰石进行研究。1982年,《宁夏回族自治区区域地质志》进一步确定:“该群下部的泥质、粉砂质、砂质板岩(贺兰石),颜色斑杂,局部地段(如小口子一带)质地细腻,是制作工艺美术品的良好材料。”

为保护开发好贺兰石这一宝贵的独特资源,2008年宁夏矿业开发公司在小口子旅游区西4.5千米处,进行了砚用贺兰石资源地质普查工作,提交了《宁夏银川市小口子砚用贺兰石资源地质普查报告》,获得资源量131 102立方米。2011年,又对宁夏金石工艺公司贺兰石采矿权范围及外围400米范围内开展了地质普查工作,全面调查了解贺兰石资源赋矿地层分布、构造破坏程度,重点调查了解贺兰石矿层的形态、规模、产状和质量特征,提交了《宁夏贺兰石资源调查评价报告》。

进一步的分析显示,贺兰石资源量虽有一定规模,但真正能够称为优质资源的不足50%,约17万立方米,50万吨,加之实际可采出利用的不足70%,实际可利用的优质贺兰石资源量仅仅约35万吨。

贺兰石工艺传承

石之灵魂,在于其承载的石文化。石文化之灵魂,则在于文化的传承与不断创造。贺兰石之所以地处偏远而源远流长,就在于其文化传承有序。

清末之前,因缺乏史料记载,贺兰石的传承已为历史烟云淹没。从清末至民国,宁夏地方政府在银川开办了制砚厂,从事贺兰砚雕刻的艺人逐渐增多,其中闫万庆、闫万年兄弟师从继父张云亭,将贺兰砚雕刻技艺发扬光大并传至后代,逐渐形成了具有代表性的贺兰砚雕刻工艺流派——“闫家砚”。

“闫家砚”创始人张云亭祖籍湖北省,擅长雕刻制砚,清光绪年间当兵,后随宁夏知府湖南人谢威凤至宁夏落户,其师从不详,与闫氏遗孀闫吴氏结亲后,将技艺悉数传与了“闫家砚”第二代传人闫万庆、闫万年兄弟。由于技艺精湛, 闫氏兄弟雕刻的闫家砚在古城银川颇有名气。

张云亭、闫万年去世后,闫万庆将技艺传与其子闫子江、闫子洋和闫子海三兄弟。中华人民共和国成立后,闫氏技艺得到了发扬光大。1960年至1963年,闫子江、闫子洋受宁夏政府委派,参加了北京人民大会堂宁夏厅的建设工作。1979年,闫子江当选为中国工艺美术协会理事,并作为全国82位有特殊贡献的工艺美术家,被收录在1984年出版的《当代中国工艺美术》一书中。

除了家传,“闫家砚”第三代传承人将闫家石雕技艺进行了广泛传授,培养了一批雕刻人才。闫子江所带徒弟中,闫森林、陈梅荣、施克俭成为第一批工艺美术师;闫子洋所带徒弟中石飚、王文华、王屹也陆续成为工艺美术师。至此,“闫家砚”制作技艺传承到第四代,形成了以闫氏家传为主的一批传承群体。

“闫家砚”作为一门承载着悠久历史的传统石刻技艺,为贺兰砚雕刻艺术积累了丰富的技术和经验,受到各级政府的高度重视。2008年,贺兰砚制作技艺进入银川市第一批市级非物质文化遗产项目名录;2009年,进入第二批宁夏回族自治区级非物质文化遗产项目名录;2011年,经国务院批准,被列入第三批国家级非物质文化遗产项目名录; 2012年12月,“闫家砚”第四代传承人闫森林被命名为第四批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。

除闫家以外,宁夏本地及外省还有一大批雕刻师在宁夏从事贺兰石雕刻工艺。这些雕刻师,有的师从闫家砚传人,有的师从歙砚、端砚雕刻大师,技艺各有所长。经过多年发展,目前宁夏从事贺兰石雕刻工艺的约有300多人,其中各级工艺美术大师20多人。

石不能言最可人

贺兰石正是如此,两百多年来,承载的宁夏独特文化,大致演化为三大类。

一类是原石自身呈现的天然图案,经过人类的形象思维升华后所反映的文化元素。贺兰石的基色、俏色和补色,常幻化出一些似是而非的具有文化元素的图案,或似汉字书法、外文字母,或似亭台楼阁、山石树木,或似天外飞仙、神话人物,或似抽象画作、田园风光,或似仕女剪影、花鸟鱼虫等,不一而足。这类元素,妙在似与不似之间,常常是仁者见仁、智者见智,赏石爱石之人硬是将天然之石赋予了文化灵魂。

另一类是设计师、雕刻师通过雕刻技艺,或雕或镂,或去或留,重塑形态,调整三种颜色的分布与组合,而赋予原石的文化元素。这类作品,就所载文化而言,大致包括以下几种。一种是传统文化类,主要表现为历史故事、传说、神话等,比较常见的内容有嫦娥奔月、贵妃醉酒、太白邀月、苏武牧羊、黛玉葬花、宝钗扑蝶,以及广陵遗响、松下烂柯、高山流水、二龙戏珠等;另一种是鱼虫花鸟类,主要是借助鱼虫花鸟名称的谐音,表示美好的祝愿,比较常见的内容有喜(鹊)上眉(梅)梢、五福(蝠)临门、松鹤延年、锦(锦鸡)上添花(牡丹)、连(莲)年有余(鱼)、花好月圆、自然和谐(河蟹)、梅兰竹菊等;第三种是现代文化,主要表现红色经典、民族风情、行业雄风、自然风光等,比较常见的内容有英雄风采、地质雄风、山水田园、科技之光等;第四种是综合类文化,主要表现设计师、定制人以及大师的所思所想和创造力,内容比较丰富多样,如1997年祝贺香港回归的贺礼《牧归》,1999年祝贺澳门回归的贺礼《九阳启泰凤归图》,等等。

第三类是文人墨客通过诗词歌赋、书法艺术、影视作品赋予贺兰石的文化元素。

最早吟咏贺兰石的诗文,是清光绪年间宁夏知府赵惟熙所作《研山斋》:“贺兰富研材,堆砌成小山。夙有临池兴,薄书傥余间。”

最著名的诗文,是原国家副主席董必武1963年12月来宁时高度评价贺兰砚的七绝:“色如端石微深紫,纹似金星细入肌;配在文房成四宝,磨而不磷性相宜。”

数量最多的诗文,是书法家启功先生1979年所作的两首七绝。其一:“中华民族交融久,万里舆图一版收;砚是贺兰山上石,班超有笔莫轻投。”其二:“千辛采得高山石,众智成为巧匠心;寄语临池挥笔客,要知一砚重兼金。”

智者乐水,仁者乐山,寿者乐石。作为宁夏五宝之一的贺兰石,承载着宁夏人民的祝福与深情,必将绽放出更加光辉的异彩。

石不能言最可人!之所以如此,是因为千姿百态的赏石承载着厚重的文化。世界绚烂多彩,人类文化异彩纷呈、包罗万象,加之于赏石这个载体之上,赏石就有了文化这个活的灵魂。