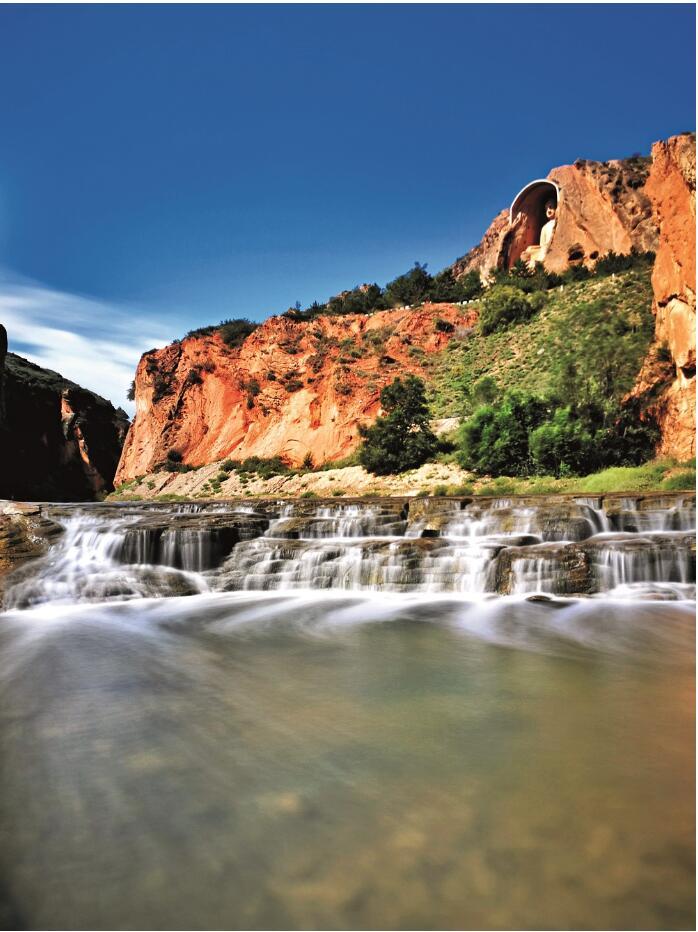

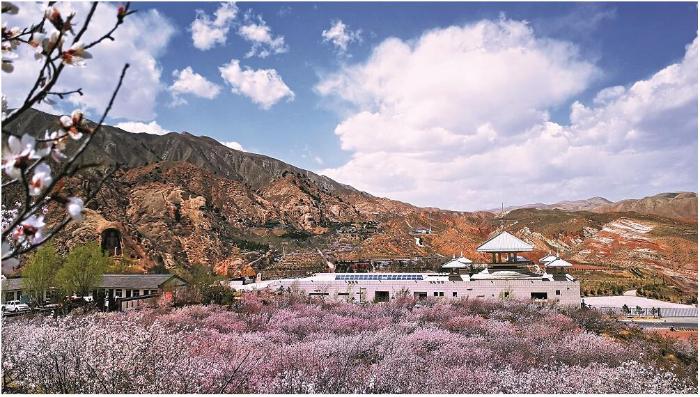

六盘山,古代盘道六重始达山顶,故名六盘山。广义六盘山脉地跨陕甘宁三省区,南起陕西省宝鸡市,隔渭河与秦岭遥遥相对,跨甘肃省陇县、华亭县,进入宁夏境内,最北至海原县境内。山分两列,南北走向,是陕北黄土高原和陇西黄土高原的界山,渭河与泾河的分水岭。既是关中平原的天然屏障,又是北方重要的分水岭,黄河水系的泾河、清水河、葫芦河均发源于此。狭义六盘山位于宁夏境内。六盘山历来就有“山高太华三千丈,险居秦关二百重”之誉,在长期内外营力作用下,形成了强烈切割的中山地貌,潭、瀑、泉、涧、溪等交错呈现。

深情仰望一座山

山是六盘山,清末才有了这个名字。

这之前,人们习惯上叫她陇山。但凡历史册页里遇见陇山二字,均指横亘在宁夏南部的六盘山,也是甘宁两个省区的界山。

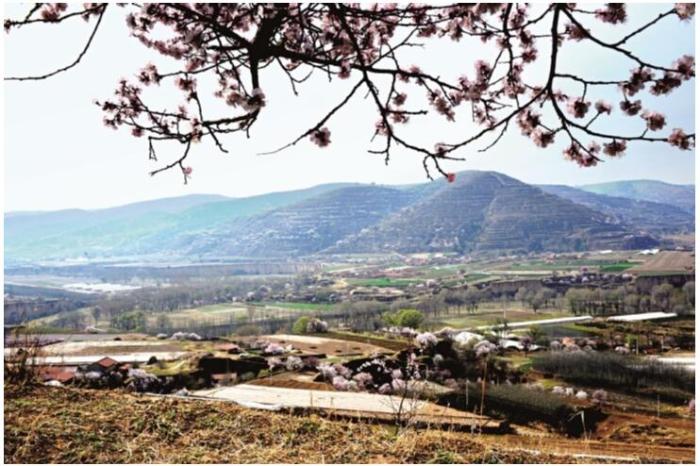

沿银平公路向南,出固原市区,过蒙元时期的安西王府旧址,就进入六盘山最柔软的地段。山体由舒缓变得高耸、直立,汽车只能沿着瓦亭河谷一路蜿蜒。早霜光顾之后,野草淡黄,树叶泛红,阳光照彻着河水,在清晨里闪闪发光。将视线抬高一寸,浓雾游弋在山的曲线里。河谷幽静,草野空茫,牛羊信徒一般匍匐在寂静的坡地上。蓝天、白雾、红叶、黄草、乌青的河水……色彩和光照折射出明晰的线条,犹如悬挂在墙体上的油画。偶尔可见红砖蓝瓦的农家小院,袅袅炊烟,缓慢扩散。除了往来的汽车、正在钻出隧道的列车以及沿着山体盘旋的高压线,几乎看不见后现代文明的迹象。这座介于农耕文明和草原文明之间的界山,历史上曾经有过众多民族在此上演他们的辉煌,譬如:蚩尤、犬戎、义渠、匈奴、鲜卑、突厥、党项、蒙古、鞑靼、回族等,致使生活在这座山里的人们形成了包容、大度、柔韧、率真的人文禀赋。地理学上她为黄土高原西界,气候意义上属中温带半湿润向半干旱过渡带;水利学上又是泾河与渭河的分水岭;植物学上,我仅仅知道是中国箭竹最北端的生长地,也就是说,翻过六盘山,中国北部从此无箭竹。

隧道没有贯通之前,312国道在山间穿梭,沿着盘山道而上,仿佛爬行的蜗牛——缓慢、吃力、气喘吁吁,遇到雪天,更是不敢想象其间的危险。尽管道路逶迤,但攀爬的同时,也是领略山河壮美的一次享受。享受这个词,被不同的个体在不同的场合或地域无休止地运用,甚至有些泛滥,但对于翻越六盘山,我实在穷尽了所有语言来形容她的存在。天地有大美,在每一个过往人的眼里,美的概念被无限延伸,不同的目光,对美的理解自然是不同的。如若我非这座山的子民,且三番五次地与这座山逢唔,也绝不会用享受这个词,免得赞誉失去了本真。

秋天的阳光一如既往高悬在幽蓝里,光芒似乎从洪荒年代出发,带着远古的色彩,温暖着这座山里的每一根草,每一棵树,每一朵花,每一座村庄,每一只奔跑的动物,每一个来了又去了的身影。并没有因为人类无休止的经济活动影响了谁,错过了谁,整个大地在早上的光照里均匀呼吸,平等吸吮草木、河流和人的气息。我确信,国土面积上这样幽静的地域,六盘山不是唯一。此时,比我身体更远的远方,也许有,但我不想在铁鸟或动车的速度里去叨扰它们的宁静,只想坐在盘山而上的某一个拐弯处,独自享受这难得的幽静。如果不是因了这座山的特殊位置——中原王朝与北方少数民族政权的拉锯,一些善于过隐居生活的古人早会将这里作为首选。他们有无限大的可能给我们预留一份胜过桃花源的理想之地。譬如,我眼前的这个叫马西坡的村落,婴儿一般依偎在六盘山的怀里:野草绵密、溪水潺潺、树木遮蔽、野蜂飞舞,如果不是漫漶的炊烟和偶尔的几声狗吠,你不会发现有人的足迹往来于此,即便有,也不影响那些喜好流浪的身影,给自己安放一块精神的打坐之地。

山是古老的,只是人为给界定了一个新名字;树木和野草也是旧有的,没有因人迹抵达而改变了质地;河流一直沿着最初的方向流淌和吟唱;还有庄稼,总是用春华秋实丰富着我们的肌肤。风让草青了又黄,周而复始;月光站在山顶,把光亮给了轮回的黑夜。沿着山的轮廓盘旋而上的缭绕烟尘,自从被一双粗糙的大手点燃,从未歇息,坚守在牛羊回家的黄昏,与一双筷子和一个白瓷蓝边的碗一同走进暮霭。

一切都是安静的。只有奔跑的汽车和嘶鸣的火车穿透了时间和岩石。坐在现代文明的厢体里,沿着时间逆流而上,找寻远方,并与远古对话,我们不得不感谢科技的强大。我们在回忆农耕文明闲适的同时,总在抵触甚至谩骂工业文明的喧嚣、污染、毁坏、践踏……而如果没有工业文明的延续,横亘在我眼前的这座山,至少需要一天或者更长的时间去登顶。

六盘山精神之魂

我从未怀疑她的精神高度,在众多山水单元里,她既是绿色的,也是红色的。

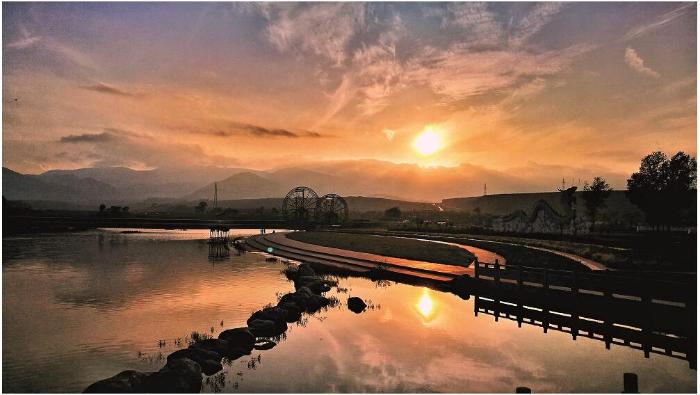

我曾无数次站在高高的平台上,俯瞰过苍茫的西海固大地。从母体里淌出的河水,蜿蜒、曲折在草丛、树木和沟壑之间,留下一个个丰盈的村庄;也以一个晚辈的身份数点从这里经过的人们,在历史的经纬点上一闪即逝,只留下用来吟诵的文字。

山顶上的长征纪念碑、纪念馆被中国红包裹;六根顶天立地的功勋柱,承接着来自天体的光辉;秋风里挥舞的红旗,似乎在召唤着70年前那一队衣服褴褛的人,或者在目送他们走向遥远的天地,实现自己的理想和信念。广场上,来自四面八方的人群,用不同的语言抒发着各自的情感和对这座山的敬畏。原本是一座普通的山,因为一首诗、一件事、一个人或者一篇文字,吸引了更多的目光和脚步前来攀爬、瞻仰、凭吊、体验、回味……鸟雀静卧在树梢午休,音响里飘出的红歌音符,在它们的耳语里,已成为惯常。

天很蓝,似乎多年以前;云很淡,仿佛触手可及。《清平乐·六盘山》是毛泽东同志于1935年创作的一首词:

天高云淡,

望断南飞雁。

不到长城非好汉,

屈指行程二万。

六盘山上高峰,

红旗漫卷西风。

今日长缨在手,

何时缚住苍龙?

每一个抵达六盘山的旅人,也许都是沿着这首词的脉络,并在词的格律里找寻不同的意境和审美。六盘山还真是一个适合吟诗作赋的山脉:阳春的黛色,盛夏的绿波,深秋的斑斓,寒冬的白雪……四时之景不同,路过的人就有了不同感叹。在这里,感叹的不仅仅是一代伟人的磅礴大气。如果沿着时间逆流而上,晚清谭嗣同的《六盘山转晌谣》,转响在岁月里的孤独和苦难,每一次触目,总会想起这个铮铮铁汉沉寂在青史里的身影。明朝曾任三边总制的马文升在《秦陇道中》曾留下了“雁声叫日迷寒渚,枫叶经霜带醉色。”将初秋的六盘山,红叶满地,层林尽染表现得淋漓尽致。历史推演到金,六盘山下,烽燧连天,狼烟四起,但文人们总会在战争的间隙植入一段柔软的广告:“霜清玉塞,云飞陇首,风落江皋。”这个叫完颜璹的金国才子,一曲《朝中措》,让六盘山从此飞向胡天。读遍宋词,唯有万俟咏《忆少年·陇首山》里的“上陇首、凝眸天四阔。更一声、寒雁凄切。征书待寄远,有知心明月。”让人心生悲切,长夜难眠。在大唐如海的诗歌里,有陇地生活经历的杜甫,最有资格描写这座山。“渭水逶迤白日净,陇山萧瑟秋云高。”仅此一句,足以印证天高云淡六盘山的豪壮。

当然了,为这座山留下诗句的不仅仅是他们,还有班彪、王维、王昌龄、岑参、林则徐等人,他们或途经、或驻足,用文学的语言为这座山植入了深厚的文化根基。

身为六盘山的子民,常常在夜深人静的冬天,窗外是飞舞的雪花,我会抱着一本泛黄的册页,围着炉火,温一杯本地的糜子酒,在飘散的酒香里感悟古人对一座山的抒怀。

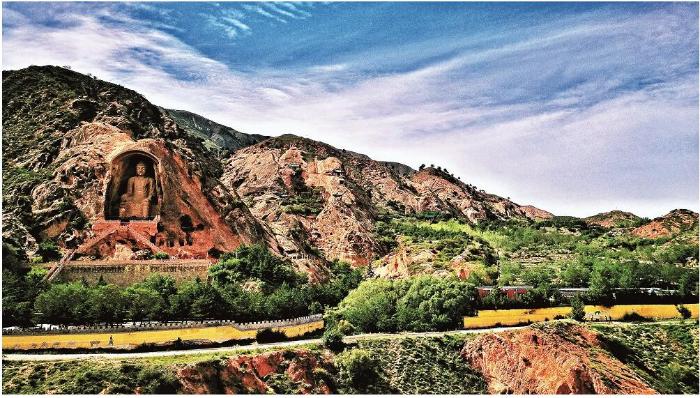

一座山的位置决定了它的历史高度,六盘山亦是如此。地处丝绸之路东段北道上的军事要地和交通咽喉,也是东西方文化交融的十字路口,历代帝王的目光从未远离对这座山的经营。秦昭襄王“筑长城以拒胡”,秦始皇祭拜朝那湫,汉武帝设置安定郡,唐太宗观“马政”,宋夏对峙好水川,成吉思汗陨落六盘山,忽必烈敕封安西王,明王朝设置总制府……战争切割着王朝更迭,山水又焊接着文化流脉。一座山,目睹过英雄的荣誉,也聆听过文人柔软的吟唱。我们追寻先人的足迹,延续文明的火焰,并用文字缝补旧年的伤痕。

六盘山地质之维

地质构造意义上的六盘山,是在燕山运动和喜马拉雅造山运动中,形成的我国为数不多的南北走向的褶皱山脉,地理位置上处于华北台地与祁连山脉的过渡带。这里被往来的人冠以诸多的名称:“黄土高原上的水塔”“高原绿岛”“塞北九寨”,等等。然而在我的视线之内,她是西海固大地上的众山之父,众水之母。月亮山、云雾山、南华山、须弥山……儿女一般簇拥在她的周围,毕恭毕敬地聆听着慈父的谆谆教诲,一千年、一万年不离不弃;清水河、葫芦河、渝河、茹河、泾河等大小不等的河流,穿透岩石,点滴汇集,执著地浸润过这块土地之后,壮阔了黄河的气势。

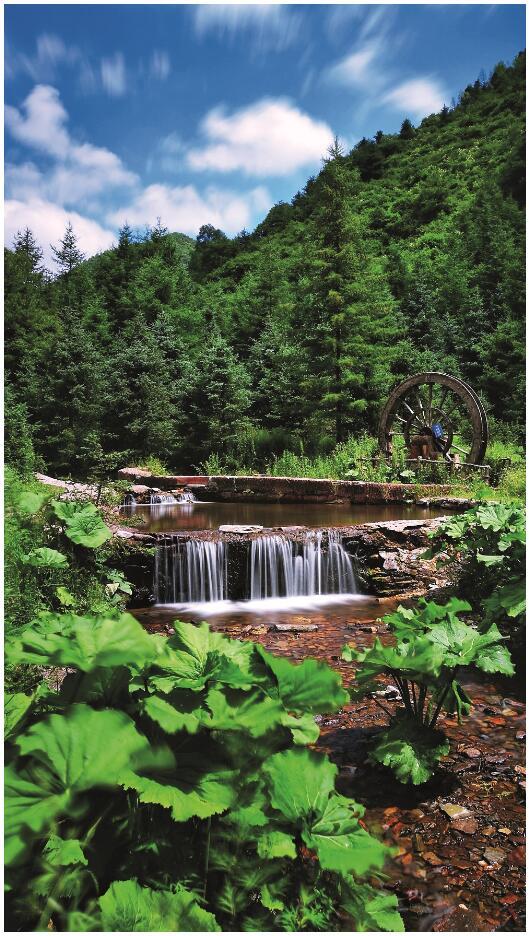

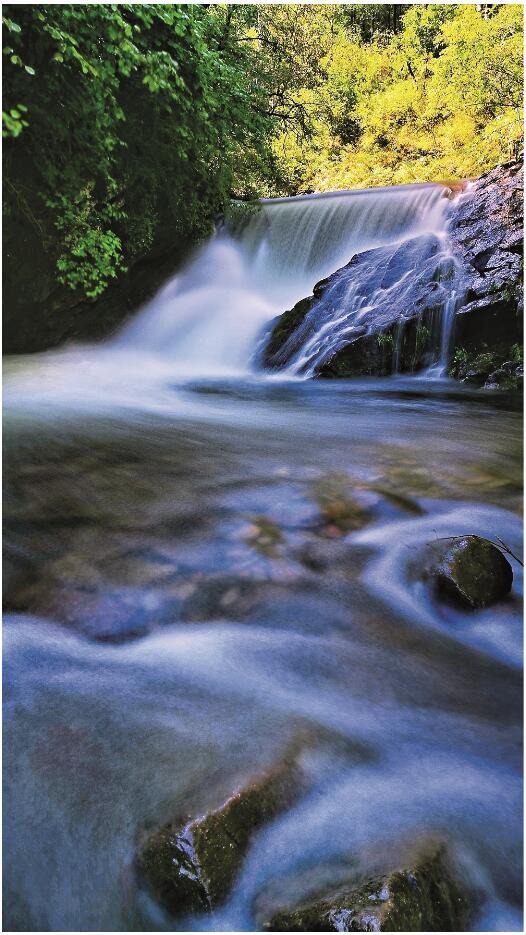

沿着泾河河谷一路上溯,强烈的光线被浓密的树叶遮蔽,凉爽和温润游走在肌肤之上。云杉、冷杉、落叶松、圆柏、白桦、红桦、山杨木……密匝在河水两岸,有如虔诚的教徒,信守着承诺。河水出深山,穿过乱石,穿过树身,将澄澈和清明带向遥远的渭河,从而就有了泾渭分明,有了泾清渭浊。关于泾清渭浊,这里需要几笔旁注。《诗经·谷风》里有“泾以渭浊,湜湜其沚”,正是对当时泾渭水质的描述;《汉书·沟洫志》“泾水一石,其泥数斗”记录了汉时的泾河;成书于南北朝的《梁书》直接用了“清泾浊渭”。可见自《诗经》时代开始,泾渭清浊就引起了关注,历代学者诠释它,文人们描摹它,沿袭了数千年,依旧无法给这两条河孰清孰浊下一个定论。争论延续至乾隆时期,这个比较好学的帝王在批阅典籍时,对泾渭清浊问题提出了大胆质疑,于是派西大臣水利学士胡纪谟考证泾水清浊。胡纪谟在他的《泾水真源记》里写到“无数泉飞大小珠,老龙潭底储冰壶,汪洋千里无尘滓,不到高陵不受污。”此后,泾清渭浊才有了定论。我曾在泾河源头的老龙潭博物馆里见到这本《泾水真源记》,隔着白炽灯光,玻璃下的字迹,仿佛泾河水一般清晰。

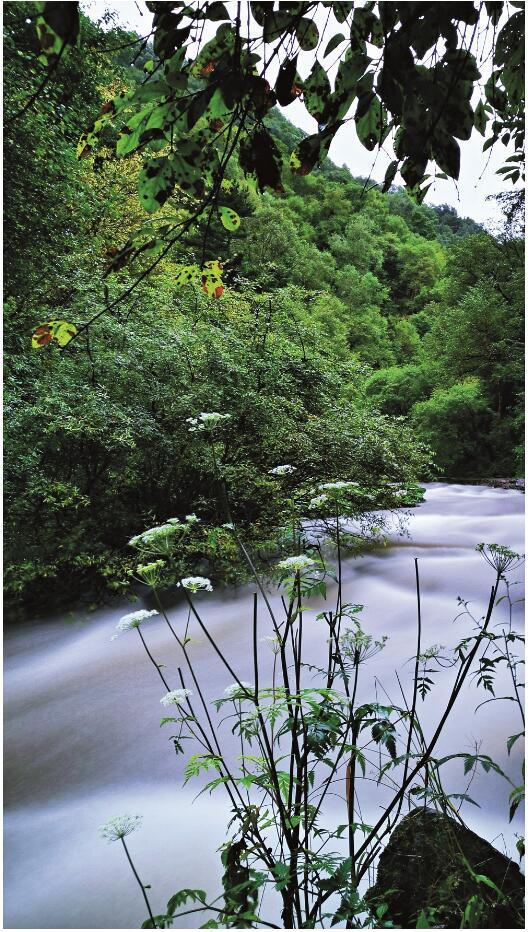

深入腹地的路在岩石、水流、杂草和树木之间蜿蜒。看不见水的姿态,唯有声音在耳畔回旋。时而吼声如雷,如虎啸;时而清脆委婉,似鸟鸣。看不见阳光,鸟雀乱飞,偶尔看见豹子在舔水,跟着野猪的足迹,你会发现腐烂了的野草莓。如果没有了流水声,森林的宁静,和柔情深处的爱恋一样,风月无边。驻了足,细听,可听见树木之间呢喃的声音。那是山体在自语,委托树木代言。行走在白桦林里,执意要辨清是梦境还是现实,只好用一支钢笔书写几行文字,文字在树皮上摇曳,一首诗长在一棵树的梦里,梦在延续,行走的脚步无法停留。田园时代的风光,只在影视镜头里见过,现实版的恬静和更多的神奇,就隐藏在这座山的深处,只是我们的目光或者脚步被懒惰束缚。其实,作为一个喜欢行走的人,我是不愿意涉足那些人迹尚未到达的地域的。一旦有了人迹,就有了喧嚣、破坏和污染,有了更多的欲说不能。

坐在落满树叶的草地上,婆娑在身体上的光线,似乎被撕成了碎片。一抬手,就能够着野果,放进嘴里,不必害怕有毒,先人为我们的生命已经尝过了上千年。一条虹鳟鱼,拇指长,卷缩在石头缝里,任凭流水划过,静静地,不肯远去。我不知道它在这里生长了多少年,但每年15克左右的生长速度,可想它的珍贵。

脚在林海间行走,参照物只有毗邻的树。恍惚之间,太阳已被下沉的夜色收敛,世界一片寂静,只剩下呼吸,对话大地。

六盘山自然之境

行至水穷处,路已经不给脚提供任何舒适,微弱的灯光牵引着我,只好坐在伊斯玛尔的土坯房子里喝茶。伊斯玛尔是他的经名,生下来就与这座山不离不弃。高中毕业,便接替了父亲,在这里守护林木。孤独单调的生活,并没有影响他健谈的性格。他不停地说着六盘山,山里跑的马鹿、黄羊、猞猁、林麝……草地里长的当归、秦艽、柴胡、茵陈、七叶一枝花……“前些年,金钱豹不见了,这几年又回来了。晚上常常会听见狼嚎的声音。唉,这些年生态恢复得快,雨水多,河里的鱼多得无数。”伊斯玛尔的话仿佛彻夜流淌的泾河水,绵延不绝,使我劳累了一天的身心暂时有了轻松和愉快。

“六盘山是西北地区野生动物资源非常丰富的区域,有脊椎动物24目62科215种,爬行类4种;鸟类隶属15目36科158种;哺乳类隶属6目17科41种;保护区有高等植物113科382属800多种……”伊斯玛尔如同背课文一般,给我讲述着这座山里的动植物,我不敢相信一个看上去非常邋遢的人,对这座山竟然这样熟知,专业术语和精准的数字,令我五体投地。我不是地理学者或者动植物学的研究者,只是出于对这座山的爱恋,曾周而复始地走进她的腹地,探求其间的秘密,以充实喜好文字的内心。我所有的行走和记录只是一种兴趣,也许还涵盖着让更多的人了解、感知这座山的成分,但我拒绝用怜悯和同情的语言,乞求远方那些陌生的目光。

灯光昏暗,但绝不影响伊斯玛尔的天才讲述。从成吉思汗屯兵凉殿峡、魏征梦斩泾河龙王、柳毅传书洞庭湖,到济公成仙岩龄寺以及回族著名的民间传说曼苏尔。他像一个说书的艺人,绘声绘色地讲述着发生在这座山里的历史事件和民间传说。事实上,这些有证可考和无据可查的故事,我不止一次听说。传说总是形而上的,是凄美的,又是圆满的。但这些不受任何物欲左右的传说,在传承人的字里行间完全是不朽的经典。

时间在伊斯玛尔的讲述中走向它的中央,我也在他的话语里开始打盹。黑魆魆的夜色笼罩着这座山的轮廓,我以为在这样的色彩里能听见饥饿的动物们呼喊温饱的声音,但只听到了风过林的涛声。头顶之上,一望无际的星河,飘渺在神秘和悠远里,仿佛此时无数高低不等、粗细不均的树木。

在六盘山,在泾河源头,我听见自己的灵魂与水、与树木、与青了又黄了的野草对话,但我无法听清每一次对话内容。我知道我的人生走不出这座山的视线。一双眼睛盯着我的后背,在对我描述她的每一个夜晚。

太阳照彻水面的时候,我离开了伊斯玛尔和他守护的这片草木。