编者按

这是作者发表的有关“化学地球”系列科普文章之二,第一篇“地球化学元素图谱与衣食住行”发表在本刊2016年第3期。该文发表后,被大量转载,引发广泛关注,其中一些热心读者在对文中有关化学元素起源的探讨中,关于原子序数大于铁的元素形成等问题,提出了很好的建议;他们还指出2017年人类第一次观测到中子星合并产生引力波事件,进一步证实了原子序数大于铁的元素是通过中子捕获形成的。因此,作者在此篇中补充了这部分内容,对化学元素形成过程的三个阶段进行了很好的介绍。尽管地球基因(或称地球化学基因,亦称地球化学DNA)的概念提出已经有近20年的历史,但人们对地球微观的认识还相当有限,只有像绘制人类基因图谱一样,绘制出地球化学基因图谱,才能逐步解开地球系统的岩石圈、土壤圈、水圈、生物圈和大气圈相互作用的密码。2016年,联合国教科文组织全球尺度地球化学国际研究中心发起了“化学地球”大科学计划,联合67个国家和4个国际组织,共同绘制地球化学图谱,相信后续有关“绘制地球基因图谱”等系列内容的探讨与解读,将会给读者带来惊喜。

地球由92种化学元素组成。地球上所有生命和非生命,如矿产、能源、土地、水、大气、生物等自然资源都是由这92种化学元素组成的。地球曾经和现在发生的一切自然和人为事件都可以找到化学元素及其同位素的独特记录和指示,就像每种生物都有唯一的基因编码一样,因此,我们把化学元素称为地球的基因。本文将带您一起走进地球基因的世界。

化学元素的起源

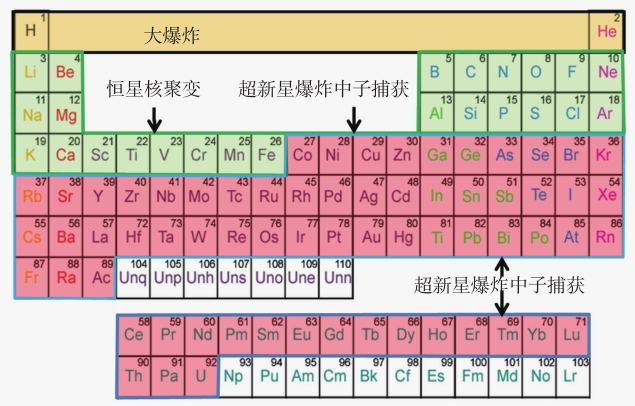

自门捷列夫1865年发现元素周期表以来,目前已被发现的化学元素有118种,其中地球上有92种,其余26种为人工合成。那么,地球上的这些化学元素是哪里来的?据有关文献资料,地球上化学元素的形成经历了宇宙大爆炸、恒星核聚变和中子捕获3个阶段。

第一阶段:第1秒~30万年,大爆炸核聚变形成氢和氦。宇宙形成于138亿年前的大爆炸,这一理论已被普遍接受。宇宙最初由一个致密灼热奇点于138亿年前发生大爆炸,第一秒内形成了夸克及其他粒子,夸克形成质子和中子,此时的宇宙是一锅粒子汤。大爆炸10秒后,温度降到约30亿摄氏度,质子和中子开始结合形成氢、氦类稳定原子核。此时温度还是太高,质子和电子还无法结合形成中性原子,宇宙呈等离子体状态,这段时间大约持续了30万年。此后,宇宙温度继续降低,质子和电子开始结合形成大部分氢和少量氦,宇宙的绝大部分物质是由氢和氦组成的。

第二阶段:131亿年开始,恒星核聚变形成原子序数小于铁(26)的元素。在20世纪40年代,物理学家弗雷德·霍伊尔提出元素是通过核聚变产生的,他计算出这个过程只可能发生在极度高压与数百万摄氏度的高温下,而在我们的宇宙中这样的条件只存在于一个地方,那就是恒星内部。他计算出太阳有足够的温度来聚变出碳、氮和氧,3个氦核融合成1个碳核,碳核再加1个氦核生成氧核,这种核聚变反应持续进行,一直到铁原子的形成。铁核作为结合能最高的原子核,是聚变释放能量和裂变释放能量的分界线,聚变反应到铁也就停止了,但是比铁重的原子如铜、金和铀呢?这就要进入到超新星爆炸阶段才能形成这些元素。

第三阶段:超新星爆炸形成中子星,原子核捕获中子形成原子序数比铁更大的元素,一直到92号元素铀。大质量恒星,大于8倍(坍缩的内核质量1.44~5倍)太阳质量的恒星燃料耗尽,快速坍缩,发生剧烈爆炸,称为超新星爆炸。超新星爆炸温度极高,质子和电子融合形成中子(形成中子星),中子被原子核捕获形成原子序数比铁更大的元素,一直到92号元素铀。在太阳形成之前的90亿年里,也就是46亿年前,元素周期表中所有元素就都已形成了。我们今天的太阳系是继承了前两代超新星爆炸的产物。

2017年10月16日,LIGO执行主任大卫·莱兹(David Reitze)宣布,LIGO和VIRGO于2017年8月17日首次发现了新型引力波事件。它由两个质量分别为1.15和1.6个太阳质量的双中子星合并所产生。这次中子星合并形成了300倍于地球质量的黄金,撒向太空。到此为止,化学元素都已形成,但这些化学元素最后是怎么聚集到地球上的呢?

地球上化学元素的来源

地球上的化学元素来源于46亿年前太阳系形成过程中捕获的喷洒在太空中的92种化学元素。46亿年前,一颗超新星在银河系爆炸,而一颗新的恒星太阳从爆炸废墟中诞生。目前发现,地球最古老的片麻岩锆石铀-铅测年获得的年龄为43亿~44亿年,月球岩石和陨石年龄也一致显示是45.6亿年。因此,推测太阳系形成于大约46亿年前。超新星爆炸形成的星云状尘埃和许多元素构成的气团在引力作用下向中心聚集形成幼体,幼体在漫长的岁月中吞噬旅途中所遇到的超行星爆炸物质残体,体积不断增大,质量不断增加,终于吸引住了一个体积较大的固态物质,这样就形成了行星和卫星系统。由于太阳的引力作用,靠内的四个行星(水星、金星、地球和火星)质量较大,由固态岩石构成,而靠外的几个行星(木星、土星、天王星和海王星)则较轻,更多呈气态。

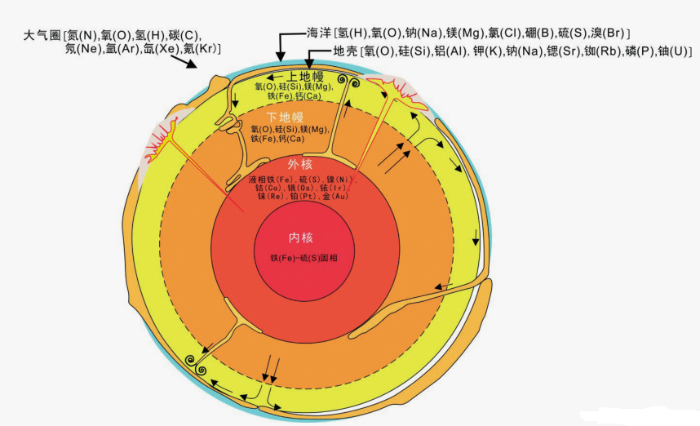

地球形成的早期,在其未固结之前还处于熔融的状态,由于重力作用,元素不断分异,最重的元素沉入核心,而较轻的元素则构成外层,导致各垂向圈层富集的元素各不相同。地核富集铁(Fe)、硫(S)、镍(Ni)、钴(Co)、锇(Os)、铱(Ir)、铼(Re)、铂(Pt)和 金(Au)等元素;地幔富集氧(O)、硅(Si)、镁(Mg)、铁(Fe)和钙(Ca)等元素;地壳富集氧(O)、硅(Si)、铝(Al)、钾(K)、钠(Na)、锶(Sr)、铷(Rb)、磷(P)和铀(U)等元素,水圈富集氢(H)、氧(O)、钠(Na)、镁(Mg)、氯(Cl)、硼(B)、硫(S)和溴(Br)等元素;大气圈富集氮(N)、氧(O)、氢(H)、碳(C)、氖(Ne)、氩(Ar)、氙(Xe)和氪(Kr)等元素。地球由地核、地幔、地壳以及水圈和大气圈组成,其中地核、地壳和地幔构成了固体地球,地核、地幔和地壳分别约占地球质量的67.2%, 32.4% 和0.4%,而大气圈和水圈所占的地球质量不足0.03%,因此地球的化学组成实际上取决于固体地球的化学组成。整个地球元素含量:铁(Fe)占32.1%,氧(O)占30.1%,硅(Si)占15.1%,镁(Mg)占13.9%,硫(S)占2.9%,镍(Ni)占1.8%,钙(Ca)占1.5%及铝(Al)占1.4%。其中地壳中元素含量:氧(O)占46.6%,硅(Si)占27.7%,铝(Al)占8.1%,铁(Fe)占5.0%,钙(Ca)占3.6%,钠(Na)占2.8%、钾(K)占2.6%,镁(Mg)占2.1%,钛(Ti)占0.6%,氢(H)占0.14%,其他占0.8%。

地球化学基因

生命与健康的地球化学基因

孕育生命的所有化学元素都已在46亿年前形成。宇宙最初只有氢和氦,氢占76%,氦占24%。现今的宇宙,氢占74%,氦占24%,其他元素占2%,这说明有2%的氢转化为了氦。据科学家计算,现在的宇宙若要形成,就要求氢以准确而较为稳定的方式,并以千分之七的质量转化为能量的比例,转化为氦。若比例为千分之六,那么就不可能发生转化,宇宙就只会由氢组成;若为千分之八的比例,结合就会不间断地发生,氢早已消耗殆尽,而如果没有了氢,即使通过系列转化出了氧,也不会有氢氧结合形成水(H2O)。没有了水,也就不会有生命。因此,生命的诞生是宇宙化学元素精确演化的结果,而化学元素则是地球的基因,亦为生物的原始基因。

地球上最早的生命可以追溯到35亿~38亿年前,细胞的最初元素是碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)和硫(S),但随着生命的演化,地球上所有化学元素都参与其中。1968年,英国科学家Hamilton Smith通过2 000余份人体血液样本分析发现,人体血液中元素含量与地壳克拉克值具有惊人的一致性。如果你的体重为70千克,大约会有7×1027个原子组成,包括氧(O)(45.5千克,占65%);碳(C)(12.6千克,占18%);氢(H)(7.0千克,占10%);氮(N)(2.1千克,占3%);钙(Ca)(1.05千克,占1.5%);磷(P)(0.7千克,占1.0%);钾(K)(0.175千克,占0.25%);硫(S)(0.175千克,占0.25%);钠(Na)(0.01千克,占0.015%);氯(Cl)(0.01千克,占0.015%),其他元素只要有镁(Mg)、铁(Fe)、锌(Zn)、硅(Si)、氟(F)、锶(Sr)、铜(Cu)、锰(Mn)、钼(Mo)和碘(I),共占1%。

生命必需的营养元素有碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、硫(S)、钾(K)、镁(Mg)、钙(Ca)、硅(Si)及有益元素〔钠(Na)、氯(Cl)、铁(Fe)、镁(Mg)、锌(Zn)、硅(Si)、氟(F)、锶(Sr)、铜(Cu)、钼(Mo)、 碘(I)和硒(Se)〕。但也存在有毒重金属元素,主要包括铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、砷(As)、铜(Cu)、铬(Cr)、镍(Ni)、锌(Zn)、锑(Sb)、硒(Se)和钡(Ba),等等。中国土壤环境质量标准相关规定的8个有毒重金属为镉(Cd)、汞(Hg)、砷(As)、 铅(Pb)、铬(Cr)、铜(Cu)、锌(Zn)和镍(Ni)。重金属中毒事件最早发现于日本,起因是一处炼锌厂排放的废水中含有大量的镉,整条河都被炼锌厂(镉总是与铅锌矿伴生)的含镉污水污染了,农民用河水灌溉稻田,水稻吸收镉,稻米富集大量的镉,然后又通过食物链,使这些镉进入人体存留下来,造成镉中毒。除了大家熟知的重金属以外,放射性元素如铀(U)、钍(Th)、 钾(K)和铷(Rb)所产生的放射性达到一定剂量也是有害的。卤族元素,包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)和碘(I),既是人体的必需元素,但摄入过量也会导致中毒,危害人体健康,因此也被称为生命窗口元素。可以说,卤族元素含量过高或过低皆不可,只有某一含量在合理区间才是有益的。

示踪岩石的地球化学基因

岩石由主量元素和微量元素组成。其中,主量元素有二氧化硅(SiO2)、氧化铝(Al2O3)、氧化钙(CaO)、三氧化二铁(Fe2O3)、氧化钾(K2O)、氧化镁(MgO)、一氧化锰(MnO)、氧化钠(Na2O)、五氧化二磷(P2O5)、二氧化钛(TiO2)、二氧化碳(CO2)与水(H2O)。元素的不同组合和含量构成了不同的岩石类型,比如根据二氧化硅(SiO2)含量,可以把岩浆岩分成4个大类:超基性岩(SiO2含量<45%)、基性岩(SiO2 含量45%~52%)、中性岩(SiO2含量52% ~ 66%)和酸性岩(SiO2含量>66%)。岩石风化产物也会继承母岩成分,不活动元素的稳定性使得土壤和水系沉积物等风化产物能够保留新鲜母岩的元素特征,它们之间的含量变化趋势从母岩传递到其风化产物中,这类似于生物学遗传密码。基于岩石中这种类似于遗传密码的特性,根据元素的活动性计算风化程度或判断风化产物与母岩的相似性,可以示踪风化物的原岩,如广泛使用的根据主量元素计算化学蚀变指数CIA[(CIA=100×Al2O3/(Al2O3+Na2O+K2O+CaO)],铝是一种相对不活动的元素,氧化铝在风化土壤中的含量越高,岩石风化越强烈。不仅是主量元素,风化过程中一些比较稳定的微量元素如稀土元素(REE)、钍(Th)、钪(Sc)、锆(Zr)、铪(Hf)、钴(Co)和铬(Cr)等,在风化搬运与沉积过程中性质稳定,受后期作用影响较小,能够继承物源区的地球化学特征,这些都可以作为示踪母岩的地球化学基因。地球化学基因正在被用于法庭证据,根据嫌疑人或被害人使用的工具上粘附的土壤主微量元素和微生物,判断犯罪现场,也称作法庭地球化学或地球化学DNA。

示踪矿产的地球化学基因

贵金属矿产由下列8种元素组成: 金(Au)、银(Ag)、铂(Pt)、钯(Pd)、锇(Os)、铱(Ir)、钌(Ru)和铑(Rh);有色金属矿产由下列元素组成: 铜(Cu)、铅(Pb)、锌(Zn)、钨(W)、锡(Sn)、钼(Mo)、铝(Al)、镁(Mg)、钴(Co)、镍(Ni)、砷(As)、锑(Sb)、汞(Hg)、铋(Bi)和镉(Cd)等;稀土包含下列16种元素:镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)和钇(Y);稀散金属包含下列元素:镓(Ga)、锗(Ge)、铟(In)、铊(Tl)、铌(Nb)、钽(Ta)、锂(Li)、铷(Rb)、铯(Cs)、 铍(Be)、锆(Zr)、铪(Hf)、硒(Se)和锑(Te);黑色金属包含下列元素: 铁(Fe)、锰(Mn)、铬(Cr)、钛(Ti)和钒(V);能源金属包含下列元素:铀(U)、钍(Th)、镭(Ra)和镨(Po)。每个矿种或每种类型矿床都有独特的成矿及伴生元素组合,如卡林型金矿具有金-砷-汞-锑典型元素组合,这套元素组合就可以作为示踪卡林型金矿的地球化学基因。

示踪碳循环与全球气候变化的地球化学基因

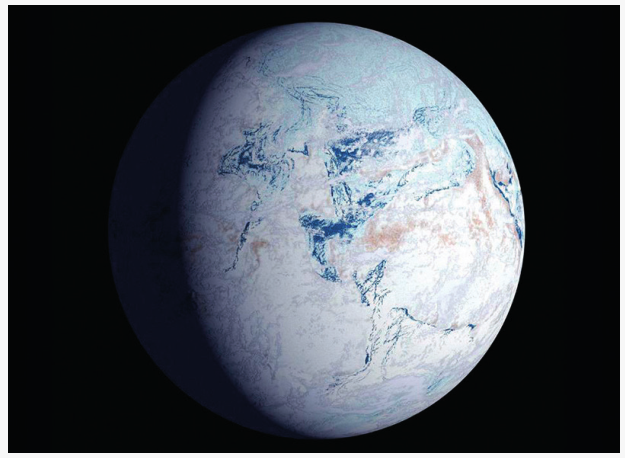

现在全球大气中元素含量如下:氮(N)为78%,氧(O)为21%,氩(Ar)为0.9%,二氧化碳(CO2)为0.038%。碳(C)的含量在工业化时期之前非常低,在1800年以前只有0.018% ~ 0.028%,现在增加到0.038%,认为是由于人类大量燃烧化石能源造成大气中二氧化碳含量增加。但对于二氧化碳浓度增高造成全球变暖,目前仍存在争议。如果放在整个地球历史时期去考察,二氧化碳浓度与温度高低并没有必然联系。前寒武纪二氧化碳浓度为1.2%,石炭纪为0.7%,侏罗纪0.15%,更新世时为0.035%,到工业化前降低到0.028%。如果按现在的推论,寒武纪温度理应特别高,但恰恰当时是地质历史时期的雪球事件,整个地球都被冰雪覆盖。目前对于地球出现周期性冷暖变化,还有一种解释就是米兰科维奇提出的地球冰期循环是由于地球轨道变化引起的。该理论认为,气候变化分为三个天文周期:每隔10万年,地球公转轨道的偏心率变化一个周期;每隔4万年,地球黄道与赤道的交角变化一个周期;每隔2万年,地球的自转轴变化一个周期。1999年, Petit等在《自然》杂志上发表了南极东方站钻探冰心,研究了过去42万年大气和气候变化的历史记录,涵盖了最近的4个冰期—间冰期旋回,平均变化周期为10万年,与地球公转轨道的偏心率变化相一致。当地球公转轨道由圆形变成椭圆形,而地球位于椭圆形两端时,离太阳最远,接受的太阳辐射最小,地球就处于冰期,反之就处于间冰期。

地球除了上述周期性变化以外,也出现过剧烈降温期,如新仙女木事件,也称为末次冰期事件。仙女木为一种草本植物,只有在南北极这种极度寒冷的地区,冰雪融化的季节才能生长,但是在1.26万~1.15万年前,在赤道地区发现了仙女木,证明那时地球处于寒冷的冰期。末次冰期发生于1.26万~1.15万年,地球在短短1 100年内温度下降了7~8摄氏度, 北美、欧洲海平面下降了120米,北美长毛猛犸象、剑齿虎、骆驼、树獭和美洲狮突然灭绝,克劳维斯人也突然消失。科学家认为,这次事件是由于彗星撞击了地球,引起的灰尘遮蔽了太阳造成地球气温骤降,同时爆炸产生的热量和压力可能融化了格陵兰冰层,改变了气流并对气候产生影响,降低了气温,最后危及到植物和动物。这次彗星撞击地球事件的证据主要有两条:一是格陵兰冰心钻探发现1.26万年形成的冰心层含有火山灰;二是美国俄勒冈州立大学东·凯内特领导的团队在北美很多的地方1.29万年前沉积物中发现了纳米钻石,其中一处位于亚利桑那州梅利泉的克劳维斯遗址上。钻石是一种在高压下才能形成的矿物,在地表发现这种纳米钻石的唯一解释是小行星撞击地球形成的。

寒武纪时期碳的含量为1.2%,现在碳的含量只有0.038%,那么碳去了哪里?实际上碳丢失之谜很好解答:一是丢失的碳形成了碳酸盐岩,今天我们使用的水泥和石灰就是来自于若干亿年前海底生物化学沉积形成的石灰岩,现在海洋还在吸收碳形成碳酸盐岩;二是地质历史时期形成了大量含炭质的岩石,如页岩;三是形成我们今天使用的化石能源。这些都是地球历史上的碳汇。相反,关于碳的排放,也有三种来源:火山喷发排放的二氧化碳,岩石分解释放的碳以及化石能源燃烧排放的碳。

示踪生物灭绝事件的地球化学基因

利用化学元素变化对重大地质事件灵敏响应这一特性,为生物灭绝等重大地质事件提供了科学数据。地球历史上曾经发生过5次生物大灭绝事件。第一次发生在4.4亿年前的奥陶纪末期,大约85%的物种绝迹;第二次发生在3.6亿年前的泥盆纪后期,海洋生物遭受了灭顶之灾;第三次发生在2.5亿年前的二叠纪末期,这导致超过96%的地球生物灭绝;第四次发生在2亿年前的三叠纪晚期,爬行类动物遭遇重创;第五次发生在6 500万年前的白垩纪末期,侏罗纪以来统治地球的恐龙灭绝。那么,是什么原因导致生物大灭绝呢?

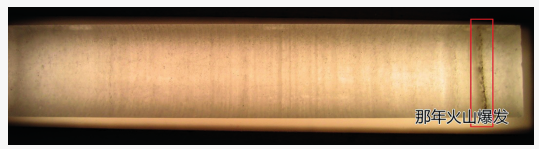

2.5亿年前的的二叠纪末期,是最严重的一次灭绝事件,地球上96%的生物灭绝。有证据表明,这次灭绝事件由火山大爆发引起。西伯利亚二叠纪大面积分布玄武岩,面积达200万平方千米,原始面积可能达700万平方千米。中国的峨眉山玄武岩也是这一时期形成的,分布面积达30万平方千米。地球化学图发现这些来自地幔的玄武岩富集铂族元素,特别是铱和锇,这些元素要么来自于陨石,要么来自于地幔,因此铱和锇也可以作为地幔来源岩石的基因。这次火山喷发过程中,释放大量的二氧化碳和甲烷,两种温室气体排放,使得全球海洋和陆地变暖,让大气中氧耗尽,造成大规模生物灭绝。

6 500万年前白垩纪末期恐龙大灭绝,有证据表明是由于小行星撞击地球引发的。1980年阿尔瓦雷兹父子(老阿尔瓦雷兹是诺贝尔奖获得者)发现在白垩系/古近系界面黏土层中铱的含量最高达10×10-9,高出地壳含量(0.3×10-9)30多倍以上。铱这种元素要么来自于陨石,要么来自于地幔,而发现的高含量是来自沉积的地层,就可以排除地幔来源,那只能是来自地球以外物质。据此阿尔瓦雷兹提出了著名的论断:在白垩纪末期,大约在6 600万年,一颗直径在10~15千米的小行星撞击地球产生巨大尘埃云,尘埃云遮盖地球达数月之久,植物无法生长,由于食物短缺,造成恐龙灭绝。中国也在云南的白垩系/古近系界面发现了高浓度铱,是上、下地层的20 ~ 40倍。这种异常的铱高浓度不可能是地球本身存在的,只有在陨石中才能找到,从而提供了小行星撞击地球造成恐龙灭绝的证据。