人与自然和谐相处是我们一直以来的追求。人类每天在地球上进行着各种生产制造活动,取之于自然,还之于自然。在人类对自然进行改造的同时,大自然也给予了回馈。当今社会的迅猛发展,提高了人类对自然资源的需求。随着浅地表矿产资源勘探程度加大,人们的目光逐步从地表、浅地表向深部大型、超大型矿床资源转移。然而,要寻找深部资源,进行深部探测必不可少。人们根据深部不同岩性的地球物理属性差异,发展了各式各样的地球物理勘探方法:例如基于密度差异发展的重力勘探,基于岩性磁性差异形成的磁法勘探,基于电阻率差异形成的电法勘探,基于地震波传播速度差异形成的地震勘探,等等。当前我国的勘查技术水平和应用水准已跻身世界先进行列,其中大地电磁测深法就是一种较为经济、高效且探测深度较大的深部探测方法。

地球——一个巨大导体

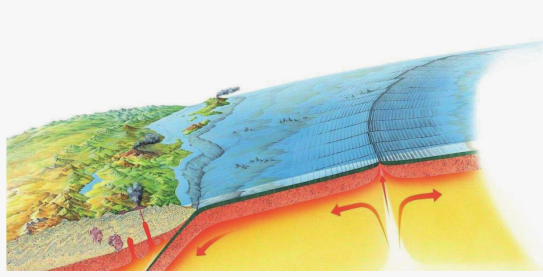

具有圈层结构的地球是一个巨大的椭圆体,根据地震波在地下不同深度传播速度的变化,地球内部可大致分为3个同心球层:地壳、地幔和地核。其中地壳位于地球的表面层,也是包括人类在内的地球上绝大多数有机生命生存和从事各种生产活动的场所。在地球表面,也就是地壳外层,我们可以看到各式各样的自然风貌。有的地方层峦叠嶂、茂林修竹、风景秀丽,有的地方寸草不生、荒无人烟、万里戈壁。地壳是由岩石组成的固体外壳,由许许多多被各类断裂分隔而成的大小不等的块体组成,外部呈现出高低起伏的形态,在不同的地区厚度并不均匀。整个地壳平均厚度约17千米,其中大陆地壳厚度较大,平均为33千米,高山、高原地区地壳更厚,最高可达70千米,平原、盆地地壳相对较薄,大洋地壳厚度甚至只有几千米。

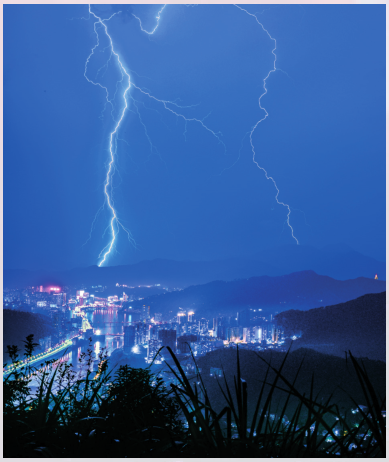

地球能传导电流的现象在我们的日常生活中随处可见。夏季,太阳光直射使地面上的水蒸发得比其他季节都快;贴近地面的空气因温度较高,能够接纳更多的水汽,导致空气的密度减小,重量变轻,随后不停地上升。随着海拔增加,温度逐渐下降,空气慢慢变凉,由于无法容纳丰沛的水汽,一部分水汽便会凝结成小水滴形成积雨云。当积雨云内的水滴不断碰撞合并成较大的水滴时就开始下落,此时从地面上升的热空气却处于上升状态,两者之间的摩擦使积雨云带上了电荷,上升的气流带正电荷、下落的水滴带负电荷。云中水滴合并继续增大,直到上升热气流无法承担其重量,水滴便从云中掉落下来,形成雨。云层中的电荷除了部分通过自身的正-负电荷相互抵消以外,也有部分电荷以雷电的方式传送给地球。再比如另一处更为常见的例子:在我们日常生活中经常使用的照明电线中,除了火线、零线之外,通常还有一根导线叫接地线。接地线是在电器使用时连接在电器设备外壳等部位的导线,它可以及时地将不同原因产生的不安全电荷或者漏电电流导出,危险时它就把高压直接转嫁给地球,保护使用者的人身安全。因此,这根导线还有一个别称叫“生命线”。

一般情况下,有电流通过的地方或多或少存在着电阻,地球内部不同的岩石具有不同的电阻率,衡量地下岩石导电性的物理量叫电阻率(或电导率)。研究表明,影响岩石电阻率的因素很多,主要有岩石成分、导电矿物含量、岩石结构、孔隙度、湿度、所含水溶液的矿化度、温度、压力,等等。因此,在一般情况下,岩石的电阻率并没有单一对应的确定值,而是有一定的变化范围。例如,火成岩与变质岩的电阻率值较高,通常在100 ~ 100 000Ω·m范围内变化;砂岩的电阻率为100 ~ 1 000Ω·m。所以,即便是同种岩石,其电阻率差异也可能高达几个数量级;而相反,不同岩石其电阻率却可能相等,这也正是利用地下导电性结构研究地质问题的“关键”所在。但仔细分析后可以发现,在特定条件下,在影响岩石电阻率的诸多因素中总有某种因素是起主导作用的,例如,在地壳浅部,物质成分、岩石结构等因素占据主导作用,随着深度逐渐加深,温度则可能变成了影响电阻率的主要因素,这就为我们正确解释地下深部结构和物质组分提供了可能。

地球的电磁感应现象

1831年,迈克尔·法拉第发现了磁与电之间的相互联系和转化关系,指出处于变化磁通量中的导体,会产生感应电动势,以此揭示了磁与电之间的内在联系,为磁与电之间的相互转化奠定了实验基础,为人类获取巨大而廉价的电能开辟了道路,标志着一场重大的工业革命和技术革命的到来。事实证明,电磁感应在电工、电子技术、电气化、自动化方面的广泛应用对推动社会生产力和科学技术的发展起到了巨大的作用。

在宇宙中,太阳风是一种连续存在的来自于太阳并以每秒200~800千米的速度运动的高速带电粒子流。地球的正常偶极磁场因不能穿过它而畸变,太阳等离子体与地球磁场之间复杂的相互作用以及电离层中电流体系的运动引起地球表面上地磁场的变异,形成结构十分复杂的天然交变电磁场,当它传播到达地面时,可以看成近似垂直入射的平面电磁波场,这种电磁波场频率范围很宽,大致在n×102 Hz到n×10-4 Hz之间。当天然交变电磁场入射大地垂直穿透地层过程中,在导电地层内激发出涡旋电流,这时在地面电磁场的观测值由于地球内部导体电磁感应的作用,会包含地下介质的电阻率分布的信息,这就为利用电磁场进行深部勘探奠定了理论基础。

大地电磁测深法(MT)的勘探原理

目前,大地电磁测深法(MT)已经成为一种成熟的勘探地球物理方法,其基本原理是利用前文所提到的地壳中不同岩层之间、岩石和矿石之间存在的电磁性质差异。根据平面电磁波场在导电介质中的传播理论,当地下介质的电导率一定时,平面电磁波场的穿透深度与频率成反比,即随着信号频率降低,其穿透深度增大。由于电磁感应作用,在地面上的电磁场将包含有地下介质电性分布的信息。因此,通过在地面上观测天然交变电磁场,研究大地对天然交变电磁场的频率响应,即可获得地下不同深度介质电导率的成像规律,经过相关的数据处理和分析来获得大地由浅至深的电性结构,从而推断出地下地质构造环境,这就是大地电磁测深的基本原理。由于该勘探方法不需要人工供电,因此,具有装置轻便、成本低、不受高阻层的屏蔽和对低阻层分辨率高等优点。其勘探深度因电磁场频率而异,浅可以几十米,深可达数千米。此方法在野外施工也较为简便,工作人员可以轻松操作。目前该探测方法已经在地壳、上地幔地质构造研究、油气勘查、地热勘探以及地震预报等研究领域中得到广泛应用,并已制定了相关的行业标准和技术规范。

大地电磁法采集的是天然电磁场信号,其信号强度非常微弱,极易受到其他电磁信号干扰,野外数据采集过程中应尽可能远离电磁信号干扰源。野外数据采集前,应先挑选一个环境较好的测量点位,把测点布置在地势较平坦、电极接地条件良好且远离高压电线、信号塔、发电厂、铁路等电磁信号干扰源处。选好测点之后,将仪器放在测量点位上,然后由仪器4个接线柱往东、南、西、北4个方向分别拉上一根30~100米长的电线测量地表的电场信号,同时再由磁道接线柱连接南北、东西和垂直3个方向的磁探头进行磁场测量。数据采集时间根据探测深度的不同而改变,探测深度越深,数据采集时间越长,通常1个测点的数据采集时间大概为6~32小时。

任何地球物理探测都是为了解决一定的地质科学问题而部署的,野外观测数据通过一定的技术处理手段即可得到地下的深部结构信息。大地电磁法野外测量数据经过处理之后获得信噪比较高的视电阻率随频率变化的测深曲线图,每个测点可以获得2条测深曲线,分别代表的是沿南北、东西两个方向的电阻率随频率的变化信息,因地下不同的结构特征所表现的各项异性同一测点沿不同方向观测到的电阻率也不尽相同。每条曲线的形态代表测点下方视电阻率随深度变化的情况,时间越长(频率越低),其代表的探测深度越深。获取电阻率测深曲线之后即可通过反演工作对地下电性结构进行成图。通常当整个工区的数据采集完成之后,利用整个工区的全部测深曲线采用一维、二维、三维反演技术手段构建整个工区的一维、二维及三维电性结构影像,从局部和整体上对工区地下结构和物质信息进行把握,从而进行解译推断工作。

华南地壳三维电性结构特征的初步启示

我国华南地区地处欧亚大陆与西太平洋的过渡地带,属典型的亚热带季风性湿润气候,雨量充沛,四季分明、日照充足。华南存在多个矿集区,是国家经济发展的重要基地,在这广袤的土地之下蕴藏着丰富的矿产资源。其中,南岭区以富产钨、锡、锂、铀、铌、钽等稀有金属和有色金属矿产为特色,中下扬子区富产铁、铜、钼、金和煤矿,赣东北带富产铜、铅、锌、金、银、瓷土和煤矿,武夷山带富产铁、铜、铅、锌、金、银、钨、锡和煤矿,东南沿海带则富产铜-金以及宝玉石等非金属矿产。其鲜明的地质格局、独特的地壳生长及其成矿规律为世界罕见。

近些年来,随着地球科学的发展,大陆岩石圈电性结构的研究越来越引起人们重视。有关大陆岩石圈导电性的研究有可能为当前地球科学各领域的进展提供重要的物理依据。其涉及的范围广阔,从地壳运动过程、地球圈层相互作用对全球变化的影响,以及地球演化理论等重大科学命题,到地质灾害、环境变迁、矿床成因研究、油气、矿产和水资源评价等与人们社会生活密切相关的地学研究方向。

我国能源与深地探测课题组于2008年至2016年先后在华南地区开展了不同面积的区域大地电磁测量工作,完成测量面积约35万平方千米,覆盖了浙江、福建和江西大部分地区。项目主要任务是在华南地区通过开展三维大地电磁测深工作构建华南地壳三维电性结构模型,结合区域地质和其他相关地球物理资料,分析华南地区的深部地壳结构和构造,为认识华夏造山系北部深部构造格局,分析华南的形成与演化、区域成矿地质背景提供深部地球物理信息。

欲善其事,须善其法。大地电磁法看似简单,但是要做好也不易,从野外数据采集到室内资料处理,再到最后的结果成图与解译,每一个环节都很重要。笔者利用华南地区的区域大地电磁测量数据,科学构建工作区探测深度约70千米的三维电性结构模型,模型较为清楚地揭示了我国华南不同地区深部的三维电性结构特征。例如,在横向上,武夷山脉和南岭山脉等地模型电性特征显示为明显的高阻特征,在长江中下游平原地区模型电性特征显示为明显的低阻特征。在垂直方向上,在华南地区地壳范围内(10~30千米),上地幔深度(90~120千米)低阻层普遍发育,表明华南地区的地质构造经历了复杂的形成与演化过程。从电性断面图来看,不同地区不同深度的电性特征差异更为明显,大别山深部“U”形高阻带特征暗示了北、南两侧的地块碰撞并俯冲于大别山之下,表现出强烈的挤压抬升构造环境。在大别山高阻带埋深约30千米的位置,存在一处近水平层状的壳内低阻层,推断它可能是在约100百万年前晚中生代时期经板块碰撞后再伸展环境条件下所形成的。科学家们将华南地区主要金属矿藏与三维电性结构模型进行比对,发现在大部分矿藏下方发育较好的低阻异常,这些低阻异常大部分都是构造带较为发育的地区,深度地体异常有可能是当今仍处于热状态的岩浆囊的表现,与上方金属矿藏的形成可能有着很大的关联。

简言之,华南地区采用区域大地电磁测深法构建的三维电性结构模型包含了丰富的地下信息,为揭示华南板块的形成与演化、研究华南地区深部成矿地质背景提供了深部地球物理证据。大地电磁测深法是一种经济、高效的深部地球物理探测手段,将在我国今后的深部能源探测中发挥更强大的作用。