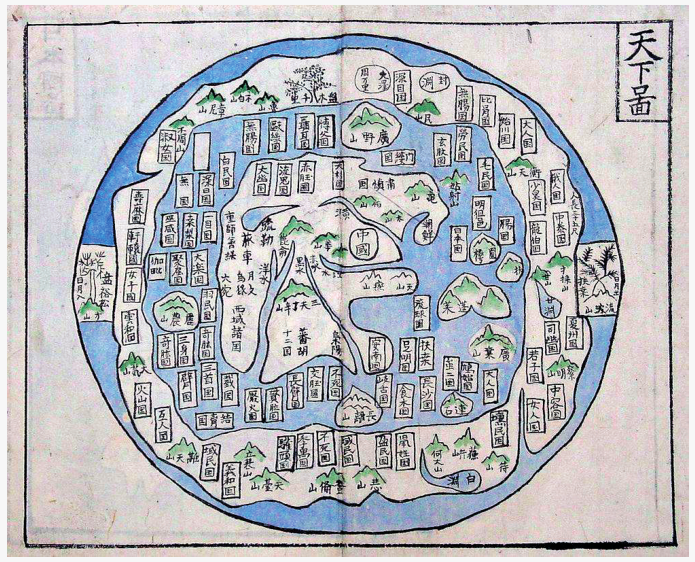

人类的生产和生活与自然环境休戚相关。人类对自然资源,甚至整个地球空间的认知,经历了数千年的变迁。对周边环境的描述和认知作为人类的一项重要使命,始终贯穿于其文明发展历程之中。

从古至今中外统治者对自然资源的态度

中国先秦古籍《山海经》中记录了大量历史、地理、矿产、动植物、国家、民族及宗教等多方面内容,其中对于地理环境信息的描述为整个《山海经》搭建起完整的空间架构。全书记载了40个邦国,550座山峰,300条河流,描述一般为 “之首曰xx之山,又x(方向)xxx里,曰xx之山,其阳多xx,其阴多xx,x水出焉,而xx(方向)流注于xx水。”这代表了中国古人对于自然资源环境最为朴素的认知和表达。

古代王朝对于资源环境的认识和利用始终围绕山泽国有的原则,其目的是有效获得矿产、土地带来的赋税,加之技术手段、社会组织方式等方面的原因,其调查工作更多时候仅仅是造册登记,而非真正意义上的自然资源调查。中国古代,萧何在秦亡后,第一时间搜集秦朝图书、档案,明朝编订《鱼鳞图册》。英国诺曼王朝建立后,威廉一世颁布《末日审判书》,金雀花王朝时期颁布《森林宪章》。这些都是古代王朝调查自然资源、巩固统治的行为。进入20世纪以来,张相文、邝荣光、丁文江、黄以仁等一批学者开始基于地图学、测量学等近代科学知识,开展地质、生物等不同门类的资源调查工作,取得了《直隶地质图》《四川西康地质矿产图志》等一批成果,发现大量矿产资源,也逐步建立起系统的“野外调查+内业填图”的自然资源调查模式。

以现代观念来看,对自然资源的调查与监测就是在一个统一分类分级体系下,查清人类生活环境内每一项自然资源要素的位置信息(在哪里)、属性信息(是什么)及权属信息(属于谁),并把握其相互关系及在一定时间内的演变发展特点。准确的调查成果需要以大量的野外工作为基础,往往需要耗费大量的人力和时间,调查的区域在很大程度上也受制于人类的活动范围。中华人民共和国成立后相当长的一段时间内,尽管形成统一可靠的资源底数,对于国家建设和发展有着至关重要的作用,但全国究竟有多少耕地、林地、河流、湖泊、草原,也曾一度没有非常准确的统计数据。可以说,“用脚步丈量每一寸土地、让汗水洒进每一道山沟”的传统地面调查工作模式对于幅员辽阔的大国来讲几乎是不可能完成的任务。

现代卫星之于自然资源

如果说自然资源调查最主要的成果表达形式之一,是将现实世界中各门类自然资源信息经过收集、整理与分析后,抽象地绘制在二维图件上,那么给现实世界“照相”不正是现实世界中自然资源在二维平面上更为直观的表达吗?1858年,法国人Nadar用系留气球首次成功拍摄了巴黎的鸟瞰照片,从此打开人类的“天眼”便成了一批又一批科学家追求的目标。

在两次世界大战期间,随着飞机的发明和使用,“遥感”(Remote Sensing)这一新兴技术在融合了摄影和测量等相关技术后,在军事领域发挥了重要作用,而“卫星遥感”则是伴随着人造地球卫星和载人航天技术而进入公众视野的。1965年,美国在GEMINI计划中获取了1 300多张地球观测照片,并首次向公众发布,引起强烈反响。

现代意义上的遥感是指采用非接触的方式,利用不同传感器远距离地获取目标区域的信息,并进行量测和分析的科学。在通过遥感方式获取的地表光学影像中,蕴含着直观丰富的地表信息,通过数据的传输和处理,可有效地研究地物的形状、大小、位置、性质及其关系。1972年启动的Landsat计划形成了可实用化的卫星遥感发展体制和数据源,遥感数据及技术在陆地资源调查中的应用也越来越广泛。相对于传统方法,遥感这一“天眼”不仅节约了大量地面工作量,采集信息更丰富、表达更直观,而且可按照一定周期以极低的成本对任意位置进行重复观测和比对。可以说,遥感为人类认知地球空间提供了全新视角和技术手段。

从20世纪90年代开始,遥感就逐渐成为国土资源规划决策、合理利用与科学管理的支撑性技术之一。1999年10月第一颗以陆地资源为主要遥感对象的地球资源卫星(CBERS-01)的发射,开启了我国自主对地遥感观测的新时代。2011年12月和2012年1月先后发射的资源一号02C和资源三号两颗业务卫星与高分系列卫星配合,为同期全天候、全覆盖土地资源遥感监测、资源环境遥感调查、地质灾害遥感调查、地面沉降遥感监测以及全球资源环境一张图遥感调查等系列工程和专项的部署和实施提供了稳定的数据保障,发挥了重要作用。

如何更为准确地采集和表达出更多地物信息,这是遥感技术发展的最主要命题。随着光学相指标的不断优化,相继出现了高光谱、雷达等遥感手段,除颜色纹理等信息外,可更为深入地探测目标的光谱信息和电磁波反射特征。这些先进遥感技术的成熟,以及高机动性和稳定性卫星平台的应用,推动了遥感影像的质量不断提升,从遥感影像中获取地物目标的空间位置越来越准确,相似目标的分辨能力也不断增强。

现代卫星遥感 未来可期

党的十九大确立了“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念,进一步强调人与自然和谐相处。在深化党和国家机构改革的大背景下,自然资源部挂牌成立。将山水林田湖草作为一个整体进行空间管控和生态修复,为自然资源调查评价带来新机遇与新挑战。现代卫星遥感及应用技术有着巨大潜力,将遥感数据采集和数据应用这两条遥感学科发展的主线有机结合,逐步建立强大的调查评价、动态监测、综合分析全流程技术体系,将为自然资源综合管理提供全方位的技术支撑。

2018年3月31日,自然资源部成立后首个民用光学业务卫星星座——2米/ 8米光学卫星星座在太原卫星发射基地以“一箭三星”方式成功发射,该星座完全依据我国自然资源管理需求定制,由自然资源部主持建造,是我国目前时间分辨率最高、覆盖能力最强的民用业务卫星星座,可实现全球任意位置的两天内重复观测,全球15天内全覆盖的数据获取能力,将有力地推动我国自然资源调查监测和保护监管手段的升级换代,成为未来我国自然资源数量、质量、生态精细化调查与实时监测能力的重要组成部分,为国家自然资源资产管理和自然生态监管提供精准的信息保障。

(本文由“国产业务卫星遥感地质信息产品研发与服务201511078”项目资助)