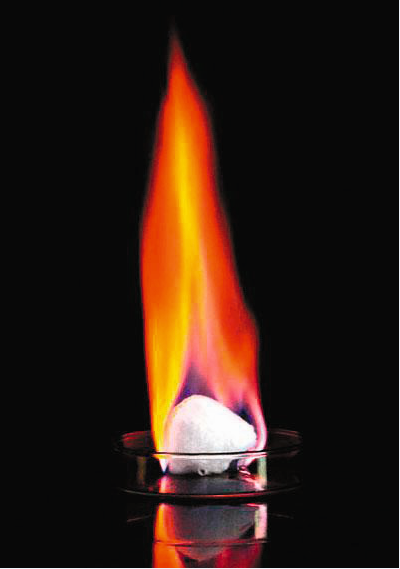

“钻冰取火”,以前不太熟悉这成语,但熟悉“钻木取火”。经查,“钻冰取火”与“井中求火”“缘木求鱼”“探巢捕鱼”等成语,讲的都是说不可能实现的徒劳无益的事儿。古人都说,冰炭不相容,冰炭不同器。怎么可能在冰中取出火来?但偏偏在当代,我们地质工作者在冰中钻出了火来。这种冰还真含炭,能燃烧成火,颠覆了古人“冰炭不相容”“冰炭不同器”的认识。

能够燃烧的冰俗称“可燃冰”,它的地质储量可能是常规石油和天然气地质储量的两倍左右,有可能成为人类利用的新能源。可燃冰,也称作甲烷水合物、甲烷气水包合物、甲烷冰或天然气水合物,为固体形态的水于晶格(水合物)中包含大量的甲烷。最初人们认为,可燃冰只有在太阳系外围那些低温、常出现冰的区域才可能出现,但后来发现在地球上许多海洋洋底的沉积物底下,甚至地球大陆上也有可燃冰的存在,其蕴藏量也较为丰富。甲烷气水包合物作为石油、天然气的新时代替代能源而备受期待。可燃冰存在于低温高压的环境,在海洋浅水生态圈中是常见的成分,他们通常出现在深层的沉积物结构中,或是在海床处露出。甲烷气水包合物据推测是因断层深处的气体迁移,以及沉淀、结晶等作用,于上升的气体流与海洋深处的冷水接触所形成。《钻冰取火记》就是反映地质学家研究、调查、勘探、试开采可燃冰的历程及其使用的科学原理、方法手段,她既是一本科普书,也是一本故事书。

该书作者为中国地质科学院教授级高级工程师、中国作家协会会员、郭友钊博士。郭教授带领读者以两位中学生追随科学家探索可燃冰的经历为线索,详细介绍了可燃冰的前世今生、可燃冰导致的神秘现象及可燃冰巨大的能源与环境意义,将展示从“钻木取火”到“钻冰取火”的突破性科技创新。全书语言风格严谨准确、明晰平实、朴素自然。

读罢《钻冰取火记——新盗火者的故事》,首先想起故乡的天门山。自小对天门山有一种特殊的感情。每每登上山、穿过天门,望见天门之外的万里长空之时,豁然开朗的感觉扑面而来,会把心中的狭窄统统拂去,只留下宽广、豁达、高昂、开朗的心境。我也喜欢外乡的天门山。李白的《望天门山》,“天门中断楚江开”的开阔,“孤帆一片日边来”的新景象,让我共鸣,印象深刻。我感觉读书稿就如同登天门山,并享受这种感觉:视野广阔、内容独特。

《钻冰取火记》是一本有思想深度的书。从“钻木取火”中走来,我们实现了“钻冰取火”,实现了古人不敢想象的跨越。这种跨越是我们这个天天都在创新的时代需要的,特别是研究单位。没有创新,就没有社会进步。作为研究人员,要师古,要了解古人的经验知识,明白他们为后世做了什么,但不要泥古。我们不仅要思考他们的时代为何有这般的认识,而且要关注我们的时代出现的新现象、新问题,并基于科学的基础理论去分析这种新现象,从而摆脱传统的桎梏、权威的枷锁,遵循科学的精神,获得新知识,获得对自然的新认识,促进社会进步。

《钻冰取火记》是一本有创新、有发现的书。作者从天然气水合物的基础理论出发,从已知天然气水合物矿区的实验成果出发,总结了胀冻丘、泥火山(还包括冰冻气泡、冰火山等)作为天然气水合物以及深部油气藏或者煤矿存在的天然标志,据此探讨了历史上的通古斯大爆炸、阿什山火山喷发等科学上悬而未决的事件是可燃冰大爆炸的可能性,并重点考察了作为地球第三极的青藏高原能源资源的赋存状况,既认为青藏高原能源资源丰富,又认为环境影响敏感。因此,不管是进行能源资源勘查,还是地质环境研究,都是值得重视的。

除此之外,《钻冰取火记》一书还具有科学性、知识性、通俗性等特点。科学性乃是科普作品的生命,科普作品的目的是向民众普及科技知识、科学技能以及科学思想、科学方法。因此,必须做到概念准确、事实确切、观点正确、表达客观。读者通过阅读,获得科学知识,也正是科普作品目的所在。通俗性就是要用通俗易懂的文字介绍科技知识,将专门知识通俗化。

近年来,我国的页岩气、天然气水合物、干热岩等新能源的勘查及开发均呈现“天门中断楚江开”的广阔前景,将为实现中国梦奠定坚实的能源基础,并提供强劲动力。面对各种新能源的新知,我们的一些人还处于懵懵懂懂的状态,一些公众媒体的宣传报道含糊其词,甚至以讹传讹。因此,我国的创新发展,科技人员已经点燃了星星之火,但要燎原,却需要更多优秀的科普作品为之助力。《钻冰取火记》把看似遥远的事物拉近到公众眼前,让人惊讶于科学原来就在你我身边,告诉人们即使是最简单普通的事物,也蕴含着丰富的科学原理。