2009年12月底,在哥本哈根召开的联合国气候变化大会上,直到闭幕一刻,也未能在发达国家中期减排目标的问题上取得任何进展,碳排放分配所触动到的国家利益成为了绊脚石。

在一些科学家看来,这样的结局并不难预料,倒是“改变地球”的预想多少有些硬伤,因为它的关键前提是认为人类可以通过减排和低碳的方式来影响气候。问题在于:这样的命题成立否?人类在多大程度上可以改变地球?此刻,或许地质学家的观点更为客观。在他们看来,地球上的碳元素分别以不同的形态分布于地球表层的大气圈、生物圈、水圈和岩石圈系统中,碳循环就是发生在四个圈层之间碳元素的相互转换、运移的过程。只要能够找到有效途径,将我们认为过剩的碳从一个系统转移到另一个系统中,那么人类改变全球环境与气候的假设就不难成立。

碳酸盐岩——地球最大、最活跃的碳库

地球存在已有46亿年之久,地球大气的演变经历了三个阶段:原始大气、次生大气和现代大气。原始大气的主要成分是氢和氦;次生大气的主要成分是水、二氧化碳、甲烷、氮、硫化氢和氨等,与现代的火星有类似之处,其二氧化碳的浓度高达25%以上;现代大气的主要成分是氮和氧,二氧化碳浓度仅为0.03%~0.04%。地球大气中如此巨量的二氧化碳去了哪里?经过地质学家长期的调查研究,认为地球上的碳主要以有机碳和无机碳的形式存在。其中赋存于页岩、碳酸盐岩中的分散微粒有机碳占比很小,而现代地球上最大的碳库实为储存在碳酸盐岩中的高达61×1015tC的无机碳,其碳量占全球总碳量的99.55%。这也就解释了二氧化碳的去向问题:古老的硅酸盐岩与地球大气中二氧化碳和水反应,产生碳酸盐岩沉积、有机碳和氧气,即碳汇效应。伴随着氧气的出现和二氧化碳的减少,地球,这个原本沉默的星球才得以慢慢变成一个巨大的生命体。

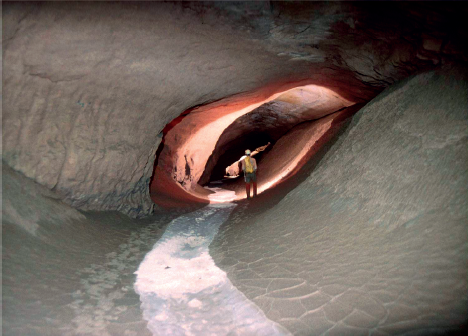

碳酸盐岩在地质学中被归类为可溶岩,即可以在雨水作用下发生溶解的岩石。大量的野外和室内模拟结果显示,碳酸盐岩的溶解过程是十分敏感和快速的,岩溶地下洞穴中大量石笋、钟乳石的沉积,就能充分说明这一点。石笋、钟乳石的沉积是雨水对可溶岩的溶解,随水流至洞穴,因饱和或过饱和的岩溶水在运移过程中条件的改变,水体中部分二氧化碳溢出,重新变成碳酸钙沉积而成,洞穴顶板的厚度常常为几米甚至到几百米不等,洞内形成石笋的滴水对地表降雨的响应时间最短可以不足1小时。同时,水体中无机碳的浓度变化会随着地表温度、降雨、植被、土壤情况的变化而变化。这一过程悄无声息,但效果惊人。长年的测试结果表明:只桂林片区就因土下石灰岩的溶解过程,使得土壤向大气释放二氧化碳的年通量降低25%。

碳酸盐岩溶解——沉默而惊人的碳汇效应

大气中温室气体如二氧化碳浓度的升高被认为是全球气候变暖的最主要因素。全球气候模型显示,大气中二氧化碳体积分数每上升1倍,则大气温度将上升6℃。而通过对大气二氧化碳的长期监测表明,大气二氧化碳浓度在工业革命时期,开始呈现持续的上涨,即人类对化石燃料的大量使用,将埋藏在岩石圈中的有机碳燃烧成大气圈里的二氧化碳,成为地球变暖的“罪魁祸首”。

为应对气候变化,1992年6月4日在巴西里约热内卢举行的联合国环境发展大会上通过了第一个全面控制二氧化碳等温室气体排放的国际公约——《联合国气候变化框架公约》(以下简称《公约》)。1995年至今,《公约》规定每年召开一次缔约方会议,提出了一系列缓解大气升温的措施,包括二氧化碳减排、植树造林、二氧化碳回收等措施。

《公约》中大力倡导的植树造林是基于绿色植物的光合作用,将大气中的二氧化碳与水结合形成植物体,从而完成的“看得见、摸得着”的碳汇过程。这一过程通俗来说,就是把本应释放到大气中的碳给固定住。最常被提到的碳汇形式通常就是森林碳汇。除此之外,还包含藻类碳汇、海洋碳汇、岩石碳汇、渔业碳汇,等等。植物光合作用过程,将大气中的二氧化碳转移到生物圈中,被认为对缓解地球变暖有良好效果。那么,与之相比,岩溶作用将大气中的二氧化碳转移到水圈中,是否也能产生足够大的碳汇效应,对地球变暖产生有效缓解作用呢?

根据我国1981年至2000年间的统计, 森林、灌草、陆地植被年均碳汇通量分别为0.075 PgC/a、0.019 PgC/a和0.101 PgC/a,而基于九大水流域数据的估算,中国碳酸盐岩溶解的过程中产生的碳汇通量为0.03~0.072 PgC/a,取中间值0.051 PgC/a与上述三种碳汇方式对比,即碳酸盐岩溶解的碳汇通量分别是陆地植被的50.5%、森林的68%、灌草丛的2.68倍。换个更为形象的角度,中国陆地植被年碳汇通量相当于同期中国工业二氧化碳排放量的15.35%,则碳酸盐岩溶解产生碳通量相当于排放量的7.75%。

对全球而言,植物的光合作用将消耗大气二氧化碳。每年陆地森林生态系统将产生1.71 PgC/a 的净碳汇通量,土壤有机碳库可产生净碳通量0.80 PgC/a;全球碳酸盐岩溶解转移碳汇通量为0.55 PgC/a,这一数值相当于全球森林碳汇通量的33%、土壤碳汇通量的70%,相当于全球化石燃料排放碳量的7.80%。

与植物碳汇不同的是,由于碳酸盐岩溶解过程是以清洁、透明的岩溶水的形式存在,肉眼无法察觉,只有通过专门的仪器设备才能监测到,故而,碳酸盐岩溶解产生的碳汇过程也被称为静悄悄却有大作为的碳汇。

缓解地球变暖新途径——岩溶系统中的固碳增汇技术

植树造林曾经是发达国家和发展中国家进行“碳交易”的普遍形式,也是人类应对和解决全球气候变化、缓解地球变暖的基本技术途径,如今发现的碳酸盐岩溶解消耗大气中二氧化碳的岩溶碳循环过程,能否在人类干预下,成为我们积极应对温室问题的高效对策呢?

在地表植被生物碳汇增加的同时,地下的岩溶碳量同时增加。以桂林毛村地下河流域的监测结果为例,从砂岩、花岗岩地区来的地表水,当流经岩溶区,进入地下时,进一步与石灰岩发生溶解反应,继续产生碳汇效应,在同一个流域中上游32%的砂岩补给区产生的地表水,进入下游岩溶区,会增加34%的碳汇通量。

上述研究结果表明,影响碳酸盐岩溶解的主要因子是二氧化碳和水。增加植被覆盖、封山育林、植被正向演替、土壤改良等措施能提高二氧化碳浓度和循环速度;引入非岩溶水灌溉岩溶区的植被和农作物,增加具有侵蚀力的水,均会增加岩溶碳汇量,即可通过人为干预增加岩溶碳汇量。2013年政府间气候变化委员会第5次报告中,已经将至纯的石灰岩溶解过程作为去除大气二氧化碳的技术途径之一,与陆地生态过程、海洋碳汇、人工直接捕捉并列。岩溶碳循环研究将成为应对全球气候变化的重要手段。