在雁荡山,主要景点有大龙湫和雁湖。大龙湫位于雁荡山火山第二期喷发的流纹岩岩嶂,而雁湖处在雁荡山古火山中央侵入体上,两者均为雁荡山著名景点,各具地质含义和美学价值。

徐霞客为我国旅游地学先驱,三次考察雁荡山,留下两篇游记。本文步徐霞客足迹,从旅游地学的角度,对大龙湫、雁湖地学特征作解读。雁荡山300多个景点中,人们常将雁湖与大龙湫并列,说:“雁湖是雁荡山发脉,则大龙湫是雁荡山的眼睛”。

古代路险难行,少有人上去,宋代袁采、倪端世等画的雁荡山图,将大龙湫与雁湖相连。元代李孝光在《雁名山记》中认雁湖为大龙湫水源,“湖水堕入涧流,谷口为大龙湫”,《大明一统志》也沿用了这一说法。

《大明一统志》记:“宕在山顶,龙湫之水,即自宕来”。徐霞客考察雁荡山时不尽信书,求真务实探一究竟。

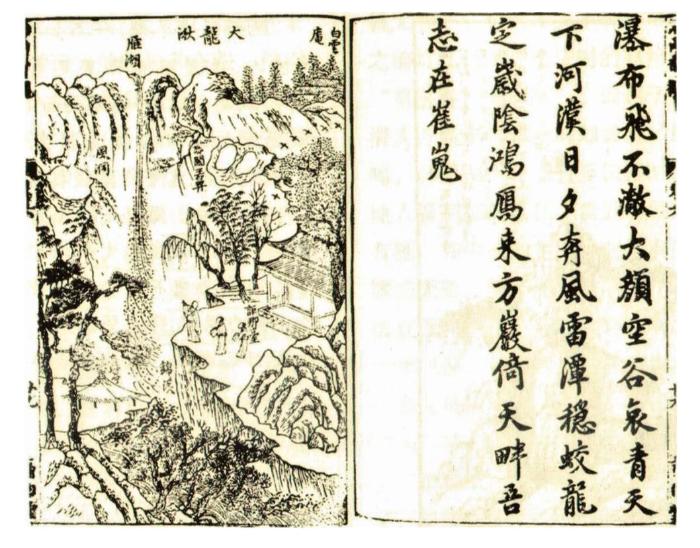

徐霞客游记前言中指出:徐霞客冒着几乎葬身深壑的危险,几次攀登雁荡山顶峰,勘明大龙湫瀑布源头和雁湖的确切位置,证实雁湖之水与大龙湫风马牛不相及,而《大明一统志》所谓“宕在山顶,龙湫之水,即自宕来”,纯属以讹传讹。《新镌海内奇观·雁宕山题咏》中大龙湫图,水源为雁湖,也是沿袭了前人的错误。

徐霞客的考察之路

一探雁湖

万历四十一年(1613年)三月十三日,经剪刀峰至大龙湫:“龙湫之瀑,轰然下捣潭中,岩势开张峭削,水无所着,腾空飘荡,顿令心目眩怖。潭上有堂,相传为诺讵那观泉之所。堂后逐级直上,有亭翼然面瀑,踞坐久之。下饭庵中,雨帘织不止,然余已神飞雁湖山顶”。

同日下午:“复至龙湫,则积雨之后,怒涛倾注,变幻极势,轰雷喷雪,大倍于昨”。

此次考察,徐霞客时年27岁。路线由大龙湫向西,翻越几座大山,沟深峰高,难于攀越到达。其间,徐霞客记载了“山愈高,脊愈狭,又石片棱棱怒起,每过一脊,即一峭峰”“逐脱奴布,足布四条”“持布上试,布为石所勒,勿中断;复续悬之,竭力腾换,得复登上岩”。最后以失败告终,留下一个悬念。

二探雁湖

崇祯五年(1632年)五月初二,徐霞客已46岁,再探雁湖,只为了结近20年前未到雁荡山绝顶雁湖之憾。游记中记载为“自念志云:宕在山顶,龙湫之水,即自宕来”。“今山势渐下,而湫之涧,却自东高峰发脉,去此已隔两谷,逐反辙而东,望东风之高趋之,莲舟疲不能从,由归路返回”。“两崖石壁迥合,大龙湫之水从天下坠。坐看不足亭,前对龙湫,后揖剪刀身在四山中也”。

又记:“余二十年前探雁湖……为断崖所阻,即此处也……循溪至大龙湫上,下瞰湫底龙潭,圆转夹崖间,水从卷壁坠潭,跃而下喷,光怪不可迫视”。

五月初三,由山南向北攀登,从雁荡山西端含珠峰下,书中描述含珠峰,指达为孤峰插天,忽裂为二……中含圆石如珠;尤奇绝梅雨瀑,飞瀑之绝壁下,激甚雄壮。从凌云寺出发,沿溪北石门攀登,终于到达雁湖岗。

到达雁湖记载为:“成洼者三,每洼中复有脊,南北横贯,中分为两,总计之,不止六洼矣。洼中积水成芜,青青弥望,所称雁湖也”。“水之分堕者于南者,或自石门或出凌云之梅雨,或为宝冠之飞瀑;其北堕者则宕阴诸水也;皆与大龙湫风马牛无及云”。此次见到雁湖,否定了《大明一统志》所述:“龙湫之水,即自宕来”的说法。

大龙湫

大龙湫为雁荡山22挂有名的瀑布之一,其形成及特点为:

第一,高处有水源——承水区为龙湫背、龙湫潭、上龙湫一带,大龙湫与雁湖处在近东西向分布景观带上,两者相隔直线距离约6千米,其间夹有山峰与山谷,其水源不是来自雁湖。雨水和储存在岩石裂缝中的裂隙水为瀑布的水源,水量的多少影响瀑布水的形态变化。而水量受地区性季节的影响。

第二,水出处有落差190多米岩壁、陡崖——巨厚流纹岩层。雁荡山火山一亿多年前喷发,其第二期火山喷发流出熔岩——流纹岩,经断裂切割,岩块崩落后成近直立陡崖。

第三,水长期对瀑壁冲击,瀑壁内倾、内凹,造成水不全是紧贴瀑壁,而是悬空直下。受风力影响瀑布水体形态时时有变。

第四,瀑布连接下有深潭,外有涧溪,处在山间溪流源头凹地。悬空瀑布会受到局部风力的影响,形成瀑布形态变化之美,还会形成水下泻发出回声。

第五,大龙湫瀑布尚属壮年期,但水的多少会受到季节性雨水量的制约。

今年初春三月,段政、马小丽、宋囿娴等一行登上龙湫背,证实连云嶂的嶂顶为流纹岩,发育两组节理,沿节理形成小细流,细流汇聚形成池潭,此乃大龙湫的水源。值得提出的是,其上有多条接水管引流用于灌溉,乃至山下村民用水。这导致大龙湫在某些季节不见瀑布,受到游客的质疑。

徐霞客对大龙湫的瀑布源头考证之后,对大龙湫瀑壁形态、瀑布水量的变化,作了精彩的描述,书中为:“水无所着,腾空飘荡,轰然下捣潭中,雨帘织不止”,“跃而下喷,光怪不可迫视”等,真可谓奇文。

从视觉上,即观瀑而言,瀑布水体形态多变,水量大时像巨龙,直捣深潭,在重力与风力双重作用下,瀑布入潭反弹犹如银龙翩翩起舞;水量小时像蒙蒙细雨,水滴飘飘散散,细雨扑面,阳光照耀下如霞映珠帘。清代诗人有诗曰:“五丈以上尚是水,十丈以下全为烟,况复百丈至千丈,水云烟雾难分焉”。

从听觉上,听瀑——观瀑不如听瀑(舒婷),瀑布水量大时发出如猛虎下山,咆哮;犹如战场上,战鼓齐鸣;如大型交响乐,回声四起。水量小时如古筝、哨笛合奏一曲中国古典乐曲。

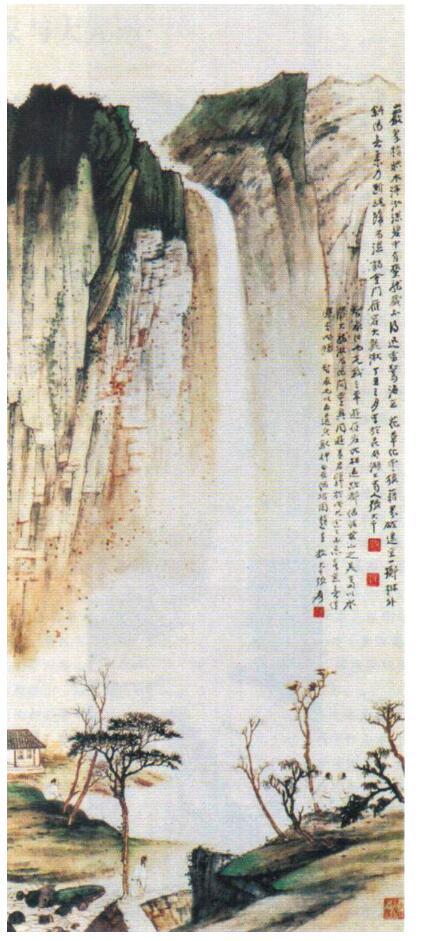

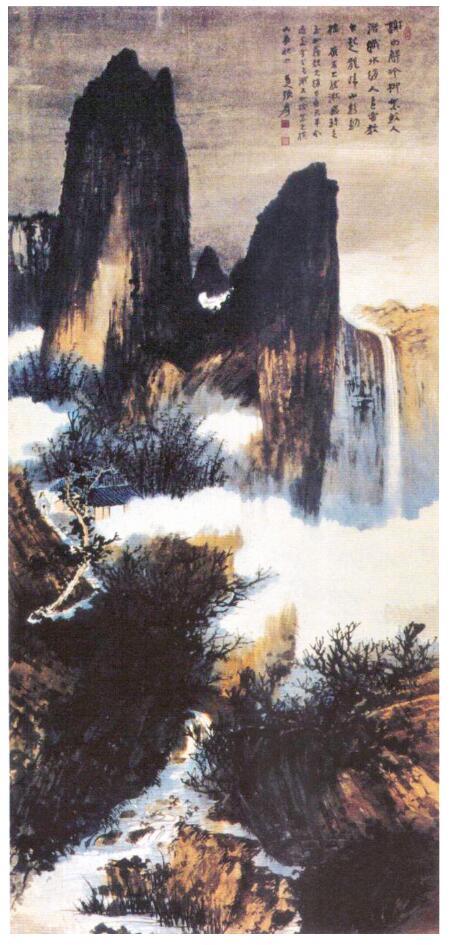

从视觉、听觉去享受大龙湫,你会感到有人说,它是中国最缥缈的瀑布,是有道理的,最有视觉美与听觉美的一个瀑布。大龙湫的缥缈也引来了不少画家作画,其中张大千就有多幅大龙湫画作,其中一幅作于1937年,游雁荡山后画于北京昆明湖,画出了大龙湫秀雅与气势。另一幅画出了大龙湫环境与元气。多年后,81岁的张大千又作《雁荡大龙湫图》,题有“回首前尘,真如梦寐”,这说明大龙湫在他心目中的位置。

雁湖

雁荡山风景区内有三湖,南有雁湖、芙蓉湖,北有龙湖。其中雁湖属山顶平湖,在雁荡山风景中占有独特的地位。雁荡之名,即与雁湖有关。“上有荡,惟雁宿焉”,荡即湖,是秋雁归宿群居之处。清代方尚惠有诗曰:“一望天连海,湖寒长似秋,空山归宿雁,乱荻映苍洲”这记述了雁湖观海,山顶平湖气候长似秋天,大雁群居,大地茫茫的生态景观。雁湖之有名还在于明代徐霞客于1632年为考证大龙湫之水是否来自雁荡而作了实地勘察,对当时雁荡地理和生态环境作真实的记录。“山自东北最高处迤逦西来,播为四支,皆易石而土,四支之脊,隐隐隆起。其夹处汇而成洼者三,每洼中复有脊,南北横贯,中分为两,总计之,不止六洼矣。洼中积水成芜,青青弥望,所称雁湖也”。“而水之分坠,于南者,或自石门,或自凌云之梅雨,或为宝冠之飞瀑;其北坠者则荡阴诸水也;皆与大龙湫风马牛无及云”。这一段描述科学地指出了三点:

雁湖山岗为北东到南西走势,山岗上地形起伏,有隆有洼。山岗为一分水岭,向南水流出石门与大龙湫水直线相距数公里,两者毫不相干。

易石成土,岩石风化成土,北东南西方向分布有六个小洼地,洼地之间有脊状隆起。

洼中积水成芜,青青弥茫,文内没有提到大雁,这可能徐霞客的考察是在五月初三,不是大雁归来之季节。这段文字可能是古代对雁湖最详尽而确切的科学记录了。

从现代地学与生态学上讲,有两个颇有意义的问题:为什么在高达985~899米的山顶岩岗上出现平湖?为什么昔日有大雁群居,而如今湖面减缩,大雁“失踪”呢?

从地质学上考察,雁湖处于雁湖尖—百岗尖石英正长岩体之上。这种岩石不是火山喷发的产物,而是火山喷发停息后残余岩浆从地下沿北东走势的断裂侵入而成的,称侵入岩。雁荡山地区出露的这类侵入岩体有百岗尖、大坑珠、牛角坞、回潭山、鸡头尖、大堂等地,各岩体出露面积0.25~12平方千米。据地球物理探测,地下是相连的,总体上位于破火山口的中央部位,所以又称中央侵入体,堪称雁荡山山脉的脊柱。石英正长岩由长石、石英、角闪石等矿物组成,具中细粒斑状结构,矿物颗粒大约在1~2毫米,岩体边缘矿物较细,而岩体中央矿物较粗。较为粗粒的石英正长岩比周围的火山岩易于风化剥蚀,从而易于成土,易于形成稍有起伏的岩岗。岩岗的低洼处成了积水之地。昔日植被茂盛,发育天然原始森林(1998年笔者等调查,据当地人士说在1958年前山上仍有大树),在雨水充沛的气候环境下,雨水一方面在较平坦的岩岗上流入洼地。另一方面雨水由植被吸收、蒸发或渗流入土,从而积水成湖,起到了良好的水土保持作用。湖中芦苇丛生,成了大雁秋居的好地方。那么后来为什么湖面缩小甚至成了“片片凹陷的龟裂土地”。雁湖大雁“失踪”了?事实上,早在清代,就有有识人士曾说:“人间此景应无二,欲请山灵觅水源”。雁湖之水减少和大雁不再归来至少有两方面的原因。雁湖湖底为石英正长岩,缺乏良好的隔水层,水易于渗流;更为重要的原因是砍伐树木斩草除根,将一个原始的植被区改变为人工的茶场,导致水土保持能力大大减弱。大树发达的根系与小小茶树有限的根系,其水土保持性能是无法相比的,没有树林,没有芦苇,大雁怎能再来群居呢?这一段“故事”告诫人们生态环境的保护是风景的生命线。1986年雁荡山风景旅游管理局对雁湖清淤,试图恢复雁湖原有的风光。笔者等于1998年夏赴雁湖考察,但见一片茶树之间一个长方形的浅水塘,塘边露裸的岩块即为石英正长岩。要想早日恢复雁湖昔日的风光,根本的措施还在于适度“退茶返林”,培育树林。

2017年初春,雁湖上大片茶树,其中有如徐霞客所言,有几个“洼”,然积水不多,芦苇尚未复醒,与1998年基本情况相同。

雁湖历史上还有“雁湖沉钟”之谜。据《东欧遗事》载:“雁湖上旧有比丘塔院,钟声闻百里,一夕方鸣钟,勿隐于湖”。清曾惟《广雁荡山志》说“至沉钟一说,自属不经”。滕万林在《雁荡山揽胜》一书中说:“按此地质分析,雁湖是火山喷发的出火口,一旦火山喷发,沉钟于湖底,也并非不可能”。这里要稍作一点说明,火山喷发的年代是距今1.1亿年~0.9亿年。那时人类还没有出现。所以,火山喷发导致沉钟一事不是并非不能,而是毫不相干。至于沉钟之谜留作一个掌故笑谈吧!

雁湖大雁群居的风光在恢复之中,而雁湖观日出、云海之景依然保留有独到之处。谢军作有《雁湖观日出》一文,道出了雁湖观日出云海的美学享受。“只见东海与天空相接,天水一片,茫无边际……当东海红光出现时,波澜壮阔,久之始见一轮红日从水面上跳上来,冉冉升起,无数束红色光芒射了出来,把海水染红了……太阳在云彩间时隐时现,瞬息万变,使我们犹如置身于一个巨大的绰约多姿、美不胜收的万花筒前。这样的景色霞光,比之泰山玉皇顶或黄山清凉台观日出,别有一番风味”。雁湖与泰山、黄山观日出具不同审美感受,缘于雁荡山为濒临东海,体现了濒海山岳风景之个性。雁湖仍不失为雁荡山风景中的地位,至于雁湖大雁“失踪”作为一种历史的教训,今人在发展雁湖事业中,保护生态环境,是千万不能掉以轻心的头等大事。

启 示

《徐霞客游记》两篇,为徐霞客对雁荡山全方位、多角度的考察。对雁荡山评述为:“锐峰叠嶂,左右环向,奇巧百出,真天下奇观”。这是确切表达雁荡山景观,它受制于雁荡山古火山所特有的岩层环状展布、环状火山断裂和区域性线状断裂制约的分布格局,显出奇特之所在。游记中正确描述雁荡山的地貌,用词贴切,名称沿用至今,如锐峰、峭峰、柱峰、叠嶂、岩洞、层洞、石门、瀑、潭、溪、湖、仙桥(天生桥),用词已体现了现代地学术语,如“断崖”,等等。

徐霞客摒弃科举入仕、读书做官之路,而选择问奇于名山大川,游历考察之路。徐霞客不是通常的游山玩水之文人墨客,《徐霞客游记》也不是通常意义上的游记,它“既是科学著作,也是一部名副其实的文学游记”,其“观察之精,记载之详实,因思舆地之学,非因不明……”彰显其游山乐与游山学的理念,开创旅游地学先导,称之为“旅游地学之鼻祖”,当之无愧。

徐霞客历经千险考察雁湖与大龙湫之源的过程,体现了徐霞客求真务实的科学精神,不为书云所限,值得当代人学习。雁荡山要把《徐霞客游记》作为主线开发步徐霞客足迹,走进雁荡山地学之旅游,作为我国研学旅游精品路线。读徐霞客雁荡山游记,游雁荡山,将会给人以不一样的体验,将文化、科学注入旅游,提升旅游全新概念。雁湖及大龙湫源头生态保护提到议事日程,既要维护瀑布或高山平湖生态系统,又要开辟新的途径,妥善处理民间用水,做到人与自然和谐发展,保护青山绿水。