地震是地球内部结构失衡应力突然释放、并产生巨大能量的灾变事件。现代地震及其引发的滑坡、泥石流和海啸等地质灾害会给人类带来巨大灾难,例如1976年7月28日唐山大地震和2008年5月12日汶川大地震,给中国造成巨大损失。2004年12月26日印尼苏门答腊以北的海底(印度洋)发生里氏9.0级大地震,以及2011年3月11日日本宫城县以东太平洋海域发生的里氏9.0级大地震均引发了巨大的海啸,使人们充分感受到了地震的破坏力。因此,研究地震的发生机制和规律,进行有效的地震预测或防范,以减少地震带来的生命和财产损失,一直是全人类的愿望。受多种因素影响,迄今,全球科学家仍然没有找到有效预测地震的方法。

为什么要研究古地震

对某一地区进行有效的地震预测或进行地震区划的前提是必须清楚这一地区地震的空间分布范围和时间上的活动趋势,如地震的强度变化规律、大地震的复发时间间隔,等等。

与自然界数十亿年的演化史相比,人类有文字记录的历史只有几千年,借助现代地震仪记录地震的历史不到两百年。而一个地震活动区相邻两次大地震的间隔时间通常为数百至数千年,仅靠人类的历史记录或现代的仪器记录来研究某一地区地震发生的规律几乎是不可能的,这也正是地震难以预测的主要原因之一。

一般情况下,人类历史记载的地震事件称为历史地震,人类历史之前发生的地震称为史前地震或地史地震,更通俗地称为古地震。然而,不同地域的人类历史记录相差极为悬殊,例如:中国的历史记录大致可以追溯到几千年前,而美国的历史记录只有几百年。

地球的演化历史极其漫长而复杂,人类对地球的了解还处于一知半解的状态。一般来说,越是年代久远的地震记录,与现代的地震活动关系越小。因此,研究现代地震活动规律的地震学家通常将古地震限定为第四纪以来的史前地震,即200多万年以来的地震。由于研究的侧重点不一样,大多数地质学家所称的古地震包括了整个地质历史时期的地震。因此,古地震的概念是相对的,历史地震与古地震之间没有统一的起点,地震学家和地质学家的古地震概念也可能不完全一样。

然而,无法否认的是:隐藏在地下岩石中的古地震记录可以弥补人类历史记录的不足,可以提供特定地区地史时期古地震活动的长周期记录,为恢复区域构造演化过程、确定古断裂发生时间与活动史提供背景支撑。还可以利用地震事件沉积的突发性与分布的广泛性等特点进行区域地层对比。正因为如此,古地震研究得到了越来越广泛的支持,并且已经成为地学研究中的一个热点。

沙土液化——地震的重要标志

在强烈地震发生时,剧烈的震动会使地下饱含水的沙土层迅速失去刚性和承载力,转换为与液体相近的状态,称为沙土液化。通常,地震液化的范围远远大于地震造成的地表破裂范围。

液化的沙泥失去了承载力,但瞬间获得地震的能量而具有极大的压力,因此会像泉水一样从地下喷出,出现大面积喷沙冒水的现象,严重者甚至会造成水灾。

液化后的沙土失去了承载力,加之液化后的沙土流失,造成地基软化和沉陷,使建筑物倾斜或倒塌。水库、湖堤、河岸边的沙土液化后会向低处流动,造成堤坝垮塌或岸坡、坝坡发生大面积滑坡。埋置于地下的下水井、垃圾罐等会因其周围土层液化而浮出地面。喷出地表的液化沙土可堆积成丘状或火山口状态,称为液化溢出丘或沙火山。如果液化后的沙土没有喷出地表,则会形成具有向上流动痕迹的液化脉,在剖面上看类似针状体。

这些丘“长”在农民的田地中,不久之后即被农民铲平了。注意,地震形成的沙火山与岩浆形成的火山只是形态上相似,成因上与“火”无关。有些形态不规则的液化产物,英文称为Sand-Boil(就是地震时的“翻沙冒水”现象及产物,有人翻译成“沙涌”或“沙沸”),例如,2011年2月22日,新西兰Christchurch地区发生了一次里氏6.3级地震,形成了大量的液化奇观,特别是形成了形态极为完好的沙火山。

震积岩——古地震的产物

除了液化丘、沙火山和液化脉以外,地震时还会形成许多其他特殊现象,例如,在已经半固结的岩层中形成的卷曲变形、微型褶皱,在极细的泥质沉积物中形成的触变变形构造,等等。这些由地震作用诱发的特殊构造如果保存在岩石中,就被称为震积岩。

震积岩在固结成岩之前大多是由很软的沉积物构成的,很难在地层记录中保存,特别是由喷出地表的液化沙形成的溢出丘和沙火山,极易被外力破坏。原因有二:①地震时,地下沙层液化流动溢出地表,地震之后,液化作用停止,地下沙层体积收缩,在地表整个溢出沙丘的重压下,诱发溢出地面的物质沿原有喷射溢出通道向地下贯入,地表沙丘地形消失,代之以呈线状排列的坑状地形及填充的混杂堆积;②呈正地形的溢出沙丘或沙火山很容易受外力作用剥蚀而被削平。

现代地震形成的溢出丘和沙火山尚难以长时间保存,在古老地层中这种溢出丘或沙火山更难以保存。迄今为止,溢出丘只发现于第四系地层中。300万年前的地层中从没有发现这种记录!年代最老的沙火山只发现于爱尔兰西部的晚石炭世地层中和东印度的早二叠世地层中,再没有更古老和更多的记录。

幸运的是,我们在北京西山永定河谷旁距今15亿年的地层中发现了保存极为完整且体形较大的溢出丘和沙火山,以及一系列与古地震有关的软沉积物变形构造。

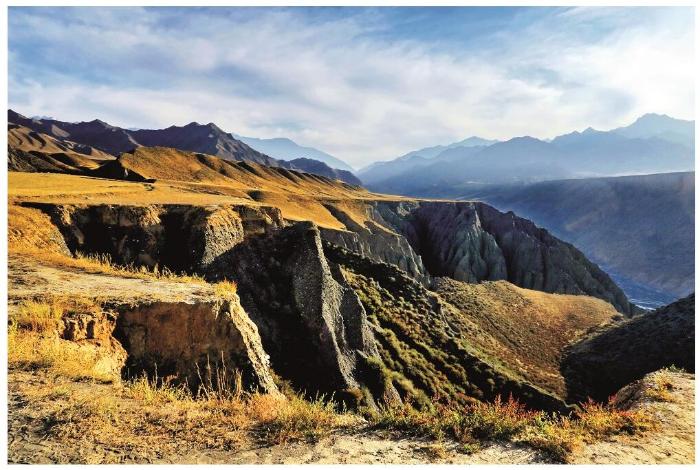

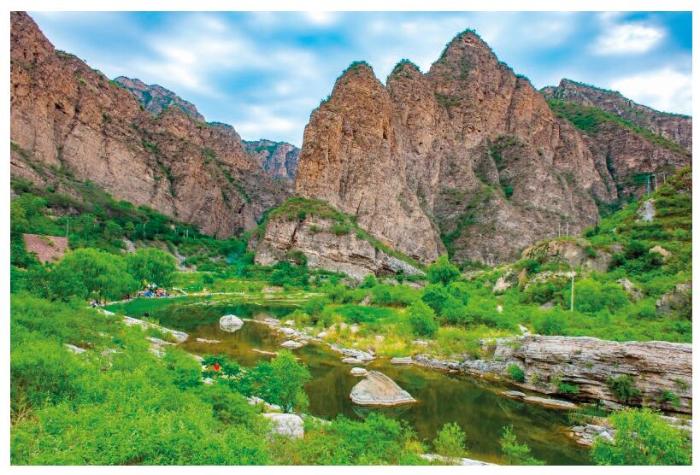

风光无限的永定河谷——蕴含众多地质遗迹

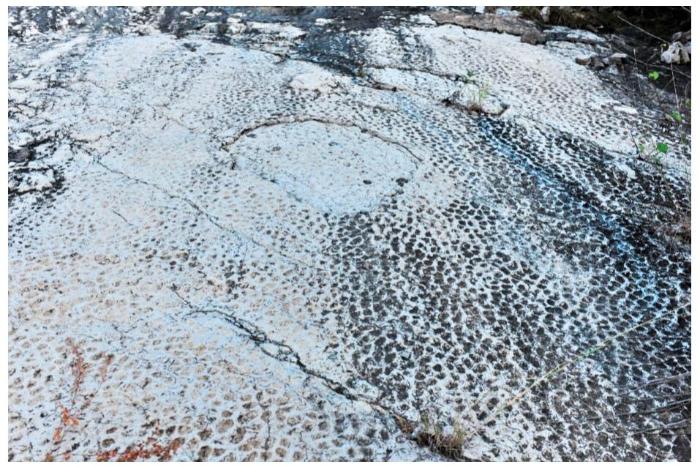

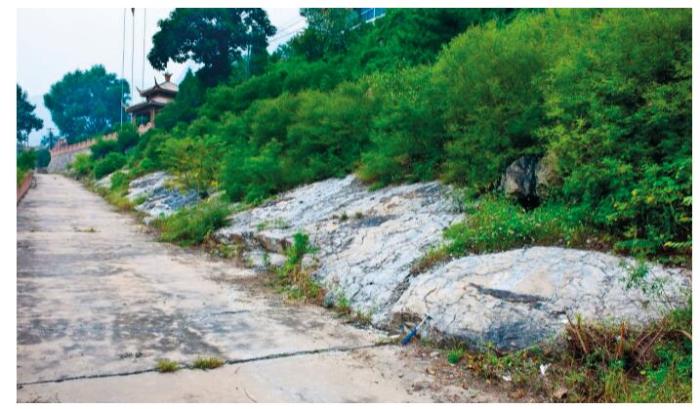

从门头沟雁翅镇政府所在地付家台村至珍珠湖景区的Y606公路沿线,是永定河中游侵蚀作用最为强烈的地段之一,周围山体主要由15亿年前形成的雾迷山组白云岩构成,山高谷深,景色秀美。在Y606公路5千米处(今门头沟区九合山庄附近)有一段沿河床分布的雾迷山组地层被冲洗得异常干净,在这套地层中发现了多种经典的地质现象,如:出露极为完好的叠层石,泥裂构造、波痕、干涉波痕,不用任何设备即可见到河床上白云岩中清晰的颗粒结构和罕见的斜层理。

精彩的古地震记录

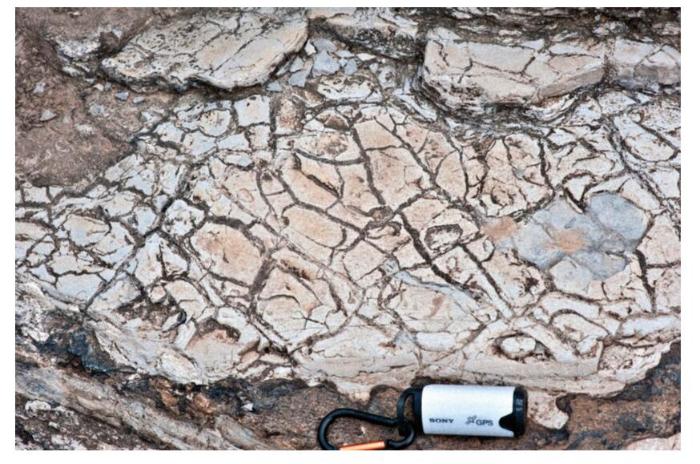

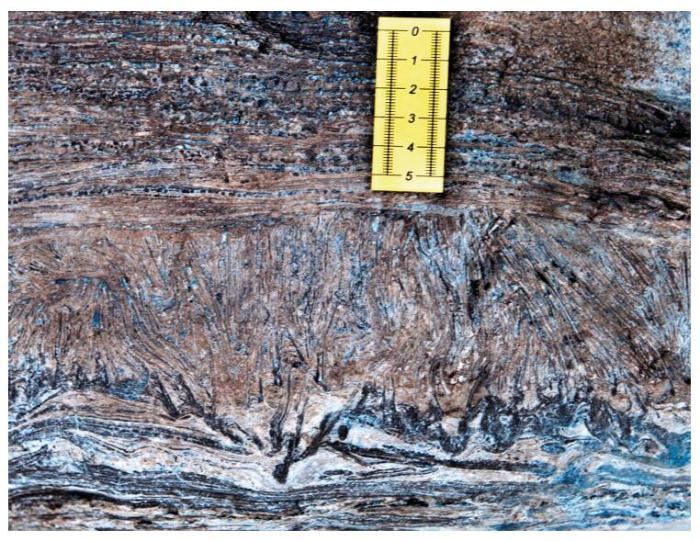

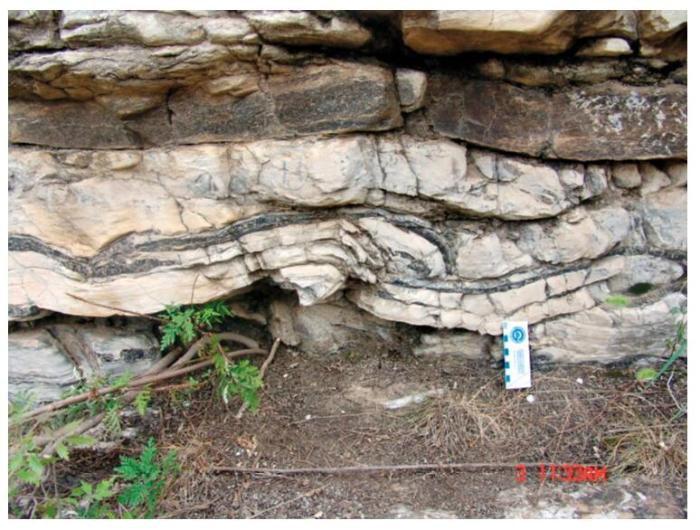

比前述经典的地质现象更为难得的是,我们还发现了分别向上、下层位侵位充填的液化(触变)脉、陡立的板刺构造、等距排列且向上侵位的底辟构造、向下充填的触变楔、层间分布的同沉积滑塌和断裂,这些夹在正常沉积岩层中的特殊构造现象正是精彩的古地震遗迹!在厚度仅为17米的岩石剖面中,共发现近30层岩石中保存有古地震事件记录,说明当时不止发生一次古地震。

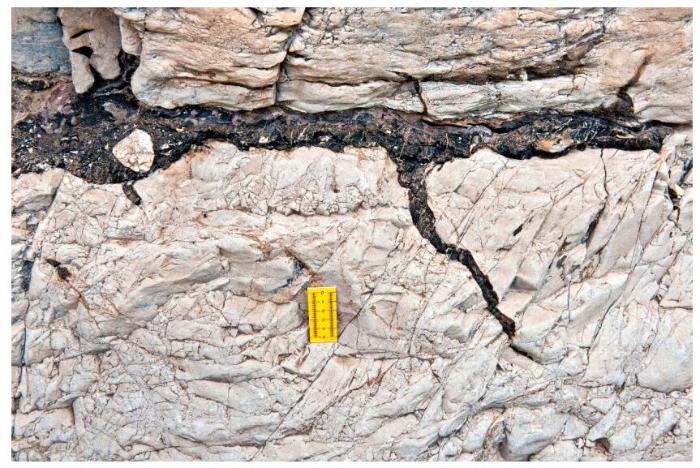

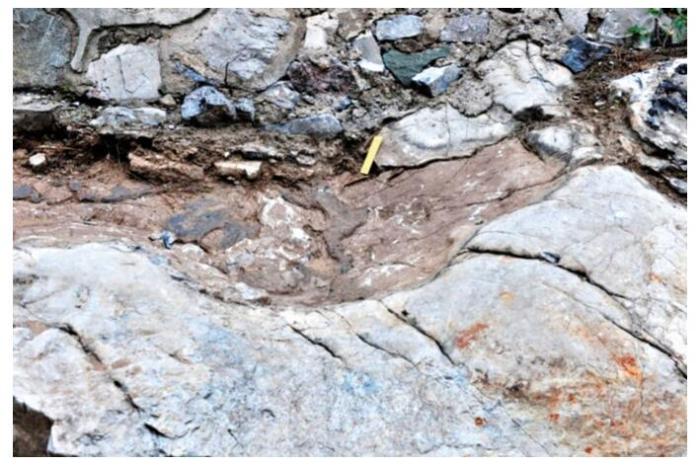

触变楔宏观剖面上,棕色硅泥厚15厘米,呈波状起伏变形夹于上覆与下伏未变形层之间,沿棕色硅质岩走向25米内有7个黑色软硅泥层触变流动侵位形成的触变楔。硅质岩触变楔上部宽40厘米,深60~70厘米,其中有软硅泥流动过程中捕获的围岩角砾(软沉积白云石沙质团块),角砾具有明显的软变形特征,与地裂缝充填的角砾、石块截然不同;注意硅泥向围岩(软白云石沙层)的挤入现象;地裂缝充填物无挤入构造,上覆白云岩为地震后新的沉积层。

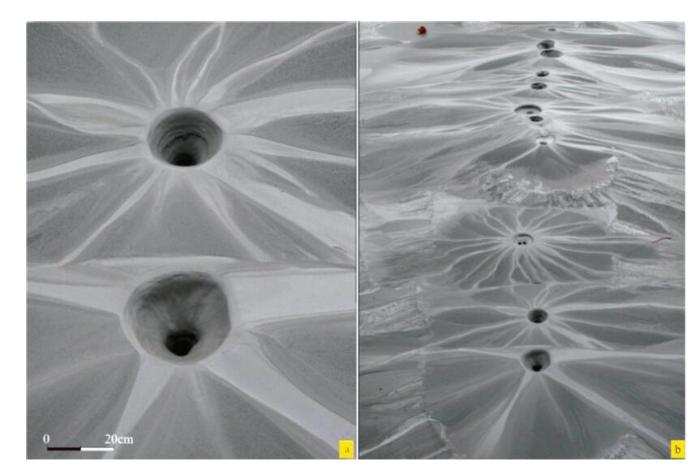

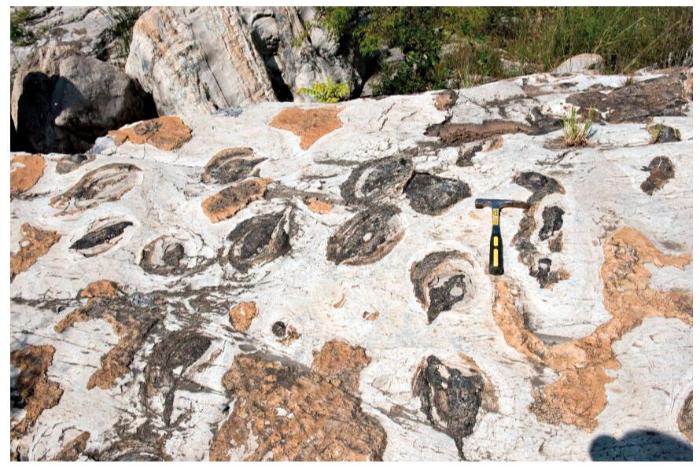

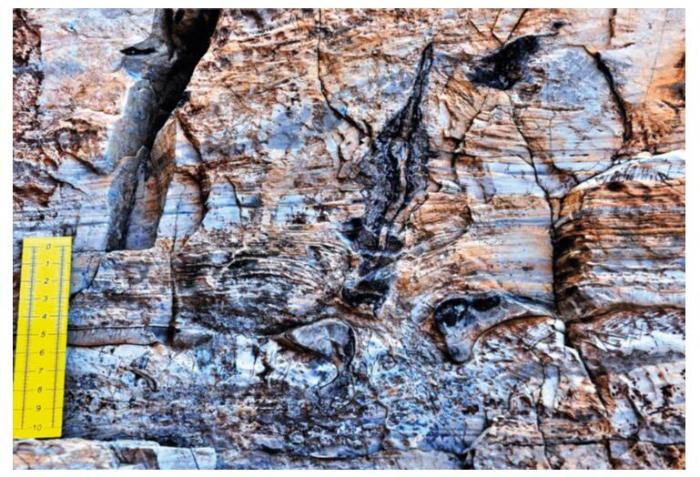

之后,我们又在永定河旁的九合山庄惊奇地发现与识别出保存完好的8个液化溢出丘和1个沙火山。这些溢出丘多呈圆形或不规则椭圆形,直径一般在3米左右,均产于同一层位,沿线状分布,在100米的范围内形态较完整的溢出丘共识别出8个。其中1号丘形态最规则,也最具代表性。丘的直径为2.8米,高0.3米,整体由白云岩构成。自中心向外,有6个同心环状和13条放射状裂纹,裂纹中充填了黑色的硅化成分。丘的中心有1厘米的放射状下凹,且被黑色的硅质物质充填。这些丘和沙火山均产于15亿年前形成的以白云岩为主的雾迷山组碳酸盐岩中,是目前世界上发现的形态最完整、年代最古老的液化丘和沙火山,为15亿年前的古地震产物,深刻揭示中朝板块北部15亿年前板内的地球动力作用过程;填补了全球地史早期缺少沙火山的地质记录。它们的分布形式和表面形态与2008年5月12日汶川大地震(Ms8)在河流阶地上形成的液化丘非常相似。

沙火山是一个直径1.1米的类似火山锥形构造,从火山锥的顶部到中心最低点的高差约0.3米,火山锥的主体成分为白云岩,锥中心点低凹处被暗色硅质层覆盖。锥体有3~5条放射状裂纹,并被黑色硅质物充填。

为验证沙火山和液化丘的地震成因,我们对照美国地质调查局的液化模式对沙火山和溢出丘进行了深入研究,在溢出丘体内部找到了标志性的砾石,在附近地层中找到了特别完好的液化脉,砾石和液化脉是地震成因的重要证据。

永定河自然与人文同在,寻常石头不寻常,透过石头看沧海桑田的变迁,古地震喷沙成井的遗迹以及古海洋的沙滩波纹走向,精妙中有绝伦之处。如今,永定河庄户洼已经成为重要的科学和教育天然实验室,先后到这里进行考察、研究、教学或参观的各类人员已经近千人。