我们在日常生活中接触到的物品几乎均含有重金属,例如,富含在泥土、空气中引起衰老的自由基、对肌肤有伤害的微粒、空气中的尘埃以及汽车尾气,等等。虽然,重金属在各行各业的应用越来越广泛,对动植物的正常生命活动也起着至关重要的作用,但是其毒性也不容忽视。重金属元素的作用部位和毒性与重金属的种类、与生物体的接触途径等有着密切关系,其中重金属元素的存在形态更是直接决定了其毒性的大小,而接触途径又直接决定了其在体内的留存情况。所以,相应的防护措施也会有所不同。

亦正亦邪的双面属性

根据金属密度的大小,通常把金属分为重金属和轻金属。一般来说,密度在55 g/cm3以上的金属被称为重金属。常见的重金属元素有铜、铅、锌、铁、钴、镍、锰、镉、汞、金、银等约45种。其中有少部分是生命活动所必需的元素,如铁、锰、锌、铜等,虽然其含量微小,却在机体的新陈代谢中起着至关重要的作用。有些重金属是酶的组成部分,例如过氧化酶中有铁元素,碳酸酐酶中有锌元素等;有些重金属还参与体内物质的输送,例如铁是血红蛋白的组成成分,并且参与了氧的运送;还有些重金属元素与遗传有着密切的关系,例如铬、锌、铜、锰等,他们存在于核酸中。这些生命活动所必需的重金属一旦缺少,就会使人体的生理功能受到损害。

重金属也是一把双刃剑。虽是人体必需,可如果使用过量就会体现出毒性。而且除了必须元素以外,其他大部分重金属不但不被机体所需要,还会严重危害动植物的正常生命活动。

重金属的作用和毒性不但与其含量和种类有关,更与其存在形态有十分密切的关系,不同形态的重金属在毒性、迁移及生态系统循环的过程中存在很大差异。比如Cr3+是人体的必需元素,而Cr6+则对人体有明显的毒性;砷元素能以四种价态(As3-、As-2、As3+、As5+)存在,大多数无机砷化物的毒性比有机砷化物大,砒霜的主要成分就是三氧化二砷。

砒霜最早是用来治疗肺结核和梅毒的一种辅助药物,后被开发用来制杀虫剂或灭鼠药。但由于其毒性强,外观属白色粉末,没有特殊气味,与面粉、淀粉外观很相似,不仅容易误食中毒,而且无色无味的性质使得它也难以被检验出来。于是两千年来砒霜早已被人们看作是一种声名狼藉的杀人武器。潘金莲毒杀武大郎就是用的砒霜。古代人们所说的鹤顶红其实也是砒霜,它的外观之所以呈现红色,是由于其没有提纯。

无孔不入的隐形杀手

不同种类、不同形态的重金属所表现出的毒性和作用区域也有不同,这里以铅、汞、砷三种人类容易接触并能引发中毒反应的典型重金属为例,分别介绍其相应的存在形态及毒性特点。

铅

铅中毒主要以慢性中毒为主,并对人体的消化系统、心血管系统、神经系统及免疫系统等都有很大影响。中毒的人一般伴有神经衰弱、记忆力减退、多梦、食欲不振等症状。口服铅及铅化物2~3克可致中毒,50克可致死,当然,临床铅中毒很少见。

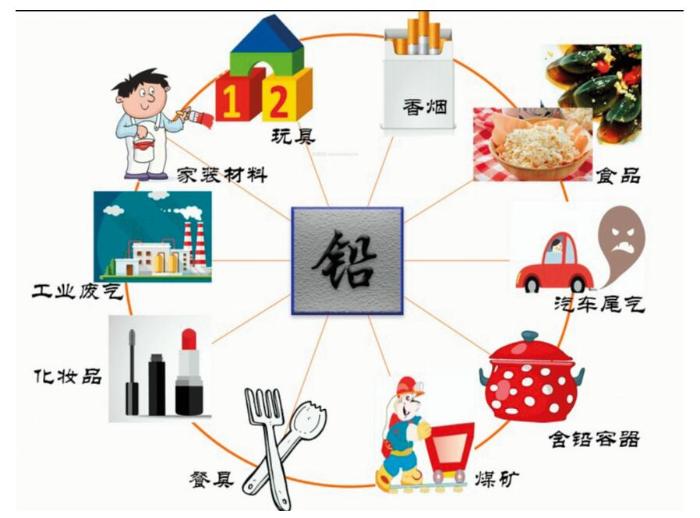

铅在生活中的来源多种多样,铅以离子状态进入人体血液循环后,初期会以铅盐和与血浆蛋白结合的形式分布于全身的各个组织当中,几周之后约有95%的铅会以不溶的磷酸铅形态沉积在毛发和骨骼系统当中。骨骼中的铅状态稳定,几乎没有生物活性,但半衰期较长,很可能再次进入血液。而再次进入软组织和血液中,铅就要开始大规模地发动攻击了。此时的铅具有了生物活性,易与蛋白质的巯基相结合,会抑制几种与血红素合成有关的酶,还可使红细胞脆性增加,更易溶血,严重影响红细胞的正常生理功能,导致贫血。血液中的铅进入脑组织后,会损伤小脑和大脑皮质细胞,干扰代谢活动。四乙基铅会导致白细胞数目减少,对病菌的吞噬能力下降,从而减弱机体的免疫能力,更易受到其他疾病的威胁。

我们日常食用的食品中,最易受铅污染的主要是蔬菜,这是由于铅在土壤中以凝结状态存在,所以根系对铅的吸收并不大。但是蔬菜的叶片却可以从大气中大量吸收以汽车尾气和煤炭燃烧为主要来源的铅。

汞

汞,俗称水银,常见形态主要包括金属汞、无机汞(一价及二价化合物)、甲基汞、乙基汞和苯基汞,等等。汞对人体的危害主要集中在中枢神经系统、生殖系统以及肝肾。研究发现,汞可以使肾功能发生改变,致使尿蛋白的出现(正常情况下,尿液中不应含有蛋白质),且汞含量越高,尿蛋白越多。

汞在常温下可以蒸发,汞的化合物很容易溶解在脂肪类物质当中,再通过食物链的逐级浓缩,导致动物体内的汞含量远高于环境。这就是为什么专家建议孕妇要尽量减少食用三文鱼、金枪鱼等鱼类的生鱼片。因为汞主要来源于某些行业的工业废弃物,如电池制造业、氯碱化工厂、汞合金生产厂,等等。此外废弃化学药品、破碎温度剂、含汞农药等也使汞在环境中得以积聚。而像三文鱼、金枪鱼这种脂肪含量高的鱼类非常适合作为汞的储存地,而且鱼的年龄越大,体内富集的汞就越多,被称为“汞的天然浓缩器”。根据食物链重金属富集量逐级递增的特点,食肉鱼体内的汞含量一般高于食草鱼体内的汞含量。甲基汞可以透过胎盘,在胎儿体内积蓄,对胎儿的神经系统造成损害。当孕妇接触少量甲基汞时,虽然不足以使孕妇产生不适,但却有可能使后代出现智力低下、神经发育迟缓等症状,有研究称甲基汞可能是通过影响神经细胞的凋亡过程来影响胎儿早期的脑部发育的。

砷

砷在自然界中的主要存在形式是硫化物(如雄黄、雌黄),中国民间故事《白蛇传》中使得白素贞现形的就是用研磨成粉末的四硫化四砷泡制的白酒或黄酒,当然,砷最常见的化合物还要属砷的氢化物。

一般来说,人类可以通过消化道摄取砷化合物,在肝脏中经过还原、甲基化等过程,将其中60%~70%的砷通过尿液排出。剩余的砷则在体内与蛋白质相结合,形成砷-蛋白质分子复合物,改变蛋白质原有的空间结构和功能,导致某些生命活动异常,从而表现出毒性。砷在生物体内以三价和五价的形式存在,三价砷化物主要通过与细胞中大分子的巯基相结合;五价砷的化学性质及分子结构与磷相似,可在多种生化反应中取代磷酸,抑制含磷酶的活性。现已证明三价砷和五价砷的无机化合物是典型的致癌物质,与肺癌、皮肤癌、肝癌等一系列癌症及神经系统疾病和心血管疾病密切相关。以有机形态存在的甲基砷酸和二甲基砷酸的毒性相对无机化合物较小,但也被证实为致癌物质,真可谓是名副其实的癌症制造者。人体内砷的主要来源是食品和饮用水,其中水产品中砷化合物的含量较高。研究发现,井水中的砷以无机形态为主,池塘水中砷的含量高于海水。所以一般情况下,淡水鱼体内的砷含量也高于海产鱼。

重金属与日常生活之紧密关联

垃圾焚烧可以将重金属带入到土壤和大气当中;矿石开采则可以将重金属带入到土壤和水体中;降雨、刮风等自然因素可以使重金属在土壤、水体、大气三者中迁移。植物吸收了重金属元素之后,除了会对自身生长产生影响,而动物食用含有重金属的植物后,也会对动物的健康产生影响。

进入人体途径的不同会直接影响人体对重金属的吸收,从而使重金属在人体内的残留量、作用器官以及危害程度有所不同。以铅为例,人类皮肤可以从空气或者化妆品中吸收少量的铅,不过量很小;经消化道进入人体的铅,约有90%会随粪便排出,有10%左右会被吸收;而在大气中存留,经呼吸道进入的铅,却能够被人体吸收高达30%。值得注意的是,不单单是那些含有重金属的植物、肉类、水被人食用后会使重金属进入人体,与食品直接接触的材料(如保鲜膜、碗、杯子、饭盒等)中的重金属也会随食物通过消化道进入人体。

重金属对人体的危害与摄入量和重金属种类有关,除特殊情况下一次性大量摄入以外,一般以微量长期摄入为主,此时对某种金属最易积蓄、最敏感的器官将最先受到损害。重金属进入人体后与体内有机成分结合成金属络合物或金属螯合物,使这些物质丧失或改变了原来的生理化学功能而产生病变,从而对人体产生危害。其危害主要表现为:神经系统损害,如铅、汞、锰、铊等;肝、肾功能损害,如镉、汞、铜等;心血管与血液系统损害,如铅、铜、砷、铊、镉等;生殖生理和生殖器官损害,如铅、汞等;骨骼系统损害,如镉、钼、铊等;消化系统损害,如铅、汞、铊等;呼吸系统损害,如镉、铬、锌;此外,砷、镉等还可致癌。

土壤和水的不速之客

土壤是重金属最重要的赋存场所,土壤中的重金属形态可分为交换态、碳酸盐结合态、铁锰结合态、有机结合态和残渣态五种基本形态。不同的形态决定了重金属的溶解性、可移动性和被植物吸收利用的能力。例如,碳酸盐结合态对pH值的变化比较敏感,因此酸性降雨将会使重金属元素的溶出增强,进而容易使重金属进入水体。在酸性条件下,相对稳定的铁锰氧化物结合态也可能被活化,有机质结合态在自然条件下相对稳定,但在土壤和水体中容易被一些微生物氧化分解并摄入体内。而残渣态的重金属则相对稳定,所以,当金属的残渣态所占比例越高时,也就代表外界环境对重金属的影响也越小,不容易被生物吸收。

水体中的重金属存在形态的不同取决于重金属的来源以及重金属进入水体后与水环境中其他成分发生的各种相互作用,受到水体中酸碱性、氧化还原条件甚至是风浪扰动等条件的影响。由于重金属密度较大,重金属进入水体之后,容易转移进入沉积物中富集。此时,沉积物就变成了重金属的完美储备库,既可以接纳重金属元素的持续进入,也可以再次向水体中释放重金属,造成二次污染。由于形态较为稳定的重金属,其生物有效性较小,因此,可以利用钝化技术将重金属转化成相应的稳定态化合物,从而减少重金属对动植物的毒害。

减少危害的办法

随着工业及经济社会的发展,重金属污染的问题日益严重,不仅影响了动植物的正常生命活动,破坏了生态平衡,更是危及到了人类自身的健康。所以,无论是个人还是整个社会都应该重视重金属污染的危害,加强防护,最大程度地减少重金属对环境及人类的危害。

对个人而言,要加强自我保护意识,尽可能在生活用品来源及生命活力中减少对重金属的摄取,少吃含有重金属元素的食物,如皮蛋(含铅)等,避免食用被重金属污染的食品和水;注意餐具的选用,避免使用含有重金属成分的化妆品;尽量减少在重金属污染区域的停留时间等,以期在一定程度上减少进入身体的重金属含量。

对社会而言,政府应该加大环境保护力度,严格把控化工及各行业生产的各个环节,减少重金属的排放;对于农作物种植地、水产品养殖地的重金属含量也应实时监控,在最大程度上减少重金属对环境及人类的危害。在重金属污染的区域,应该重视形态分析,然后针对不同的化学形态采取相应的治理方法;对于已经表现出重金属中毒症状的人类或动植物也应该利用其形态采取相应的治疗手段。目前已经发展出了一些重金属修复技术,比如有些污染地区利用钝化剂使重金属的形态趋于稳定;有的利用微生物的作用;还有的利用具有超富集作用的植物吸收土壤中的重金属,达到土壤修复的效果。

我们还可以采用物理的手段,直接移出被重金属污染的土壤或者水体,这种方法的优点是可以彻底地解决污染问题,但是由于费用昂贵且操作复杂,只适用于解决小范围的污染问题。